■本日10月9日(土)は母島の御嶽神社例大祭でした。

あれ?と思ったアナタは母島御嶽通です☆

そう、土曜日開催というのは滅多にありません。

基本は10月の第2日曜と決まっているからです。

今回は明日10/10が入港日の為、諸々の都合で土曜日開催となりました。

例大祭、と言ってもコロナ禍が続く2021年なので、

例年のような夜の宴は中止で、

日中の農業者へのご祈祷、神事のみの開催となりました。

いつもは200食以上作る農協婦人部の大仕事ですが、

去年に続き、関係者のみのお弁当の配布、

それでも前日から仕込みに動いてくれていました。

本当に感謝です☆

清掃と神事を終えて、神社を下ると、

婦人部の皆様の気持ちの入ったお弁当を家族全員分、頂きました♪

本当に有難うございます☆

■さて、この母島の御嶽神社例大祭の起源はいつか?

島のレジェンドに聞いてみました。

元々は戦前に母島の農業の第一人者でもある鈴木美義氏が、

長野の御嶽神社から母島に持ってきたのが始まりだそうです。

戦後は都営住宅が母島に建設される昭和48年夏頃に

再建されたと言っていました。

その頃は現代のような太鼓やカラオケ大会の宴ではなく、

ご祈祷、神事の後は夕方に提灯を付けて、

島民のお参りを迎えたと言っていました。

当時、母島は復興の建設者ばかりで、

女性が少なく、鈴木美義さん自身が天ぷらを揚げてもてなしていて驚いたと言っていました。

これは2018年の御嶽神社の参道の様子です。

提灯の灯りの中を、みんなで階段を上って参拝するのです。

近年はありませんが、

30年前頃は沢山のオガサワラゼミが提灯に入っていて、

子供たちが捕まえて遊んでいたと言います。

そんな光景も外来種アノールトカゲの影響で、

今は見ることはありません。

境内に上ると、みんな参拝をして、お賽銭を入れ、お弁当を受け取ります。

お弁当も、刺身にお餅も付いて、本当に豪華なものです。

僕自身はスタッフとして奮闘しているので、

あまり写真はありません(笑)。

お弁当をみんなで食べながら、小笠原太鼓やカラオケの一興に楽しんで過ごします。

こちらは2019年の御嶽神社例大祭です。

天候が悪く、村民会館での開催となりました。

村民会館は御嶽神社に比べて、

集落のど真ん中にあるので、より多くの人が集まり大盛況になります(#^.^#)

でもやってる当人たちも何のお祭りか分からなくなりがちなのが玉にキズです(笑)。

■話を2021年に戻します(笑)。

コロナ禍で大勢の宴会とはいかないので、厳かに執り行います。

まずは朝から神社の境内と参道を農業者で綺麗にしていきます。

私たちもここを訪れるのは年に2回くらいでしょうか。

初詣と御嶽神社のお祭りの時です。

僕は次女が妻のお腹に身籠った時、

切迫早産の気配があって、毎日この御嶽神社に通って、お祈りを続けました。

境内でお祈りを終えて、目を開けた時のタマナとガジュマルの森の景色を忘れられません。

そんな次女も無事に今は12歳になろうとしています。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

みんなで色んな世間話をしながらの作業。

このコミュニケーションも実は結構大事です☆

■掃除を終えると、祠の周りに道具を準備していきます。

父島から宮司さんが来てくれて、神事だけでなく、いつも色んな話をしてくれます。

準備が整ったら、百姓は一旦家に戻り、奉納する準備をしに行きます。

僕はすでに準備して来ていたので、宮司さんや先輩に色んな話を聞いたりしています。

そうこうしているうちに、神事がはじまりました。

今回は宮司さんに撮影を許可してもらい、記録として残すことにしました。

祝詞を述べて、みんなでご祈祷していきます。

一人ひとり榊を持って、ご祈祷する場面もあります。

木辺に神と書いて榊(さかき)。

これは本当の榊ではないそうですが、母島で準備されているそうです。

日常生活において、恐らく昔ほど神社が心の拠り所ではなくなってる現代、

母島の御嶽神社にまつわる諸々もその例外ではないと思います。

しかし、この機会に百姓が集って、みんなでご祈祷する、

感謝する、次の豊作を祈るというのはとても大事な気がします。

■2019年の猛威を振るった台風の被害で、社も損傷した跡があります。

今年も丁度収穫期を迎えているローゼルを奉納させて頂きました。

他にはスターフルーツやゴーヤ、ドラゴンフルーツ等、

沢山の島の幸が供えられています。

そして農協婦人部による突きたてのお餅。

お供えの定番のお米。

お神酒。

神事の一つ一つに、先代からの想い、意味が込められているのが伝わってきます。

この厳かな気持ちになる瞬間に実は大事な意味がある気がするのです。

■古い写真を紐解くと、その時の想いを思い出せないものにぶつかったりします(笑)。

これは2015年の御嶽神社のお弁当に使われたお弁当の四角豆とイクラで遊ぶ次女です。

まだコロナ禍の気配すらないこの頃は、

日々みんなでワイワイやっていました。

■そして御嶽神社例大祭の2日前は島の大事な友人夫婦の新造船・漁船が母島に到着するという日でした☆

今回は初めて、撮影を任されて、

ドキドキの初チャレンジです。

拙い写真だけど、

凄くみんなが笑顔になる最高の到着祝いでした☆

とっておきの写真はもちろんご依頼のだけにお届けなので、

みなさんには全体の雰囲気だけ伝わる写真をシェアします☆

無事の到着本当に良かった♪

そして、新造船おめでとうございます!!

そんな秋のひと時でした☆

最後まで読んでくれて、ありがとうございます(#^.^#)

あれ?と思ったアナタは母島御嶽通です☆

そう、土曜日開催というのは滅多にありません。

基本は10月の第2日曜と決まっているからです。

今回は明日10/10が入港日の為、諸々の都合で土曜日開催となりました。

例大祭、と言ってもコロナ禍が続く2021年なので、

例年のような夜の宴は中止で、

日中の農業者へのご祈祷、神事のみの開催となりました。

いつもは200食以上作る農協婦人部の大仕事ですが、

去年に続き、関係者のみのお弁当の配布、

それでも前日から仕込みに動いてくれていました。

本当に感謝です☆

清掃と神事を終えて、神社を下ると、

婦人部の皆様の気持ちの入ったお弁当を家族全員分、頂きました♪

本当に有難うございます☆

■さて、この母島の御嶽神社例大祭の起源はいつか?

島のレジェンドに聞いてみました。

元々は戦前に母島の農業の第一人者でもある鈴木美義氏が、

長野の御嶽神社から母島に持ってきたのが始まりだそうです。

戦後は都営住宅が母島に建設される昭和48年夏頃に

再建されたと言っていました。

その頃は現代のような太鼓やカラオケ大会の宴ではなく、

ご祈祷、神事の後は夕方に提灯を付けて、

島民のお参りを迎えたと言っていました。

当時、母島は復興の建設者ばかりで、

女性が少なく、鈴木美義さん自身が天ぷらを揚げてもてなしていて驚いたと言っていました。

これは2018年の御嶽神社の参道の様子です。

提灯の灯りの中を、みんなで階段を上って参拝するのです。

近年はありませんが、

30年前頃は沢山のオガサワラゼミが提灯に入っていて、

子供たちが捕まえて遊んでいたと言います。

そんな光景も外来種アノールトカゲの影響で、

今は見ることはありません。

境内に上ると、みんな参拝をして、お賽銭を入れ、お弁当を受け取ります。

お弁当も、刺身にお餅も付いて、本当に豪華なものです。

僕自身はスタッフとして奮闘しているので、

あまり写真はありません(笑)。

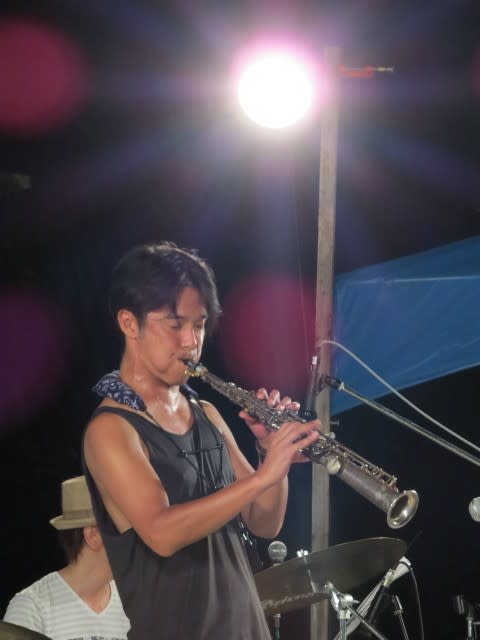

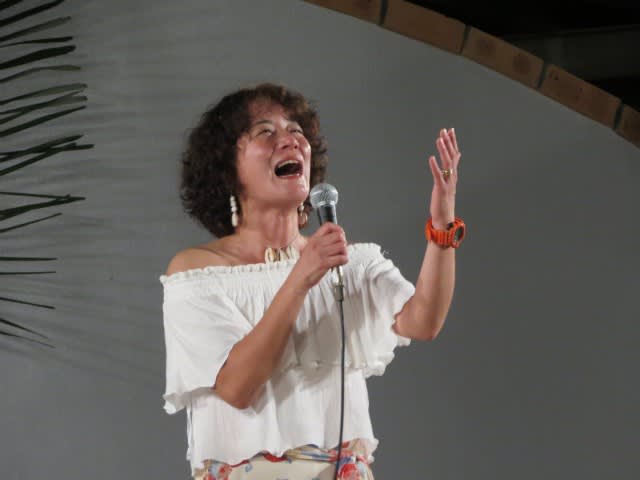

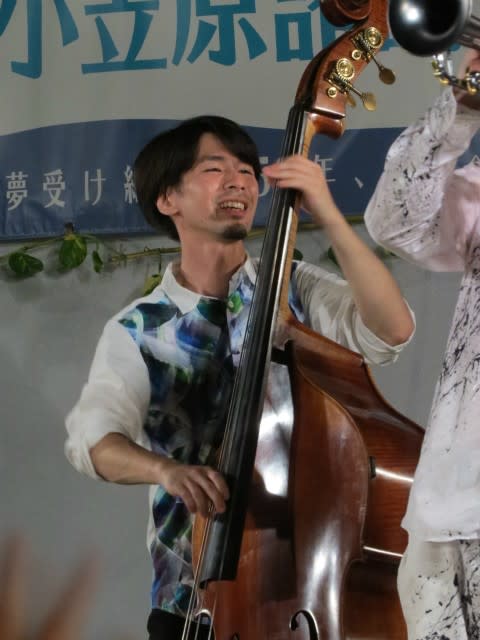

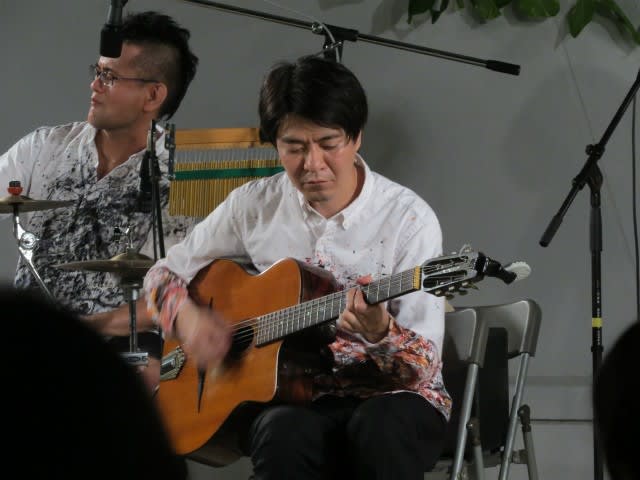

お弁当をみんなで食べながら、小笠原太鼓やカラオケの一興に楽しんで過ごします。

こちらは2019年の御嶽神社例大祭です。

天候が悪く、村民会館での開催となりました。

村民会館は御嶽神社に比べて、

集落のど真ん中にあるので、より多くの人が集まり大盛況になります(#^.^#)

でもやってる当人たちも何のお祭りか分からなくなりがちなのが玉にキズです(笑)。

■話を2021年に戻します(笑)。

コロナ禍で大勢の宴会とはいかないので、厳かに執り行います。

まずは朝から神社の境内と参道を農業者で綺麗にしていきます。

私たちもここを訪れるのは年に2回くらいでしょうか。

初詣と御嶽神社のお祭りの時です。

僕は次女が妻のお腹に身籠った時、

切迫早産の気配があって、毎日この御嶽神社に通って、お祈りを続けました。

境内でお祈りを終えて、目を開けた時のタマナとガジュマルの森の景色を忘れられません。

そんな次女も無事に今は12歳になろうとしています。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

みんなで色んな世間話をしながらの作業。

このコミュニケーションも実は結構大事です☆

■掃除を終えると、祠の周りに道具を準備していきます。

父島から宮司さんが来てくれて、神事だけでなく、いつも色んな話をしてくれます。

準備が整ったら、百姓は一旦家に戻り、奉納する準備をしに行きます。

僕はすでに準備して来ていたので、宮司さんや先輩に色んな話を聞いたりしています。

そうこうしているうちに、神事がはじまりました。

今回は宮司さんに撮影を許可してもらい、記録として残すことにしました。

祝詞を述べて、みんなでご祈祷していきます。

一人ひとり榊を持って、ご祈祷する場面もあります。

木辺に神と書いて榊(さかき)。

これは本当の榊ではないそうですが、母島で準備されているそうです。

日常生活において、恐らく昔ほど神社が心の拠り所ではなくなってる現代、

母島の御嶽神社にまつわる諸々もその例外ではないと思います。

しかし、この機会に百姓が集って、みんなでご祈祷する、

感謝する、次の豊作を祈るというのはとても大事な気がします。

■2019年の猛威を振るった台風の被害で、社も損傷した跡があります。

今年も丁度収穫期を迎えているローゼルを奉納させて頂きました。

他にはスターフルーツやゴーヤ、ドラゴンフルーツ等、

沢山の島の幸が供えられています。

そして農協婦人部による突きたてのお餅。

お供えの定番のお米。

お神酒。

神事の一つ一つに、先代からの想い、意味が込められているのが伝わってきます。

この厳かな気持ちになる瞬間に実は大事な意味がある気がするのです。

■古い写真を紐解くと、その時の想いを思い出せないものにぶつかったりします(笑)。

これは2015年の御嶽神社のお弁当に使われたお弁当の四角豆とイクラで遊ぶ次女です。

まだコロナ禍の気配すらないこの頃は、

日々みんなでワイワイやっていました。

■そして御嶽神社例大祭の2日前は島の大事な友人夫婦の新造船・漁船が母島に到着するという日でした☆

今回は初めて、撮影を任されて、

ドキドキの初チャレンジです。

拙い写真だけど、

凄くみんなが笑顔になる最高の到着祝いでした☆

とっておきの写真はもちろんご依頼のだけにお届けなので、

みなさんには全体の雰囲気だけ伝わる写真をシェアします☆

無事の到着本当に良かった♪

そして、新造船おめでとうございます!!

そんな秋のひと時でした☆

最後まで読んでくれて、ありがとうございます(#^.^#)