⑩―3

「誰が主人公なのか?」というテーマを切り上げる前に、もう一度第11章「荒野」におけるドノソの登場人物論に戻らなければならない。そこに重要なことが書かれているからである。

ウェンセスラオが主人公であることを否定した後、ドノソはニコラ・プッサンの絵を例に持ち出して、小説における主人公と絵画における主人公の類似性について書くのである。

「プッサンの絵なら、前景で戯れる子供たちは、肖像画に描かれているわけでもなければ、形式的な感情以外の感情や個性の枠に縛られているわけでもないから、現実に存在するいかなるモデルにも対応することがないし、彼ら自身、そして、彼らの興じる昔ながらの遊びとて、構図全体のピントとしてそのタイトルに使われてはいても、絵画の全体的表現においてはむしろ副次的な役割しか果たしていない。芸術家にとってより重要なのは、むしろ子供たちと周囲の相互作用であり、岩と谷と木々に始まって地平線まで続く光景が、金色を帯ながら、美しく、感動的に、そっと空から離れていくにつれ、そこに心地よい非現実的な空間が出来上がって、最終的に絵の主人公となる」

ドノソはここで、絵画にとって重要なのは登場人物ではなく、人物と周囲の風景との"相互作用"であると言っている。その絵画に出てくる登場人物達は「形式的な感情以外の感情や個性の枠に縛られているわけでもない」のであり、それこそドノソが『別荘』に登場させようとした人物像である。

また登場人物だけでなく、「彼らが興じる昔ながらの遊び」(プッサンのどの作品なのか同定できないため、どんな遊びかは分からない)もまた「副次的な役割しか果たして」いない。この遊びを無理に「侯爵夫人は五時に出発した」と結びつける理由はないだろう。むしろ登場人物のポーズや動作のすべて、小説にあってはその言動のすべてと捉えておけばよい。

ドノソがこの後に次のような結論を用意している以上、登場人物とその言動が"副次的"であり、むしろそれらの"相互作用"を構築することで「心地よい非現実的空間」が達成されると言いたいのだと理解すべきだろう。ドノソの結論とは次のようなものである。

「同じように、小説においても、実は純粋な語りこそが主人公なのであり、最終的には迸るこの一連の言葉の波が、登場人物、時間、空間、心理学、社会学を打ち砕いていく」

「純粋な語り」とは絵画で言ったら何に該当するのだろうか。多分"描き方"歳か言いようのない何かであろう。絵画は絵の具で描かれるが、それは小説が言葉で書かれるということとはかなり違う真実を示しているのではないか。

小説は言葉だけで書かれ、「言葉の作り出す世界のみに存在可能な象徴的存在」を生み出すが、絵画は絵の具だけで描かれるのではない。絵画は"描き方"としか言いようのない何かによっても描かれるのだが、それは人間にとって本質的な"言葉"を内包しないでいることはできない。

ドノソはだから、絵画を、しかも風景画家であったプッサンを例に持ち出すべきではなかったと思う。絵画の成り立ちと小説の成り立ちは言葉をめぐる要素において同一ではないからである。

しかしドノソが「純粋な語りこそが主人公」と考えたことは正しいことだったと思う。小説、あるいは文学こそは、純粋に「言葉の作り出す世界」においてのみ存在するのであり、言語によって語られたものはすべて「非現実的空間」に置かれるのであるから。

「言葉の波が、登場人物、時間、空間、心理学、社会学を打ち砕いていく」というドノソの言葉には若干の誤りがあるように思われる。ドノソの"語り"は少なくとも登場人物に関しては、読者だけでなく作者にまで感情移入することを強いたではないか。私ならこう言うだろう。

「言葉の波が、登場人物、時間、空間、心理学、社会学の現実的根拠を打ち砕いていく」。しかし現実的根拠がないことが、小説的リアリティの欠如を意味するのでないことをドノソはよく知っていた。

最新の画像[もっと見る]

-

北方文学91号紹介

6日前

北方文学91号紹介

6日前

-

「北方文学」90号紹介

7ヶ月前

「北方文学」90号紹介

7ヶ月前

-

北方文学第89号紹介

1年前

北方文学第89号紹介

1年前

-

「北方文学」第88号発刊

2年前

「北方文学」第88号発刊

2年前

-

北方文学が文藝年鑑に紹介される

2年前

北方文学が文藝年鑑に紹介される

2年前

-

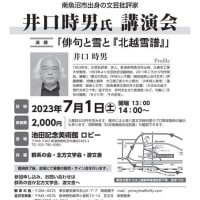

井口時男氏講演会

2年前

井口時男氏講演会

2年前

-

諏訪哲史『偏愛蔵書室』(5)

3年前

諏訪哲史『偏愛蔵書室』(5)

3年前

-

諏訪哲史『偏愛蔵書室』(5)

3年前

諏訪哲史『偏愛蔵書室』(5)

3年前

-

「北方文学」86号紹介

3年前

「北方文学」86号紹介

3年前

-

石川眞理子『音探しの旅』を刊行しました

3年前

石川眞理子『音探しの旅』を刊行しました

3年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます