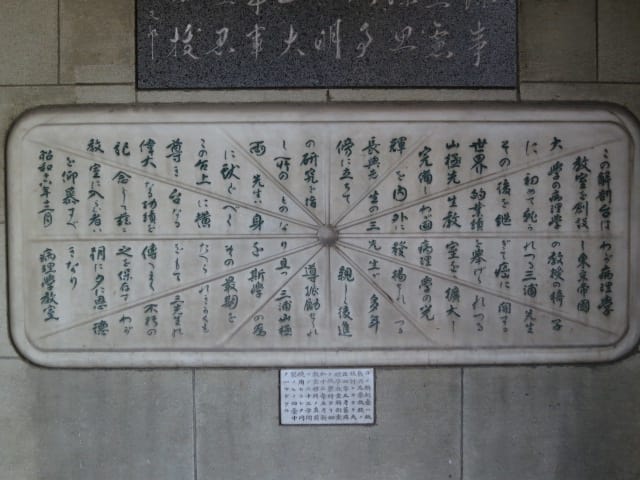

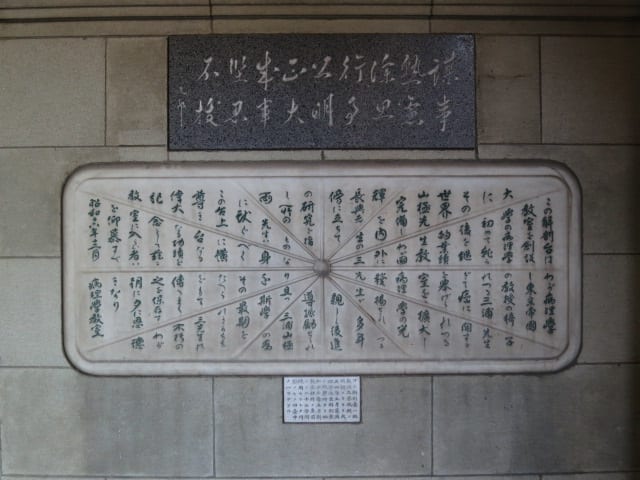

「この解剖台はわが病理学教室を創設し東京帝国大学の病理学の教授の椅子に初めて就かれつる三浦先生 その後を継ぎて癌に関する世界的業績を挙げられつる山極先生 教室を拡大し完備しわが国病理学の光輝を内外に発揚せられつる長與先生の三先生が多年傍に立ちて親しく後進の研究を指導振奨せられし所のものなり 且つ三浦山極両先生は身を斯学の為に献ぐべくその最期をこの台上に横たへられきかくも尊き台なるをもて三先生の偉大なる功績を伝へまく不朽の記念として茲に之を保存す わが教室に入らむ者は朝に夕に恩徳を仰慕すべきなり 昭和十六年十二月 病理学教室」 東京都文京区本郷7-3-1 07年02月上旬他

※参考『東京大学 本郷キャンパス案内』 2005

東京大学・本郷キャンパスの敷地の大半は元の加賀藩・前田家の上屋敷の跡地。 ここに東大の前身校のひとつである東京医学校が移転してきたのは明治9(1876)年の事になります。 この東京医学校と神田にあった東京開成学校という二つの官立専門学校が合併して東京大学が誕生したのは明治10年の事でした。

東大のシンボルでもある赤門(国重要文化財)を抜け、ほぼ真っ直ぐに歩を進めると今回の主役が見えてきます。 前庭がある建物はキャンパス内でも限られた特別な建物だけ。

医学部2号館(本館)、昭和12(1937)年築。 後に東京帝国大学の総長を務める事になる内田祥三(1885~1972、当時は東京帝国大学営繕課長)の設計になります。

白い玄関アーチがリズミカル。

現在の建物は医学部にとっては2代目の本館。 初代の建物は小石川植物園に移築されたコチラ。

タイルの微妙な色ムラがグラデーションとなって建物の表情を変化させている。

南面を通って東側に回ってみます。

背面の様子。 この建物は未完成のまま今日まで来ているそう。

冒頭に紹介した解剖台の記念碑はここにあります。 この写真は6年前のものなので3枚上の写真には写っているバリアフリー対応のスロープはまだ設置されていません。

表面に刻まれた放射状の溝は血を流す為のもの。 中央の穴から下に血を落とす仕組みになっていました。

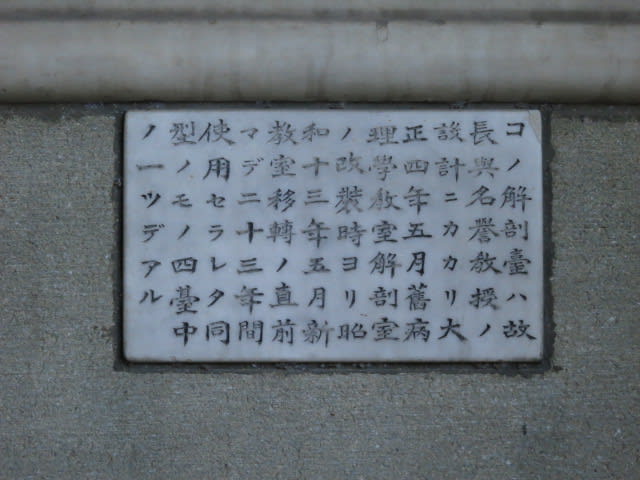

この解剖台は長與名誉教授の設計によるもので、大正4(1915)年5月から昭和13(1938)年5月まで23年間使用された4台のうちの1台である…。

医学の進歩は先人達の自己犠牲的精神の元に築かれている。 その事実を噛み締めると胸が熱くなっていく。

三浦守治(1857~1916)。 福島県生まれ。ドイツに留学し病理学を専攻、帰国後に病理学教室の初代教授となった。

山極勝三郎(1863~1930)。 長野県生まれ。ドイツに留学し病理解剖学を専攻。 特に癌の研究で大きな功績を挙げた。

長與又郎(1878~1941)。 東京神田の生まれ。幕末・明治期の著名な医者であった長與專齋の三男。 やはりドイツに留学し、帰国後に東京帝国大学の病理学教授。 癌研究の世界的権威であった。