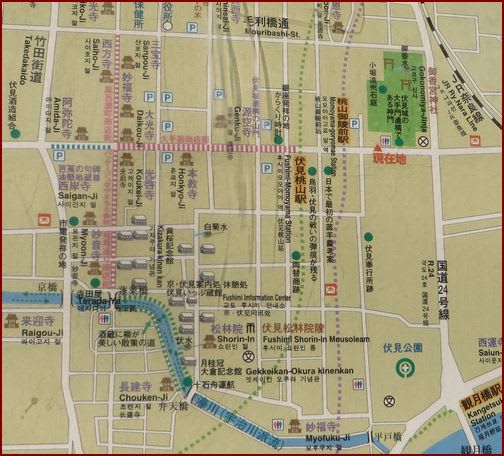

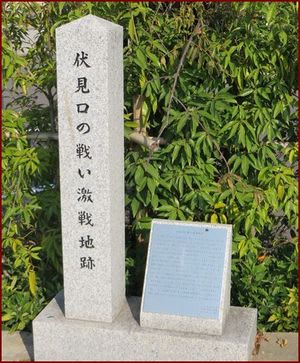

伏見の町は東側が高台で、西南方向へなだらかな下りになっています。

その市街で3日夕方から激戦が展開しました。

御香宮(ごこうのみや)神社に布陣した薩長土らの連合軍は

高台にすえた大砲を大手筋を挟んで南方向に当たる

「伏見奉行所」に撃ち込みました。

奉行所に陣を置いた土方歳三率いる新選組らも

刀槍で応戦しましたが、大砲の力には勝てず、やがて、退却。

市街戦の末、奉行所は焼け落ちます。

この奉行所跡は明治維新以後は陸軍の基地になり、第2次大戦後は米軍に接収、

現在は住宅地や公園、学校にかわっています。

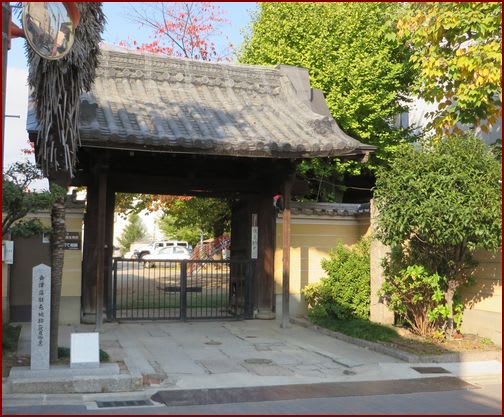

会津藩が陣所とした「東本願寺伏見別院」には、

門の前に「会津藩駐屯地跡」の石碑が建っていました。

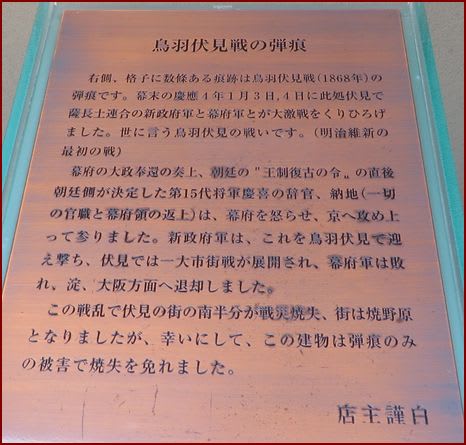

二日間にわたって激しい市街戦が展開された伏見の町ですが、

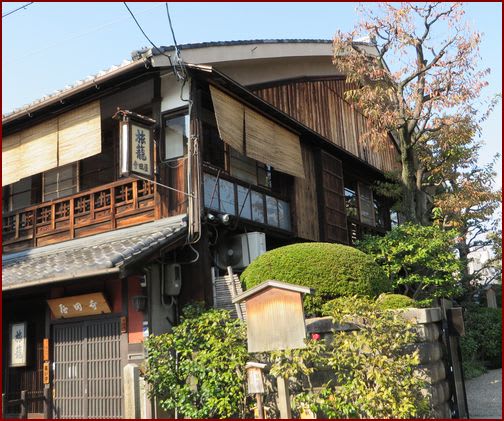

京阪電車「伏見桃山駅」の東側、京町3丁目にある料理屋、

「魚三楼(うおさぶろう)」の表には、当時の弾痕の跡が

保存されていました。

両軍の戦闘は、3日・4日とつづき、町の南半分は

戦火に焼失したといわれています。

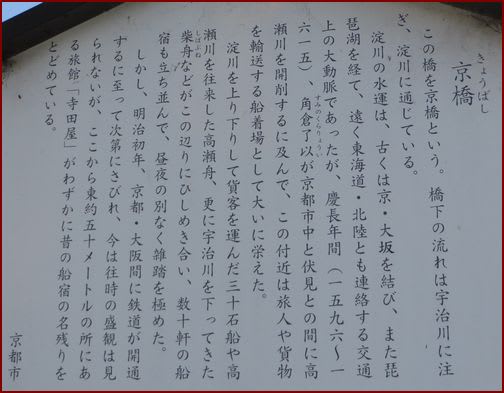

あの旅籠「寺田屋」も罹災、焼失しました。

現在の寺田屋は昭和30年代に再建されたものだそうです。

今はのどかな、十石舟の船着場も、当時は戦乱に巻き込まれたのです。

1月4日、京都を守る薩長藩には、錦旗を持った仁和寺宮義彰親王が

征討大将軍として出陣し、薩長軍は正式に官軍となりました。

これは、以後の戦局に大きな影響をもたらすことになります。

錦旗に戦意の衰えた旧幕府軍は淀方向への後退がつづき、

淀でも激しい戦闘がありました。

(次回、「戊辰戦争」発端の地を見る(3)は、「淀」をお伝えします)