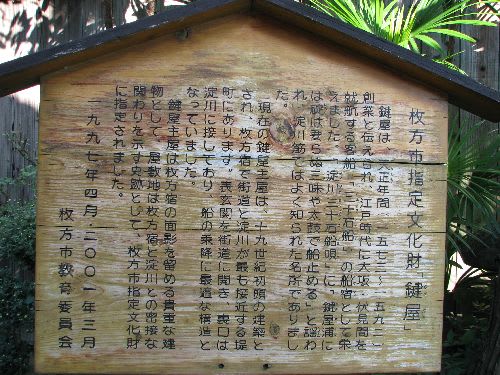

大阪府の枚方(ひらかた)が宿場町であったことは意外に知られていない。

しかし、京都と大阪の間、淀川を三十石船が上下し、人や荷物を運んだ時代。この枚方付近で、その船に

「餅くらわんか」、「ごんぼ汁くらわんか」と小船で商いをした「くらわんか舟」のことは、よく知られている。

その枚方宿で、江戸時代に旅籠、幕末は船待ち宿として繁盛し、近代は平成9年まで料理旅館で知られた「鍵屋」が、

現在は資料館として枚方宿の歴史を伝えている。

資料館の玄関を入って正面が受付になっており、この別棟は2階建てで

裏が淀川の河川敷になっている。

玄関の左手前が主家で、京街道に面している。

街道に面した主屋には、屋号の「鍵」を染めた暖簾がかかり、庇に「鍵屋」の文字が見える。

別棟の二階から裏をのぞけば、淀川左岸の河川敷が広がり、枚方大橋が目の前に見える。

のどかな風景の中に、三十石船が行き来し、小船が商いに精を出した当時の船宿の

活気が目に見えるようだ。

(つづく)

温泉場としての有馬の歴史は古い。

昔から、関西の奥座敷として親しまれ、茶色い温泉に湯治客たちが病を癒したという。

裏六甲の山ふところ、坂の多い町並みに散在する巨大旅館。

坂の裏通り、人影の少ない町並みに、真夏の温泉場の郷愁がただよう。

昔から、関西の奥座敷として親しまれ、茶色い温泉に湯治客たちが病を癒したという。

裏六甲の山ふところ、坂の多い町並みに散在する巨大旅館。

坂の裏通り、人影の少ない町並みに、真夏の温泉場の郷愁がただよう。

関西の奥座敷といわれる有馬温泉。余りにも残暑が厳しいので、暑さを逃れて、2日から一泊で有馬へ出かけた。

ホテルの中は涼しいが、一歩外へ出ると暑さは変わらず、特に見るところがあるではなし、早々と引き上げた。

有馬の泉源の一つ「天神泉源」。

昼間の温泉街。そこには、高齢者や東南アジアからの若者の姿が目立った。

温泉場のあり方もなかなか難しい。

ホテルの中は涼しいが、一歩外へ出ると暑さは変わらず、特に見るところがあるではなし、早々と引き上げた。

有馬の泉源の一つ「天神泉源」。

昼間の温泉街。そこには、高齢者や東南アジアからの若者の姿が目立った。

温泉場のあり方もなかなか難しい。

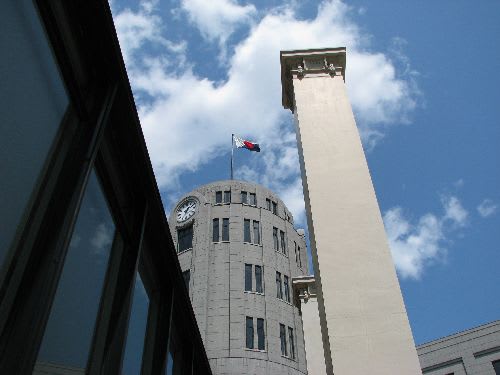

神戸税関が、このフラワーロードの南、港の入口にあったことは子どものころから知っていた。

昭和2年に完成した税関の庁舎は、私の生まれる前からこの地にあったことになるわけで、当然のことかもしれない。

しかし、中に入った記憶はなく、今回、初めて中を見せてもらった。

玄関を入って奥へ、立派な中庭がある。

新しいビル部分は船のブリッジをおもわせる。

(今回は、たまたま、広報室の方が案内してくださり見学することができました。

税関の仕事や取扱い業務などの記載は省略しました。)

昭和2年に完成した税関の庁舎は、私の生まれる前からこの地にあったことになるわけで、当然のことかもしれない。

しかし、中に入った記憶はなく、今回、初めて中を見せてもらった。

玄関を入って奥へ、立派な中庭がある。

新しいビル部分は船のブリッジをおもわせる。

(今回は、たまたま、広報室の方が案内してくださり見学することができました。

税関の仕事や取扱い業務などの記載は省略しました。)

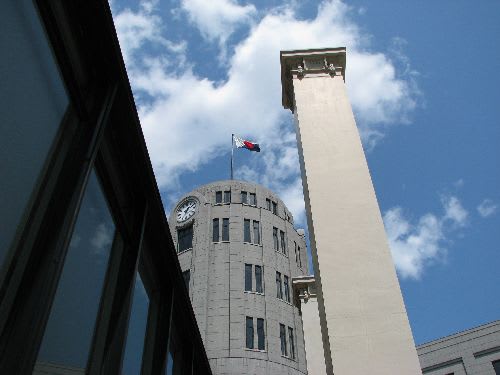

「開かれた税関」を目指す神戸税関には、1階に「広報展示室」があり、無料で見学ができる。

そこには、展示ゾーンや体験ゾーンなどがあり、密輸品やコピー商品が展示され、本物とニセ物を見分ける体験などができる。

神戸税関は1868年、幕府によって兵庫運上所として開設されたのが始まり。

1873年(明治6年)、神戸税関と改称し、12月に初代の本館庁舎が竣工した(上の写真)。

しかし、この庁舎は、1922年に火災で焼失する。

そして、1927年(昭和2年)3月、2代目、本館庁舎が竣工する(上の写真)。

さらに、阪神大震災で被害を受けた庁舎は、1998年(平成10年)11月、東側の本館部分を生かしてインテリジェントビルを建設、3代目の現在の庁舎として生まれ変わった。

神戸市中央区新港地区、フラワーロードを南へ、国道2号を越えて港に入った西側に「神戸税関」の堂々とした石造りの建物がある。兵庫県から中国地区(山口県を除く)、四国地区を管轄とする税関だ。

その税関の前に「日本一短い国道」がある。

国道2号から南へ、神戸港を結ぶわずか187.1メートル。国道174号である。

因みに、二番目に短い国道は、国道15号と東京港を結ぶ130号で、こちらは482メートルだそうだ。(つづく)

大阪・天満の「八軒家浜」。かっては、京都・伏見との間に多くの船が行き交った大阪の船着場です。

その船着場「八軒家浜」が観光名所となって整備された。

伏見との間に、全長17米、幅2.5米、30人乗りの三十石船が行き交い、旅人で賑わったのも、今は遠い昔の話。

鉄道の発達とともに明治の中ごろには姿を消したと言われている。

上の写真は、その八軒家浜から中之島の剣先公園を見たところ。

中之島公園の天神橋の下から南西方向を見る。

整備のすすむ中之島公園。

その船着場「八軒家浜」が観光名所となって整備された。

伏見との間に、全長17米、幅2.5米、30人乗りの三十石船が行き交い、旅人で賑わったのも、今は遠い昔の話。

鉄道の発達とともに明治の中ごろには姿を消したと言われている。

上の写真は、その八軒家浜から中之島の剣先公園を見たところ。

中之島公園の天神橋の下から南西方向を見る。

整備のすすむ中之島公園。