4月15日(火) 以前勤めていた会社の同僚とお姉さま達を 江戸と東京が入り交じる地元の神楽坂にご招待した。

12:00 飯田橋駅地下B3出口集合。まずは核心部から攻める。

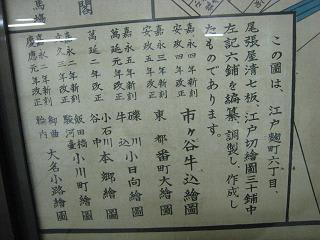

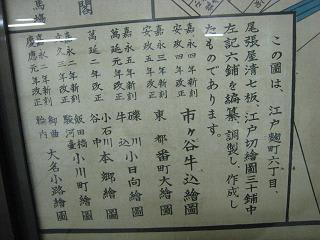

地下通路に戻り壁に掲示の古地図(寛永年間)にて神楽坂の歴史的背景と位置を 頭に入れていただく。

次に神楽坂下交差点より外濠通りと外濠に沿って葉桜並木が四ッ谷まで続いる風景。建築中の高層MSと法政大、理科大などのビル群。

12:10 古地図ではまだ外濠は掘られていない。現在外濠の水は飯田橋ホーム下で神田川に落下。

12:15 江戸時代に触れる。牛込見附の巨大な石垣に触れていただく。

また引き返し神楽坂を登る。この時間帯はホコ天なので両側の店に立ち寄れる。

早速一人行方不明と思ったらペコチャン焼きを抱えて戻ってきた。

不二家ペコチャン、紀の善、志摩金、陶柿園で江戸切り子、エビスバーのある雑居ビルは理科大、太陽堂、五十番(肉饅うまい)、助六、丸岡陶苑、福屋さん ほかいろいろ。

12:25 毘沙門天善国寺(狛犬でなくて虎、児玉誉士夫)、相馬屋(原稿用紙)、山下漆器、河合陶器店

12:35 神楽坂上交差点。早稲田通りと大久保通りが交差、都営大江戸線の牛込神楽坂駅、それから先の東西線神楽坂駅東口は神楽坂六丁目になる。

裏通りに入ると寺内公園(行元寺跡)明治時代まで寺内、遊郭あった。神楽坂花柳界の石畳と石段の町並だ。兵庫横丁では山田洋二とか著名作家が逗留した和可菜(旅館)、料亭幸本とか、軽子坂へ下れば、ここは旧鎌倉街道だ。

時計を見てから、もっと案内したいのを堪えて本田横丁を戻る。たつみの蒲焼の香りを置き去りにして神楽坂通りを渡る。

12:50 こちら側はカタカナ名の飲食店が多い、見番横丁へ左折、神楽坂組合(2F芸者けいこ場)。再び路地の石畳と階段を下りる。

13:00 この熱海湯階段の途中に別亭鳥茶屋 奥座敷がある。こちらで昼食席予約、冷えた生ビールで乾杯。南部鶏の卵使用の名物ふわとろ親子丼とデザートのマンゴー・スノーアイス

14:10 満腹の腹をさすりながら小栗(熱海湯)通りに降りて、「拝啓父上様」で八千草さんが猫と遊んだアグネスホテル裏の階段を登り、若宮公園で新緑に出会う。

まだ甘いモノ?入る別腹!で神楽坂下の甘味処 紀の善へ。クリームあんみつ他注文。

2Fフロアーの客30人中、男は我々3人だけ。

15:30 神楽坂上への散策せずに帰るとは。紀の善 出口3B前で解散するなんて想定外。

時間が短すぎること、神楽坂の坂道往復と石段と石畳の路地を完歩できるフットワーク。それと好奇心だ。神楽坂上から赤城神社の辺りにもスイーツ屋さんとかイタ・フラ飯屋さんとかあります。

神楽坂の裏道には猫が似合うとかで猫グッズの店が本田横丁の路地裏のふくねこ堂とか赤城神社のそばにも出来た。

他人をご案内することで我が生まれ育った町を見直すことが出来ました。地元では外食することなど滅多になかったのですが、今回は何度かカミさんとランチを食べに行ったりもしました。

予定していたほんの一部でした。皆さま、お元気なうちにまたおいでください。