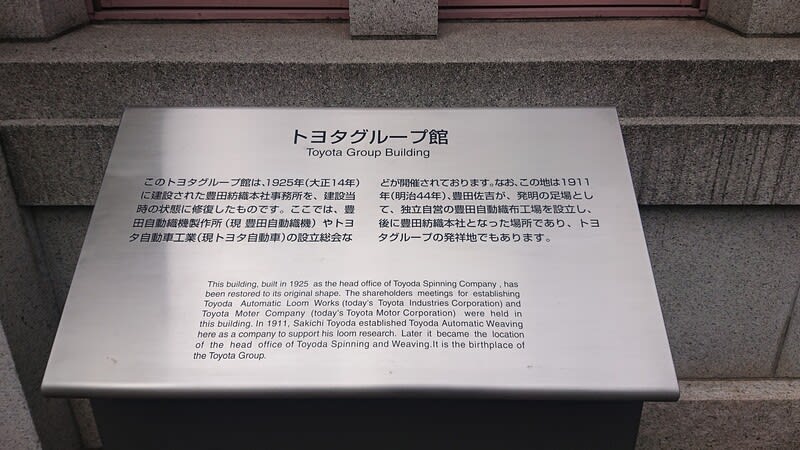

チェック・アウトが少しゆとりがありましたので、トヨタとノリタケを見学してきました。ホテルのラウンジでお茶と生ビールを頂き、荷物だけ預けてメグール・バスに乗って観光再開です。2024.11.01.21.34.38

今度は、徳川園の日本庭園の探索です。次にお宝満載の徳川美術館です。

池泉回遊式の日本庭園の徳川園の探索です。以下は徳川園のHPからの借用です。

徳川園の歴史

徳川園は、徳川御三家筆頭である、尾張藩二代藩主光友が、元禄8年(1695年)に自らの造営による隠居所である大曽根屋敷に移り住んだことを起源としています。当時の敷地は約13万坪(約44ha)の広大さで、庭園内の泉水には16挺立の舟を浮かべたと言われています。光友の没後、この地は尾張藩家老職の成瀬、石河、渡邊三家に譲られましたが、明治22年(1889年)からは尾張徳川家の邸宅となりました。昭和6年(1931年)、十九代当主義親から邸宅と庭園の寄付を受けた名古屋市は整備改修を行い、翌年「徳川園」が公開されました。昭和20年(1945年)に大空襲により園内の大部分を焼失した後は一般的な公園として利用されてきましたが、平成16年秋に日本庭園としてリニューアルしました。

徳川園の概要

徳川園(2.3ha・約7,000坪)は、池泉回遊式の日本庭園で、江戸時代の主だった大名庭園もこの様式です。清流が滝から渓谷を下り海に見立てた池へと流れるありさまは、日本の自然景観を象徴的に凝縮しています。高低差の大きな地形や既存の樹林をそのまま利用し、その中に武家社会の豪快さを象徴するような巨石を用いた岩組みが配置されています。新緑や紅葉、牡丹や花菖蒲の花々も四季を通じてお楽しみいただけます。

雨が上がった後でしたので、気を付けて園内を探索しました。

赤い印の有る黒門口から入り、②龍門の滝、⇒ ⑦虎仙橋、⇒ ⑫菖蒲田、⇒ ④西湖堤、龍仙湖を眺めながら、⑩観仙楼を通り出口の黒門口にむかいました。

1 菖蒲などが咲いて居る季節ならば入場券に印刷されている通りの景色が見えた筈です。

2 ホテルで軽く頂いて来ましたのでレストランには入りませんでした。

3

4

5

6 橋の上から龍仙湖側を。

7

8

9

10 振り返り観仙楼を。

11

12

13

14 中国人の観光客が鯉に餌を与えていました。

15

16

17

18

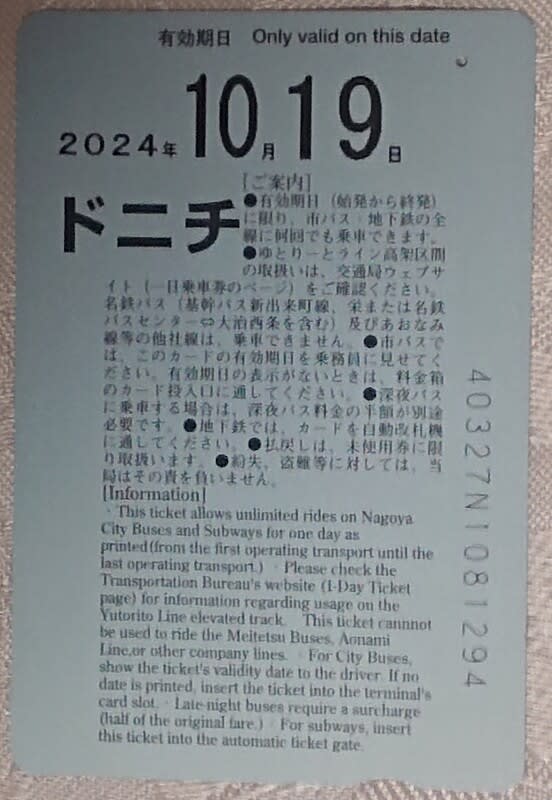

19 訪問したのは夏も過ぎた10月の19日でしたがサルスベリの花が咲いていました。

20

21

22

23

24

25

26

27

28 観仙楼の脇を通り黒門口に向かいます。

29

99