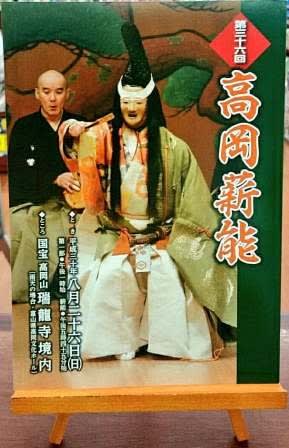

高岡薪能 ’17高岡薪能 ’16 👇は、私の「昨年の高岡薪能」のブログです。 高岡薪能 ’15 ↓は昨年の私のブログだが、「薪能」開始直前の雨で急きょ法堂に駆け込み、「羽衣」......

👆は、昨年の私の「薪能」のブログです。 昨年は、8/27(日)が瑞龍寺薪能、ちょうど息子がお墓参りに帰省していて一緒にお能を観たことを思い出した。瑞龍寺境内の特別舞台の真上に月が輝き、能「竹生島」の天女と竜神の舞が際立って美しかった。

今年は、8/26(日)が「高岡薪能」。第一部の高岡能楽会会員能楽大会に素謡「昭君」の地謡と連調連管「中の舞」に出ることになっていた。今までは法堂で行われたが、昨年はお寺の行事の関係で大庫裏、今年は大茶堂、と毎年場所が変わり、着替えの部屋も変わるのでてんてこ舞いする。

👇 蒼山会の素謡「昭君」

👇 連調連管「中の舞」

あまりにも暑い日で、着物を脱いだらぐったり。夜のお能に備え席だけとって一旦帰宅。ひと休みをしてから再度瑞龍寺へ出向く予定でいた。

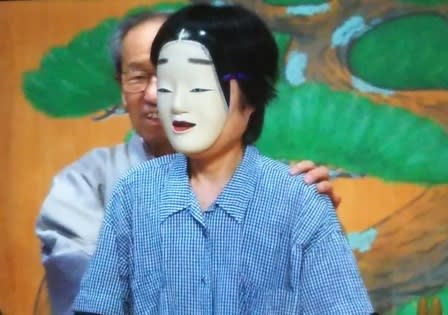

着物のバッグを車に入れ、駐車場から境内へ向う時ちょっとしたハプニングが…。駐車場の出口に一人の青年の姿があった。一緒のMEちゃんが「あ、金森先生の息子さん。」「まさかぁ。能楽会か市役所(なんで市役所?)の職員さんやろ」と私。が、近づいてみるとやはり金森先生の次男さん、隆晋さんだった。今、装束が着くのを待っているところだそうだ。この日はお能の後見を務められるが、装束を受け取るのも後見のお仕事なのだろう。「サラメシに出ておられた?」とMEちゃん。「いえ、アレは兄の方で…」と話はまだ続きそうだったが、残念、誰か何か尋ねる人がいてそちらの対応を…。そして境内に入ると、今度は金森先生とお兄さんの良充さんが揃って山門をくぐって来られた。「見る方たちも暑いですね」 「いえ、演じられる方こそ…」 屋外だから自然の風だけが頼りで、あの重い装束をつけるのはさぞ暑いことだろう。この日良充さんは「清経」のツレ、金森先生は仕舞「網の段」を舞われる。

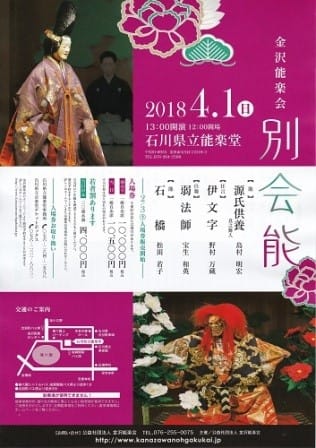

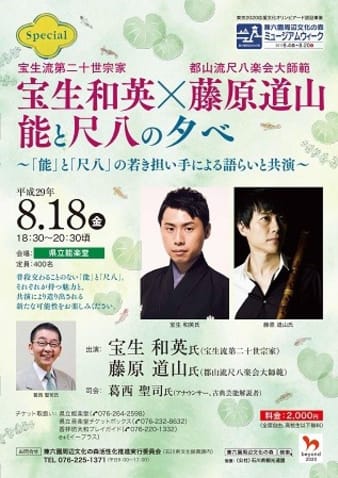

👇は、今年のポスター。能「清経(きよつね)」です。

まだ日が高かったが、第2部公演めがけて家を出た。

👇 業者の方々がマイクの準備。提灯、燭台はすでに設えられ、ガスボンベ、消火器など設置されている。消防士の方も何人か待機。上田先生を始め、能楽会の方たちも忙しそうに動き回っておられた。座布団席には日傘をさしてもう座っている人も。

左に五色の揚幕。橋掛りに松。仮設とは言え本当の能舞台である。

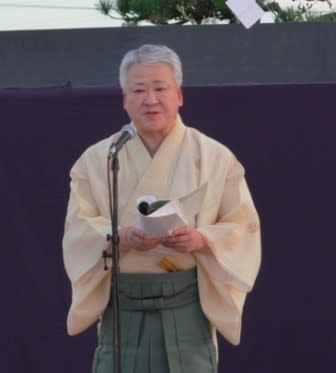

第2部は、上田先生の開会宣言、高橋市長の挨拶、金井先生の演能曲目の解説に始まり、

👇 舞囃子「紅葉狩」、狂言「水掛婿」、仕舞「網ノ段」、「笠ノ段」、火入れの儀、能「清経」と進む。

👇 能「清経」

👇は、北日本新聞1面の「薪能」の記事の写真。篝火と清経(大坪先生)、はかなげに勇ましく、美しく撮れている。

金井先生の説明もわかり易く、番組表の解説も丁寧で、初めて見た方もよくわかった、と後で近所の方から聞いた。

「清経」は、能の代表的な演目。清経入水のエピソードを世阿弥が書いた傑作だ。私も大好きな曲で何度も観ている。

平清経は、清盛の長男である重盛の三男。武道一辺倒ではなく、横笛をたしなみ貴族化した優美さをもつ公達だった。

平家一門が都落ちした後、都でひっそり暮らしていた清経の妻のもとへ、九州から、家臣の淡津三郎(あわづのさぶろう)が訪ねて来ます。三郎は、清経が、豊前国柳が浦の沖合で入水したという悲報をもってやって来たのです。形見の品に、清経の遺髪を手渡された妻は、再会の約束を果たさなかった夫を恨み、悲嘆にくれます。そして、悲しみが増すからと、遺髪を宇佐八幡宮に返納してしまいます。

しかし、夫への想いは募り、せめて夢で会えたらと願う妻の夢枕に、清経の霊が鎧姿で現れました。もはや今生では逢うことができないふたり。再会を喜ぶものの、妻は再会の約束を果たさなかった夫を責め、夫は遺髪を返納してしまった妻の薄情を恨み、互いを恨んでは涙します。やがて、清経の霊は、死に至るまでの様子を語りながら見せ、はかなく、苦しみの続く現世よりは極楽往生を願おうと入水したことを示し、さらに死後の修羅道の惨状を現します。そして最後に、念仏によって救われるのでした。(ネットより)

青年期の多感な精神が昨日までの栄華と打って変わった危機的状況に直面し、極限状態の中で絶望から死へと辿って行くプロセスを世阿弥はみごとに描いている。行く末の絶望の中で精神的に追い詰められていく様子が、世の無常と戦乱の恐怖となって語られる。

月澄む夜に海底へと沈んで行かねばならなかった清経の心理は、現代人にも共感できるものだ。(シテのクセ舞~この後死後の修羅道を舞います・解説より)

能「清経」

シテ(清経):大坪喜美雄 ツレ(妻):金森良充 ワキ(粟津三郎):平木豊男

大皷:飯島六之佐 小鼓:住駒幸英 笛:瀬賀尚義

地謡:佐野由於 他

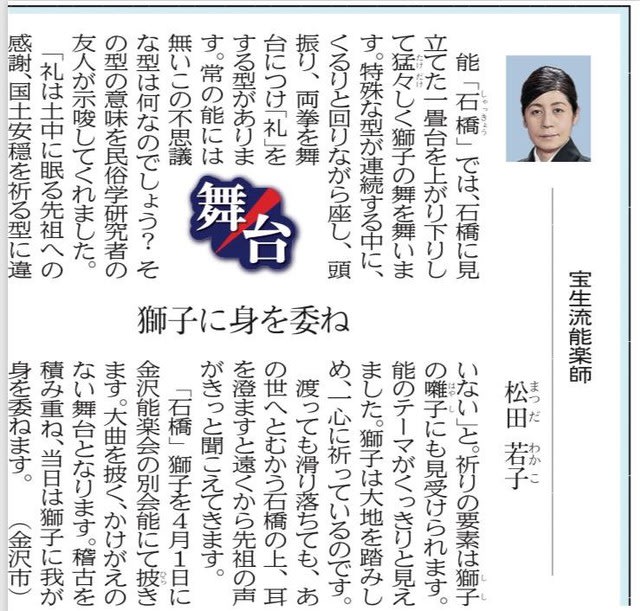

石川県立能楽堂では、毎年7,8月の土曜日の夜に「観能の夕べ」が催される。仕舞、狂言、能が一番ずつで、わずか1000円なので以前はよく出かけたものだが、ここ数年は日がとれず観てい......

石川県立能楽堂では、毎年7,8月の土曜日の夜に「観能の夕べ」が催される。仕舞、狂言、能が一番ずつで、わずか1000円なので以前はよく出かけたものだが、ここ数年は日がとれず観てい......

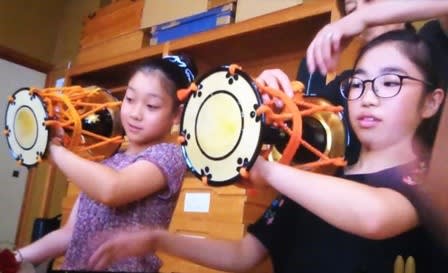

まず👇のブログを開いてみてください。8年前に「高岡市青年の家」が主催した能楽体験講座の様子がわかります。当時この講座を体験したTOさん、MEちゃんが、今は謡や仕舞、太鼓のお稽古......

まず👇のブログを開いてみてください。8年前に「高岡市青年の家」が主催した能楽体験講座の様子がわかります。当時この講座を体験したTOさん、MEちゃんが、今は謡や仕舞、太鼓のお稽古......

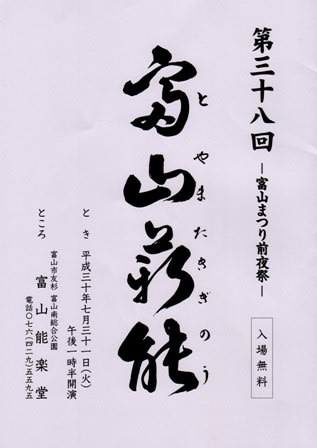

富山薪能 ’16 富山薪能’15 「熊坂」 70年前の今日、8/2日未明に富山市が空襲を受けた。昨日、1日には「富山大空襲を語り継ぐ会」などが主催の集いが......

富山薪能 ’16 富山薪能’15 「熊坂」 70年前の今日、8/2日未明に富山市が空襲を受けた。昨日、1日には「富山大空襲を語り継ぐ会」などが主催の集いが......

一河会謡曲大会 2月、高岡能楽会総会(発熱のため欠席。野○さんの初舞台だけ見学)が今年の謡の会の幕開け、3月に「蒼山会」、4月に「芙蓉会」と謡曲の会が続き、......

一河会謡曲大会 2月、高岡能楽会総会(発熱のため欠席。野○さんの初舞台だけ見学)が今年の謡の会の幕開け、3月に「蒼山会」、4月に「芙蓉会」と謡曲の会が続き、......

4/16(日)、「高岡市青年の家・能舞台」にて「高岡芙蓉会謡曲大会」が行われた。謡曲・仕舞・お囃子のお稽古に励んでいる呉西地区の女性だけの会だ。発足してはや9年。5年目の記念大会......

4/16(日)、「高岡市青年の家・能舞台」にて「高岡芙蓉会謡曲大会」が行われた。謡曲・仕舞・お囃子のお稽古に励んでいる呉西地区の女性だけの会だ。発足してはや9年。5年目の記念大会......