白内障手術後、目の静養のため読書は控え、YouTubeで小説の朗読などを聴きました。

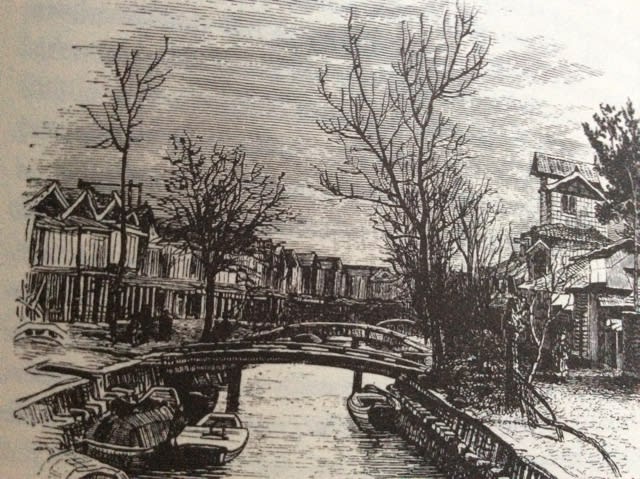

ネットで調べた現在の風景です。

その中にイザベラバードの『日本奥地紀行』がありました。

明治10年頃に本州北部を旅した英国人女性の紀行文です。

興味深い内容だったので独訳本を購入しました。

タイトルを直訳すると「日本における人跡未踏の道」ということになります。

以下が行程です。

あの頃、女性一人で(通訳の日本人男性は同伴していましたが)、本州北部を旅するのは本当に大変だったようです。

全行程中、一番快適な宿泊地は日光の金谷ホテルの前身、金谷邸で、それ以外の宿ではノミや蚊に悩まされたようです。

それでも折りたたみ式の簡易ベッドや椅子、それにゴム製の浴槽まで荷馬で運ばせたそうなので、当時としてはかなり贅沢な旅だと言えるでしょう。

日本人の容貌を「小さくて醜い」と表現する箇所が多くあるのには閉口しますが、

「白人優越」目線だとそう見えるのかも知れません。

日光から会津若松を経て、新潟へ向かう道は多くの峠を超えなくてはならずとても困難だったようです。

ただ水陸の交通要所として盛えた昔の会津藩の津川から阿賀野川を船で新潟まで下る風景はとても素晴らしかったとの描写があり、現在でも川下りができるのならいつか遊覧したいと思いました。

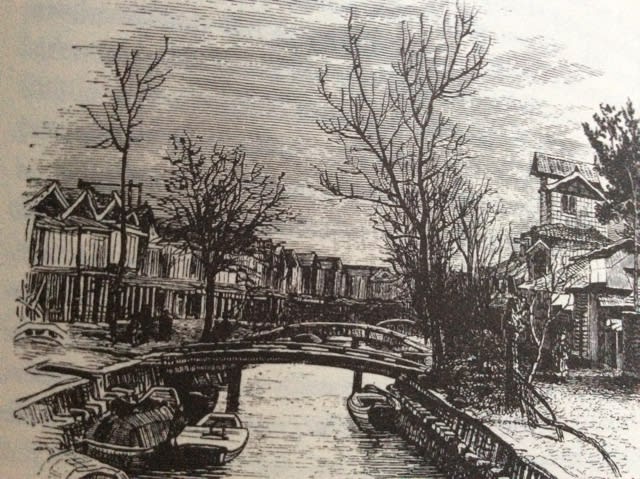

新潟も水路のある清潔な町だそうでスケッチもあります。

ネットで調べた現在の風景です。

江戸末期から明治初期の日本の様子を記述した本としては、

この時期に来日した外国人の記録や著述のほとんどを網羅した渡辺京二の労作

『逝きし世の面影』が一番優れていると思います。