牧野富太郎さんの著作を読むのは『植物一日一題』が初めてですが、

16-17年前に牧野先生についてのエッセイを読んだことがあります。

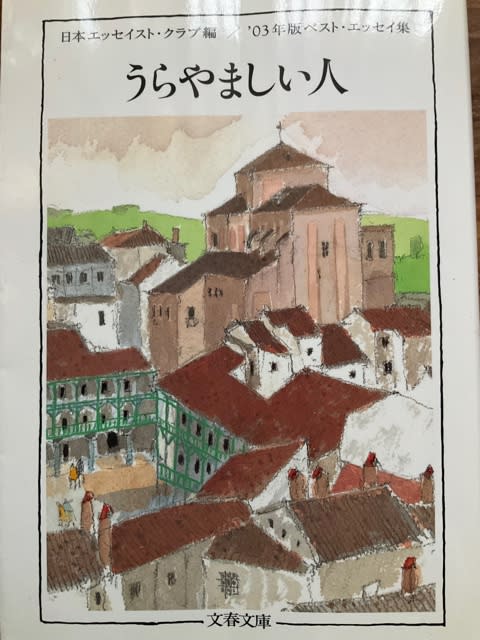

日本エッセイスト・クラブ編の2003年版ベスト・エッセイ集に収められていたエッセイです。

執筆者は当時高知県知事だった橋本大二郎氏です。

橋本知事は高知市内にある牧野記念館を新しく建て直す話が持ち上がった時、

初めはそれほど乗り気ではなかったそうです。

でも牧野さんの資料を読み進めるうちに牧野富太郎という人物の生き方に感銘を受けたということです。

ただ牧野先生は「らんまん」の槙野万太郎君のように生涯自由奔放に暮らして、

植物学の重鎮にも傍若無人に振る舞うこともあったのでしょう。

そのため学界からは疎んじられてその業績を無視され続けたということです。

でも世界の植物学者からは牧野先生の業績は高く評価されていたようで、

アメリカからコルター博士という著名な植物学者が来日した折、

日本の一流と言われる学界の先生が紹介される中、

唯一肩書きのない牧野さんが「ミスター牧野」とだけ紹介されると、

それまで座って挨拶していたコルター博士がすっくと立ち上がって

「オオ、グレートマキノ」と大きな声を上げながら牧野さんの手を握りしめたのだそうです。

とても良いエピソードなのでドラマでもこの場面があるのを期待しています。

今度、独力で身につけた牧野先生の素晴らしい植物の写生画がふんだんに掲載された

『もっと知りたい牧野富太郎』(東京美術)が出版されるそうでとても興味があります。

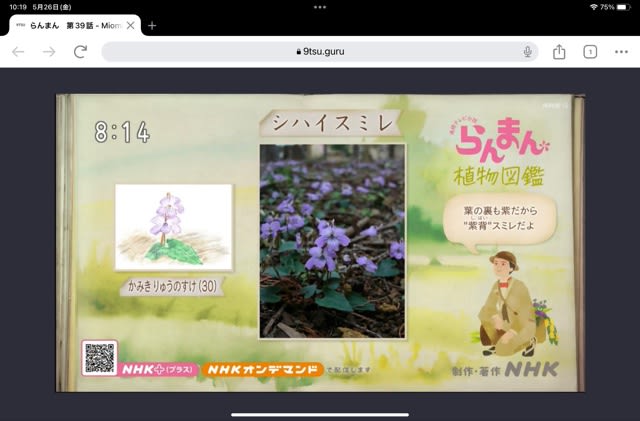

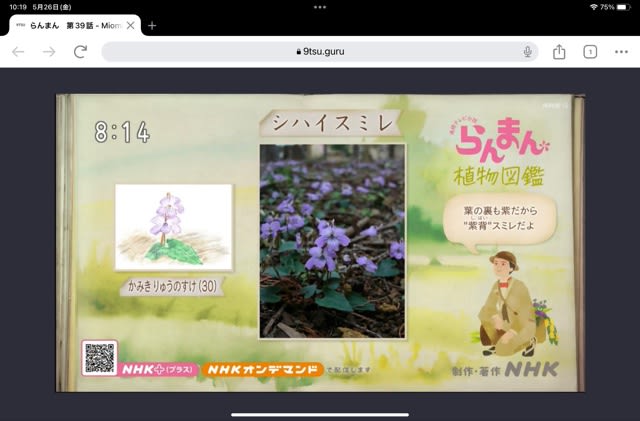

ところで万太郎君役の神木隆之介君の植物のイラスト画が先日の放送後に登場しましたが、

とてもお上手でしたね。

この間森で見かけたヒメフウロ(別名シオヤキソウ)もこんな風にデッサン出来たらなと思います。

名前はもちろんGoogleレンズ先生にお聞きしました。私はかなりの植物オンチなのです(^O^)。