お花屋さんも閉まってしまったので、森や庭の春の花の開花が特に楽しみです。

我が家のチューリップもピンクに続き、赤とライトイエローも咲き始めました。

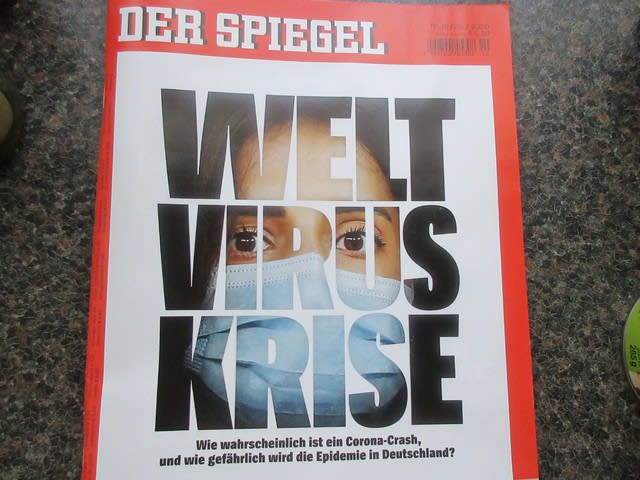

世界中でCovid-19のワクチンと治療薬の開発に取り組んでいます。

ワクチンや新薬の開発には時間がかかるので、既存薬を転用できないか臨床試験が行われています。

現在治療効果が期待できるとして臨床試験が行われているのが、日本で新型インフルエンザ用に開発された「アビガン」や、エボラ出血熱用の薬「レムデシビル」、エイズ治療薬の「カレトラ」などがあります。

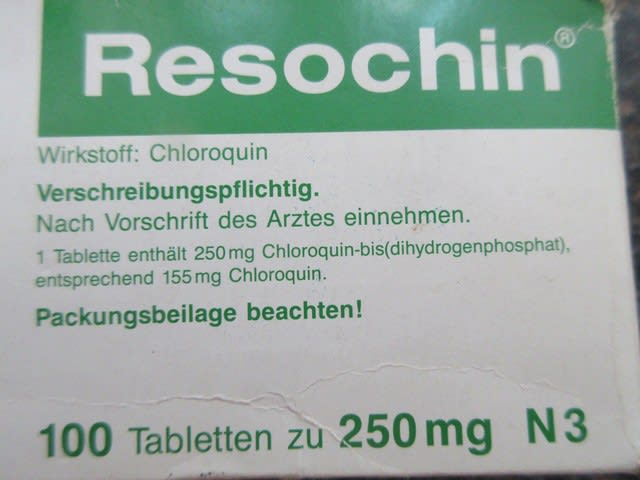

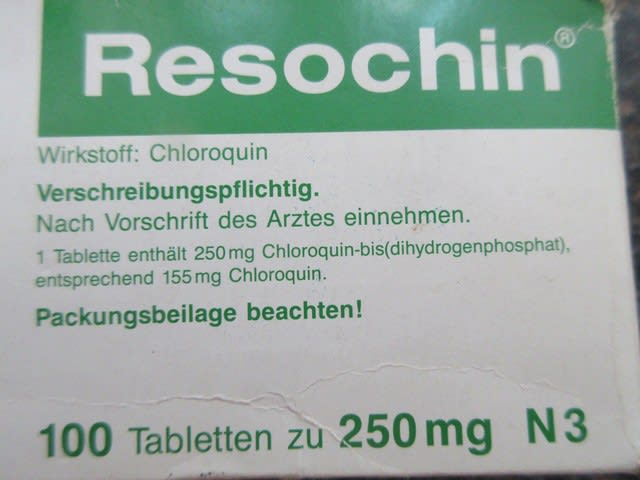

また古い(1934年にドイツで開発)マラリアの薬「クロロキン」にも治療効果があるとされ、ドイツや米国からメーカーに注文が入っているということです。

ちなみに商品名「レゾヒン」というこのマラリア治療薬はまだ我が家にあります。

以前、マラリアが蔓延している熱帯地域に旅行する際に購入したのをあいかわらず保存していたようです。

「レゾヒン」は副作用も強く、現在は副作用の少ないマラリア薬がありますし、それに今後このようなマラリア薬が必要となるような地域には出かけないと思うので絶対に必要ないのですが、何故保存していたのか不明です。

ただ次第に感染が広まってきたアフリカ諸国では「クロロキン」がCovid-19に効くらしいと聞いた人々が薬局でこの薬を買い占めているようです。

ナイジェリアではこの薬を服用した人が死亡してしまったというニュースも伝えられています。

またしてもトランプ大統領の不用意な発言がこのような悲劇を招いたと大衆紙「ビルト」が伝えていました。

FDA(アメリカ食品医療品局)が「クロロキン」の治療効果をみるために迅速に臨床試験を行うと発表したことを、

大統領は「クロロキンには治療効果がある」と発言してしまったのだそうです。

医療体制が整っていないナイジェリアの人々は「藁にもすがる思いで」この薬の購入に走ったのでしょう。

ただ治療効果が期待できる「既存薬」とはいってもこれまでの「適用」とは別の疾患に対して使用されるわけですから、

服用量や投与期間も含めて臨床試験は不可欠です。

ですからワクチンにしろ治療薬にせよ、やはり実際に多数の患者さんに投与できるようになるまでにはかなりの期間が必要になるでしょう。

そういう状況なので、今重症患者の治療に一番必要とされるのは「人工呼吸器」です。

呼吸困難になったCovid-19の重症者にはまず人工呼吸器で感染した肺の負担を軽減させることが必要です。

医療崩壊と伝えられるイタリアではこの人工呼吸器の数が不足していて、肺の負担軽減のため重症者はうつ伏せに寝かせられるという悲惨なニュース映像も先日テレビで報道されていました。

感染拡大中のドイツではまだ集中治療室と人工呼吸器の余裕があるので、ライップチッヒ市ではイタリアからの重症者を大学病院で引き受けていますし、フランスとの国境にあるバーデン・ビュルテンベルク州とザールラント州ではフランスからの重症者を引き受け治療にあたっています。

ドイツで治療を受けられるイタリアからの患者の数は限られていますが、それでも引き受けるドイツの病院関係者には拍手を送りたいと思います。

「イタリアの重症者の治療にあたることで、この新しい疾患の治療で私たちも学ぶことがあるかもしれない」と謙虚に語っていたお医者さん→立派です!

人工呼吸器の分野で世界のトップメーカーが北ドイツにあるドレーゲル社でこの会社にはドイツ政府が既に人工呼吸器一万台を発注しています。

1898年創業のこの会社についてはまた次回にお伝えします。

我が家のチューリップもピンクに続き、赤とライトイエローも咲き始めました。

世界中でCovid-19のワクチンと治療薬の開発に取り組んでいます。

ワクチンや新薬の開発には時間がかかるので、既存薬を転用できないか臨床試験が行われています。

現在治療効果が期待できるとして臨床試験が行われているのが、日本で新型インフルエンザ用に開発された「アビガン」や、エボラ出血熱用の薬「レムデシビル」、エイズ治療薬の「カレトラ」などがあります。

また古い(1934年にドイツで開発)マラリアの薬「クロロキン」にも治療効果があるとされ、ドイツや米国からメーカーに注文が入っているということです。

ちなみに商品名「レゾヒン」というこのマラリア治療薬はまだ我が家にあります。

以前、マラリアが蔓延している熱帯地域に旅行する際に購入したのをあいかわらず保存していたようです。

「レゾヒン」は副作用も強く、現在は副作用の少ないマラリア薬がありますし、それに今後このようなマラリア薬が必要となるような地域には出かけないと思うので絶対に必要ないのですが、何故保存していたのか不明です。

ただ次第に感染が広まってきたアフリカ諸国では「クロロキン」がCovid-19に効くらしいと聞いた人々が薬局でこの薬を買い占めているようです。

ナイジェリアではこの薬を服用した人が死亡してしまったというニュースも伝えられています。

またしてもトランプ大統領の不用意な発言がこのような悲劇を招いたと大衆紙「ビルト」が伝えていました。

FDA(アメリカ食品医療品局)が「クロロキン」の治療効果をみるために迅速に臨床試験を行うと発表したことを、

大統領は「クロロキンには治療効果がある」と発言してしまったのだそうです。

医療体制が整っていないナイジェリアの人々は「藁にもすがる思いで」この薬の購入に走ったのでしょう。

ただ治療効果が期待できる「既存薬」とはいってもこれまでの「適用」とは別の疾患に対して使用されるわけですから、

服用量や投与期間も含めて臨床試験は不可欠です。

ですからワクチンにしろ治療薬にせよ、やはり実際に多数の患者さんに投与できるようになるまでにはかなりの期間が必要になるでしょう。

そういう状況なので、今重症患者の治療に一番必要とされるのは「人工呼吸器」です。

呼吸困難になったCovid-19の重症者にはまず人工呼吸器で感染した肺の負担を軽減させることが必要です。

医療崩壊と伝えられるイタリアではこの人工呼吸器の数が不足していて、肺の負担軽減のため重症者はうつ伏せに寝かせられるという悲惨なニュース映像も先日テレビで報道されていました。

感染拡大中のドイツではまだ集中治療室と人工呼吸器の余裕があるので、ライップチッヒ市ではイタリアからの重症者を大学病院で引き受けていますし、フランスとの国境にあるバーデン・ビュルテンベルク州とザールラント州ではフランスからの重症者を引き受け治療にあたっています。

ドイツで治療を受けられるイタリアからの患者の数は限られていますが、それでも引き受けるドイツの病院関係者には拍手を送りたいと思います。

「イタリアの重症者の治療にあたることで、この新しい疾患の治療で私たちも学ぶことがあるかもしれない」と謙虚に語っていたお医者さん→立派です!

人工呼吸器の分野で世界のトップメーカーが北ドイツにあるドレーゲル社でこの会社にはドイツ政府が既に人工呼吸器一万台を発注しています。

1898年創業のこの会社についてはまた次回にお伝えします。