満開ですな。

満開ですな。花が枝からこぼれ落ちそう。

朝晩の通勤時間が年に一度この時期だけスペシャルだ。

なんだろう、今年は特に「さくら」に気持ちを持っていかれてる。

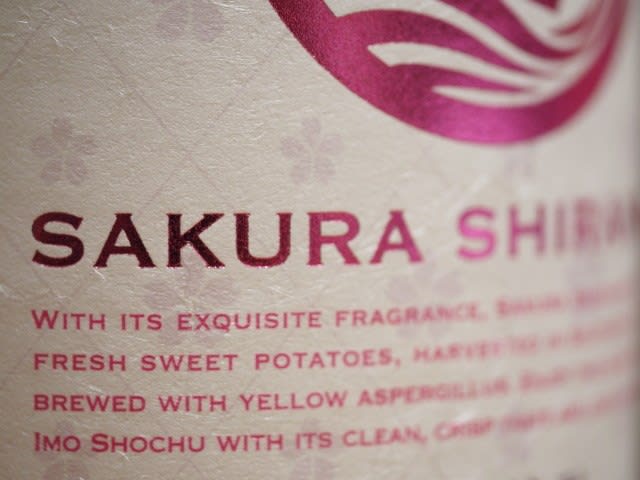

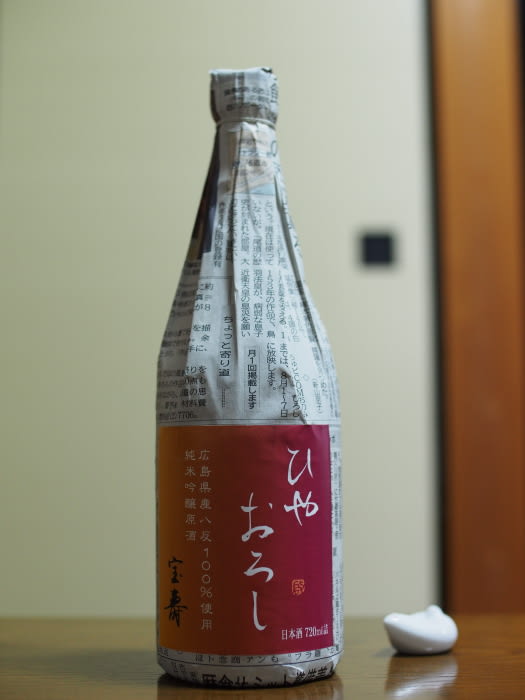

晩酌用の焼酎が切れたので、スーパーのお酒コーナーを覗いたら、いつもと違う商品が置いてあった。

「さくら白波」だって。

ぷふ。

もちろん手に取って、なに押しか確認しようと裏返したら、裏面にラベルはなく、白いすりガラスがつるんとしていた。

表のラベルには最低限の情報、商品名、原材料なんかしか書かれていない。

ああ、英語でなんか書いてあるな。

これが商品説明なのかな。

でも英語がダメな私には、ラベルデザインの一部でしかない。

芋焼酎か、どうしよう。

焼酎は最近泡盛なんかの米がお好みである。

こまごま説明してくれていると論理的に味を想像するが、なにも説明がないと雰囲気で味を想像するしかない。

芋で表すさくらな味かあ。

たまには芋もいいか、と買ってしまった。

情報量が少ない方がいいこともある。

さて、帰って飲んでみると、春らしい柔らかな風味。

ふんわり軽い飲み口。

もちろん商品名が先入観としてあるから、そのイメージが少なからず影響してるんだろう。

まあ、美味しく飲めるならなんでもいい。

暖かくなって来たし、庭付きの家に住んでるなら表に出て、朧なお月さんを盃に写して飲みたいところだ。

不良社会人のする行為だからと、したこと無いとは決して言わないが、避けてきた方だ。

不良社会人のする行為だからと、したこと無いとは決して言わないが、避けてきた方だ。

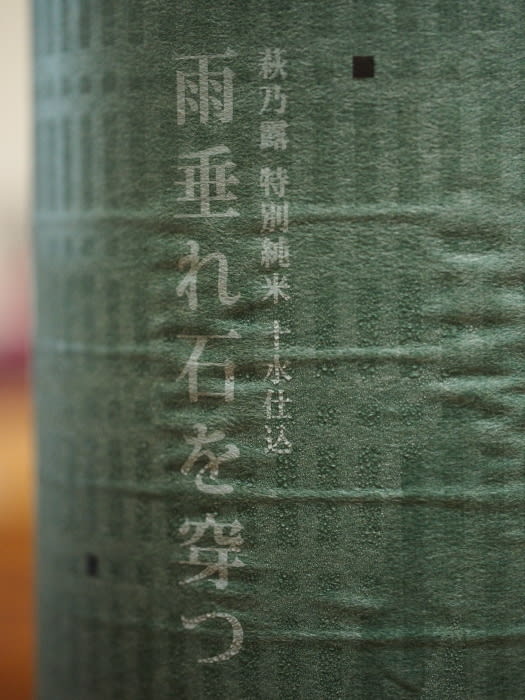

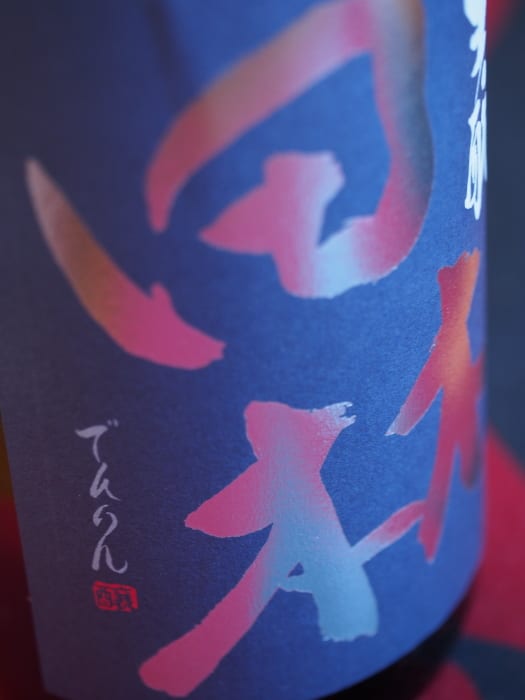

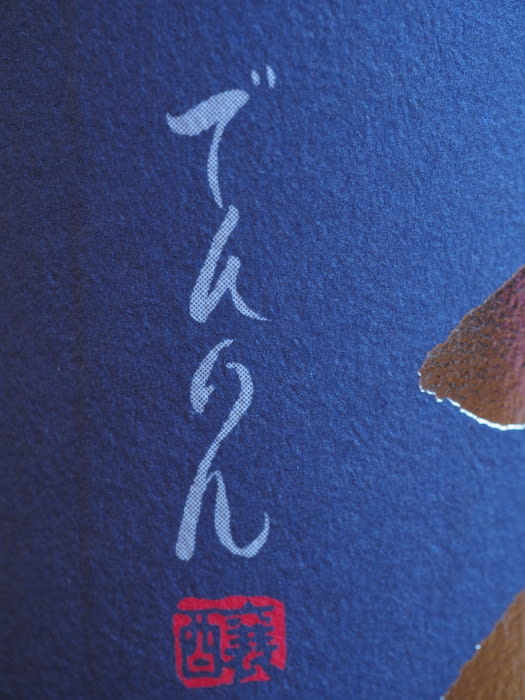

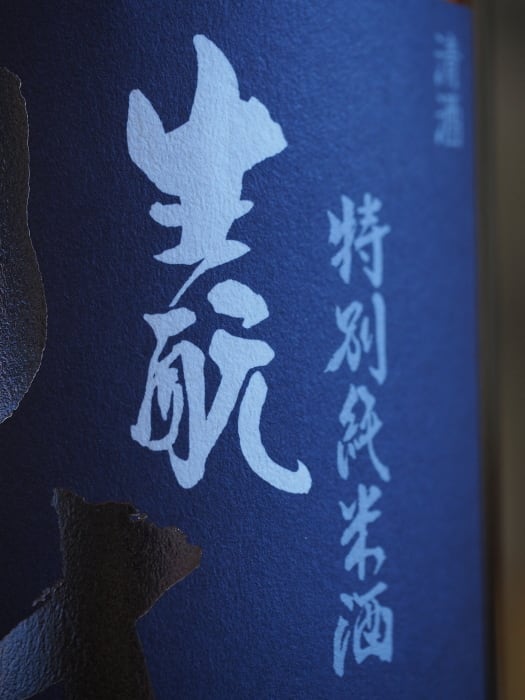

)ようやく開封。

)ようやく開封。 ワクワク。

ワクワク。