陸奥の旅・16

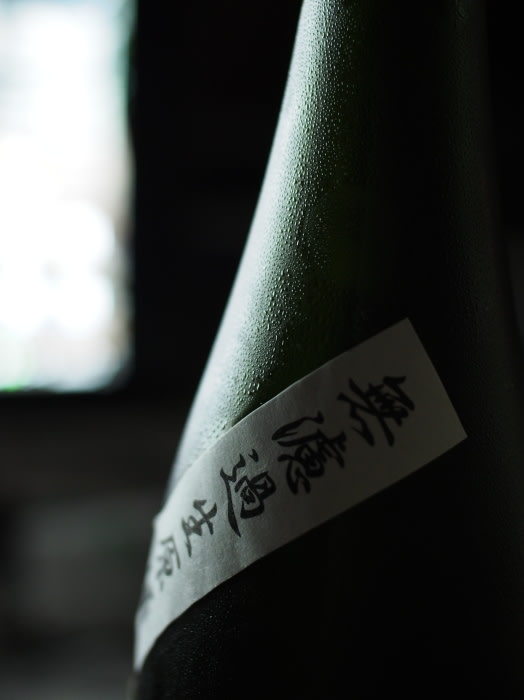

お土産は日本酒。

もちろん自分への。

青森の酒屋さんで購入。

地酒が欲しいと言うと店の奥に連れて行かれ、冷蔵庫に並ぶ商品を指し示された。

店内は暗くしてあるし、なかなかよいお店だ。

ご主人によると青森の酒は濃い飲み口の酒が多いそう。

東北の方は濃い味付けの食べ物が好きそうなイメージがある。

そんな食べ物と合わせるには酒も力強い味わいのものでないといけないのだろう。

なんにせよ私好みだ。

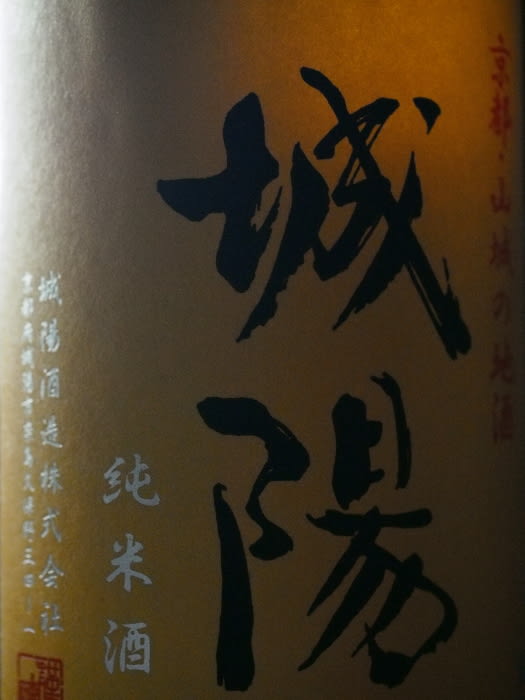

で、これにした。

家でも冷蔵庫に保管し、日本酒に合う肴の時、冷たいままちびちびと飲んでいる。

確かに濃い。

甘い香りからしてトロリとし、口に含むとやはり香りのままの舌触りで、それでも始めは爽やかなのだがすぐに舌の根元をがっちりつかまれる。

栓を開けた直後に飲んだ頃は後口の主張が強過ぎて、これは肴を選ぶなと感じたように思うが、空気に触れたからか時間とともに穏やかになってきた。

あさりと葱のぬたあえ、なんてのが合うように思う。

旅を思い出しつつ飲めるのもあとわずかだ。

お土産は日本酒。

もちろん自分への。

青森の酒屋さんで購入。

地酒が欲しいと言うと店の奥に連れて行かれ、冷蔵庫に並ぶ商品を指し示された。

店内は暗くしてあるし、なかなかよいお店だ。

ご主人によると青森の酒は濃い飲み口の酒が多いそう。

東北の方は濃い味付けの食べ物が好きそうなイメージがある。

そんな食べ物と合わせるには酒も力強い味わいのものでないといけないのだろう。

なんにせよ私好みだ。

で、これにした。

家でも冷蔵庫に保管し、日本酒に合う肴の時、冷たいままちびちびと飲んでいる。

確かに濃い。

甘い香りからしてトロリとし、口に含むとやはり香りのままの舌触りで、それでも始めは爽やかなのだがすぐに舌の根元をがっちりつかまれる。

栓を開けた直後に飲んだ頃は後口の主張が強過ぎて、これは肴を選ぶなと感じたように思うが、空気に触れたからか時間とともに穏やかになってきた。

あさりと葱のぬたあえ、なんてのが合うように思う。

旅を思い出しつつ飲めるのもあとわずかだ。

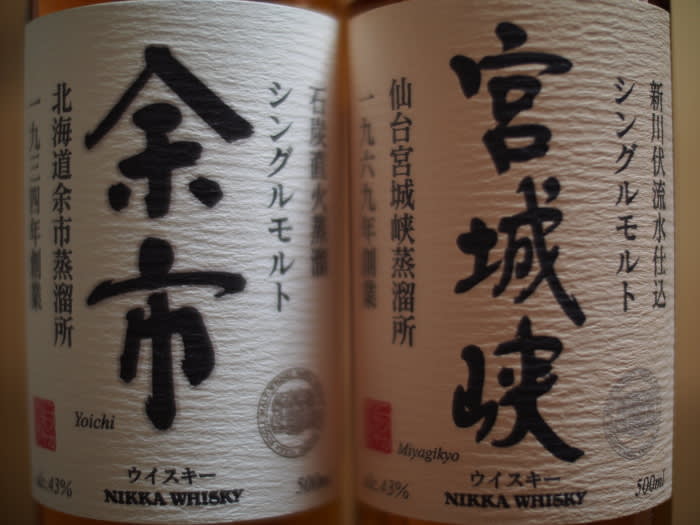

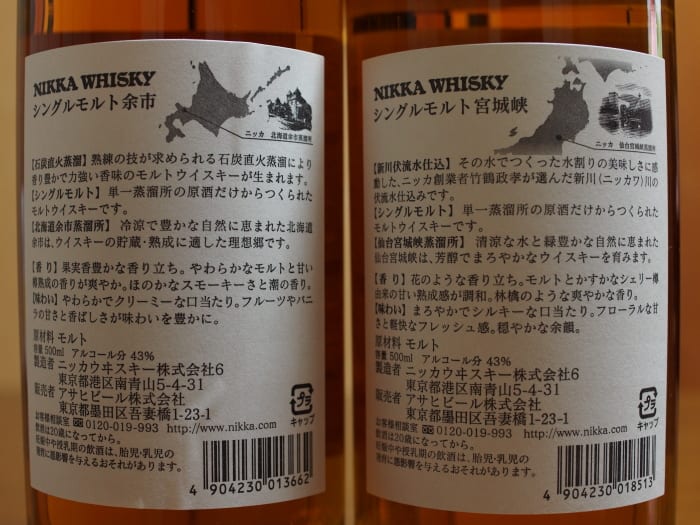

、と一瞬思ったが、それは宮城峡だった。

、と一瞬思ったが、それは宮城峡だった。