ターシャ・デューダーの自然観から学ぶ

もし私が、この人のような人生を送りたい、という人を一人だけ挙げてください、と、

問われたら、即座にターシャ・デューダーと答えるでしょう。

ターシャ・デューダー(Tasha Dudor 1915-2008)はアメリカのボストンで生まれ

ました。父は著名な飛行機やヨットの設計者で、母は肖像画家でした。

ターシャの家には、『トムソーやの冒険』で知られたマーク・トウェイン、日本の自

然愛好家の間でもファンが多い『森の生活』の作者、哲学者・随筆家のヘンリー・デ

イヴィット・ソロー、アインシュタイン、など当代一流の文化人や科学者が出入りし

ていました(注1)

彼女は23才で結婚し、4人の子どもをもうけますが、離婚し、57才の時にバーモ

ント州のマールボロに移り住み、以来、亡くなるまで愛犬のコーギー犬のメギーとと

もに暮らしました。

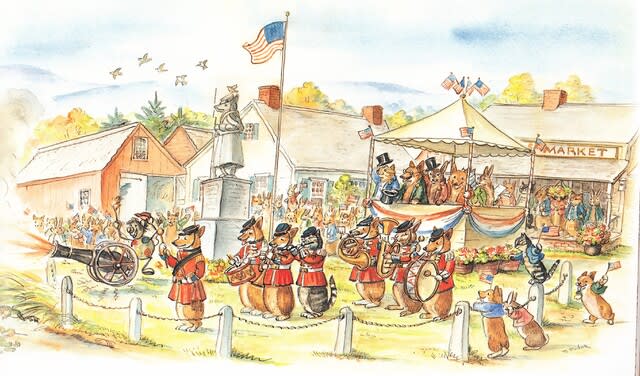

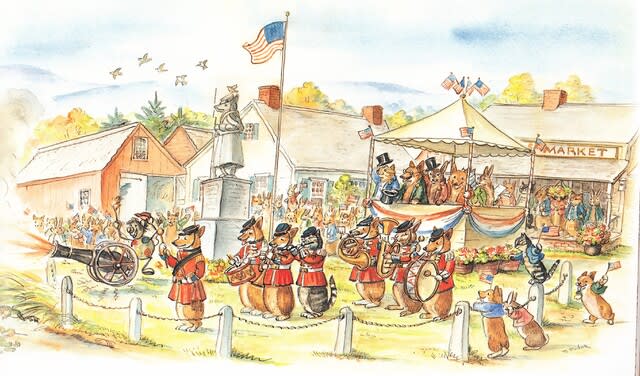

ターシャは絵本作家として世界的によく知られており、我が家にも、彼女の代表作の

一つ、『コーギビルの村祭り』という絵本があります。

ターシャのもう一つの顔は、庭作りの名手、自然愛好家です。私が、ターシャに強く

惹かれたのは、NHK(BS)で、『ターシャの庭』という番組を何回か放送し、そ

のうちの何回を録画してあります。

そうした映像の中で、私が特に強い印象をもったのは、ターシャの子どもや孫が集ま

って、みんなで手分けした1年分のローソクを1000本作るシーンです。

私にはこういうことは発想にもないので、かなりショックを受けました。しかし、お

そらくターシャにとっては、もっとも居心地が良い光なのでしょう。

かつて、ソローが家に出入りしていた影響を受けたのかも知れませんが、ターシャは

筋金入りの自然愛好家のようです。

それは、彼女の庭作りにも表れています。一度でもターシャの庭の映像を見たことが

ある人なら、分かると思いますが、よく手入れさたおよそ30万坪の敷地は、彼女の

好きな草花で埋め尽くされています。

この庭は、ターシャが30年以上もかけて作り上げてきたものです。そのために、彼

女は花の周りの“雑草”を1本1本丹念に抜いて花を守てきました。

しかし、ある時彼女は、こうした作業を止めてしまいます。その時の言葉に私は、自

然愛好家としてのターシャの真骨頂を感じました。

ターシャは次のように言います(ターシャの言葉そのままではなく、私の記憶にある

言葉です)

今まで、自分の育てた花をまもるために“雑草”を抜いてきました。しかし、

雑草の花もきれいでしょ。私は、もうこの庭を自然に返そうと思いました。

庭の草花をよく見ると背の高い“雑草”が、彼女が育ててきた草花に交じって勢いよく

育っており、花が咲いていました。

短い言葉の中に、彼女の自然に対する深い思いが込められていると感じました。

彼女にとって、自分が種を播き苗を植えて育てた草花も庭全体も、そこに生えている

のはまぎれもない、生きた“自然物”です。

しかし、それは、どこからか種が飛んできて自生した本物の自然の植物ではなく、人

間の手でそこに移植させられ、周囲のライバルである“雑草”を取り除いた完璧な“人工

物”だというのです。

こうして、今はもう、雑草が生え放題になっています。

“雑草”と言う言葉は、“余計な草”“あって欲しくない”と言う意味が込められています。

そこには、“差別”の意識があります。

考えてみれば、これは自然に対するずいぶん失礼な考え方です。“雑”かどうかは、人

間が勝手に決めたもので、自然界では全てが“真”で、“雑”なものなどありません。

“雑草”を他の花と比較するのではなく、自然に対する偏見を取り払い、素直に向き合

えば、全ての植物にはそれぞれの美しさがあることに気づき、感動できる、と言い

たいのでしょう。

自然を大切に考える環境保護主義のなかにも、何も手を付けないでそっとしておくべ

きだ、という考えと、ある程度人間が手を加えて“保護”する必要がある、という考え

があります。

ただ、どちらも重要な前提が抜けています。それは、人間がすでに元々の自然に手を

加えてしまっている場合、それがたとえ外見では“自然の森”に見えても、放置すれば

荒れてしまいます。その場合は、ずっと手を加え続ける必要があります。

ターシャは育てている植物の周りの草を抜き、肥料を与えて保護しています。こうし

て、人工物である庭を維持してきました。しかし、ある時、ついに、それを止めるこ

とを決意します。

おそらく、そのままにしておけば“雑草”が辺りを覆いつくしてしまうでしょう。なぜ

なら、自生している雑草は、その土地に合っている、その土地の生き物だからです。

しかし、他所から持ち込んだ草花は、その土地の土や気候や水はけ、日照に無理や

り合わせてゆかなければなりません。

こうしたことを見据えた上でターシャは、自分が丹精込めて作り上げた庭を “自然

に返す”言ったのだと思います。

ターシャは93才で亡くなるまでに80冊以上の本を出版し、ターシャの庭で過ご

しました。

ターシャはたくさんの名言を残しましたが、私がもっとも気にいっているものを一

つだけ書いておきます。

“人生は短いから、不幸なっている暇なんてないのよ”

時には落ち込むことがありますが、そんな時、この短いけれど励ましてくれる、い

わば、人生の応援歌です。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

コーギビルの村祭りの開始です まつりのおみやげ屋さん

ターシャ・デユーダー『コーギビルの村祭り』メディア・ファクトリー 『コーギビルの村祭り』より

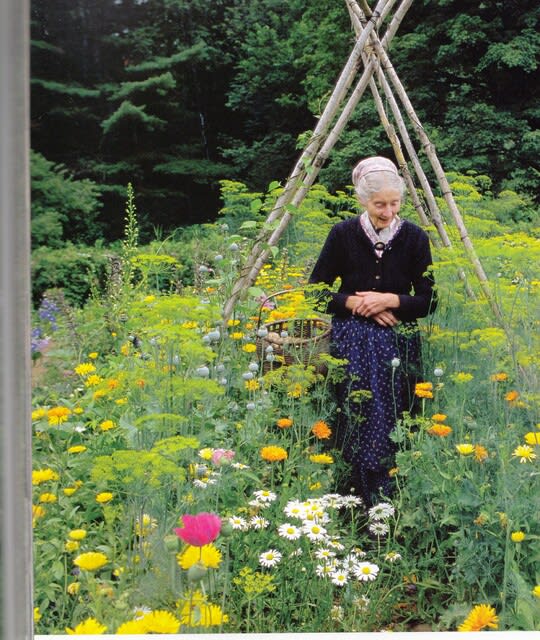

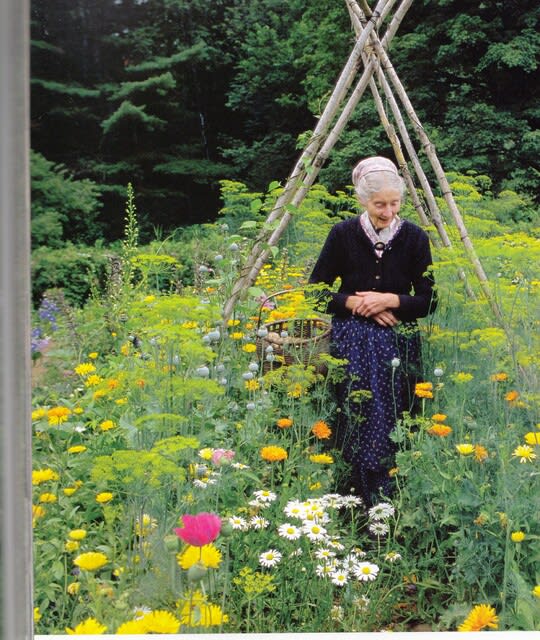

お気に入りの花畑 後の木組みはアサガオを這わせるため 庭のハイブッシュブルーベリーを摘む 愛犬のコーギー メギーとともに

ターシャ・デューダー『ターシャの庭』より 『ターシャの庭』より

もし私が、この人のような人生を送りたい、という人を一人だけ挙げてください、と、

問われたら、即座にターシャ・デューダーと答えるでしょう。

ターシャ・デューダー(Tasha Dudor 1915-2008)はアメリカのボストンで生まれ

ました。父は著名な飛行機やヨットの設計者で、母は肖像画家でした。

ターシャの家には、『トムソーやの冒険』で知られたマーク・トウェイン、日本の自

然愛好家の間でもファンが多い『森の生活』の作者、哲学者・随筆家のヘンリー・デ

イヴィット・ソロー、アインシュタイン、など当代一流の文化人や科学者が出入りし

ていました(注1)

彼女は23才で結婚し、4人の子どもをもうけますが、離婚し、57才の時にバーモ

ント州のマールボロに移り住み、以来、亡くなるまで愛犬のコーギー犬のメギーとと

もに暮らしました。

ターシャは絵本作家として世界的によく知られており、我が家にも、彼女の代表作の

一つ、『コーギビルの村祭り』という絵本があります。

ターシャのもう一つの顔は、庭作りの名手、自然愛好家です。私が、ターシャに強く

惹かれたのは、NHK(BS)で、『ターシャの庭』という番組を何回か放送し、そ

のうちの何回を録画してあります。

そうした映像の中で、私が特に強い印象をもったのは、ターシャの子どもや孫が集ま

って、みんなで手分けした1年分のローソクを1000本作るシーンです。

私にはこういうことは発想にもないので、かなりショックを受けました。しかし、お

そらくターシャにとっては、もっとも居心地が良い光なのでしょう。

かつて、ソローが家に出入りしていた影響を受けたのかも知れませんが、ターシャは

筋金入りの自然愛好家のようです。

それは、彼女の庭作りにも表れています。一度でもターシャの庭の映像を見たことが

ある人なら、分かると思いますが、よく手入れさたおよそ30万坪の敷地は、彼女の

好きな草花で埋め尽くされています。

この庭は、ターシャが30年以上もかけて作り上げてきたものです。そのために、彼

女は花の周りの“雑草”を1本1本丹念に抜いて花を守てきました。

しかし、ある時彼女は、こうした作業を止めてしまいます。その時の言葉に私は、自

然愛好家としてのターシャの真骨頂を感じました。

ターシャは次のように言います(ターシャの言葉そのままではなく、私の記憶にある

言葉です)

今まで、自分の育てた花をまもるために“雑草”を抜いてきました。しかし、

雑草の花もきれいでしょ。私は、もうこの庭を自然に返そうと思いました。

庭の草花をよく見ると背の高い“雑草”が、彼女が育ててきた草花に交じって勢いよく

育っており、花が咲いていました。

短い言葉の中に、彼女の自然に対する深い思いが込められていると感じました。

彼女にとって、自分が種を播き苗を植えて育てた草花も庭全体も、そこに生えている

のはまぎれもない、生きた“自然物”です。

しかし、それは、どこからか種が飛んできて自生した本物の自然の植物ではなく、人

間の手でそこに移植させられ、周囲のライバルである“雑草”を取り除いた完璧な“人工

物”だというのです。

こうして、今はもう、雑草が生え放題になっています。

“雑草”と言う言葉は、“余計な草”“あって欲しくない”と言う意味が込められています。

そこには、“差別”の意識があります。

考えてみれば、これは自然に対するずいぶん失礼な考え方です。“雑”かどうかは、人

間が勝手に決めたもので、自然界では全てが“真”で、“雑”なものなどありません。

“雑草”を他の花と比較するのではなく、自然に対する偏見を取り払い、素直に向き合

えば、全ての植物にはそれぞれの美しさがあることに気づき、感動できる、と言い

たいのでしょう。

自然を大切に考える環境保護主義のなかにも、何も手を付けないでそっとしておくべ

きだ、という考えと、ある程度人間が手を加えて“保護”する必要がある、という考え

があります。

ただ、どちらも重要な前提が抜けています。それは、人間がすでに元々の自然に手を

加えてしまっている場合、それがたとえ外見では“自然の森”に見えても、放置すれば

荒れてしまいます。その場合は、ずっと手を加え続ける必要があります。

ターシャは育てている植物の周りの草を抜き、肥料を与えて保護しています。こうし

て、人工物である庭を維持してきました。しかし、ある時、ついに、それを止めるこ

とを決意します。

おそらく、そのままにしておけば“雑草”が辺りを覆いつくしてしまうでしょう。なぜ

なら、自生している雑草は、その土地に合っている、その土地の生き物だからです。

しかし、他所から持ち込んだ草花は、その土地の土や気候や水はけ、日照に無理や

り合わせてゆかなければなりません。

こうしたことを見据えた上でターシャは、自分が丹精込めて作り上げた庭を “自然

に返す”言ったのだと思います。

ターシャは93才で亡くなるまでに80冊以上の本を出版し、ターシャの庭で過ご

しました。

ターシャはたくさんの名言を残しましたが、私がもっとも気にいっているものを一

つだけ書いておきます。

“人生は短いから、不幸なっている暇なんてないのよ”

時には落ち込むことがありますが、そんな時、この短いけれど励ましてくれる、い

わば、人生の応援歌です。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

コーギビルの村祭りの開始です まつりのおみやげ屋さん

ターシャ・デユーダー『コーギビルの村祭り』メディア・ファクトリー 『コーギビルの村祭り』より

お気に入りの花畑 後の木組みはアサガオを這わせるため 庭のハイブッシュブルーベリーを摘む 愛犬のコーギー メギーとともに

ターシャ・デューダー『ターシャの庭』より 『ターシャの庭』より