藤岡市立神流小学校で学校キャラバン実施

12月18日(水)標記神流小学校で、Y村和子、T越朗、U原一美、K渕秀子、S藤和男、I井規雄の6名の伝道師が参加して、3・4時限(総合的な学習の時間)、3年生74名を対象に学校キャラバンを実施しました。

本校3年生は市で推進する「高山社学」の一環としてすでに養蚕を経験しており、4年生になると「高山社跡」の見学が計画されているようです。そのような状況と学校の要望を踏まえ、今回も「キャラバン方針」を立て、共通理解をもって臨みました。

さて、当日は3年生3クラスをA班とB班の2班に分け、講話(2階図書室)と座繰り体験(隣の多目的室)をローテーションを組んで実施しました。座繰り器は2台使用し、1台はT越伝道師が県庁の世界遺産課より、I井伝道師が富岡の行政県税事務所より搬入しました。I井伝道師が校長室へあいさつに行っている間に参加された伝道師が資材を手際よく運び入れてくれ、予定通り設営・準備が進められました。

準備がほぼ整った段階で、伝道師同志朝のあいさつと本日の段取り等打ち合わせをして児童の来室を待ちました。定刻には先生に引率され、全員が多目的室に集合し児童と伝道師があいさつを交わし、伝道師は自己紹介をいたしました。子どもたちの顔はいきいきと輝き、今日の日を楽しみに待っていたかのような感じを受けました。きっと高山社学に基づいた指導や養蚕経験が児童のものとなり、身に付いているのだろうと思われました。その後はA班、B班に分かれ、いよいよキャラバンの実施です。

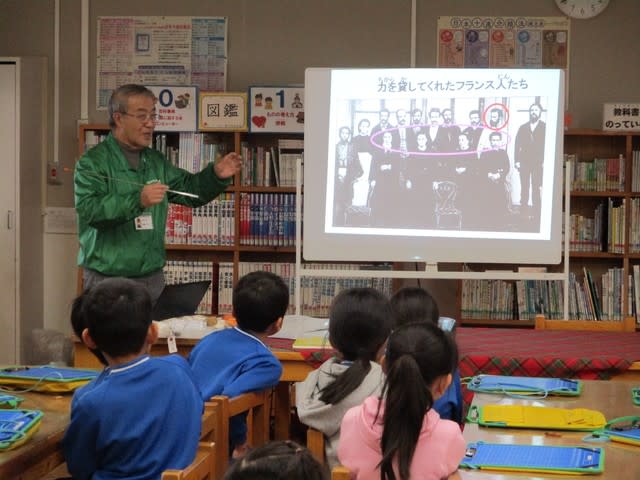

講話はT越伝道師が「お蚕さんから絹織物まで―群馬にある世界遺産が果たした役割」と題して自作のパワーポイントを使い、収集した資料を交えながら、楽しく解説してくれました。どうやったら3年生にわかりやすく解説できるのか、画像作りにT越伝道師のアイディアと温かい配慮が見られました。特に地域の「高山社跡」を強調しながら世界遺産の4資産について幅広い角度から解説され、児童も真剣そのもので講話に集中していました。最後は「みんなで世界の宝物を大切に守っていこう」と締めくくり、残った時間は児童を前に集め、自己が収集した絹製品を児童に見せたり触れさせたりして「絹」や「絹産業」について理解を深める配慮もありました(「ミニ博物館」として事前に長机に展示)。

座繰り体験では導入としてI井伝道師が群馬県では昭和の初期ころまで座繰り製糸が広く行われており、農家では特に女性が大きな役割を果たし、養蚕農家の必需品であったことや座繰り器が江戸時代後半に私たちの群馬県で発明され、「上州座繰り器」として全国に伝播したことを解説しました。そして上州座繰り器の構造やこれから体験してもらう糸の取り方(製糸)を概括的に解説しました。また繰糸には「煮繭」の段階が重要で、繭をしっかり煮るために「落し蓋」が使われることにも言及しました(現物を説明)。

Y村伝道師、S藤伝道師、K渕伝道師、U原伝道師が2組の座繰りに分かれ、子どもたちは待ちに待ったように各伝道師の話を聴きながら自分の順番が来るのを待っていました。子どもたちは二人一組になり、ハンドル操作と実子箒(ミゴボウキ)の扱い方を交互に体験してもらいました。それぞれの伝道師の熱心な指導でたちまち操作が上達していきました。また、併せて「蚕」「繭」「蛹」「生糸」等について子どもたちの関心を呼び、理解を深めてもらうよう適切な解説も加えてくれました。薄くなった繭を取り出し、繭糸や蛹を観察してもらいましたが、初めて手にしたようで、興味を持ち、新しい発見が得られたようでした。

子どもたちが一番の驚きを見せたのは、伝道師が繰糸鍋に浮かんだ繭の表面を実子箒でこすると実子箒に繭糸が絡みつき(索緒)、絡みついた糸口を手で引っ張って数本の繭糸を集めて一本にする作業(抄緒・集緒)で、「繭糸」と「生糸」の違いや「製糸」ということが自分の目を通してしっかり理解できたようでした。

最後に全員で取った糸枠の糸を担任の先生に切ってもらいましたが、児童は「わあきれい」と感激した様子で、その感触を確かめ合っていました。自分たちで丹精込めて養蚕をし、生産した繭だったので感慨深いものがあったのでしょう。

体験中児童からは「繭がいくつあると着物ができるのですか」「繭と蛹がほしい」など様々な質問や感想が述べられ、伝道師からは「よい質問ですね」と優しく対応されていました。

本日は短い時間でしたが、児童は真剣に、追及心を持って臨んでくれ、児童が躍動するキャラバンであったように思います。

終了時間5分前に全員が一堂に会し、本日の世界遺産の講話や座繰り体験を生かし、さらに高山社学の勉強を深めてくださいと結び、児童からは心のこもったお礼のあいさつをいただき、神流小学校を後にしました。

末筆になりましたが、校長先生、教頭先生、学年の先生方、また職員の皆様には大変お世話になりありがとうございました。

本日参加された伝道師の皆さんには一枚岩になって全力でキャラバンに当たってくれ、子どもたちも一生懸命取り組んでくれました。ありがとうございました。

(I井 規雄 記)