今回の旅は、岩手・青森両県がメインで、一部宮城と秋田が入る旅であった。

9月末から10月の初頭にかけて、紅葉前の観光客が多く訪れる合間にと旅立った。

我が家を6時前に出立、高速を乗り継ぎ、一路平泉に。

●厳美渓

栗駒山を源流とする磐井川沿いに、甌穴(おうけつ)などの特色ある岩が並ぶ渓谷美と、紅葉が見事な観光地として、国の天然記念物に指定されている。

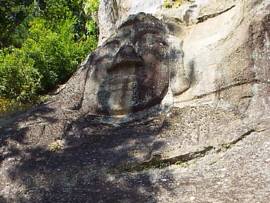

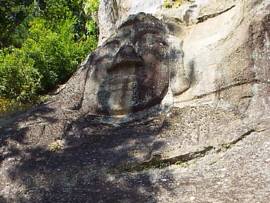

●西光寺・達谷窟毘沙門堂

●西光寺・達谷窟毘沙門堂

「平泉の世界文化遺産」の関連資産のひとつ。

801(延暦20)年(801年)、征夷大将軍・坂上田村麻呂が、蝦夷を討伐した記念として祀った窟(いわや)の毘沙門堂。

北上川の支流、太田川の谷を分岐する丘陵に、達谷西光寺があり、境内の西側に、東西約150メートルの岸壁があり、その下方の岩屋に窟毘沙門堂がある。

また、その西側壁面には、大日如来あるいは阿弥陀如来といわれる岩面大佛が刻まれている。

●平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園および考古学的遺産群

●平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園および考古学的遺産群

「平泉の世界文化遺産」は、2011(平成23)年に登録され、構成資産は、次の5施設である。

◆中尊寺

寺伝では、859(貞観元)年、円仁の開山とされるが、実質的な開基は、12世紀の初頭、藤原氏初代・清衡(きよひら)が多宝寺を建立したことが創建と見られる。

藤原氏三代ゆかりの寺として知られるが、平安時代の美術工芸、建築の粋を集めた金色堂は、「平泉の世界文化遺産」を代表する文化財だけあって、日曜日に参拝したこともあり、観光客が多かった。それも意外と若者が沢山参詣しているのには驚く。駐輪場の係員に話を聞くと、富岡の世界遺産に奪われて観光客が減っているという。やはり日本人は新しもん好きなのだろう。

幾つかの伽藍を参詣しながら金色堂に向かう。途中の本堂では小学校女生徒のコーラスが唱歌を歌っていた。

中尊寺は、高校2年の団体旅行で訪れて以来である。

◆観自在王院跡

◆観自在王院跡(かんじざいおういんあと)

藤原氏二代当主・基衡の妻が建設した、毛越寺に隣接している寺院跡。

南北に延びる寺域の北部に2つの阿弥陀堂があり、中央部に池があり、数少ない平安時代の庭園遺構として評価されている。

◆無量光院跡

◆無量光院跡(むりょうこういんあと)

藤原氏三代当主・秀衡が京都の平等院を模して建立した寺院であった。当時は平等院の規模をも上回るきらびやかな寺院であったが、度重なる火災で焼失し、今日では土塁や礎石が残るのみである。

敷地の西には金鶏山が位置していて、配置的に夕日が本堂の背後の金鶏山へと沈んでいくように庭園から見え、浄土思想を現わしていた。

近くには、藤原氏の政庁・平泉館(現在の柳之御所遺跡)があったされる。

◆毛越寺

◆毛越寺(もうつうじ)

夕方の毛越寺で、観光客は幾人もおらず、静かな庭園であった。受付の女性とこのことを話すと、認識としては差があることは承知していて、特に若者は平泉の世界遺産=中尊寺金色堂と思っているようだと話していた。

1泊目はこの近くに宿をとる。建物は古かったが、値段の割に料理が最高で、突立てのあんころ餅、具だくさんのお吸いものがどんぶりほどの器で出たり、牛肉は当然、エビやウナギの蒲焼までがテーブルをにぎわせた。メロンとグレープフルーツのデザートも当然。おかげで友人が持ってきたブドウを食べることができなかった。

◆金鶏山(きんけいさん)

2日目の最初は、すぐ近くの金鶏山に向かう。

中尊寺と毛越寺のほぼ中間に位置する都市平泉の空間設計の基準となった信仰の山という。藤原氏三代秀衡が、無量光院の西側に一晩で築かせたという伝説が残る。

山頂に雄雌の金の鶏を埋めたことにちなにで呼ばれたと伝わる。しかし、発掘では金の鶏は見つからず、カメや壺が沢山発見されたという。この山は、お経を埋めた経塚山だったようである。

金鶏山登山道入口に千手堂と、義経妻子の墓である五輪塔が建てられている。

義経は頼朝の命を受けた藤原泰衡に襲撃され、自らの手で22歳の正室・郷御前と4歳の女の子を殺害したのち自害したと伝わる。

金鶏山は、100m足らずの標高で、登山道入口付近には栗の木が多く植えられており、少々粒が小さい実が沢山落ちていた。

途中で熊よけのベルを鳴らしながら下りてくる、地元の年輩者に出会う。本当に熊が出るのか尋ねると、「昨年は出なかったね。」と返ってきた。前日も近くの道で東北自然歩道「新奥の細道」について地元の方に尋ねると、今は熊が出る可能性もあるので閉鎖しているという物騒な話も聞いていた。

●東日本大震災被災地を進む

◆黄金色の畑の中を海岸線へ

●東日本大震災被災地を進む

◆黄金色の畑の中を海岸線へ

平泉をあとに、海寄りへ進む。「絆―ふるさとはまけない!」の看板が読める。

◆奇跡の一本松

◆奇跡の一本松(陸前高田)

大津波に被災したユースホステルをバックに一本松がたっていた。

時刻は、丁度夕刻の5時。スピーカーから時報を教える音楽が流れた。

「ふるさと」である。

憎い演出に思わず目頭が熱くなり、一本松に向かい黙とうをする。

◆土地のかさ上げ

◆土地のかさ上げ

住いを流された場所に再び住むのであろう。地面をかさ上げしている工事を至るところで目にする。典型的なのは陸前高田の町である。長いベルトコンベアが四方に上空を走っている。

これから、土を固めて安定させるのだから、この上に家が建つのは何時なのだろう。

◆被災

◆被災

5階建の建物が4階まで被害にあっている。基礎だけ残っている住居跡もたくさん見かける。

国道45号線を北上すると、津波が押し寄せた位置の標識を至るところで見かける。こんな高いところまで来たなんてと、改めて大津波の恐ろしさを知る。

写真は撮れなかったのであるが、被災した店舗をそのままにして、その2階で営業をしている理髪店を見かけた。そこも高い場所だった。

◆復興の土音

◆復興の土音

宮城県気仙沼、陸前高田へ進み、2日目の宿は、越前高田。

津波で宿は流され、2年間仮設住宅で生活し、昨年新しく今の場所に旅館を再建したという。以前は湾の延長線上にあり、大津波をもろにかぶったと想像する。陸前高田市の旅館では、最初の再建で、そのあとが続かないという。資金という壁に阻まれているのか。

3日目は大船渡、石巻、宮古と東日本大震災の被災地の町を、早く復興して欲しいと願いながら車を進める。

●リアス式海岸を北上

●リアス式海岸を北上

小学校の社会科の授業で、連続して鋸の歯のようにギザギザに連なっているような地形を「リアス式海岸」というと習ったギザギザの断崖。今は「リアス海岸」と教えているようだ。

3日目は、その海岸の幾つかを回りながら、北上した。台風17号の影響で荒波がたち、写真を撮るにはもってこいのシチュエーションであった。

◆巨釜・半造

◆碁石岬・穴通磯

◆碁石岬・穴通磯

◆浄土ヶ浜・青の洞門

◆浄土ヶ浜・青の洞門

◆北山崎・黒崎

◆北山崎・黒崎

4日目の早朝、ここ北山崎を訪れた。前日は北山崎より少々北に上がった黒崎の国民宿舎に泊まる。

村営と公営の宿だけあって、復興に携わっている土木工事関係者が観光客の数倍宿泊していた。1年間仕事をして一旦帰り再び来たのだが、人手が足らないため、人数を増やしてまた戻ってくるという職人に出会った。

北山崎は、冷害の原因ともなる、冷たく湿った北東風または東風(こち)である「やませ」が吹き付ける場所としても有名である。

東北人は働き者なのか、早い時間から観光客相手の店が開いている。軽の車で野宿をしていた一人旅の男性も見かけた。

この高さ200mの大海食が連なる崖の景色が、JTBの「自然資源・海岸の部」で唯一、「特A」に格付けられているという。

●八甲田山

八甲田山といえば、明治の陸軍雪中行軍遭難事故である。ロープウェイ山頂駅にも映画撮影時の写真が展示されている。

日清戦争で冬季寒冷地での戦いに苦戦した日本陸軍は、さらなる厳寒地での戦いとなる対ロシア戦を想定し、冬季軍事訓練を準備していた。その冬季訓練を八甲田山中で行い、参加者210名中199名が死亡する遭難事故である。それは、ロシア戦争勃発2年前のことだった。

新田次郎の原作を映画化する撮影も、ここで行われたのだが、過酷なロケだったと、当時売れない時代の大竹まことさんが、撮影の模様をEテレのある番組で話されていた。過酷さは半端ではなく、俳優や助監督までが逃げ出したという。撮影を待つまでのエキストラ人は、雪に穴を掘って暖を執り、自分の身は守ったという。主演、北大路欣也さんの「天は我々を見放した」の台詞は、あまりにも有名で当時の流行語にもなった。

山頂で埼玉県の深谷から来たという御夫婦に出会った。おふたりは、日本海を走って、津軽半島から南下して来たという。我々は、太平洋側を通って北上して八甲田に来た。面白い巡り合わせだと思った。宿を決めない旅だという。それに比較して、5泊全て宿を予約して旅する我々。

その4日目の宿泊は、十和田湖畔。温泉宿は15軒ほど点在するという。

泊まった宿は、料金の割には予想外に大きなホテルで、部屋も格子戸を構え、ほかの部屋より高級な感じ。バス・トイレ付の12畳。予約は電話でカニ+牛肉の部屋はおまかせコースとしていた。旅館に露天風呂があったことで宿を決めたのである。浴室入口には、2階から地下1階まで流れ落ちる豪快な人工滝もあった

●奥入瀬渓流

今回の目玉のひとつ。

十和田八幡平国立公園に属し、十和田湖から流れを発する奥入瀬川の14kmの渓流である。

当初、電動自転車を借りて渓流を回る予定であったが、前日八甲田山から湖畔の宿に向かう際にこの渓流沿いを車で走ってみると、狭いものの駐車スペースが、たくさん点在していることが分かった。その上、紅葉時期には早いので通行する車両も少ないので、車移動でも十分可能なことがわかった。

そこで、8時過ぎに宿を起ち、流れに沿ってコースの中間の石ヶ戸までの渓流を堪能した。この道は、滝も多く存在し、「瀑布街道」とも呼ばれている。

●十和田湖

●十和田湖

青森県と秋田県にまたがる湖で、十和田八幡平国立公園内に位置した、十和田火山の噴火で形成された二重カルデラ湖と言われている。大きさとしては国内12番目。

◆十和田神社

◆十和田神社

恐山と並び東北二大霊場と言われる。湖畔の乙女の像の奥に神社は祀られている。

祭神は日本武尊であるが、明治の神仏分離までは東北地方に色濃く残る水神信仰の象徴であったと言われており、奥の院には青龍大権現が祀られている。

また、神社から山中奥には占場であり、吉凶を占う場として信仰を集めている。現在は占場へ下る梯子が通行禁止となっている。それでなくとも参拝した時は、うす暗い時刻であったので本殿までとした。

拝殿は、細かな彫刻が施され、重厚で、かつ荘厳さを感じる。

◆乙女の像

◆乙女の像

十和田湖を世に出した功労者3人を讃える目的で像を建立したという。「智恵子抄」で知られる高村光太郎、1953(昭和28)年の作品である。

今や十和田湖のシンボルとなっているが、像を見ると現在の女性と比べて、ウェストが太くてごっつい感じがする。当時の女性の体型なのだろう。

●

●八幡平

5日目の宿は、平泉の入口である東北自動車道の一関インター近くのホテルに予約していた。予定は全て終えたが、ホテルに向かうには時間が早いので、計画から外した八幡平に向かった。

向かって追加したことが正解であり、きれいな紅葉がみられた。

深田久弥の日本百名山に挙げられている山であるが、地形がゆるやかで、沼や湿原が多い。

伝説によると、奥州蝦夷征伐に訪れた坂上田村麻呂が、山賊の残党を追う途中に八幡平にたどり着き、その極楽浄土のような景色に感激した。そこで、戦の神である八幡神宮を奉り戦勝を祈願。残党を討伐後に再び訪れ、戦勝の報告を行うとともに、この地を「八幡平」と名付けたとされる。が、これは史実ではないようだ。

八幡平を堪能して、高速に入る。5泊の宿は一関である。宿に入るには時間は早い。それでは1日短縮し一路帰途にと、740キロをばく走する。

今回の東北旅行、遡ると4年前の山形の旅で、越境して岩手まで足を延ばす計画をしたが、その時は一寸時間がかかりすぎということで、岩手は翌年に持ち越したのである。

だが、翌年不幸な地震が発生。それからのびのびとなってしまった。計画を膨らませ、やっと実現した東北旅行は、連日向天気の走行2千キロの旅であった。

昨年の瀬戸内の旅同様、「運転手は君だ」で、助手席に座っていれば目的地に着いてしまうドライブであった。

頼もしい50年来の友である。感謝、感謝。

赤い十文字草とコケモモ。4日目、八甲田山に向かう途中に買い求めた。赤い十文字草は珍しい。車の旅ならでのおみやげ。