地元のコミスクで、横浜港見学の募集があったので、参加した。

横浜港見学は横浜港振興協会が青少年への海洋、海事思想の普及と、市民の港湾への理解を深めることを目的に市内の小学生と市民を対象に募集・開催している。

今回の見学はマリンシャトルに乗船して横浜港内を、そしてマイクロバスに乗車して港の施設を見学する2コースセットである。

横浜港は1859年、ペリーの来航によって開港したひとつで、249の岸壁と10のふ頭施設から形成している。

先ずは、マリンシャトルクルージングである。

13時30分、山下公園の岸壁を離れ、一時間のクルージングが始まった。一路横浜航路を進む。

正面に、全長860メートル、海面からの高さ55メートル、工費800億円の横浜ベイブリッジが現れる。クインエリザベス号の53メートルを上回る高さに決めたが、現在では60メートルを超える船も現れ、ベイブリッジをくぐれぬ船も出てきている。右手は山下ふ頭。

船は横浜ベイブリッジをくぐり、直進する。

右手は、本牧ふ頭。別名赤いキリンと言われるガントリークレーンが立ち並ぶ。その先には横浜港のシンボルタワーが白い姿を現している。

左手はこの後バスで訪れる大黒埠頭である。白とブルーの動く駐車場・パナマ船籍の自動車専用船が停泊している。乗用車3,000台が積めるという。

大黒ふ頭の沖合に進む。右手彼方が浦賀水道、正面が房総半島である。部分的に雨に煙っている。

開けた海原に船が数隻停泊している。ここは、検疫錨地(びょうち・停泊場)で、伝染病の有無(検疫所)、密輸品(税関)、密入国者(入国管理局)の調査、検査を受けた後、入港する。

ここから左に旋回し、鶴見航路を進む。

右手は川崎市の扇島。日本鋼管と川崎製鉄の統合会社である、JFE(東日本製鉄所)の建物が建ち並ぶ。

横浜ベイブリッジと並び、横浜を代表する橋の鶴見つばさ橋の下を通る。 全長1,020メートル。一面吊りの斜張橋としては世界最大規模で、大黒ふ頭と扇島を結んでいる。

高さ200メートルの ツインタワーが右手に見える。東京電力横浜火力発電所である。ここでは、横浜市民が一日に消費する電力が生産出来ると言われている。

その先には、「横浜さとうのふるさと」と書かれた建物が見える。太平洋製糖である。江戸時代、砂糖が初めてつくられたのも、白い砂糖を初めて輸入したのも横浜であると言うことで、砂糖のふるさとと言うそうだ。

赤灯台が見える。本来は ツインで、白灯台があったのだが、船舶事故で破損し、陸にあがっているそうだ。

船はゆっくりと航行し、みなとみらい21地区にさしかかる。ランドマークタワー、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル、国際平和会議場、コスモワールド、レンガ倉庫などが建ち並ぶ。そしてクルージング最後は、大桟橋ふ頭である。

一時間のクルージングは終わりとなった。次はマイクロバスで大黒ふ頭に移動する。気温が高かい日であったので、車内のクーラーが心地よい。

途中、たくさんのはしけが停泊する景色に出会う。平ボデイの自力走行では航行できずタグボートのよって航行する船で、昭和40年代には2,000隻が航行していたという。それが現代では10分の1の200隻の登録となっている。私たちが小学校で歌った「みなと」の歌詞のなかの『はしけ(端艇)の通いにぎやかに 寄せ来る波も黄金なり』も遠い昔となった。

その先はYCC。日本で最初のヨットクラブと言うことだ。現在は係留施設が金沢区に移動している。

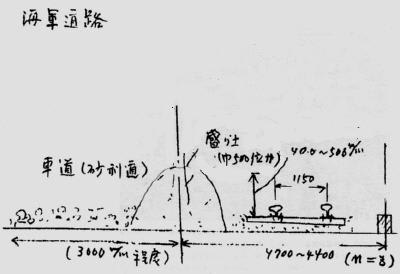

この先、大黒ふ頭へはベイブリッジの二段になる下層部の国道357号線である一般道を通っていく。この国道は地元業者の強い要望で橋の完成後16年経過して、ようやく完成した道である。

大黒ふ頭に降りる。ここは、地下鉄工事の土などによって全て埋め立てた土地である。 深さ60~70メートルの杭を打ち込んでいるが、完成直後は年間10センチメートルほど、現在も数ミリは沈下しているという。

ここの取扱品目は、車、鉄鉱石で、車の量は名古屋、三河に次いで全国3位。メーカーは 三菱・いすゞ・日産ディーゼル・富士重工である。それと中古車の輸出量はナンバーワンである。 輸出先は、東南アジア、中近東、アフリカである。

その先正面に、スカイウォークの施設が見える。 平成元年から12年間営業 していたが、赤字のため現在閉鎖している。

海沿いにはガントリークレーン(大型クレーン)がみえる。横浜港には46機が立つ。1機10億円と言うからすごい金額である。しかしこの大型クレーンは 公共性が高いので七~八割ほど国の補助があるのだと。 自治体が整備して貸し出すのだが、全国で62港大型クレーンが設備化されているが不要な港が多く全国的に無駄をばらまいているとガイドの方が話していた。

Y―CC横浜港流通センターに向かう。 平成4年横浜市が主体となって設立、 輸入貨物の流通確保を目的として、 事務所棟と物流棟がある。5階建ての建物にはループ式ランプウエイ設備されて、各階にトレーラーで移動できる。屋上はコンテナートラックの駐車場になっている。

横浜港のコンテナの取り扱いは昭和60年代から平成初期にかけては世界のベスト一10に入っていたが、現在は港湾行政の問題で、東京港28位、横浜市42~3位まで落ちている。

次に本牧ふ頭のシンボルタワーに向かう。このタワーは出入港の信号と展望施設を兼ねた施設で、48メートルの高さである。上階からの天候が良くなったので眺めが大変良かった。

ここから発する信号は、O(アウト)=出るだけ、I(イン)=入るだけ、X(エックス)=入出共不可となっている。

これですべての見学は終了。海釣り公園の脇を通って横浜駅東口に向かう。到着は予定通りの16時30分。

お疲れさまでした。

訪れた日:2016.8.3