栽培植物の起源と伝播 No2

“ヒョウタン”は、人類最古の栽培植物のひとつであるという。

何故かといえば、果肉は果実として食用になり、乾燥させると容器・楽器として使われ、水を蓄える容器として欠かせない。日常的にも、長旅をする旅人にとってもこの上ない重宝な植物だ。また、乾燥した種子は生命力が強く海水に長時間さらされても容易に発芽するのでヒョウタン自体が長旅可能な植物なのだ。

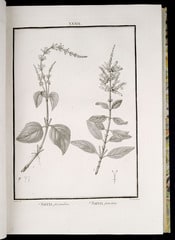

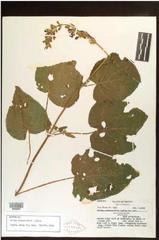

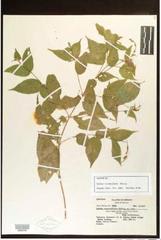

(出典)アメリカ農務省USDA

原産地は南アフリカといわれ、いくつかの品種の中で世界に広がっていった種は、学名でLagenaria siceraria(ラゲナリア・シセラニア)という品種であり、1万年前にはアジアおよびアメリカ大陸にたどり着いていて、アジアとアメリカ大陸で人間の手で栽培植物化された。というのが定説として認められているようだ。

さて、どうしてアメリカ大陸まで伝播したのだろうかという疑問に対しては、二つの解がある。一つ目は、南アフリカで誕生した人類の祖先の大移動とともに世界に広がったという説と、二番目には、海を渡ったという説である。

ヒョウタンとともにモンゴロイドが現在のベーリング海峡を渡ったと考えられるのは、氷河期で陸続きになった時であり、今から2万5千年~1万5千年前、1万2千年~1万年前の2回がチャンスとなる。

マンモスを追いかけてベーリング海峡を渡ったモンゴロイドが、アメリカ大陸を南下しつつ“ヒョウタン”の種子をメキシコに持ち込んだのだろうか?

ヒョウタンを栽培した記録をさかのぼると、メキシコとペルーで栽培されたのが紀元前6000年、フロリダで紀元前5300年、エジプトで紀元前3400年、ザンビアで紀元前2000年から栽培されていることが確認されているので、ヒョウタンの原産地であるアフリカよりもアメリカ大陸で人間の手により栽培されたのが早いということになる。

モンゴロイドがベーリング海峡を渡りヒョウタンの種をアメリカ大陸に持ち込んだという説は、以上のような時間軸から見てもありえそうだ。

難点は、熱帯から亜熱帯の植物であるヒョウタンが、寒冷地で栽培されないまま数千年もの間種子のままでベーリング海峡を超えメキシコまで持っていくことが可能だろうかということだ。

モンゴロイドがヒョウタンの種をアメリカ大陸に持ち込んだという説は納得性にかけるようだ。

ということは、1万年前にアメリカ大陸に着いたヒョウタンは、アフリカ原産のヒョウタンが大洪水か何かで海に流れ込み、大西洋に無数にプカプカ浮かびアメリカ大陸に流れ着いたという説のほうが説明力がありそうだ。

そしてそのヒョウタンの有用性に気づいたメキシコ、ペルーに住んでいたネイティブが自生していたヒョウタンを採取して使うだけでなく栽培するようになった。

という説が説得力がありそうだ。

最近の科学では遺伝子(DNA)分析から関係性を見ることが出来る。

ヒョウタンの原産地はアフリカ南部であることは変わらないが、1万年前にアジアとアメリカ大陸に伝播したヒョウタンの遺伝子を見ると、アメリカ大陸のヒョウタンはアジアのヒョウタンに近いという。

ということは、アフリカ原産のヒョウタンが大西洋を漂流してアメリカ大陸に流れ着いたという説得力ある説は根底から崩れることになり、アジアで栽培されたヒョウタンが何らかの手段でアメリカにわたったか、或いは、その逆にアメリカで栽培されたヒョウタンがアジアにもたらされたかのどちらかとなる。

余談となるが、南太平洋の島々ポリネシアにもヒョウタンが1千年前に伝播しているが、これはカヌーに乗った海のモンゴロイドの子孫がペルーにたどり着き、サツマイモとヒョウタンを持ち帰ったという説がある。

※(サツマイモに関しては、「ときめきの植物雑学、その7.サツマイモの伝播③、④」を参照)

この説は、アメリカ大陸に近い東側のポリネシアの島々にはヒョウタンが導入されたが、アジアに近い西ポリネシアにはないというのが根拠となり、アジアからの伝播ではなくアメリカ大陸からの伝播だといわれている。

コロンブス以前にアメリカ大陸はポリネシアとつながっていたという説は、歴史に新しい光を当てるので喜ばしいことだ。

しかし、絵物語は科学で覆され夢となるが、この例も夢となるのだろうか?

日本にも1万年前の縄文時代には伝播していたという。

福井県若狭町三方湖に入り込んだ丘陵の南側斜面で三軒分の竪穴住居跡(鳥浜貝塚:とりはまかいづか)が発見され、1962年から発掘調査がされてきた。ここには、縄文時代草創期から前期というから今から約12,000~5,000年前の集落遺跡があり、湖に投げ込まれたゴミ捨て場から栽培植物が発掘された。

縄文時代に農耕がされていたか否かはまだ論争中だが、5000年前の層からは栽培植物であるアズキ、エゴマ、ウリ、ヒョウタン、ゴボウが、8000年前の層からはヒョウタンが出土している。

このヒョウタンは、1万年前に対馬海流に乗って若狭湾に流れ着いたのか、縄文人が南方或いは朝鮮半島からもたらしたのか決着がついていない。

しかし、鳥浜貝塚のヒョウタンの事例は、海外の文献にも出るほど時代推定の確度が高く、伝播のシナリオ作りに寄与しているようだ。

ということは、アメリカ大陸よりもちょっと早いか、或いは、世界的に同時期に人間の手でヒョウタンの栽培が始った可能性がある。ヒョウタンは、多少の時間差はあるがその当時の世界の人類に共通して受け入れられグローバル化した最初の栽培植物なのかもわからない。

「無病息災」という語もひょうたん“六つで無病=六瓢(ムビョウ)”というように縁起の良い植物であり、お隣韓国では、今人気の“マッコリ”を瓢箪を縦に割ったものを柄杓として使い酒を汲むのが慣わしという。

きっと、ヒョウタンは世界でこのような生活文化が無数にあるのだろう。

最後に、ヒョウタンの仲間ウリ科の代表を紹介すると、スイカ、メロン、カボチャ、キュウリなどであり、夏場に欠かせない果菜だ。果物だが野菜という扱いがされるので果菜というそうだ。

“ヒョウタン”は、人類最古の栽培植物のひとつであるという。

何故かといえば、果肉は果実として食用になり、乾燥させると容器・楽器として使われ、水を蓄える容器として欠かせない。日常的にも、長旅をする旅人にとってもこの上ない重宝な植物だ。また、乾燥した種子は生命力が強く海水に長時間さらされても容易に発芽するのでヒョウタン自体が長旅可能な植物なのだ。

(出典)アメリカ農務省USDA

原産地は南アフリカといわれ、いくつかの品種の中で世界に広がっていった種は、学名でLagenaria siceraria(ラゲナリア・シセラニア)という品種であり、1万年前にはアジアおよびアメリカ大陸にたどり着いていて、アジアとアメリカ大陸で人間の手で栽培植物化された。というのが定説として認められているようだ。

さて、どうしてアメリカ大陸まで伝播したのだろうかという疑問に対しては、二つの解がある。一つ目は、南アフリカで誕生した人類の祖先の大移動とともに世界に広がったという説と、二番目には、海を渡ったという説である。

ヒョウタンとともにモンゴロイドが現在のベーリング海峡を渡ったと考えられるのは、氷河期で陸続きになった時であり、今から2万5千年~1万5千年前、1万2千年~1万年前の2回がチャンスとなる。

マンモスを追いかけてベーリング海峡を渡ったモンゴロイドが、アメリカ大陸を南下しつつ“ヒョウタン”の種子をメキシコに持ち込んだのだろうか?

ヒョウタンを栽培した記録をさかのぼると、メキシコとペルーで栽培されたのが紀元前6000年、フロリダで紀元前5300年、エジプトで紀元前3400年、ザンビアで紀元前2000年から栽培されていることが確認されているので、ヒョウタンの原産地であるアフリカよりもアメリカ大陸で人間の手により栽培されたのが早いということになる。

モンゴロイドがベーリング海峡を渡りヒョウタンの種をアメリカ大陸に持ち込んだという説は、以上のような時間軸から見てもありえそうだ。

難点は、熱帯から亜熱帯の植物であるヒョウタンが、寒冷地で栽培されないまま数千年もの間種子のままでベーリング海峡を超えメキシコまで持っていくことが可能だろうかということだ。

モンゴロイドがヒョウタンの種をアメリカ大陸に持ち込んだという説は納得性にかけるようだ。

ということは、1万年前にアメリカ大陸に着いたヒョウタンは、アフリカ原産のヒョウタンが大洪水か何かで海に流れ込み、大西洋に無数にプカプカ浮かびアメリカ大陸に流れ着いたという説のほうが説明力がありそうだ。

そしてそのヒョウタンの有用性に気づいたメキシコ、ペルーに住んでいたネイティブが自生していたヒョウタンを採取して使うだけでなく栽培するようになった。

という説が説得力がありそうだ。

最近の科学では遺伝子(DNA)分析から関係性を見ることが出来る。

ヒョウタンの原産地はアフリカ南部であることは変わらないが、1万年前にアジアとアメリカ大陸に伝播したヒョウタンの遺伝子を見ると、アメリカ大陸のヒョウタンはアジアのヒョウタンに近いという。

ということは、アフリカ原産のヒョウタンが大西洋を漂流してアメリカ大陸に流れ着いたという説得力ある説は根底から崩れることになり、アジアで栽培されたヒョウタンが何らかの手段でアメリカにわたったか、或いは、その逆にアメリカで栽培されたヒョウタンがアジアにもたらされたかのどちらかとなる。

余談となるが、南太平洋の島々ポリネシアにもヒョウタンが1千年前に伝播しているが、これはカヌーに乗った海のモンゴロイドの子孫がペルーにたどり着き、サツマイモとヒョウタンを持ち帰ったという説がある。

※(サツマイモに関しては、「ときめきの植物雑学、その7.サツマイモの伝播③、④」を参照)

この説は、アメリカ大陸に近い東側のポリネシアの島々にはヒョウタンが導入されたが、アジアに近い西ポリネシアにはないというのが根拠となり、アジアからの伝播ではなくアメリカ大陸からの伝播だといわれている。

コロンブス以前にアメリカ大陸はポリネシアとつながっていたという説は、歴史に新しい光を当てるので喜ばしいことだ。

しかし、絵物語は科学で覆され夢となるが、この例も夢となるのだろうか?

日本にも1万年前の縄文時代には伝播していたという。

福井県若狭町三方湖に入り込んだ丘陵の南側斜面で三軒分の竪穴住居跡(鳥浜貝塚:とりはまかいづか)が発見され、1962年から発掘調査がされてきた。ここには、縄文時代草創期から前期というから今から約12,000~5,000年前の集落遺跡があり、湖に投げ込まれたゴミ捨て場から栽培植物が発掘された。

縄文時代に農耕がされていたか否かはまだ論争中だが、5000年前の層からは栽培植物であるアズキ、エゴマ、ウリ、ヒョウタン、ゴボウが、8000年前の層からはヒョウタンが出土している。

このヒョウタンは、1万年前に対馬海流に乗って若狭湾に流れ着いたのか、縄文人が南方或いは朝鮮半島からもたらしたのか決着がついていない。

しかし、鳥浜貝塚のヒョウタンの事例は、海外の文献にも出るほど時代推定の確度が高く、伝播のシナリオ作りに寄与しているようだ。

ということは、アメリカ大陸よりもちょっと早いか、或いは、世界的に同時期に人間の手でヒョウタンの栽培が始った可能性がある。ヒョウタンは、多少の時間差はあるがその当時の世界の人類に共通して受け入れられグローバル化した最初の栽培植物なのかもわからない。

「無病息災」という語もひょうたん“六つで無病=六瓢(ムビョウ)”というように縁起の良い植物であり、お隣韓国では、今人気の“マッコリ”を瓢箪を縦に割ったものを柄杓として使い酒を汲むのが慣わしという。

きっと、ヒョウタンは世界でこのような生活文化が無数にあるのだろう。

最後に、ヒョウタンの仲間ウリ科の代表を紹介すると、スイカ、メロン、カボチャ、キュウリなどであり、夏場に欠かせない果菜だ。果物だが野菜という扱いがされるので果菜というそうだ。