植物、或いは、花との出会いは不思議なものがある。

特に意図していない時の出会いは振り返ってみると何かの意思が働いているのかもわからないと思える時がある。

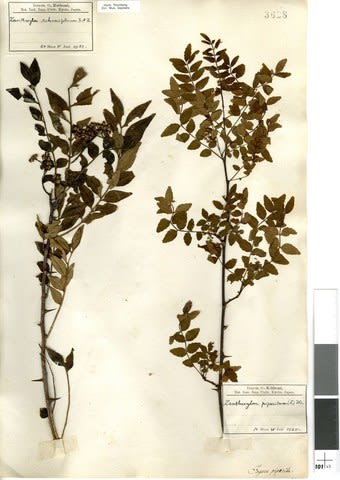

(写真)ホソバヒイラギナンテン

この常緑小灌木は、ヒイラギナンテンと似ていて葉が細いので「ホソバヒイラギナンテン」と名付けられたが、

その元となるヒイラギナンテンは、遠くから見るとナンテンに似た葉と果実の付き方をしているが、葉の縁にヒイラギのような棘(トゲ)があるので「ヒイラギナンテン(Berberis japonica)」と名付けられたという。

こんなややっこしい説明関係にあるが「ホソバヒイラギナンテン」 「ヒイラギナンテン」 「ナンテン」とも中国が原産地で、

<ナンテンについて>

日本への渡来は「ナンテン」が最も早く、鎌倉時代の公家、藤原定家の日記である明月記の1230年6月20日にナンテンのことが書かれている。

庭木・薬用として我が国に入ってきており、葉に猛毒のシアン化水素が微量含まれるのでお赤飯・弁当等の飾り・防腐剤として今でも使用されている。

このナンテンをヨーロッパに紹介したのは、1690年から2年間オランダ商館付き医者として長崎・出島に滞在したケンペル(Engelbert Kämpfer, 1651‐1716)で、1712年に『廻国奇観』(かいこくきかん)でナンテンをヨーロッパへ初めて紹介した。

学名は、長崎出島のオランダ商館付き医師として1775年に赴任したツンベルク(Thunberg 1743‐1828)によって1781年にNandina domestica Thunb.と命名された。

<ヒイラギナンテンについて>

一方、「ヒイラギナンテン」は、徳川綱吉時代の天和・貞享年間(1681‐1687)頃には渡来していた。

これは、現在の駒込にあたる染井の植木屋伊藤伊兵衛三之丞・政武父子が執筆した『地錦抄』付録にヒイラギナンテンが記載されている。

しかも命名者はツンベルクであり、1784年発表の『Flora Japonica』でIlex japonicaと命名したが、

1816年にブラウン(Robert Brown 1773-1858)によってBerberis japonica (Thunb.) R. Br.(1816)と修正された。

種小名にjaponica(日本)が入っているが、ツンベルクが命名した種小名を直すところまではいかなかったのだろう。

本命の「ホソバヒイラギナンテン」については後述するが、明治時代初め頃に渡来したと言われている。しかし根拠は確認できなかった。

長崎出島の三賢人の二人がかかわり、ホソバヒイラギナンテンも植物が重要であった時代の発見の物語がきっとあるのだろう!

ホソバヒイラギナンテンとの出会い

大学を出て社会人となったスタート地点が私の場合は神田錦町だった。

今ではそこに大正時代の建築物を保存する意味で本社社屋の外観レリーフが新しい建物に張り付けられて残されている。

だからか、街の変わり具合を見るためについでがあると神田神保町の古本屋街、錦町を歩いてみたくなる。

コロナウイルスが騒がれ始めたとある日

神田錦町からお茶の水駅に向かうのだが、ちょっと遠回りして神田駿河台のグルメ小路を歩いてみた。

ここには 和食の「面(おもて)」 、フランス料理の「土桜(におう)」、牛タン焼の「牡舌亭(ぼたんてい)」という味だけでなくネーミングにも凝った三姉妹店があり、健在かどうかを見ておきたかった。

小川町から駿河台に向かう最初の店が「牡舌亭(ぼたんてい)」だったがそのスペースは空き店舗となっていた。

おや!潰れたかな!!コロナの影響がすでに出たか??

他の姉妹店は?

「面(おもて)」、「土桜(におう)」、 あったあった。

と安心したその先に、何と「牡舌亭(ぼたんてい)」があり、三店そろい踏みとなっていて、願った配置フォーメーションが出来上がっていた。

よしよし、夜の外出がOKになったら来てみよう!

ということで、懐かしい店の探索を終了し、御茶ノ水駅に向かう。

ふと路傍の植木で気になるものがあった。

それが、 ホソバヒイラギナンテンだった。

(写真)ホソバヒイラギナンテン全体

最初に気になったのは、

街路樹は、車、人の通行の邪魔にならない規律正しいものが多い中で、正反対の自由奔放に伸びている雑然とした樹木をよくぞ植えたな!

という常識破りと青い実の印象が強かった。

(写真)植物紹介ボード

次に気になった点は、

近くにあった樹木の紹介ボードで、和名:ホソバヒイラギナンテン、学名:Mahonia fortuneiと知り、種小名にフォーチュンが入っていたので調べる欲求が刺激された。

ロバート・フォーチュン(Robert Fortune、1812-1880)といえば、紅茶と緑茶は同じ茶の木の葉から作られていることを見つけ出し、中国が国外持ち出し禁止をしていた茶の木をインドに持ち出し紅茶生産の道筋を作ったことで著名な英国のプラントハンターで、

しかも鎖国政策を取っていた中国、日本両国の開国に立ち会った数少ない西欧人でもあり、路傍で餓死・凍死することなく印税収入で余生を送った稀有なプラントハンターでもあった。

(写真)ロバート・フォーチュン(Robert Fortune)

(出典)Kew Gardens

ホソバヒイラギナンテンの発見者は!

アヘン戦争で敗れた中国・清王朝が英国と南京条約を結び、香港の割譲、広東など5港の開港をした1842年に、フォーチュン30歳の時、ロンドン王立園芸協会から清国に派遣され、1843年2月26日に英国を出発し7月に香港に到着した。

この時のミッションは、青い花の牡丹、バラ、ツツジ、お茶の木、ミカン、皇帝の庭にある桃など、英国未知の植物を採取し健全な状態で持ってくるよう数多くの植物名が書かれたリストを渡された。

フォーチュンは3年間滞在し1846年5月に帰国したがこの間にキク・ユリ・ラン等東洋の代表的な観葉植物を当時の最先端道具ウオードの箱(Nathaniel Bagshaw Ward (1791–1868)が開発した植物輸送のガラスケースの箱)で乾燥させた標本ではなく生きたままの植物を英国に送った。

当時の中国は開国したとはいえ、鎖国日本同様に外国人が自由にどこへでも旅をして歩けることは禁止されていた。また、治安が悪く旅は危険そのものだった。

フォーチュンは、北京語を覚え、頭を剃り中国服を着て、遠方から来た片言しか話せない現地人になり済まし、英国のほとんどの人が知らない中国の今を調査し、主目的のプラントハンターの仕事を3年間行った。

ホソバヒイラギナンテンは、やはりフォーチュンが上海の南方に位置する浙江省(せっこうしょう)で1846年に発見・採取し、ロンドンに送っていた。

命名したのは、バンクス卿の秘書から出発しロンドン大学・ケンブリッジ大学の植物学教授になったリンドレイ (John Lindley1799~1865)で、ロンドン王立園芸協会の情報誌でベルベリス フォーテュネイ(Berberis fortunei Lindl.(1846)と命名し発表した。

(写真)ホソバヒイラギナンテン

ホソバヒイラギナンテン

・ホソバヒイラギナンテン(細葉柊南天)は、メギ科メギ属の常緑低木。樹皮を煎じて洗眼薬にしたことから「目木(めぎ)」の名前になった。

・学名は、ベルベリス フォーテュネイ(Berberis fortunei Lindl.(1846))。1846年に英国、ロンドン大学の教授リンドレイ(John Lindley 1799‐1865)によって命名された。

・属名のBerberis は、この仲間がberberine(ベルベリン)というアルカロイドを含むことに由来する。これには殺菌や抗菌作用が知られ、目の炎症を抑えるため、材を煎じて目薬にするので和名をメギ(目木)という。

・種小名のfortuneiは、この種を発見採取した英国のプラントハンター フォーチュン(Robert Fortune、1812‐1880)に献じられている。

・原産地は中国。明治初期に日本に伝来している。

・葉はヒイラギナンテンよりも細長く棘がなく冬にも色づかない。

・花は9月から11月頃にかけて、黄色いつぶつぶの花が咲く。(ヒイラギナンテンは冬に咲く)

特に意図していない時の出会いは振り返ってみると何かの意思が働いているのかもわからないと思える時がある。

(写真)ホソバヒイラギナンテン

この常緑小灌木は、ヒイラギナンテンと似ていて葉が細いので「ホソバヒイラギナンテン」と名付けられたが、

その元となるヒイラギナンテンは、遠くから見るとナンテンに似た葉と果実の付き方をしているが、葉の縁にヒイラギのような棘(トゲ)があるので「ヒイラギナンテン(Berberis japonica)」と名付けられたという。

こんなややっこしい説明関係にあるが「ホソバヒイラギナンテン」 「ヒイラギナンテン」 「ナンテン」とも中国が原産地で、

<ナンテンについて>

日本への渡来は「ナンテン」が最も早く、鎌倉時代の公家、藤原定家の日記である明月記の1230年6月20日にナンテンのことが書かれている。

庭木・薬用として我が国に入ってきており、葉に猛毒のシアン化水素が微量含まれるのでお赤飯・弁当等の飾り・防腐剤として今でも使用されている。

このナンテンをヨーロッパに紹介したのは、1690年から2年間オランダ商館付き医者として長崎・出島に滞在したケンペル(Engelbert Kämpfer, 1651‐1716)で、1712年に『廻国奇観』(かいこくきかん)でナンテンをヨーロッパへ初めて紹介した。

学名は、長崎出島のオランダ商館付き医師として1775年に赴任したツンベルク(Thunberg 1743‐1828)によって1781年にNandina domestica Thunb.と命名された。

<ヒイラギナンテンについて>

一方、「ヒイラギナンテン」は、徳川綱吉時代の天和・貞享年間(1681‐1687)頃には渡来していた。

これは、現在の駒込にあたる染井の植木屋伊藤伊兵衛三之丞・政武父子が執筆した『地錦抄』付録にヒイラギナンテンが記載されている。

しかも命名者はツンベルクであり、1784年発表の『Flora Japonica』でIlex japonicaと命名したが、

1816年にブラウン(Robert Brown 1773-1858)によってBerberis japonica (Thunb.) R. Br.(1816)と修正された。

種小名にjaponica(日本)が入っているが、ツンベルクが命名した種小名を直すところまではいかなかったのだろう。

本命の「ホソバヒイラギナンテン」については後述するが、明治時代初め頃に渡来したと言われている。しかし根拠は確認できなかった。

長崎出島の三賢人の二人がかかわり、ホソバヒイラギナンテンも植物が重要であった時代の発見の物語がきっとあるのだろう!

ホソバヒイラギナンテンとの出会い

大学を出て社会人となったスタート地点が私の場合は神田錦町だった。

今ではそこに大正時代の建築物を保存する意味で本社社屋の外観レリーフが新しい建物に張り付けられて残されている。

だからか、街の変わり具合を見るためについでがあると神田神保町の古本屋街、錦町を歩いてみたくなる。

コロナウイルスが騒がれ始めたとある日

神田錦町からお茶の水駅に向かうのだが、ちょっと遠回りして神田駿河台のグルメ小路を歩いてみた。

ここには 和食の「面(おもて)」 、フランス料理の「土桜(におう)」、牛タン焼の「牡舌亭(ぼたんてい)」という味だけでなくネーミングにも凝った三姉妹店があり、健在かどうかを見ておきたかった。

小川町から駿河台に向かう最初の店が「牡舌亭(ぼたんてい)」だったがそのスペースは空き店舗となっていた。

おや!潰れたかな!!コロナの影響がすでに出たか??

他の姉妹店は?

「面(おもて)」、「土桜(におう)」、 あったあった。

と安心したその先に、何と「牡舌亭(ぼたんてい)」があり、三店そろい踏みとなっていて、願った配置フォーメーションが出来上がっていた。

よしよし、夜の外出がOKになったら来てみよう!

ということで、懐かしい店の探索を終了し、御茶ノ水駅に向かう。

ふと路傍の植木で気になるものがあった。

それが、 ホソバヒイラギナンテンだった。

(写真)ホソバヒイラギナンテン全体

最初に気になったのは、

街路樹は、車、人の通行の邪魔にならない規律正しいものが多い中で、正反対の自由奔放に伸びている雑然とした樹木をよくぞ植えたな!

という常識破りと青い実の印象が強かった。

(写真)植物紹介ボード

次に気になった点は、

近くにあった樹木の紹介ボードで、和名:ホソバヒイラギナンテン、学名:Mahonia fortuneiと知り、種小名にフォーチュンが入っていたので調べる欲求が刺激された。

ロバート・フォーチュン(Robert Fortune、1812-1880)といえば、紅茶と緑茶は同じ茶の木の葉から作られていることを見つけ出し、中国が国外持ち出し禁止をしていた茶の木をインドに持ち出し紅茶生産の道筋を作ったことで著名な英国のプラントハンターで、

しかも鎖国政策を取っていた中国、日本両国の開国に立ち会った数少ない西欧人でもあり、路傍で餓死・凍死することなく印税収入で余生を送った稀有なプラントハンターでもあった。

(写真)ロバート・フォーチュン(Robert Fortune)

(出典)Kew Gardens

ホソバヒイラギナンテンの発見者は!

アヘン戦争で敗れた中国・清王朝が英国と南京条約を結び、香港の割譲、広東など5港の開港をした1842年に、フォーチュン30歳の時、ロンドン王立園芸協会から清国に派遣され、1843年2月26日に英国を出発し7月に香港に到着した。

この時のミッションは、青い花の牡丹、バラ、ツツジ、お茶の木、ミカン、皇帝の庭にある桃など、英国未知の植物を採取し健全な状態で持ってくるよう数多くの植物名が書かれたリストを渡された。

フォーチュンは3年間滞在し1846年5月に帰国したがこの間にキク・ユリ・ラン等東洋の代表的な観葉植物を当時の最先端道具ウオードの箱(Nathaniel Bagshaw Ward (1791–1868)が開発した植物輸送のガラスケースの箱)で乾燥させた標本ではなく生きたままの植物を英国に送った。

当時の中国は開国したとはいえ、鎖国日本同様に外国人が自由にどこへでも旅をして歩けることは禁止されていた。また、治安が悪く旅は危険そのものだった。

フォーチュンは、北京語を覚え、頭を剃り中国服を着て、遠方から来た片言しか話せない現地人になり済まし、英国のほとんどの人が知らない中国の今を調査し、主目的のプラントハンターの仕事を3年間行った。

ホソバヒイラギナンテンは、やはりフォーチュンが上海の南方に位置する浙江省(せっこうしょう)で1846年に発見・採取し、ロンドンに送っていた。

命名したのは、バンクス卿の秘書から出発しロンドン大学・ケンブリッジ大学の植物学教授になったリンドレイ (John Lindley1799~1865)で、ロンドン王立園芸協会の情報誌でベルベリス フォーテュネイ(Berberis fortunei Lindl.(1846)と命名し発表した。

(写真)ホソバヒイラギナンテン

ホソバヒイラギナンテン

・ホソバヒイラギナンテン(細葉柊南天)は、メギ科メギ属の常緑低木。樹皮を煎じて洗眼薬にしたことから「目木(めぎ)」の名前になった。

・学名は、ベルベリス フォーテュネイ(Berberis fortunei Lindl.(1846))。1846年に英国、ロンドン大学の教授リンドレイ(John Lindley 1799‐1865)によって命名された。

・属名のBerberis は、この仲間がberberine(ベルベリン)というアルカロイドを含むことに由来する。これには殺菌や抗菌作用が知られ、目の炎症を抑えるため、材を煎じて目薬にするので和名をメギ(目木)という。

・種小名のfortuneiは、この種を発見採取した英国のプラントハンター フォーチュン(Robert Fortune、1812‐1880)に献じられている。

・原産地は中国。明治初期に日本に伝来している。

・葉はヒイラギナンテンよりも細長く棘がなく冬にも色づかない。

・花は9月から11月頃にかけて、黄色いつぶつぶの花が咲く。(ヒイラギナンテンは冬に咲く)