NHKの金沢放送局から「かがのとイブニング」という番組の中の「夫婦で凧作り」というコーナーで干支凧作りをテレビ中継したいと申し込みがありました。

11月15日の夜のことでした。

翌日16日、女性アナウンサーが来宅し中継の打合せを行いました。

中継日は来週の22日、午後6時10分からで5~6分位の時間だそうですがとにかく時間が少ないのでどういう風に進められるのか不安でした。

翌日の金曜日(19日)には中継車が家に来て、電波状況と部屋の確認をしていきました。

今までも民放テレビ局の中継スタジオでの放送やビデオ取りでのテレビ放送がありましたが、久しぶりに今回はNHKでそれもテレビ中継で面食らっていましたが、女性アナウンサーと打ち合わせをしていく中で新人ながら仕事への熱意に打たれ協力することにしたのです。

凧作りについて説明する中で、凧揚げはおろか凧作りが全く経験が無いとのことで説明も難しく、「事前に凧を作ってみますか?」と聞くとすかさず「御願いします」と返って来た。実に清々しい女性です。

19日の日曜日、寒い日でしたが女性アナウンサは凧作りに来宅しました。

凧についての説明や染料のことをレクチャーし、実際の凧作りが始まりました。

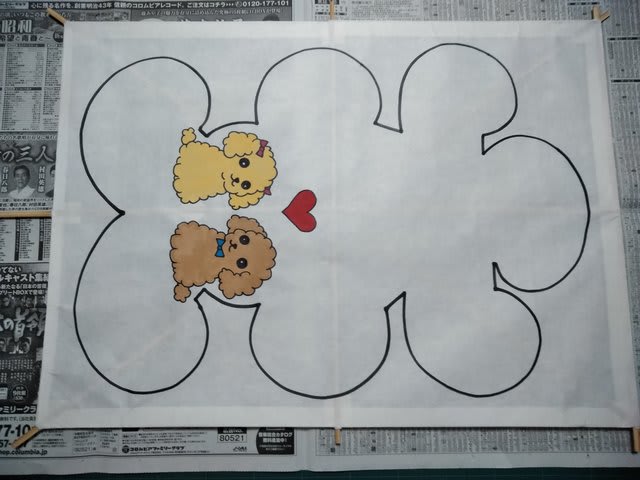

何枚かの犬のイラストを準備しておきその中から可愛いプードルの絵を撰び、和紙に写し取り水彩絵の具で彩色しました。

彩色が終わった和紙を凧の骨組みに貼付けてから大入りの字体の外側を赤の染料で塗って完成しました。

彩色が終わった和紙を凧の骨組みに貼付けてから大入りの字体の外側を赤の染料で塗って完成しました。

これで凧作りについて具体的な説明ができそうだと感じました。

番組の進行の打ち合わせもほぼ終わり今まで作っ干支凧を壁面に並べて飾って見たら18枚になり 18年間毎年作って来たことに自分ながら驚きました。