基本的にブログのコメントでいただいた読者の方々からのサジェスチョンは、

よほど無理なことでない限り(飛行機の免許取れとかな)、なんとかして

実現させようと思っている当ブログ主ですので、ちょうどニューイングランドに

滞在中の身としては、「ミスティック」という街に是非行ってみたいと思い、

そして実際に行ってみました。

ここにある、古い港町をそのまま明治村のように保存した、

「ミスティック・シーポート」

が目的だったのですが、その前に街を少し散策してみました。

この日、コネチカットは時々小雨のぱらつく曇りがちな1日でした。

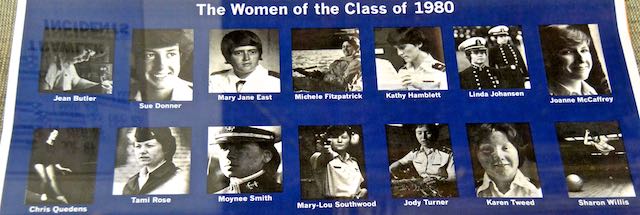

ホテルのあるノーウォークから、潜水艦基地とコーストガードアカデミーのある

ニューイングランドを通り、更に少しボストンよりに進んだところに

Mysticという「神秘的な」名前の街があります。

ここに流れるミスティックリバーという河の名前が街の名前の由来ですが、

その「ミスティック」も、もともとは「ピクォート族」という先住民族の言葉で

風によって波の起こるような大きな河川を意味する、

"missi-tuk"

から来ているのだそうです。

ちなみにミスティックでは「ミスティック大虐殺」と呼ばれる、

イギリスからの入植者によるピクォート族に対する、

女性子供さえもが意図的に抹殺された大虐殺事件が1637年に起こっています。

街の中心を横切るミスティック・リバーを挟んで、レストランやテンポが

観光客向けにずらりと並んでいます。

実はここにくる前に訪問したのがコーストガードアカデミーでしたので、

まずはお昼ご飯を食べることにし、小規模のホテルが経営している

イタリア料理店に入ってみました。

日本で食べるイタリアンは日本人のシェフによるものですが、

アメリカのイタリアンはそのほとんどがイタリア人の手によるものです。

アメリカ人向けにアレンジしているところもあるのでしょうが、

こういうニョッキなどは、少し固めの茹で方といい、本場に近い気がします。

と言いながらイタリアには一度しか行ったことがありません。

余談ですがそのときイタリアから汽車で国境を越えてニースに行き、

先日トラックの暴走テロがあった道沿いのホテルに泊まりました。

家族で海を見た海岸のちょうど後ろが、犯人が射殺された場所でした。

さて、昼食を終え、少し街を歩いてみることにしました。

この時点でわたしたちはミスティックという街のことについて何も知りません。

道の脇にあった街の説明を見ると、この頃に建てられた、

つまり100年前の建築が今もちゃんと健在であることがわかります。

アメリカでは決して珍しいことではありません。

これも少なくとも橋ができた頃にはあったものでしょう。

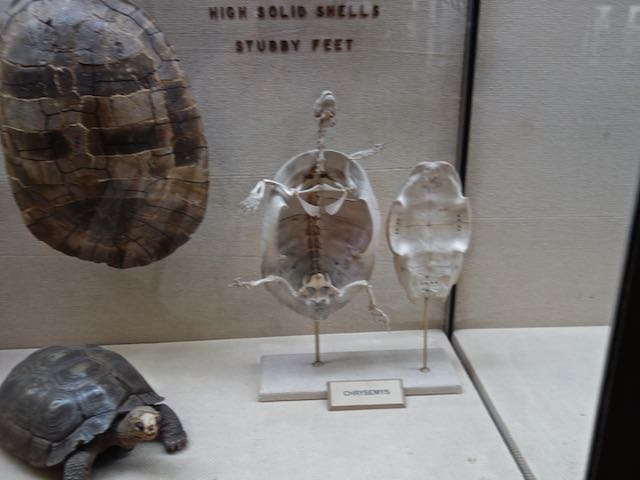

ミスティックリバーで観察できるウミガメとアザラシ。

河口で海が近いので普通にこういう生物も泳ぎ回っているようです。

さて、何も知らないわたしたちが「跳ね橋があるね」「今も動いているのかな」

などといった会話をしながら橋を渡り終えたとき、一帯にカンカンという

警報音が鳴りわたりました。

動いているも何も、全くこの跳開橋は日常的に稼働していたのでした。

橋を跳ね上げるための巨大な車輪には別に囲いもされていません。

ちなみに、このホイールには「 BULL(雄牛) WHEEL」とあだ名されています。

この横にあったプレートによると、建造されたのは1922年。

ミスティックのあるグロトンとストニングトンの合同での工事だったことがわかります。

しかし、それにしては妙にこういった部分がきれいだなと思ったら、

2000年に第一回、2013年に第二回目の改築工事が終わったばかり。

車道と歩道の踏切が降りると、巨大な二つのコンクリートの錘が

ゆっくりと地面に達するまで降りてきます。

改装したばかりなのでこの錘も大変きれいですね。

稼働前はこの錘はずっとアームに支えられて上空にあるわけなので、

万が一のことがあってこれが落ちてきたら大変なことになりますが、

100年近く一度も事故の類はないそうです。

wikiの「跳開橋」の項にあったミスティックリバー・ブリッジ。

錘の位置がお分かりいただけるでしょうか。

道が持ち上がってきました。

改装工事では、両端の歩道と車道を分ける柵をあらたにつくったようです。

というわけで5〜7分くらいかけて最大仰角に立ち上がったブリッジ。

コンクリの錘はほぼ地面と水平にまで降りています。

どんな船が通るんだろう、とわざわざ川面を見に行くと、

観光用のヨットが通り過ぎ、その後には小さな個人のセーリングヨットが過ぎました。

橋が上がるのに結構な時間がかかるわけですが、この船が定期船で

決まった時間に通行するので橋を上げるのか、それとも橋の前に来たら

船長が橋のオペレーションと連絡を取って開けてもらうのかはわかりません。

もう少し離れて立っている橋を取ってみました。

ゴッホの「アルルの跳ね橋」みたいな両側に上がるものではなく、

このように片方だけが跳ね上がる跳開橋も世界では結構ポピュラーなのだそうです。

というわけで、船が通過した後、もとに戻っていく橋。

対岸のところにぴったりと合うように降りていき、つながれば

車が通っても全く段差がない(実際に通ってみたが全くつなぎ目を感じず)

のは、すごい技術だと思います。

橋を渡ってお店をみながら歩いて行くと、わたしのセンサーがまたしても

高らかに鳴り響きました。

「ARMY NAVY STORE」

という大直球の名前がついてるミリタリーショップ。

もちろんTOと二人で大盛り上がりに盛り上がりながら入ってみることに。

「アーミー・ネービー・ショップ」と言いながら、店の前には

海兵隊のお兄さんのマネキンが立っております。

あ、「海兵隊グッズもありますよ」という宣伝のつもりかな?

これもその気になれば買えるんだろうなあ・・・。

本物の部隊章や階級章、バッジ、もちろん制服、軍靴も。

これはさすがに宣伝用だと思いますが。

一番気になったのはこれ、ギリースーツ!

いろんなミリタリー物販店を見てきましたが、

ギリースーツを実際に売っているのは初めて見た気がします。

手にとってみたのも初めてのことなんですが、これ案外、もふもふが

取れないように、ちゃんとできているものであることが判明しました。

で、ギリースーツ、おいくらだと思います?

38ドルですよ38ドル。

今が旅行中で持って帰る荷物の心配をしなくてよく、家にこんなものを

しまっておけるスペースがいくらでもあるのならば、

何かの役に立つかもしれないし買って行きたいくらいでした。

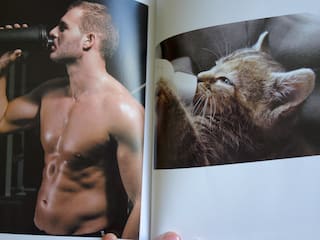

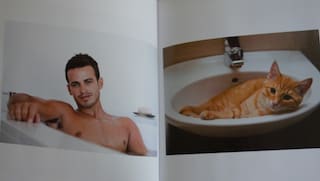

結局ギリースーツは諦め、(絶対後悔するだろうし)その代わり

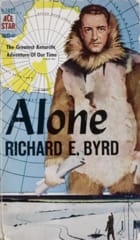

こんな本を記念に買って帰ることにしました。

特に皆さんが気になるに違いない、マリンコの「近接戦闘」の本の中身。

相手の態勢とかどんな風に襲ってきたとか、シチュエーション別に

こういうイラストが延々と描かれております。

これ、上のやつやられたらきっと痛いよね。

まあこういう知識も何かの役に立つかもしれないし・・・。

みなさんは「ミスティック・ピザ」(Mystyc Pizza )という映画、観たことありますか?

わたしはなんとなく題名だけを記憶していたのですが、実はこの映画、

ここミスティックの街にあるピザ屋が舞台だったんですね。

帰ってくるまでそのことを知らなかったのですが、実際にロケが行われたピザ屋には

映画を見た人が訪れたり外から覗き込んだりするのだそうです。

さて、わたしたちは町の中央の道を行って帰ってきただけですが、

もうそろそろ移動をしなければなりません。

なぜなら、今日ここに来た目的はこれだからです。

「ミスティック・シーポート」。

昔から漁港であったこのミスティックという街のそのままを残し、

往年の姿のままに展示をしているテーマパーク。

明治村と先ほど言いましたが、明治村のように建物を全国から移築したものでなく、

港はほぼそのまま、幾つかの建物も昔からそこにあったものを保存しています。

あーこの巨大なコルク栓抜き、最近コンスティチューションがドック入りしているのを見たときに

同じようなものが使われているのを見たような気がするなあ。

ここに到着したときにはすでに3時くらいでした。

もう少し早くくればよかったのですが、いい加減に調べたため、わたしは

ここを「海事博物館みたいなものだから2時間もあればいいだろう」

と甘く見ていたのです。

実際は小さな街を歩き回るような感じなので、閉園となる7時ギリギリまで

みっちりと歩き回ることになりました。

港、街のいろいろ、漁港、造船所、実際に船を作った小屋・・・。

その話はまたこの次に。

wiki

wiki