さて、昨日に続きアメリカのサバイバル番組「ネイキッド&アフレイド」、

の新機軸?、「XL」をご紹介します。

「XL」とは従来の男女二人でなく、数名の男女のグループが

日数も40日と大幅に増えた期間、勿論全裸で密林をサバイバルするというものです。

これは面白かったですね。

グループになることで、ここに人間関係というのが複雑化し、

「社会」が生まれてくるからです。

まあ、「社会」が生まれる最小単位は二人からという説もありますが。

つまりギリギリのシチュエーションならばこそ、団体にはつきものの

不協和音なども生まれてくるので、番組にとっては「美味しいシーン」も

撮られやすくなってくるというものなのです。

これを考えた「ネイキッド」のスタッフえらい。

最初から全員が同じところでスタートするのではなく、別々のところで2〜3人

という単位でサバイバルを始め、指示によってだんだん集まっていくという形。

ところでこの「商業漁師」のクリスさん、見たことがあるような・・。

ルークという人もです。

このバージョン、今まで男女のサバイバルに出演した、

経験者に再登場させているのかなと思ったんですが、

皆裸でヒゲをのばしているので、同じように見えるだけかもしれません。

クリスとルークが見つけたフルーツの木。

無農薬の自然栽培でございます。

けっこう美味しそうに見えますが、実際はどうなんでしょうか。

でもやっぱりこういうものも食べないといけないのよね。

『XL』のサバイバル期間は40日です。

人間は水を一滴も飲まないと4〜5日で脱水症状を起こして死にますが、

何も食べなくても2〜3週間は生きていられるそうですから、この番組の

オリジナルであるサバイバル期間3週間というのは、

”万が一何も食べられなくても死なずに済む”ぎりぎりの設定なのです。

しかしこの「XL」バージョンは、アリだろうがなんだろうが、

食べなくては文字通り生き残ることはできません。

まあ、本当に何も見つからずに死にかけるような事態になれば

スタッフが身柄回収に来てくれるわけですけど。

ありの佃煮なんてありそう、などと洒落を言っている場合ではありません。

「アリ、苦(にげ)え〜〜〜〜!」

「・・・仕方ないじゃん・・?」

さて、次なるグループは女性二人、男性一人の三人。

アラナ、ダニエル、シェーンの三人。

アラナ姐さん、腕の刺青がすごいっす。

EMTはおそらく Emergency Medical Technician の略。

「wilderness」とつくので、こういう場所での専門家でしょうか。

いずれにしても頼もしい肩書きです。

白一点のショーン。

何をしている人か忘れましたが、これが実は問題児だったりする。

そしてこちらはまた別のグループ。

プロフェッショナルの救助員であるというダニーさん。頼もしいっす。

この人も見覚えがあるなあ。気のせい?

見ていた限りでは、女性同士のパーティは皆うまくいっていました。

男女に限らず、怠け者は基本的にこういう番組には出てきません。

特に女性は超アクティブでチャレンジャーばかりですから、

女性同士でありがちな、仕事分担の場面での

「あの人全然働かないよね」「わたしたちばっかり仕事させて」

という事態にはなりにくいせいかなという気がします。

わたしのこれまでの数少ない経験からいえば、女性が何人かで寝泊まりすると、

必ず「働かない人」「それに不満を持つ人」がでてきて

互いの悪口を言いだすものなのです。

(働かない人が男性の前でだけはこまめになる傾向もなぜか共通している)

サバイバルでは文字通り「働かざるもの食うべからず」。

このパーティもさくさくと服をつくり、テキパキと用具を作り、

とっとと食べ物探しに出かけました。

かたやこの二人、とりあえず果物とアリでお腹が膨れたので、

あまりカロリーを消費せず時間つぶしをしようということになりました。

左のルークの提案でヨガをすることに(笑)

クリスは娑婆でもヨガなどしたことなかったのに、とぼやきつつも、付き合います。

「インヘイル〜〜〜」「エクスヘイル〜〜〜」

全裸の男が二人、コロンビアのジャングルで逆立ちをしているの図。

ところで、この二人、ここに至る以前に女性の同行者がいたのです。

しかし、その人とクリスが衝突を繰り返してばかり。

女性が、こういう番組に出てくる人には珍しく、自分が女性であることで

特別に扱われるべき、という考えだったのが亀裂の原因でした。

「自分たちだけ果物食ったっていうけど最低の味だったんだぜ!」

クリスも激昂して女性相手に大きな声で罵ります。

やらせか本当かはわかりませんが、女性はわかりやすいヒール(悪役)

を演じているのではないかとすら思われました。

この女性は一人でいるときにトカゲを捕まえることに成功し、

自分で料理することもできたようなのですが、

もう一人のルークがそれを食べようとすると、「わたしのよ?」

穏やかだったルークも実は彼女の自分勝手には腹に据えかねていたようで、

「ちがうよ、チームのだよ」

ヒステリーを起こした彼女、たえきれなくなってここで脱落。

女性のスタッフが服を着せ、トラックの荷台(助手席には乗れない)

でドナドナされる画面に本人の声が。

「これがわたしの最初で最後のネイキッド体験だわ」

こちらの二人は、水を見つけた後、なんと野生のスイカを見つけました。

さて、紅一点の女性が脱落し、ヨガで時間を潰したクリスとルーク、

合流地点でダニーたちのパーティと合流成功しました。

がっちり握手を交わします。

今までの成果を報告しあいながら、全員はまず親睦を深めるために

みんなで池につかって歓談。

火にあたりながら、という気候ではないし、車座になって、

というのも何か気まずい、ということでこの選択です。

さて、こちらの男性二人もサバイバルをしつつ合流地点に向かいます。

こちらのグループは火の周りで就寝。

女性二人、男性一人のパーティなんですが、この三人に不協和音が・・。

どうも男性のショーンの性格がこの二人には「うざい」ようです。

ショーンが一人だけどこかに行ってしまうと、途端に二人で

悪口を言ったりしております。

彼女らが彼を嫌うのは当然で、ちょっとしたことで気分を悪くして

グループを離れ、 自分だけの「ロッジ」をつくって立てこもり、

二人とは絶対に関わらないという態度でいるわけです。

女性二人に現場を見つかって呆れられても「何か悪いか」と開き直り、

それどころか、

「君らが俺を傷つけて、イライラさせるからだ」

などと言い返す始末。

短気なくせに粘着質、女性にとって一番苦手なタイプかもしれません。

ショーンの方も自分で

「I am not a Mysogynistic woman-hater.」

などとつぶやいております。

Mysogynisticというのは、辞書を引いても出てきませんが、

これそのものが「女嫌い」という意味なのです。

「 Mysogynistic woman-hater」というのは「頭痛が痛い」と同じ

意味を重ねた言葉ですが、わざわざこんなことを言うこと自体

もしかしたら本当に女嫌いである証拠なんじゃないか、と疑われます。

彼が「you」とカメラに向かって罵っているのは、なんと

女性二人のことではなく、自分自身なのです。

自分で思ったようにいかないことを自分のせいだとし、

その苛立ちから他人から遠ざかる。

中指を立てて、スタッフにいらない加工作業をさせております。

中指を立てる仕草、というのは本場では放送禁止レベルなんですよ。

何処かの国では、大学のセンセや放送倫理を監視する役目である

BPOの委員や、仮にも精神科の医者を名乗るような、しかも女性が

公衆の面前中指を立てても公的に抹殺されずに済んでいるようですが、

欧米で公人がこんなことを写真に撮られたら、即社会的生命は終了です。

ショーンさん、泣き出しました。おいおい。

この人実社会でもこんな人なんでしょうか。

それとも特殊な環境だから?

という不穏なチームに合流するためにやってきた男性二人。

そのうちのひとり、ジェフは「ビッグゲームハンター」

・・・・ってなんなんだよこの肩書きは・・。

「サスケ」とかの体力自慢サバイバルのことかな?

落ち込んでいたシェーンを二人が発見。

ジェフは屈託のない表情ですが、

こちら屈託ありまくり。

なんかこの人、精神的に、というか対人的に複雑な

トラウマからくる問題を抱えているんじゃないかという気がします。

「よくきたわね。向こうにスパがあるから一緒に入らない?」

「ほんと?やったー!」

ショーンに手を焼いていた女性二人は、空気を変えてくれる

明るい男性が入ってきてくれたのでホッとしている様子。

もうここからはショーンなど無視していれば済む話です。

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

さて、このあと「XL」がどうなったのか、残念ですが

この続きを放映する前にわたしはアメリカを発ってしまいました。

どうしても知りたいわけではありませんが、この混乱が

どのように収拾を見たか、少しだけ興味はあります。

おそらく来年の夏、アメリカに行ったらこのバージョンも

再々再放送くらいになっていると思うので、もし観たら

ぜひ続きをみなさまにご報告させていただこうと思います。

・・・・え? 別にそんなの知りたくもないって?(笑)

おまけ*撮ったもののなんだったのか全くわからないまま終わった

巨大な「なにか」を見つけたシーン。

蛇でなければキュウリの漬物みたいですが。

この正体もわかればぜひ調べて・・・え?別にいい、って?

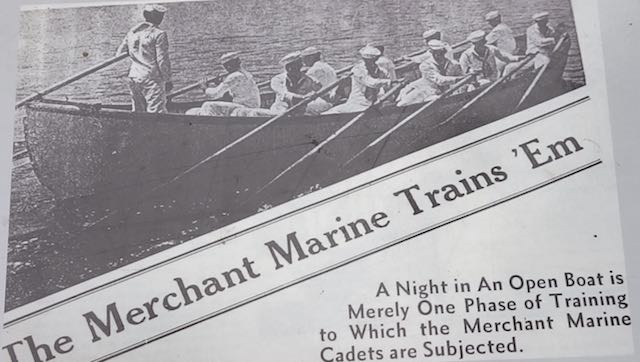

スコードロンマーク。

スコードロンマーク。 ついでに?となりのスコードロンマーク。

ついでに?となりのスコードロンマーク。