コネチカット州グロトンにある「サブマリンミュージアム」の

展示から、今日は我々日本人にとって特に微妙な感慨を呼び起こす

「対日戦におけるアメリカ海軍潜水艦の戦果」

と、それを誇示するフラッグについてをお送りしようと思います。

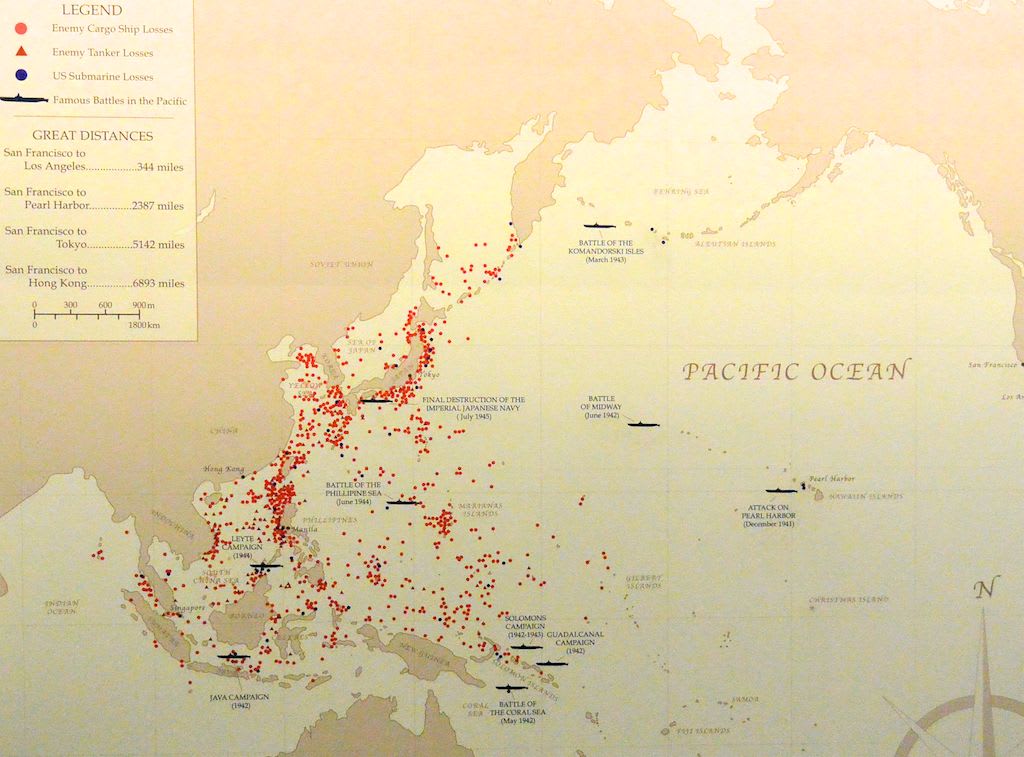

冒頭写真の太平洋地図は

● 日本の貨物船

▲ 日本のタンカー

● アメリカの潜水艦

の戦没した場所を表しています。

戦艦の形は、レイテ、フィリピン、ミッドウェーなど、大きな海戦のあったところ。

Battle of the Komandorski Islands

というのはアッツ島沖海戦のことです。

日本近海が赤丸で真っ赤に埋め尽くされています。

これほど多くの日本の貨物船が沈められたということに

改めて凝然としてしまうわけですが、これらの戦没のほぼ全ては

アメリカ海軍の潜水艦の攻撃によるものでした。

アメリカ側の記録によると、潜水艦が沈めた日本の軍艦は214隻、

商船や貨物船は「少なくとも」1,113隻だということです。

「潜水艦隊は、島国の「アキレス腱」である補給線を断つために

徐々に通商破壊を行なった。

1945年の春には、日本のほとんどの船は喪失していた」

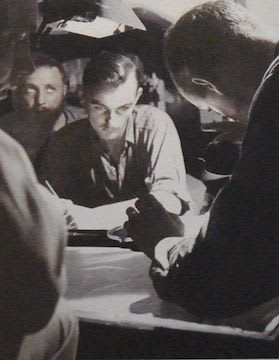

ということで、この写真は「コンバットパトロール」、

哨戒をして船団を迎え撃つための作戦を練っているところ。

1943年には、米潜水艦部隊は、ドイツのUボートが行なっていた

「群狼作戦」の真似をして、

「ウルフパック」

なる3隻か4隻からなる部隊を組む作戦を開始しました。

それらのグループには、司令の名前を冠したあだ名がつけられました。

「バートの箒」「ブレアの爆風」「パークの海賊」

などなど。

箒というのは、潜水艦の「(海の)掃除」とかけてよく使われたようです。

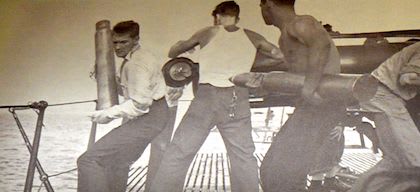

海上を航行するときには、見張りは途切れなく行われます。

右は USS「パーチ」艦上で見張りを行う乗員たち。

「パーチ」はウルフパックを「ピクーダ」「ピート」と

構成し(頭文字Pだから?)、最初の哨戒に出ました。

ちなみに左下は日本の商船が沈没していく姿を潜望鏡越しに

撮った写真のようですが、説明ではこの船の名前は「丸」となっています。

そんな名前の船ないっつーの。

しかし、アメリカ人は一般的に「丸」が最後につく民間船を

とりあえず全部「マル」と呼んでいたようですね。

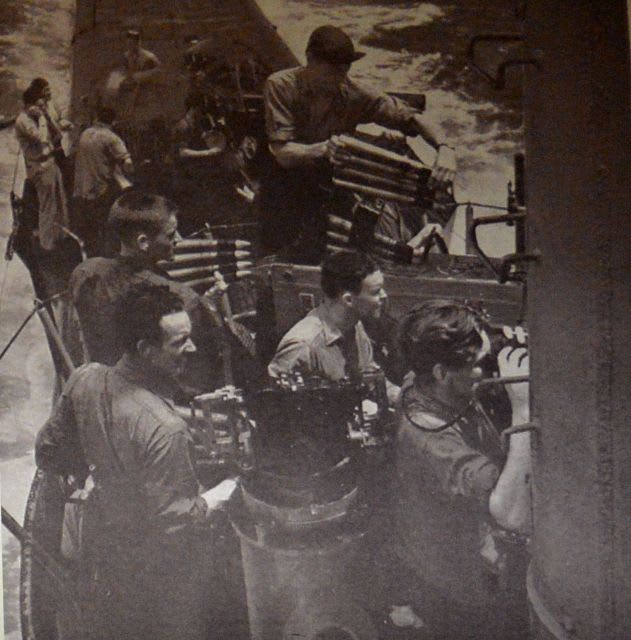

USS「トロ」の艦上にて。

「小さな船は魚雷が勿体無いのでデッキガンでやっつけた」

だそうですよ。

これは USS「シーウルフ」のクルーがデッキガンのアクション中。

USS「ジャック」のクルーが甲板で誇らしげに見せている

「バトルフラッグ」。

つまり何隻日本の船を沈めたかをこうやって旗にしたり・・・、

艦体にペイントしたりするわけですね。

上の「ジャック」民間船25、軍艦1。

「フラッシャー」は民間船14、軍艦2、帆船2(ええ〜?)

漁船2、という内訳です。

ちなみに、この「フラッシャー」が潜水艦としては撃沈したトン数が

第二次世界大戦中を通して最も多かった潜水艦となっています。

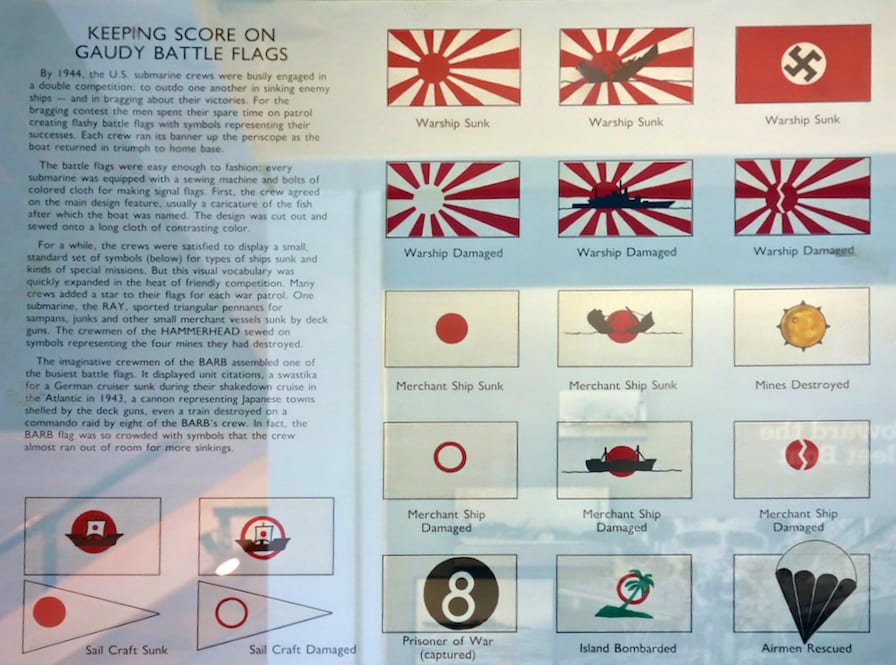

帆船だとなぜわかったかというと、このチャートから。

バトルフラッグは哨戒活動を終えて母港に帰還するとき、

凱旋の意味を込めて潜望鏡に立てて戦果を誇示しました。

敵と戦うと同時に、彼らは他の潜水艦とその成果を戦っていたのです。

米潜水艦は信号旗を補修するためのミシンと布を搭載していて、

カリカチュアライズされた自艦の名前の魚が魚雷を抱いたりしている

トレードマークを作成し始めたのだそうですが、そのうち

これらのように戦果を見せるための旗を作り出しました。

上のチャートを見ていただくと、「帆船」=ジャンクを沈めたマークがあります。

当時帆船なんていたのか?とつい思ってしまいましたが、

戦時の日本船のリストを見ると、「帆船」「機帆船」も結構たくさんあるので、

おそらく彼らのいうジャンクとはこのことでしょう。

機帆船というのは、機械による動力付きの帆船です。

こんなものまで徴用して南方に送るというくらい日本は切羽詰まっていたのです。

支那事変が始まった頃から、昭和16、7年頃までは、 主として陸軍が

機帆船を徴用して揚子江やその他の水・海域の沿岸輸送を行なっていました。

その頃は勝ち戦だったので、船主と軍の契約に従い一定期間が過ぎれば、

徴用解除となって船も乗組員も無事帰還し、

村では凱旋将軍を迎えるようなお祝いをしてもらえたということですが、

日本が制海権を奪われ守勢一方になると事情は一変します。

例えば突然陸軍の下士官二人が乗船して来て、

「本船を陸軍暁部隊に徴用するために検船する」

と云って簡単に船を見たのち、 全員を船橋に集めて

「何か具合の悪い所があるか」

と形だけ状態を聞き、

「船・乗組員ともに合格、 明日朝8時に船長以下全員暁部隊に出頭せよ」

と一方的に命令して30分で引き上げるという有様。

(機帆船の太平洋戦争)

そして制海権も制空権もない、敵潜水艦がうようよしている海に

海防艦に守られて出て行くことになったのでした。

アメリカの潜水艦では新しく若い艦長が赴任すると、彼らは全体的にアグレッシブに、

イケイケになり、もう目につく敵国船はジャンクだろうがなんだろうが

「掃除」(潜水艦が敵を掃討することをよくこう称した)して、

とにかくバトルフラッグを賑やかにすることに血道をあげたものだそうです。

戦艦や駆逐艦はともかく、機銃しか防御のない機帆船を撃沈することなど

彼らにとって鼻歌交じりの「楽しみ」ですらあったでしょう。

しかし、日本船が潜水艦に体当たりしてくることも多々ありました。

潜水艦は前述の通り、小さな船を狙うときには魚雷を使用せず、

デッキガンを撃ってくるために海上を航走してきたからです。

まさに「窮鼠猫を噛む」。

そんな時、賢明な艦長なら深追いせずあっさりと諦めることもあったようです。

さて、これらの旗の表示は正式なものではなく、狭いコミュニュティで

お互いにわかる信号に過ぎなかったので、同じ「軍艦撃破」でも

何種類ものフラッグがあるということになるわけです。

それにしても、「捕虜を捕まえた」という旗まであって、それが

「8」というのはどういう意味なんでしょうね。

USS「シーライオンII」(SS-315)のバトルフラッグ。

「II」は正式にはつかないのですが、初代艦長エリ・トーマス・ライヒ少佐

が過去にシーライオン (SS-195) に乗り組んでいたことから、

しばしばシーライオン II と呼ばれていました。

右上のシーライオンIIの獲物になった戦艦6隻の中には「金剛」がいます。

このときに「シーライオン」にはCBSの従軍記者が乗り込んでいて、

その瞬間が録音されています。

米潜「シーライオン」による戦艦金剛撃沈時の音声

バックスバニーをイメキャラにする潜水艦もありました。

「アポゴン」のバトルフラッグは半分の日本国旗が撃破を表しました。

叙勲されたサブマリナーの紹介コーナー、「オナーギャラリー」の上には

米潜水艦撃沈トン数3位だった「バーブ」の戦果が記されています。

「ラッキー・フラッキー」とあだ名された艦長、フラッキーの艦ですね。

魚のマークの上にあるひときわ大きい軍艦旗のマークは

空母「雲鷹」に違いありません。

日の丸の中央に矢が刺さっているのは陸地に対する攻撃で、

「SHARI」は北海道の斜里町、「SHIKUKA」は日本統治時代のサハリンポロナイスク、

当時の地名は敷香敷香町(しすか)町の間違い(笑)。

ウィキには記載されていませんが、ドイツ海軍の軍艦も沈めたようですね。

USS「ポーギー」SS-266のロゴは、哨戒中に行われた

「乗組員ロゴコンテスト」で優勝したホリス・ラーソンの作品です。

この優勝ロゴ(上)は、「ポーギー」の艦長ラルフ・メトカーフによって

ウォルト・ディズニー・スタジオに持ち込まれ、ディズニーのキャラクターが

ラーソンの作品に加えられて完成(下)しました。

写真が鮮明でないので、こちらが乗員の作品。

こちらがディズニーが完成させた最終ロゴ。

フライング・タイガーのロゴもディズニーのイラストレーターの作品でしたが、

おそらくウォルト・ディズニー・スタジオは、これらの仕事を

バックスバニーやポパイの制作会社と共に率先して引き受けていたものとみられます。

続く。

この数値、何とも重い数値です。

戦時中の建造を入れて日本海軍軍艦は700隻余り、開戦前の商船600万トン。潜水艦、航空機攻撃等でほぼ壊滅。

その陰に海軍軍人約40万人、商船船員約6万人の戦死者、輸送中の陸軍軍人、一般国民の数知れない戦没者。

対潜戦、商船護衛を重視しなかった海軍、パーチ、トロの写真からも舐められていた事が分かります。レーダー完備、シュノーケルが必要ない制空権確保、機銃等での攻撃、本当にやるせないです。

ttp://www.bluehawksofhal-5.org/photogallery/USS%20BarbFlag.jpg

ミリオタの間では、その真偽が疑われていますが、鉄ちゃんの間では、数少ない傍証が集められているようです。

彼方の言い分については、フラッキー艦長の回想録「サンダー・ビロー」(自艦の深度より深いところで、嵐のように多数の爆雷が破裂するさま)をご参照下さい:

ttps://www.amazon.com/Thunder-Below-Revolutionizes-Submarine-Warfare-ebook/dp/B00NVUGYYW/ref=sr_1_1_twi_kin_2?ie=UTF8&qid=1491902426&sr=8-1&keywords=THUNDER+BELOW

40ミリ機銃弾が一発4キロ。クリップ装填4発で16キロ。5インチ砲弾は25キロありますが、ひょいと抱えています。

恥ずかしながら、私はあんなにひょいとは抱えられません。やっぱり、アメリカ人は身体強いです(汗)

海軍は商船護衛を重視しなかったのではありません。商船護衛に割ける程の船がなかったのです。

海上自衛官だったのでは?

どうしても反論。

第1次世界大戦の第2特務艦隊の戦訓からも割ける船がなかったとの事で商船護衛を重視しなかったとの理由にはなりません。

駆潜艇との艦種がありますが初戦時18隻在籍していました。近海用ですが爆雷数36個は少なすぎます。

また海防艦が4隻在籍していましたが北方警備用、これを基に戦時急造護衛艦と考えてた事も無理があります。

船団を組まして対潜護衛する事は第1次、第2次世界大戦初戦の戦訓からも急務であった事は情報としても大いに利用できたと思います。

大東亜戦争を始める前にも時間的に手当が出来た戦訓です。

大艦隊であった小沢艦隊のレイテ海戦においても空母が潜水艦で撃沈され、米潜水艦を撃沈出来なかった事、駆逐艦狩り用の駆逐艦ですら潜水艦から攻撃され撃沈されたことは海軍の大きなミスです。

対潜戦においても米、英海軍はスループのような小さな性能も余り良くない艦でもしつこく長時間制圧していましたが、日本海軍は短時間で爆雷を落としさっと引き上げていきました。

爆雷の数も少なく、聴音機の性能も悪く技術面の悪さもありますが、戦争末期の対潜部隊の編制、せっかくの対潜航空機を背に腹を変えられない事で艦隊攻撃に回す等作戦面もまずさがあります。

商船護衛は大井篤氏の「護衛戦」に詳しいですが、商船護衛のまずさが艦隊行動にも災いした事が戦史をちょっと紐解けば分かると思います。

海上自衛官であったUnknownさんには釈迦に説法でしょうがどうしても一言。

海上自衛隊に呼ばれて海軍、海戦等について講話をされるそうですが、戦史を良く研究されるようにと諭されるが幹部より海曹の方が感心があると言われていました。

過去の戦訓が理解されているか、詳細な研究をされているかでこれからの海上自衛隊のあるべき姿や方向も相当違うと考えるべきではないかと示唆だと思います。

勝目氏が指摘されるように幹部があまり戦史に感心が向かないのは良くない事と思います。忙しいだろうと思いますが、役目とも思います。

防衛大教授で退官された外山三郎氏の「図説太平洋海戦史」光人社刊は大変分かり易く一般人にも理解しやすい海戦史研究と思います。

言い訳でのコメントです。

戦後は対潜戦一辺倒で来たので、今なら船団護衛はバッチリですが、昨今話題の離島の防衛への備えがどうかと言われると、そのための船はあまりありません。

海上自衛隊では、船は一回作ると30年使うことになっていて、新しい船が出来れば古い船が退役し、定数を維持しているので、どのような船をいつ作るかはかなり先まで決まっていて、その時その時の状況に対応して柔軟に変えるのは難しくなっています。

どのような船を作るか計画し、建造するには長い時間がかかることは造船屋さんならよくご存知だと思います。それでいいとは思いませんが、想定外のことが起こった時には、なかなか簡単に方向転換出来ません。