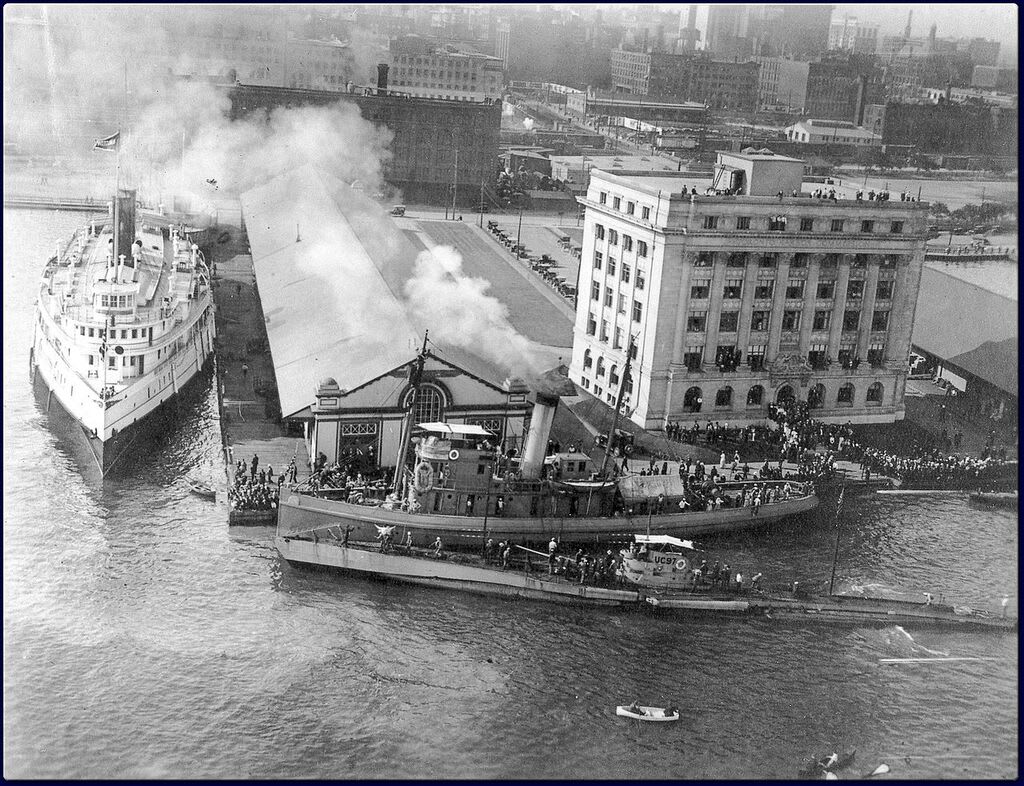

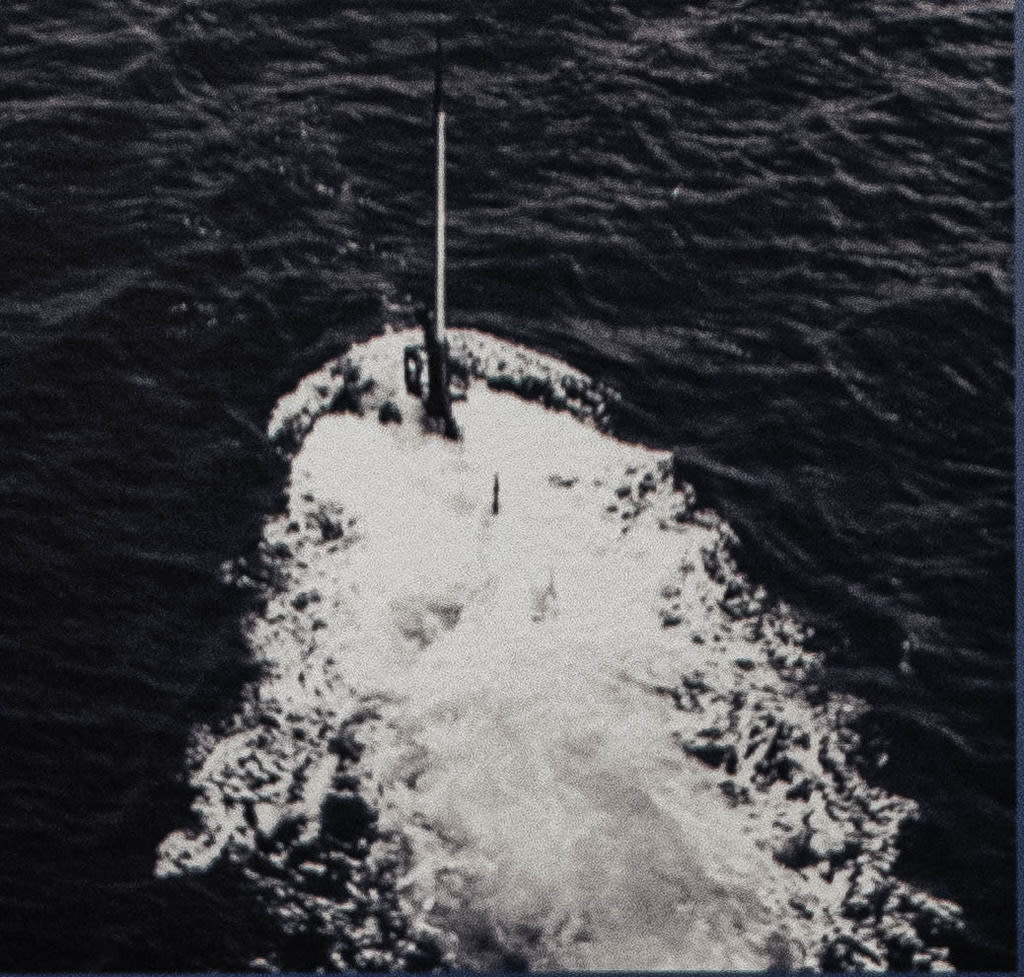

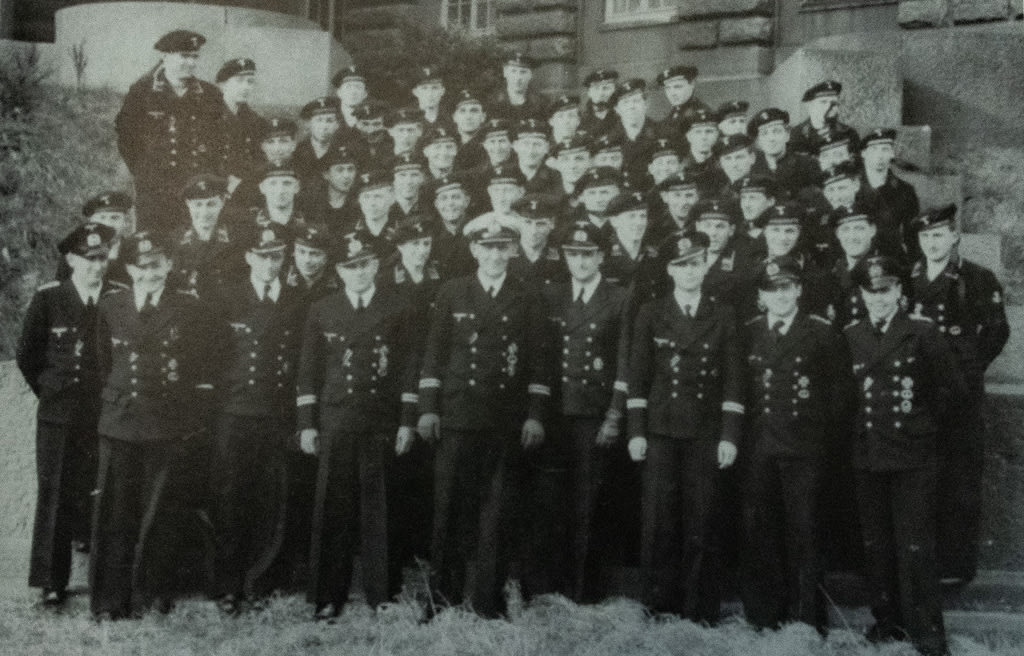

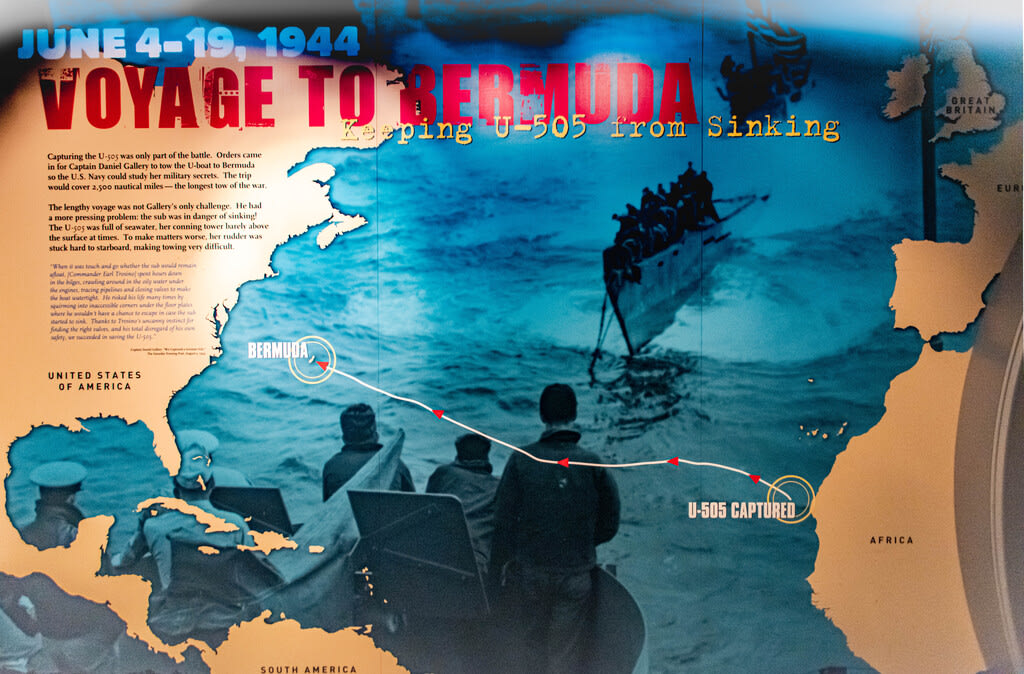

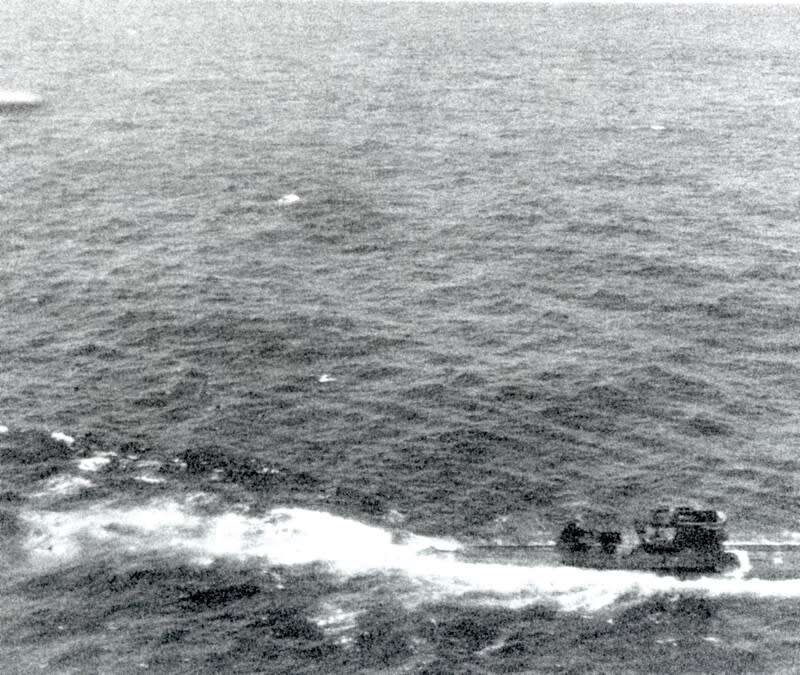

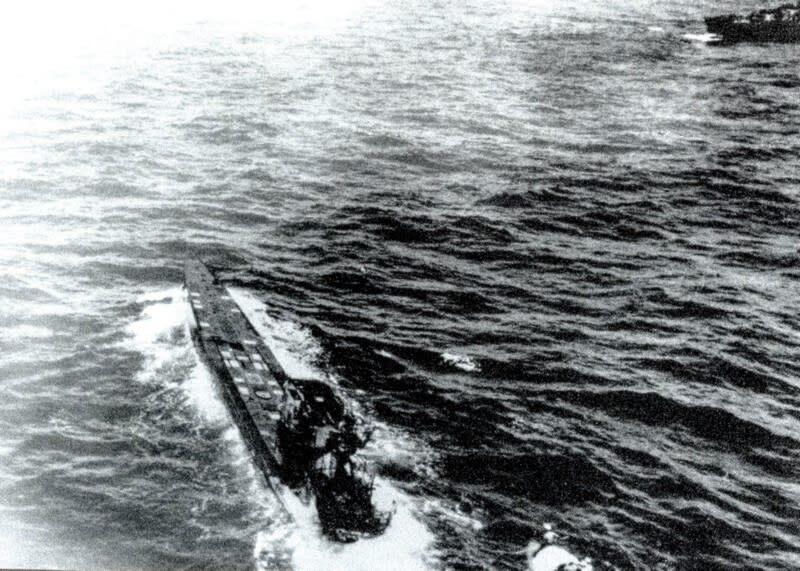

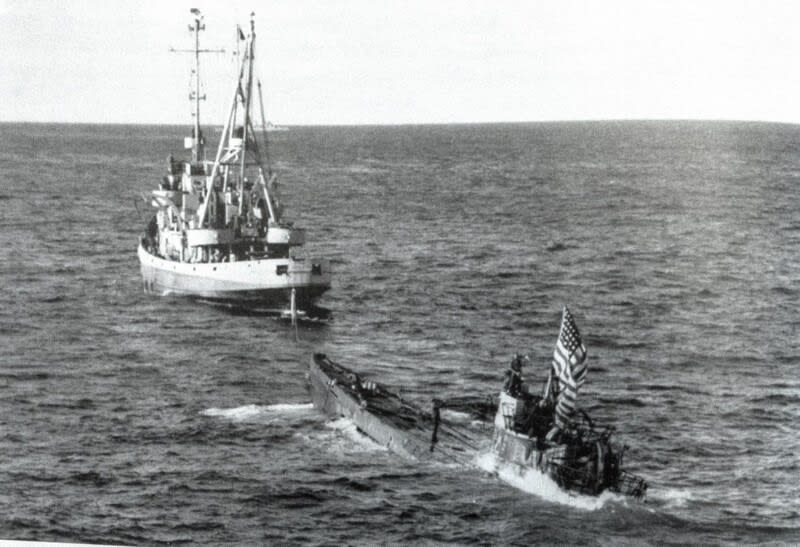

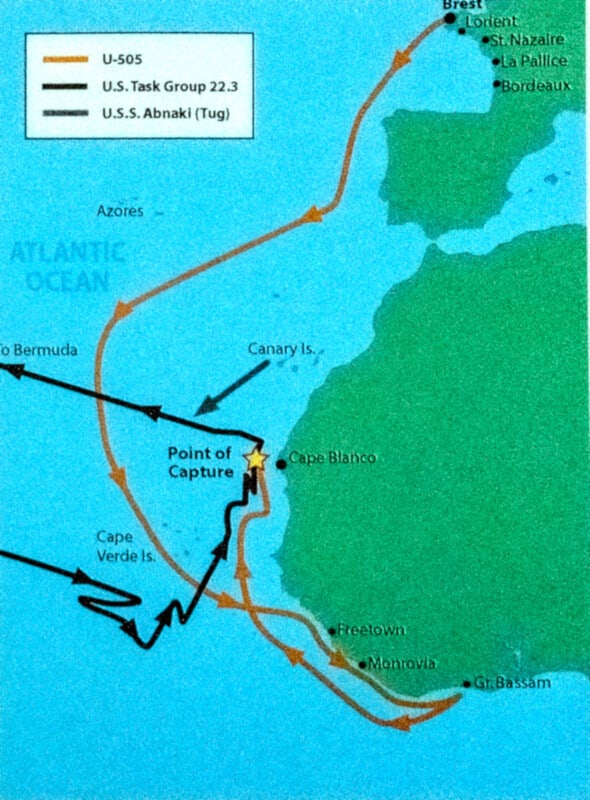

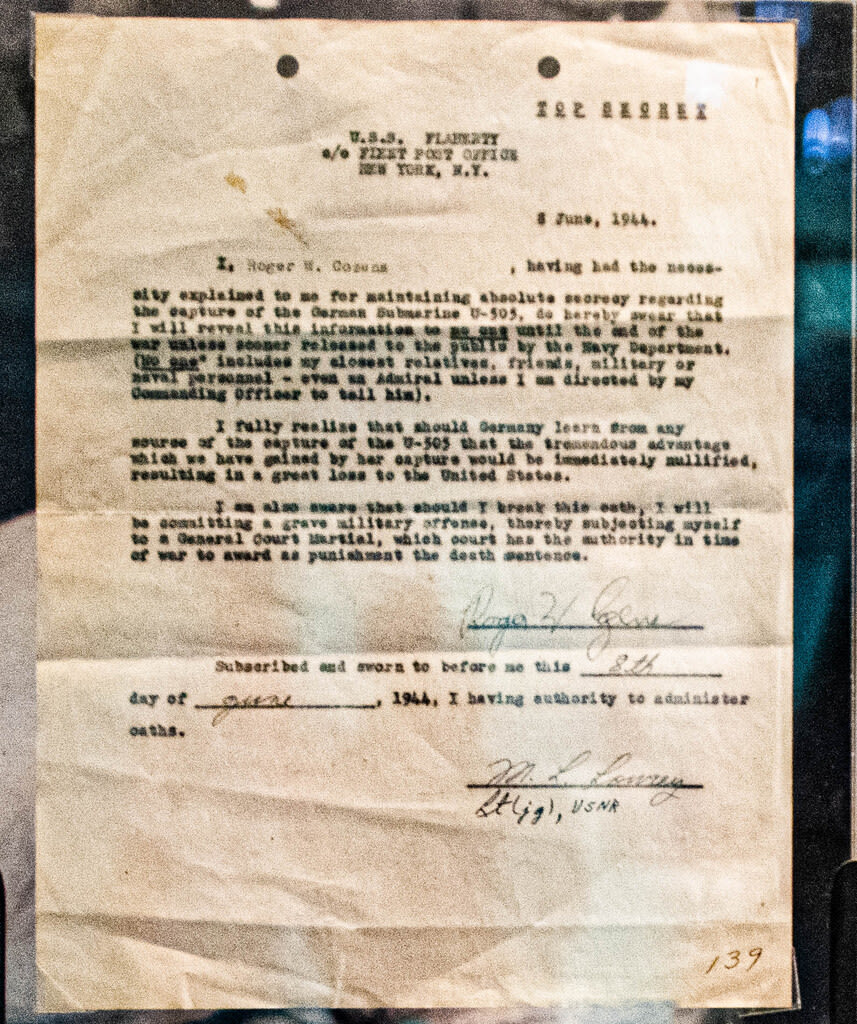

前回に引き続き、アメリカ軍が収得した

捕獲潜水艦U-505の捕虜たちの持ち物シリーズです。

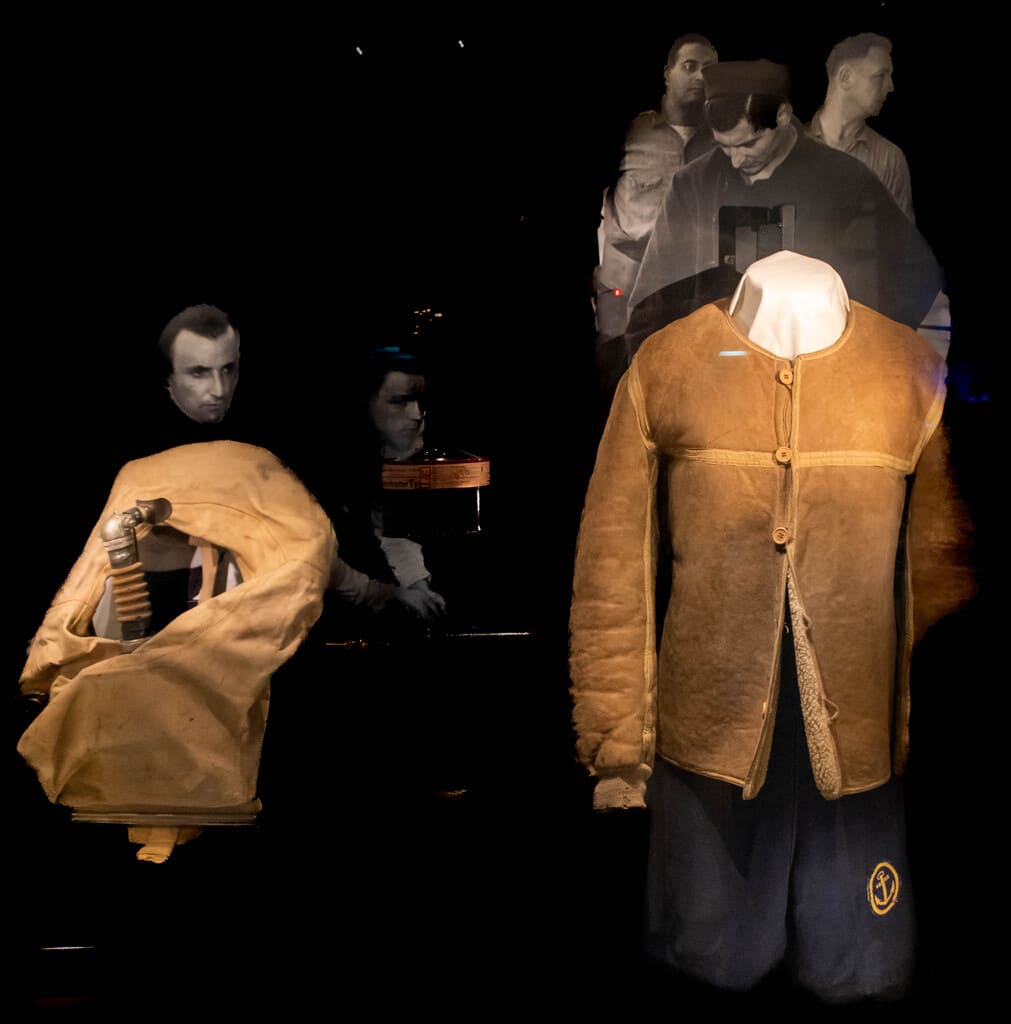

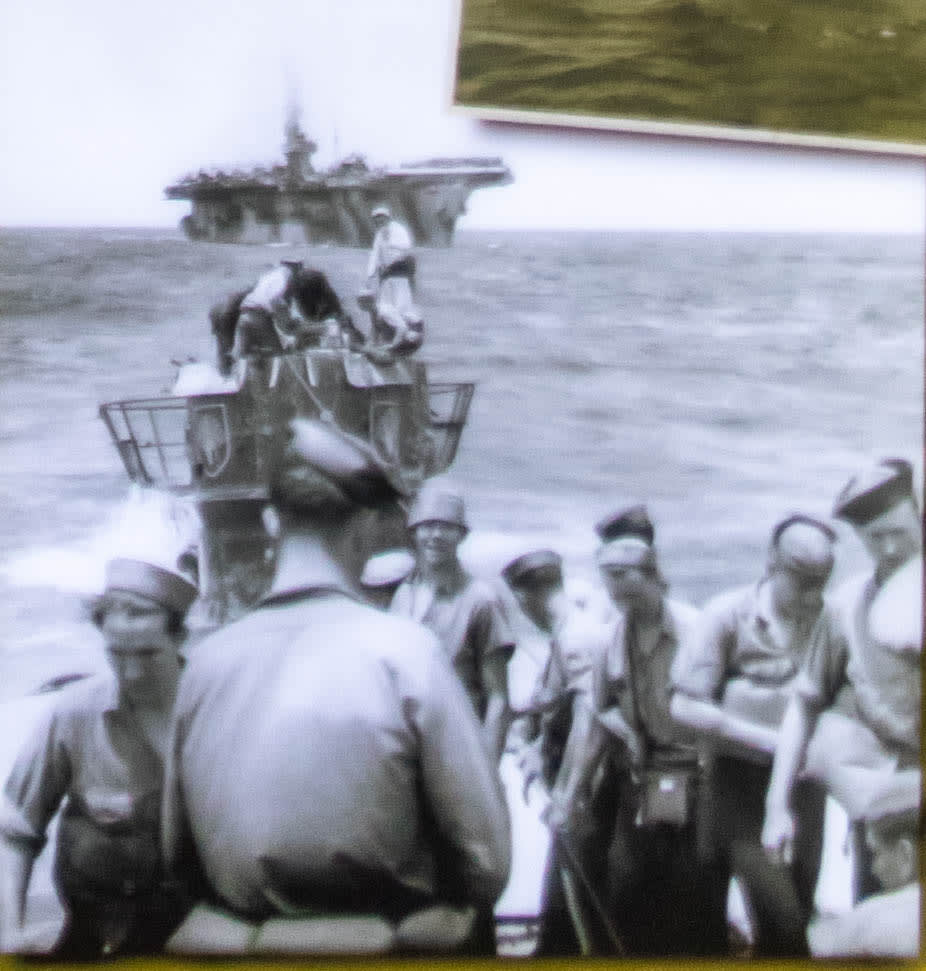

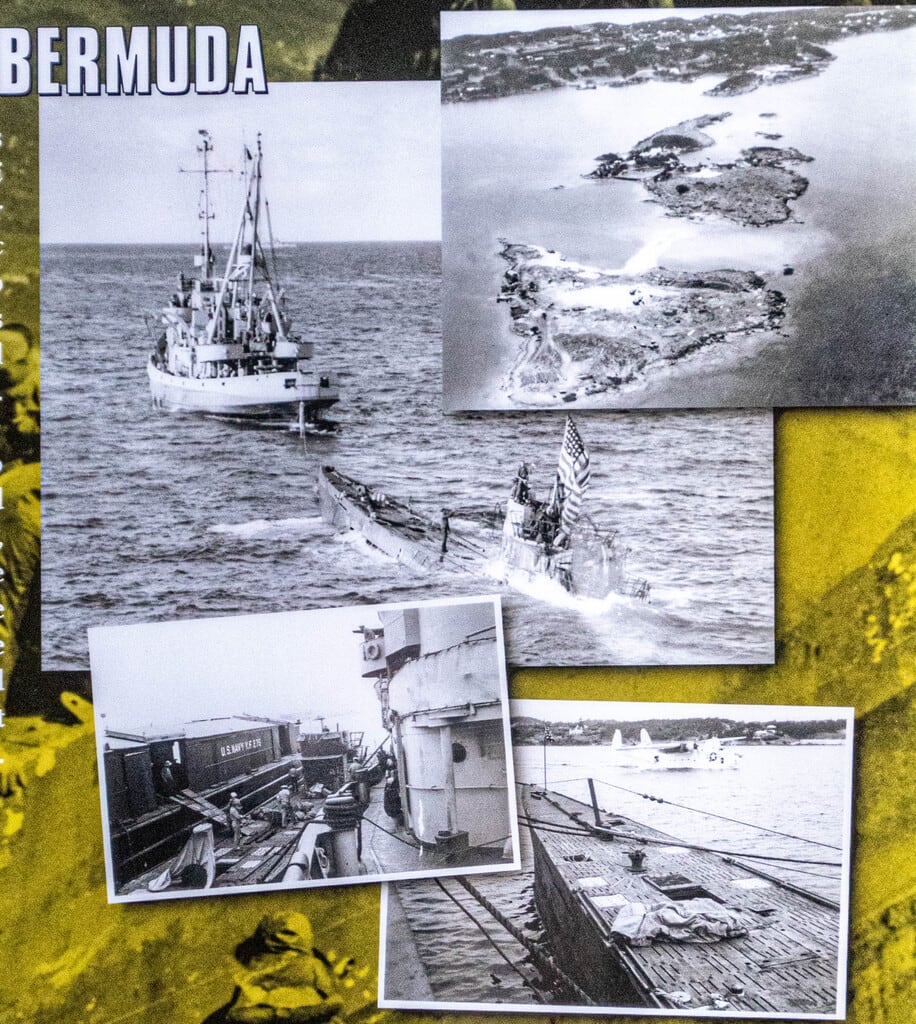

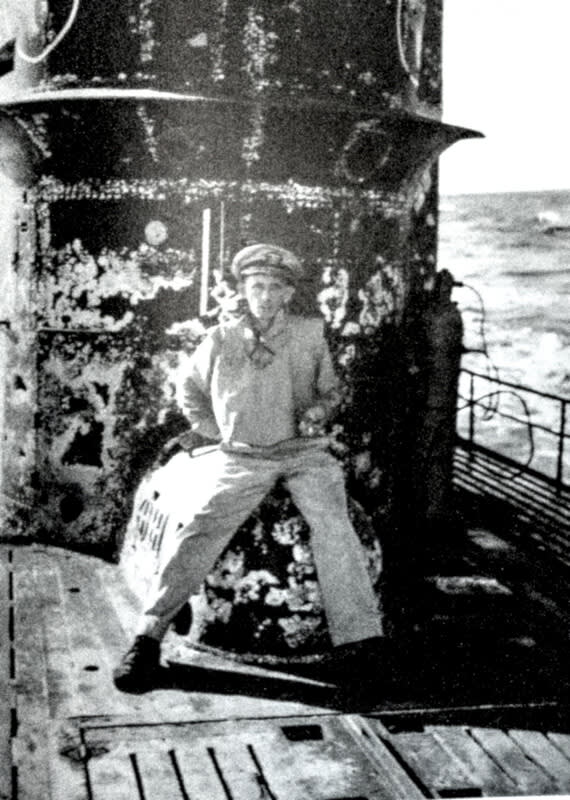

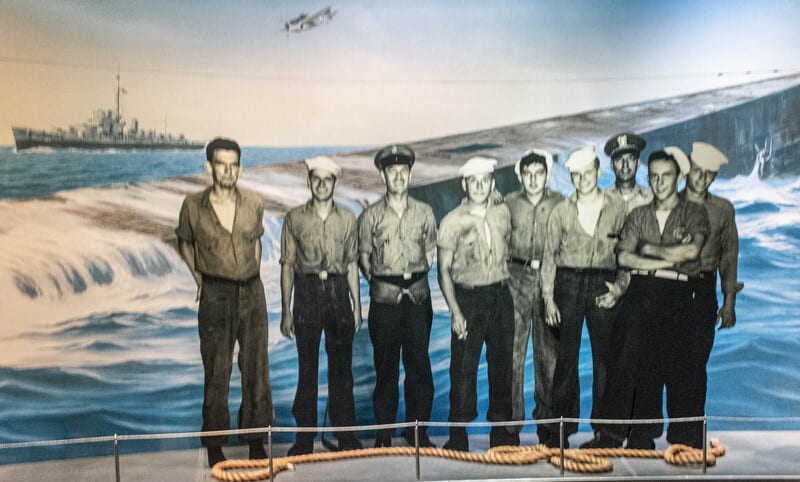

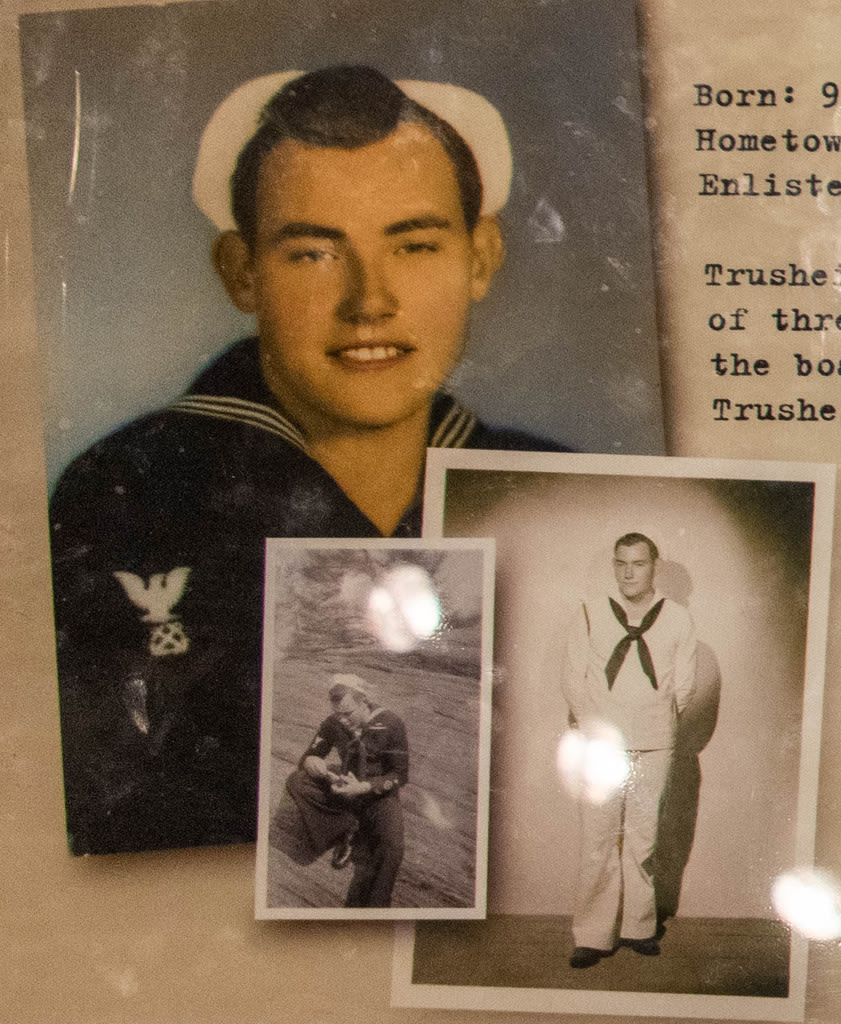

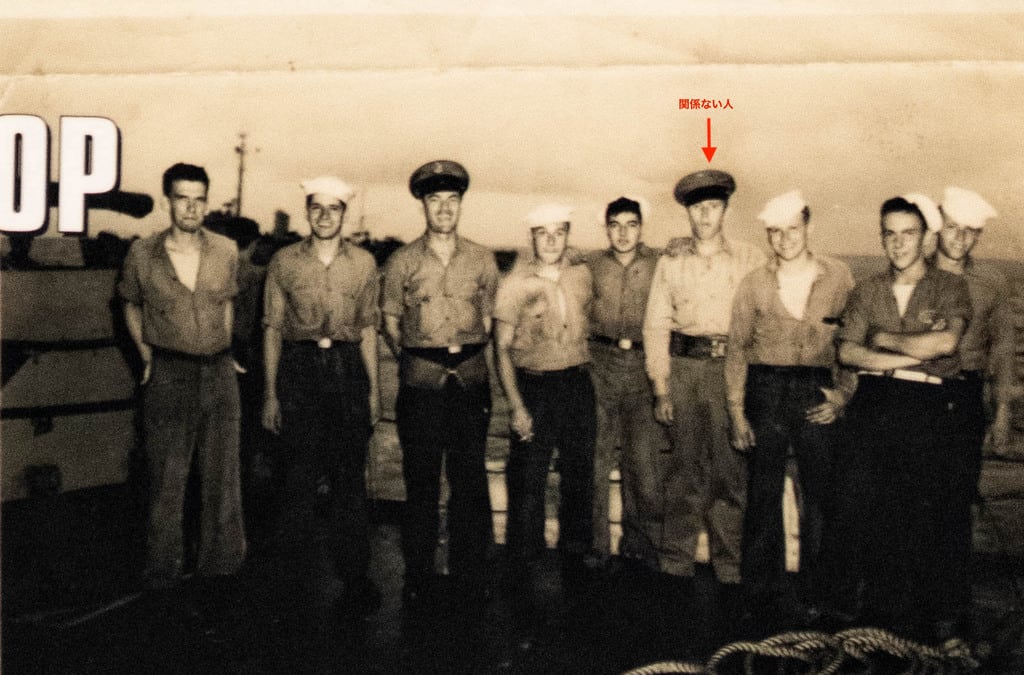

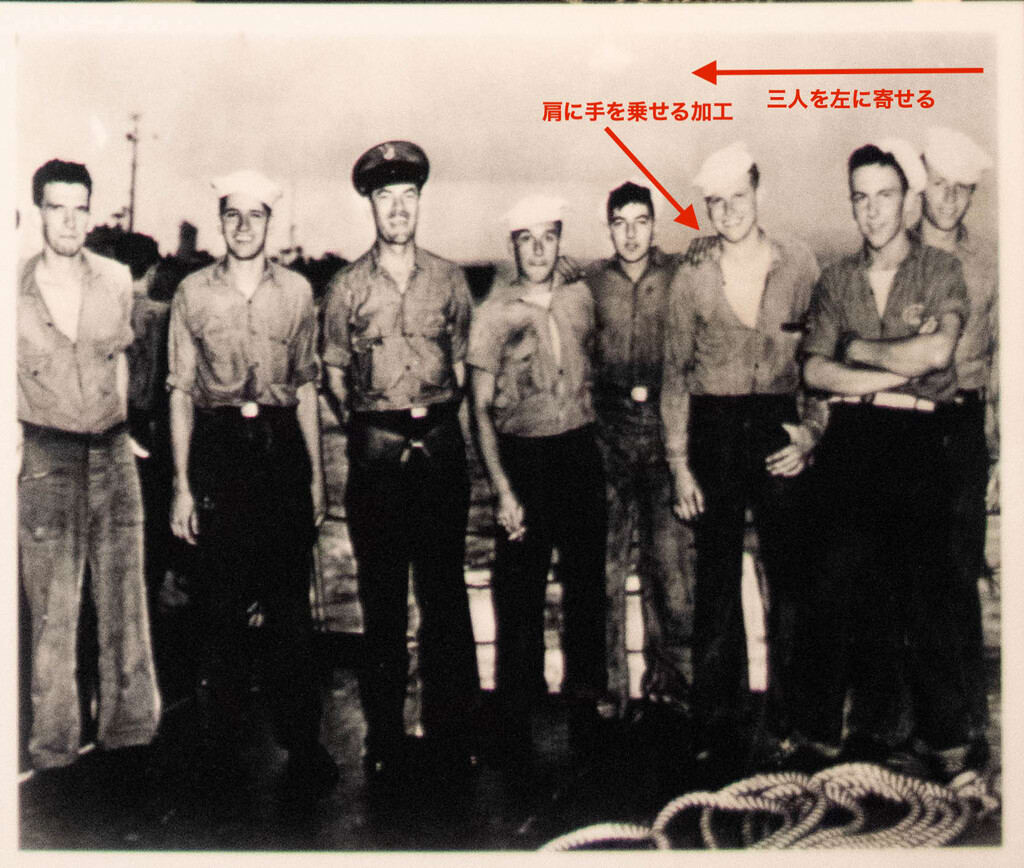

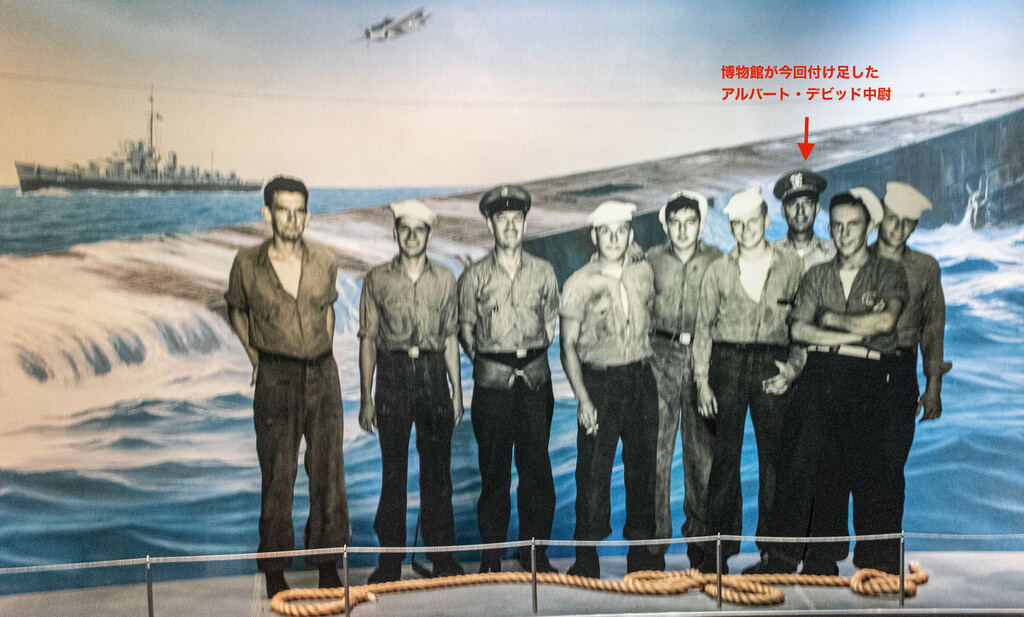

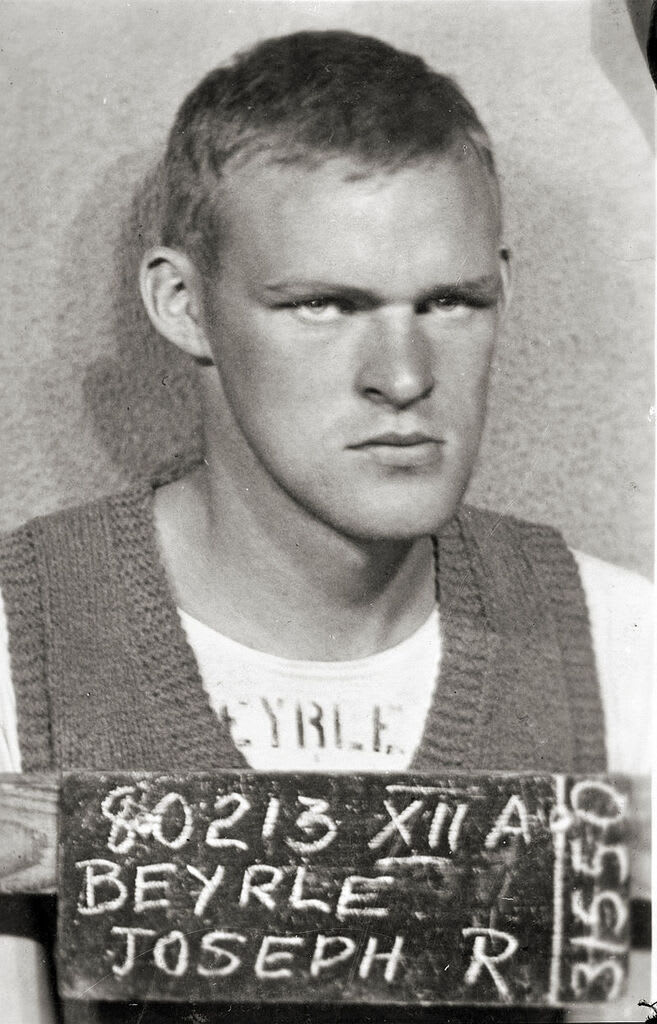

グッズの背景になっているのは捕虜になったU-505の乗員たちです。

彼らが捕虜になったとき、爆破沈没したはずの潜水艦が

確保されてしまったとはまだ知らされていなかったと思います。

とりあえずは死なずに済んだ、と言う気持ちと捕虜になっちまった、

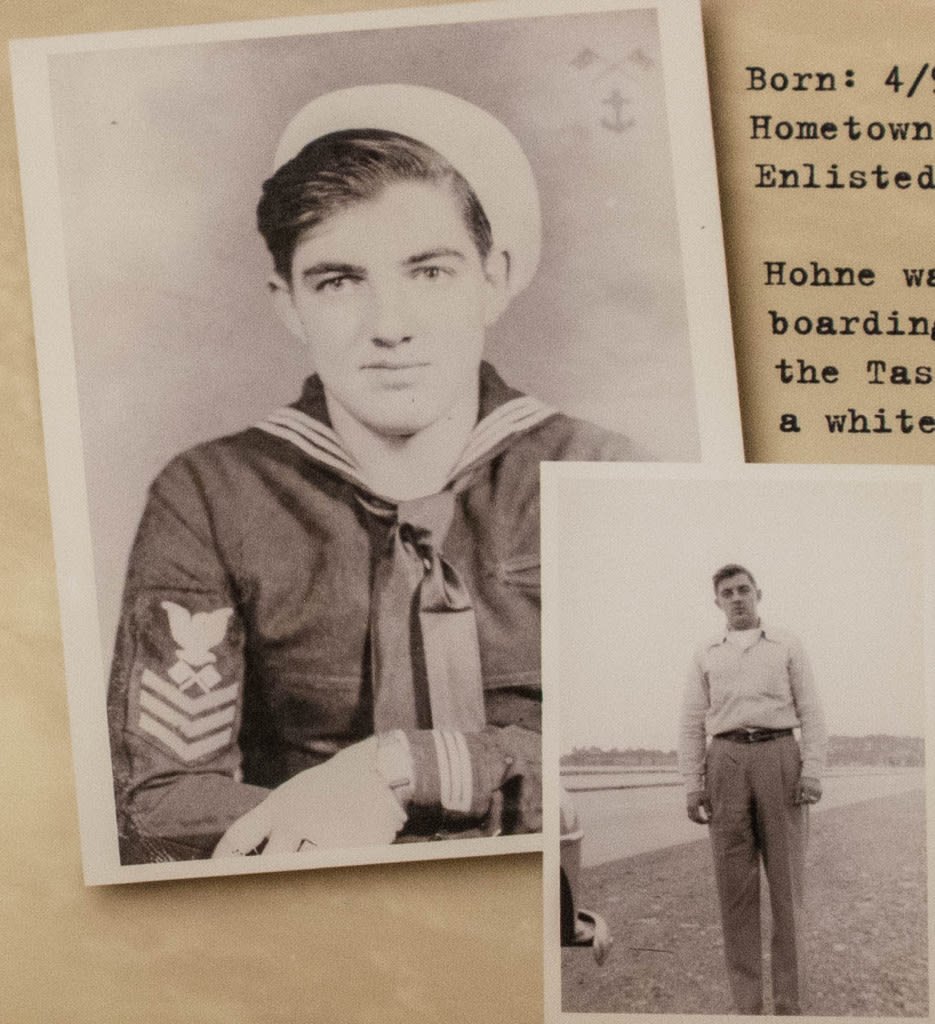

という状況で全員(´・ω・`)としていますが、シャワーを浴びて髭を剃り、

もしかしたら散髪もしてもらったのか、こざっぱりしていますね。

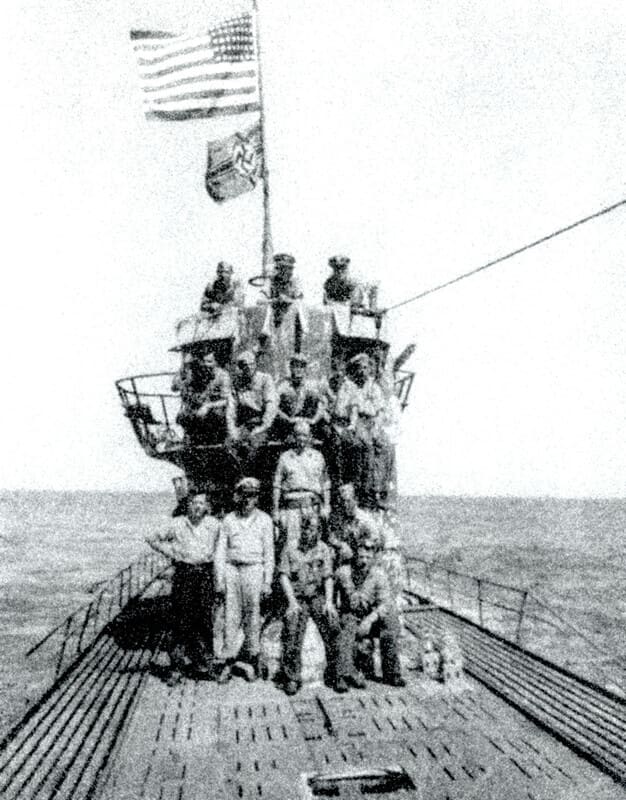

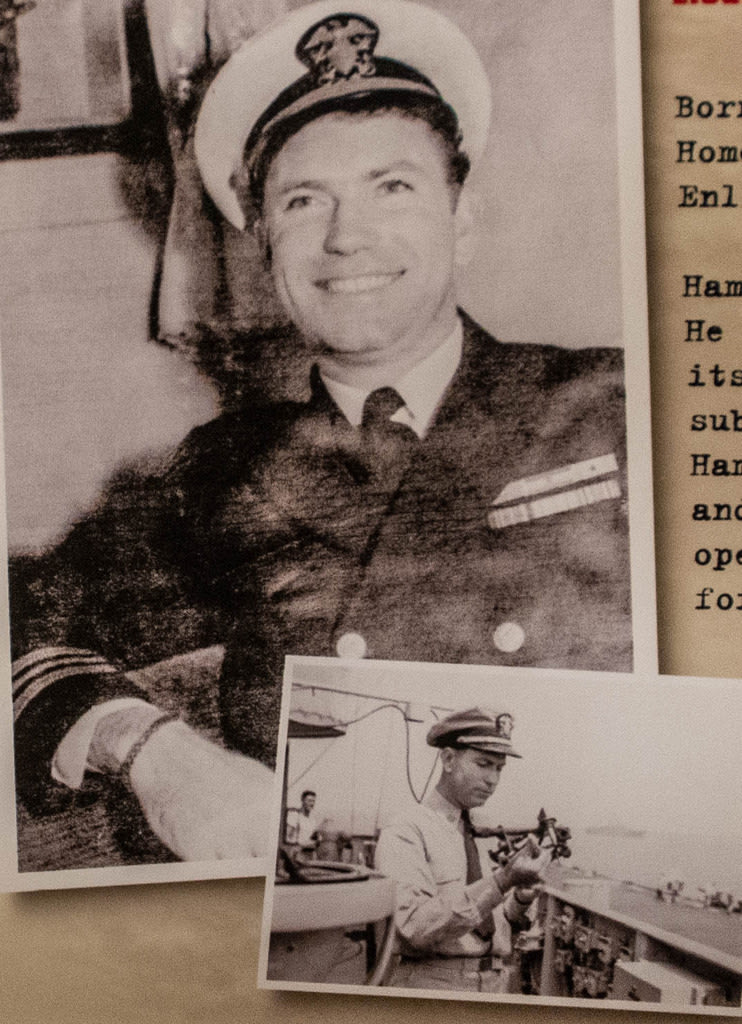

こちらもU-505乗員たちで、たぶん散髪髭剃りしてもらう前

全員白いシャツにズボンという同じスタイルです。

これは駆逐艦の甲板上でしょうか。

それでは展示品の説明をしていきます。

■ エスケープ・ラング

全員白いシャツにズボンという同じスタイルです。

これは駆逐艦の甲板上でしょうか。

それでは展示品の説明をしていきます。

■ エスケープ・ラング

アメリカ海軍の「モムセン・ラング」について説明したことがありますが、

さすがはドイツ海軍、ちゃんと潜水艦からの脱出用に、この

「タウホレッター Tauchretter」=水中脱出肺

を緊急呼吸装置兼救命具として開発し、搭載していました。

仕組みとしてはモムセン・ラングと同様、

ユーザーの呼気を濾過して再循環させる仕組みでした。

さすがはドイツ海軍、ちゃんと潜水艦からの脱出用に、この

「タウホレッター Tauchretter」=水中脱出肺

を緊急呼吸装置兼救命具として開発し、搭載していました。

仕組みとしてはモムセン・ラングと同様、

ユーザーの呼気を濾過して再循環させる仕組みでした。

バッグの中にある小さな酸素ボトルは、

救命具のように肺を膨らませ、呼吸用の空気を供給しました。

水深やユーザーの呼吸の強さにもよりますが、

エスケープラングは5分から2時間(幅大きすぎ)使用できました。

U-505の乗組員が脱出するときに多くが装着していたということです。

「ダイビング」

というと、特に日本語では水中に潜る意味ですが、20世紀半ば頃までは、

「呼吸できない空間にいる」という意味もありました。

たとえば1900年頃、消防士用の空気供給装置付き水冷式防火ボンネットは

「ファイヤーダイバー」と呼ばれ、1940年代にも、

呼吸装置を装着した人は「ガスダイバー」と呼ばれていたのもこれが語源です。

このような呼吸器から発展したのが、潜水救助器具であり、

鉱山など、陸上でも使用されるようになりましたが、

それらは水中での空気供給という役割に絞られてきます。

その仕組みについてもう一度説明しておきます。

通常の呼吸をする空気には、21%の酸素が含まれています。

一回の呼吸で、吸った空気から約4%の酸素が抜け、

それに見合う量の二酸化炭素(CO2)が吐き出されます。

原理的には、一定量の空気を酸素がなくなるまで

何度も「呼吸」することができるということになりますが、

吐き出された二酸化炭素は空気中に蓄積されていきます。

健康な生体は、血液中のCO2含有量を「測定」して

呼吸をコントロールしているため、

呼吸した空気中のCO2含有量がすぐに増えると、

まず耐え難いほどの息苦しさを感じるようになります。

また、吸入した空気中の二酸化炭素が多すぎると、5%以上で意識障害、

8%以上で長期的な意識混濁に次ぐ死亡という生理的な危険性が生じます。

そのため、空気中の二酸化炭素を呼吸回路から除去する必要があります。

そこでどうするかというと、呼気をソーダ石灰に流し、

CO2を水酸化ナトリウムと結合させ、さらに水酸化カルシウムで再生します。

かつてダイビングのライフセーバーには、

他の水酸化物とともに生焼けの石灰(CaO)が使用されていました。

これはCO2と直接結合して炭酸カルシウム(CaCO3)を生成し、

多くの熱を発生させて水中の冷却を打ち消す役目をします。

しかし、これだと浸透した水が生石灰と非常に激しく反応し、

肺に重度の火傷を負う危険性もありました。

また、生石灰は気づかないうちに水分と結合し、消石灰となり、

それだけではCO2を素早く結合することができません。

そこでCO2結合で失われた空気量は、酸素の添加で補う方法が取られました。

また、呼吸する空気中のCO2を化学反応で結合させ、

同時にO2を放出する物質も潜水救助器具に採用されています。

器具使用時は、同じ空気を何度も吸ったり吐いたりしますが、

ソーダ石灰を入れたカートリッジと酸素供給により、

救命具のように肺を膨らませ、呼吸用の空気を供給しました。

水深やユーザーの呼吸の強さにもよりますが、

エスケープラングは5分から2時間(幅大きすぎ)使用できました。

U-505の乗組員が脱出するときに多くが装着していたということです。

「ダイビング」

というと、特に日本語では水中に潜る意味ですが、20世紀半ば頃までは、

「呼吸できない空間にいる」という意味もありました。

たとえば1900年頃、消防士用の空気供給装置付き水冷式防火ボンネットは

「ファイヤーダイバー」と呼ばれ、1940年代にも、

呼吸装置を装着した人は「ガスダイバー」と呼ばれていたのもこれが語源です。

このような呼吸器から発展したのが、潜水救助器具であり、

鉱山など、陸上でも使用されるようになりましたが、

それらは水中での空気供給という役割に絞られてきます。

その仕組みについてもう一度説明しておきます。

通常の呼吸をする空気には、21%の酸素が含まれています。

一回の呼吸で、吸った空気から約4%の酸素が抜け、

それに見合う量の二酸化炭素(CO2)が吐き出されます。

原理的には、一定量の空気を酸素がなくなるまで

何度も「呼吸」することができるということになりますが、

吐き出された二酸化炭素は空気中に蓄積されていきます。

健康な生体は、血液中のCO2含有量を「測定」して

呼吸をコントロールしているため、

呼吸した空気中のCO2含有量がすぐに増えると、

まず耐え難いほどの息苦しさを感じるようになります。

また、吸入した空気中の二酸化炭素が多すぎると、5%以上で意識障害、

8%以上で長期的な意識混濁に次ぐ死亡という生理的な危険性が生じます。

そのため、空気中の二酸化炭素を呼吸回路から除去する必要があります。

そこでどうするかというと、呼気をソーダ石灰に流し、

CO2を水酸化ナトリウムと結合させ、さらに水酸化カルシウムで再生します。

かつてダイビングのライフセーバーには、

他の水酸化物とともに生焼けの石灰(CaO)が使用されていました。

これはCO2と直接結合して炭酸カルシウム(CaCO3)を生成し、

多くの熱を発生させて水中の冷却を打ち消す役目をします。

しかし、これだと浸透した水が生石灰と非常に激しく反応し、

肺に重度の火傷を負う危険性もありました。

また、生石灰は気づかないうちに水分と結合し、消石灰となり、

それだけではCO2を素早く結合することができません。

そこでCO2結合で失われた空気量は、酸素の添加で補う方法が取られました。

また、呼吸する空気中のCO2を化学反応で結合させ、

同時にO2を放出する物質も潜水救助器具に採用されています。

器具使用時は、同じ空気を何度も吸ったり吐いたりしますが、

ソーダ石灰を入れたカートリッジと酸素供給により、

窒息することはありません。

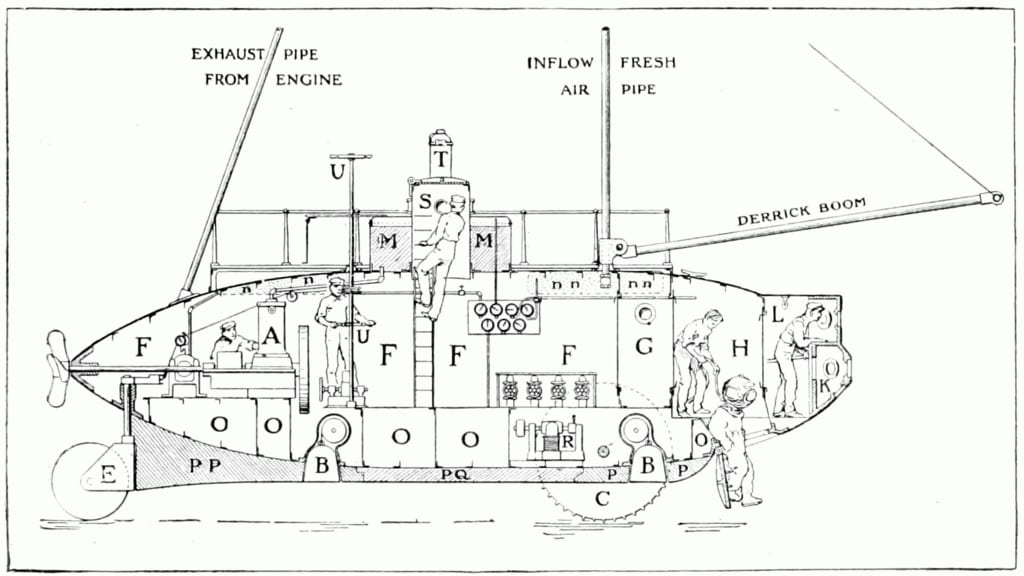

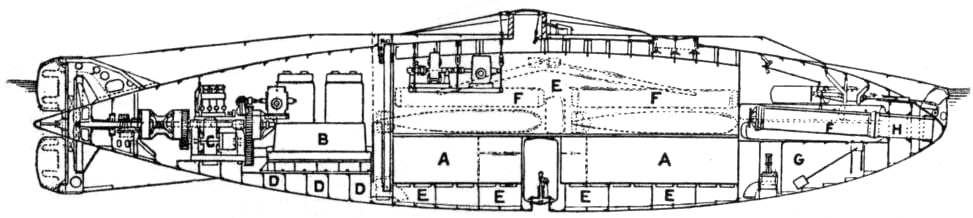

口に咥えるマウスピースには、2本の短いチューブが取り付けられており、

1本のチューブは石灰のカートリッジに通じています。

ここで呼気中の空気からCO2が濾過されます。

口に咥えるマウスピースには、2本の短いチューブが取り付けられており、

1本のチューブは石灰のカートリッジに通じています。

ここで呼気中の空気からCO2が濾過されます。

残った空気は、さらに呼吸袋(対肺)に流れ込みます。

抽出されたCO2の量は、小型の高圧ボンベの酸素で置き換えられます。

ここで再び息を吸うと、空気は呼吸バッグから2番目のチューブを通って

マウスピースへと戻っていきます。

鼻呼吸を絶対にしてはいけないので、着用者はノーズクリップを装着します。

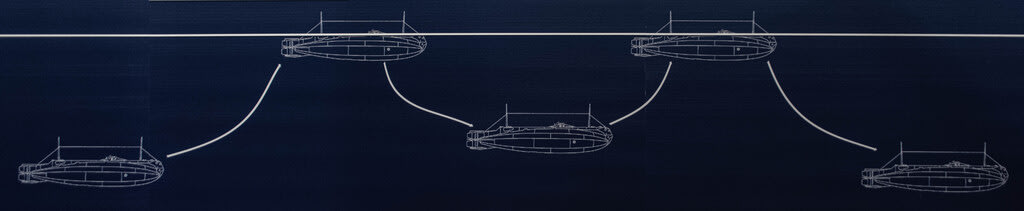

さて、この器具を潜水艦の救助に使用するときですが、どうするかというと、

もし緊急事態により、あなたが潜水艦から脱出する必要が生じた場合、

まず、可能であれば、船内の空気が水で圧縮され、

残った気泡の圧力が水深の圧力に対応するまで待たなければなりません。

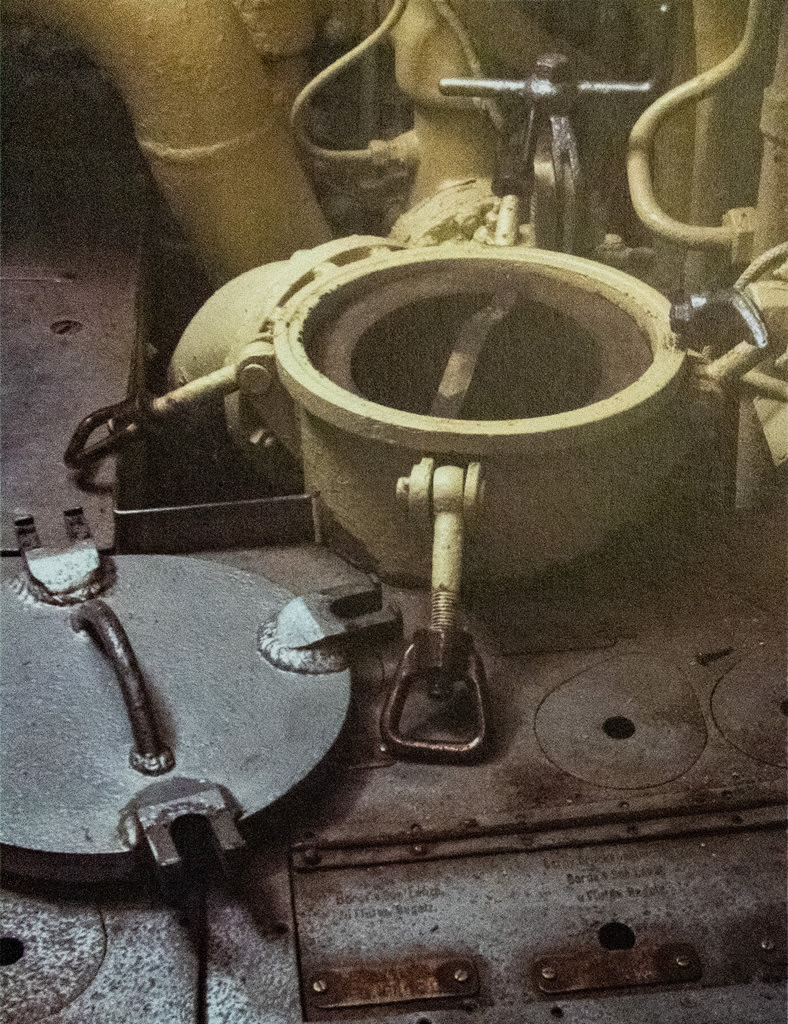

したがって、潜水艦の出口シャフトの下端は、

ハッチを開けたときに空気が逃げないように、

「エア・トラップ」といって艦体の天井より低く設計されていました。

ちょっと待つと内圧と外圧が均一化されて

ハッチを開けられるので、乗組員は外に出ることができるのです。

ある作家が、この時の様子を下のように書き表しています。

事故が起きた直後、『潜水救助隊出動!』の号令で、

乗組員は救助器具を装備した・・・。

沈没艦からの脱出は、艦内の圧力差をなくすことで初めて可能となる。

そのためには艦内を満タンにする以外に方法はない。

クルーは深呼吸をして、「潜水救助」の呼吸器を口元に持っていき、

マウスピースのタップを開けてノーズクリップを装着する。

酸素ボンベのバルブを、呼吸袋が背中で膨らむまで開ける。

そして皇帝にまた『万歳!』を叫ぶ。

最後の救いの道が開く。

重い、怖いという人もいるが、こうするしかない。

バルブを緩めると、水がゴボゴボと音を立てながら部屋の中に上がってきて、

待っている人たちの足元を洗い、体を這い上がり、頭上で閉じていく。

その結果、どうなるのか?

救世主の酸素が彼らを支えているのだ。

しかし、光は消えてしまった。

手探りで、彼らの腕が触れ合う。

右手は酸素ボンベのバルブを握り、間隔をあけて栄養ガスを流入させる。

左手は圧縮空気ボンベのバルブを握り、装置内の圧力差を麻痺させる。

数分後、部屋は圧縮ガスの層を除いて水で一杯になる。

コンパニオンウェイが開かれ、ハッチから次々と人が出てくる......。

一人目の男はすぐに光に向かって上昇する。

「ダイビングセーバー」の中で膨張していた空気は、細かく組織され、

優れた実績を持つ圧力開放弁から泡を吹いて逃げ出す。

水深6mで5分間の休憩を挟み、光に照らされ、

救助の準備が整った仲間のもとへ昇ることができるのだ。

救助隊員は水面に浮き、垂直に泳ぐ姿勢になる。

安全に機能する脱着装置を使用することで、

泳いでいる人は呼吸装置から解放される。

.「潜水ライフセーバー」での救助は、

最高度の冷血さと規律が要求されることに疑いの余地はない.。

”ドイツ海軍の潜水救助器の歴史”

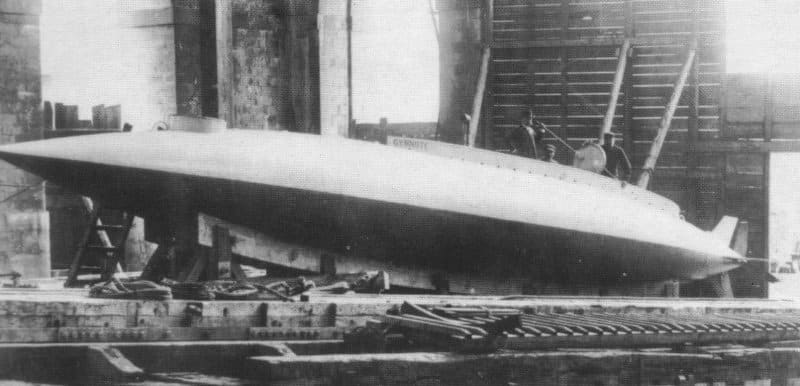

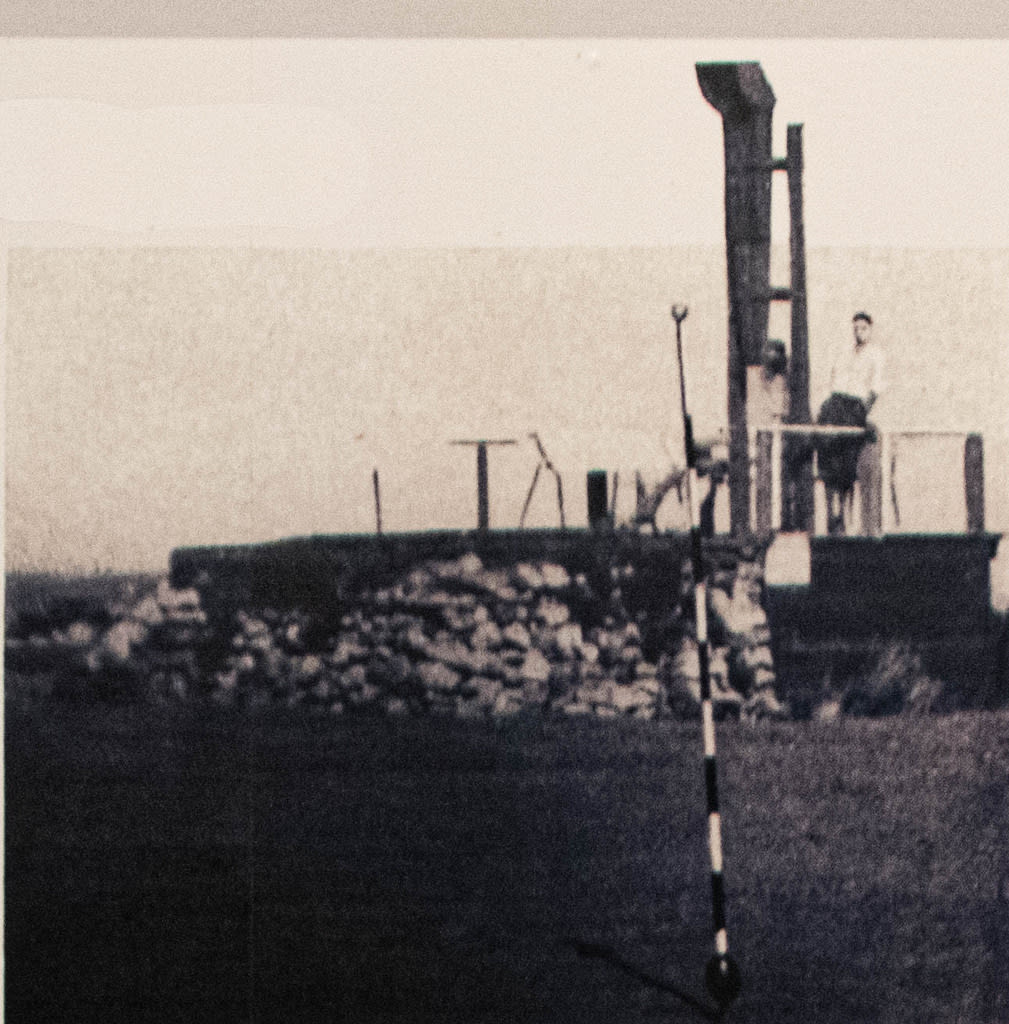

第一次世界大戦の少し前、軍事用の潜水艦が開発されると、

同時に事故が起きたときの救出方法も論じられるようになりました。

最初の試みでは単純な「呼吸袋」が使用されましたが、

この袋は浮力補助具としては有効でも、浮上する人が完全に上昇するのに

十分な酸素を賄うほどではありませんでした。

1903年からイギリスのSiebe Gorman社に勤務していた

Robert Henry DavisとHenry A. Fleussは、水中や鉱山で使用する

「ドージングバルブ」という再呼吸装置を開発しました。

1907年には高圧ボンベから酸素を供給し、

水酸化ナトリウムを含む中間カートリッジで二酸化炭素を同時に吸収する

という仕組みの潜水艦用救助装置が発明されています。

このドレーゲル・ダイブ・レスキューヤーは

口腔呼吸器を通して浮上する人に約30分間酸素を供給しました。

ドレーゲル社(Dräger)の潜水救助器は、

キール湾での潜水艦SM U 3の沈没後、帝国海軍に救助装置として提供され、

1912年以降、ドイツの潜水艦で使用されることになります。

コンパニオンウェイが開かれ、ハッチから次々と人が出てくる......。

一人目の男はすぐに光に向かって上昇する。

「ダイビングセーバー」の中で膨張していた空気は、細かく組織され、

優れた実績を持つ圧力開放弁から泡を吹いて逃げ出す。

水深6mで5分間の休憩を挟み、光に照らされ、

救助の準備が整った仲間のもとへ昇ることができるのだ。

救助隊員は水面に浮き、垂直に泳ぐ姿勢になる。

安全に機能する脱着装置を使用することで、

泳いでいる人は呼吸装置から解放される。

.「潜水ライフセーバー」での救助は、

最高度の冷血さと規律が要求されることに疑いの余地はない.。

”ドイツ海軍の潜水救助器の歴史”

第一次世界大戦の少し前、軍事用の潜水艦が開発されると、

同時に事故が起きたときの救出方法も論じられるようになりました。

最初の試みでは単純な「呼吸袋」が使用されましたが、

この袋は浮力補助具としては有効でも、浮上する人が完全に上昇するのに

十分な酸素を賄うほどではありませんでした。

1903年からイギリスのSiebe Gorman社に勤務していた

Robert Henry DavisとHenry A. Fleussは、水中や鉱山で使用する

「ドージングバルブ」という再呼吸装置を開発しました。

1907年には高圧ボンベから酸素を供給し、

水酸化ナトリウムを含む中間カートリッジで二酸化炭素を同時に吸収する

という仕組みの潜水艦用救助装置が発明されています。

このドレーゲル・ダイブ・レスキューヤーは

口腔呼吸器を通して浮上する人に約30分間酸素を供給しました。

ドレーゲル社(Dräger)の潜水救助器は、

キール湾での潜水艦SM U 3の沈没後、帝国海軍に救助装置として提供され、

1912年以降、ドイツの潜水艦で使用されることになります。

今現在も潜水器具を作り続けているドレーゲルHP

このときの救助具は、泳がずに浮上できるように浮力をつけられましたが、

その後発明された水中潜水用救助具はおもりを備えていたので、

潜って負傷者を捜索・救出することも可能でした。

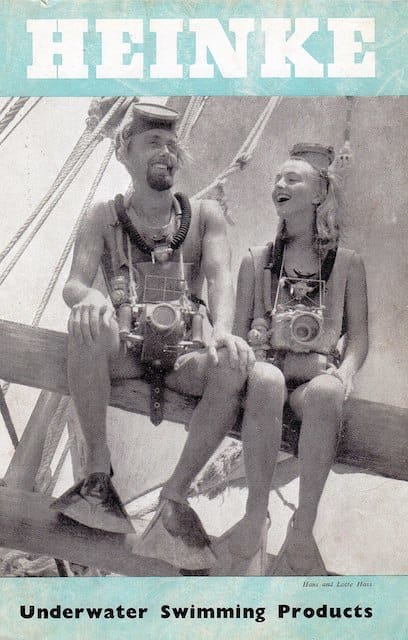

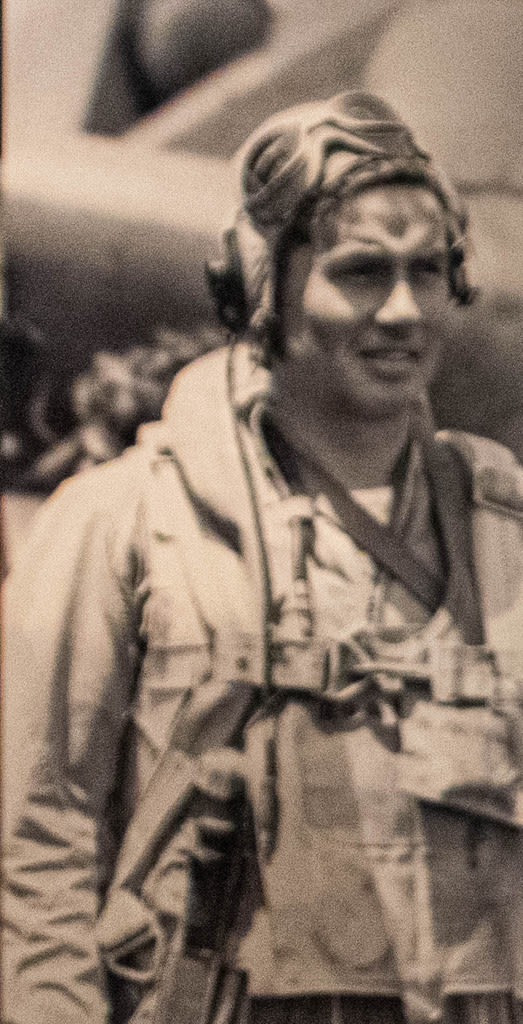

時代は降って1939年以降、オーストリアの生物学者であり、

水中ダイビングの第一人者だったハンス・ハスは、

現在の標準的な浮力潜水具の前身となる潜水救助具を開発しました。

圧力容器には酸素や圧縮空気の代わりに入れられた適切な混合ガスが、

バルブで自動的に注入されることで、

より深い深度での潜水救助が可能になりました。

このときの救助具は、泳がずに浮上できるように浮力をつけられましたが、

その後発明された水中潜水用救助具はおもりを備えていたので、

潜って負傷者を捜索・救出することも可能でした。

時代は降って1939年以降、オーストリアの生物学者であり、

水中ダイビングの第一人者だったハンス・ハスは、

現在の標準的な浮力潜水具の前身となる潜水救助具を開発しました。

圧力容器には酸素や圧縮空気の代わりに入れられた適切な混合ガスが、

バルブで自動的に注入されることで、

より深い深度での潜水救助が可能になりました。

ハンス・ハス

その後、呼吸のたびに発生する二酸化炭素を吸収し、

消費された酸素を手動または自動で補給する酸素循環装置へと発展します。

第二次世界大戦時のドイツ製潜水救助器具の原型は、現在でも

レオパルド2戦車の河川潜水の緊急安全装置として使用されています。

その後、呼吸のたびに発生する二酸化炭素を吸収し、

消費された酸素を手動または自動で補給する酸素循環装置へと発展します。

第二次世界大戦時のドイツ製潜水救助器具の原型は、現在でも

レオパルド2戦車の河川潜水の緊急安全装置として使用されています。

■ エスケープ・ラング、その他

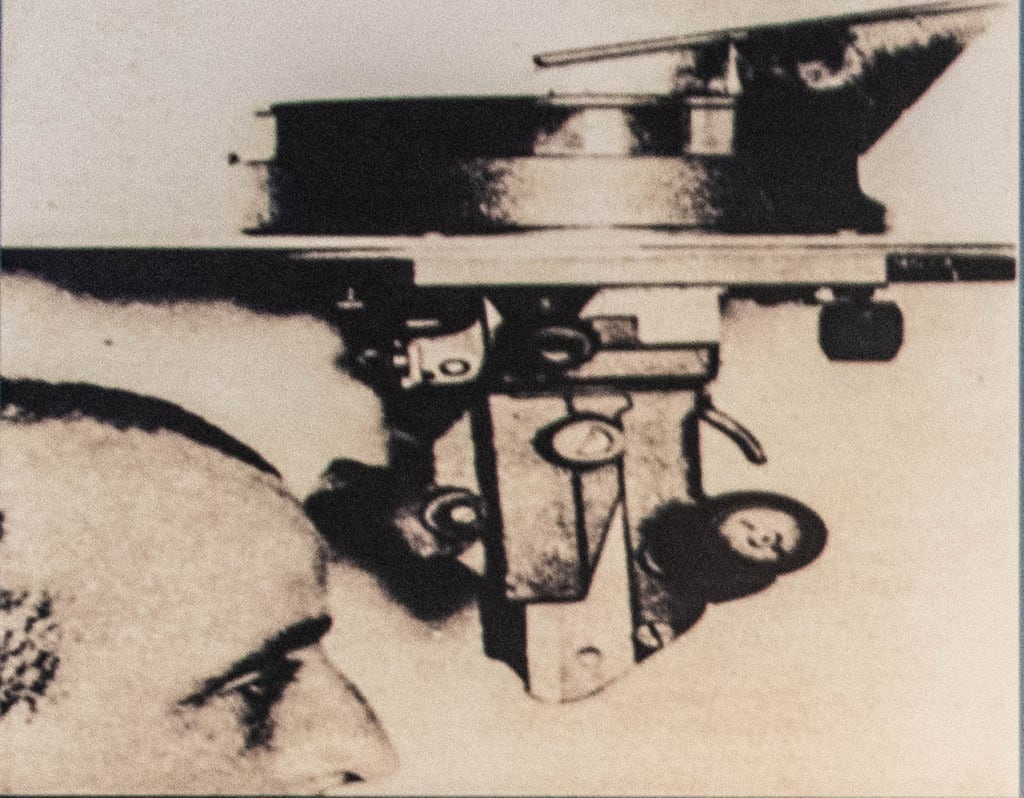

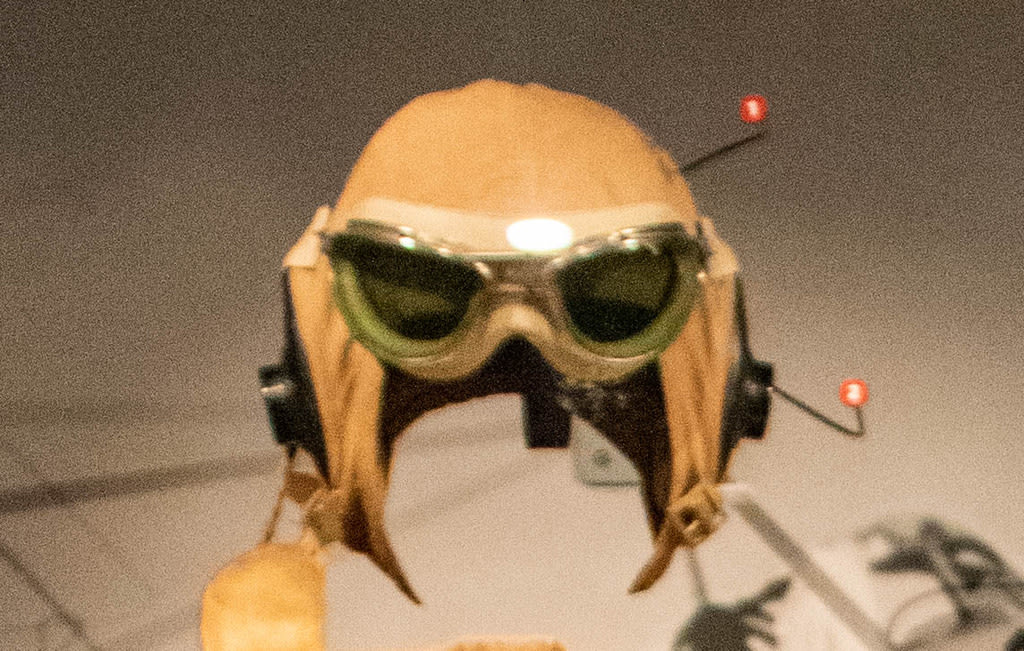

2)エスケープラング用ゴーグル

Uボートの乗員は、水中で潜水艦から脱出することを余儀なくされた場合、

脱出用のラングとゴーグルを着用しました。

この装置は、たとえば壊れた電気モーターのバッテリーから

有毒ガスが艦内に漏れたといった場合や、

潜水艦が浮上している間に海中で修理を行う場合に使われました。

U-505は、米軍に攻撃され捕獲されることになった最後の哨戒中、

魚雷発射管のドアが開いたまま動かなくなってしまったため、

このゴーグルを数回着用しています。

ゴーグルは小さ区折りたたんで脱出用のラングと共に

一緒に保管しておくのが決まりでした。

3)脱出用ラングマウスピースとノーズクリップ

ゴーグルの下の部品をご覧ください。

脱出ラングのノーズクリップは、鼻孔を挟んで閉じ、

マウスピースから息を吸ったり吐いたりしました。

我々が「常識として」よく知っていることですが、

アクアラングでは決して鼻呼吸は行いません。

バッグ内に仕込まれたアルカリカートリッジに接続された

マウスピースのホースを加えて呼吸を行います。

2)エスケープラング用ゴーグル

Uボートの乗員は、水中で潜水艦から脱出することを余儀なくされた場合、

脱出用のラングとゴーグルを着用しました。

この装置は、たとえば壊れた電気モーターのバッテリーから

有毒ガスが艦内に漏れたといった場合や、

潜水艦が浮上している間に海中で修理を行う場合に使われました。

U-505は、米軍に攻撃され捕獲されることになった最後の哨戒中、

魚雷発射管のドアが開いたまま動かなくなってしまったため、

このゴーグルを数回着用しています。

ゴーグルは小さ区折りたたんで脱出用のラングと共に

一緒に保管しておくのが決まりでした。

3)脱出用ラングマウスピースとノーズクリップ

ゴーグルの下の部品をご覧ください。

脱出ラングのノーズクリップは、鼻孔を挟んで閉じ、

マウスピースから息を吸ったり吐いたりしました。

我々が「常識として」よく知っていることですが、

アクアラングでは決して鼻呼吸は行いません。

バッグ内に仕込まれたアルカリカートリッジに接続された

マウスピースのホースを加えて呼吸を行います。

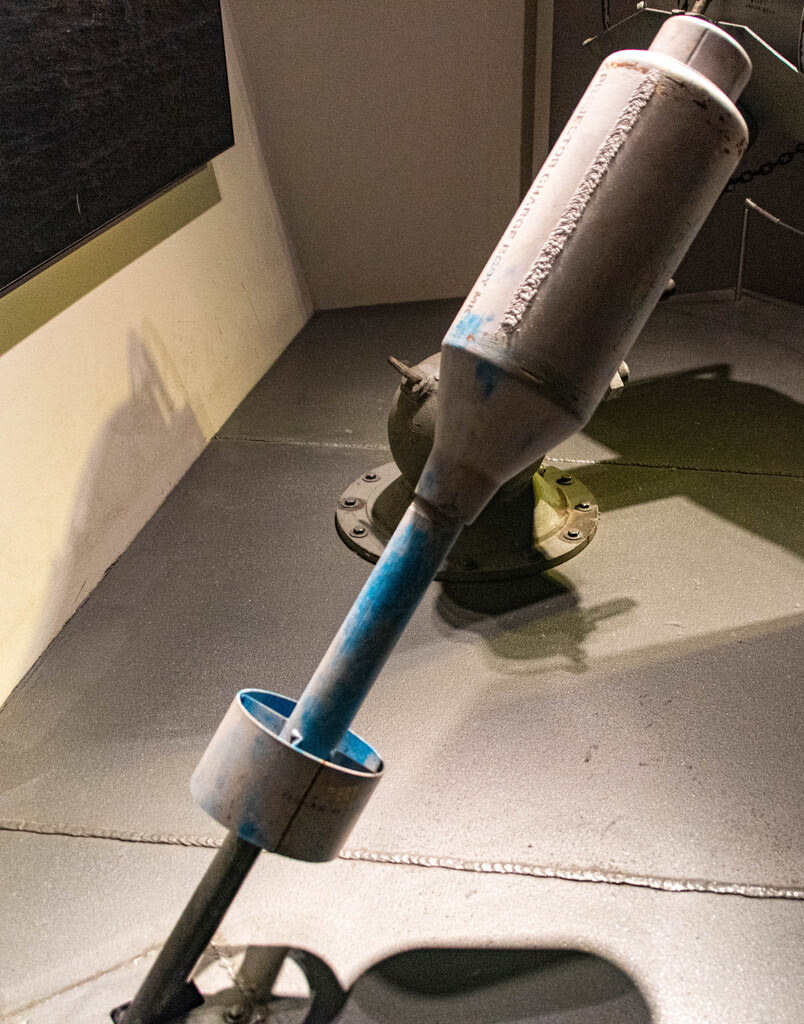

4)アルカリ・カートリッジ

蛇腹状のホースにつながっているのがアルカリカートリッジです。

炭素(C)を呼吸し、酸素(O2)をバッグに戻して再び吸入させることにより

呼気(CO2)をリサイクルしました。

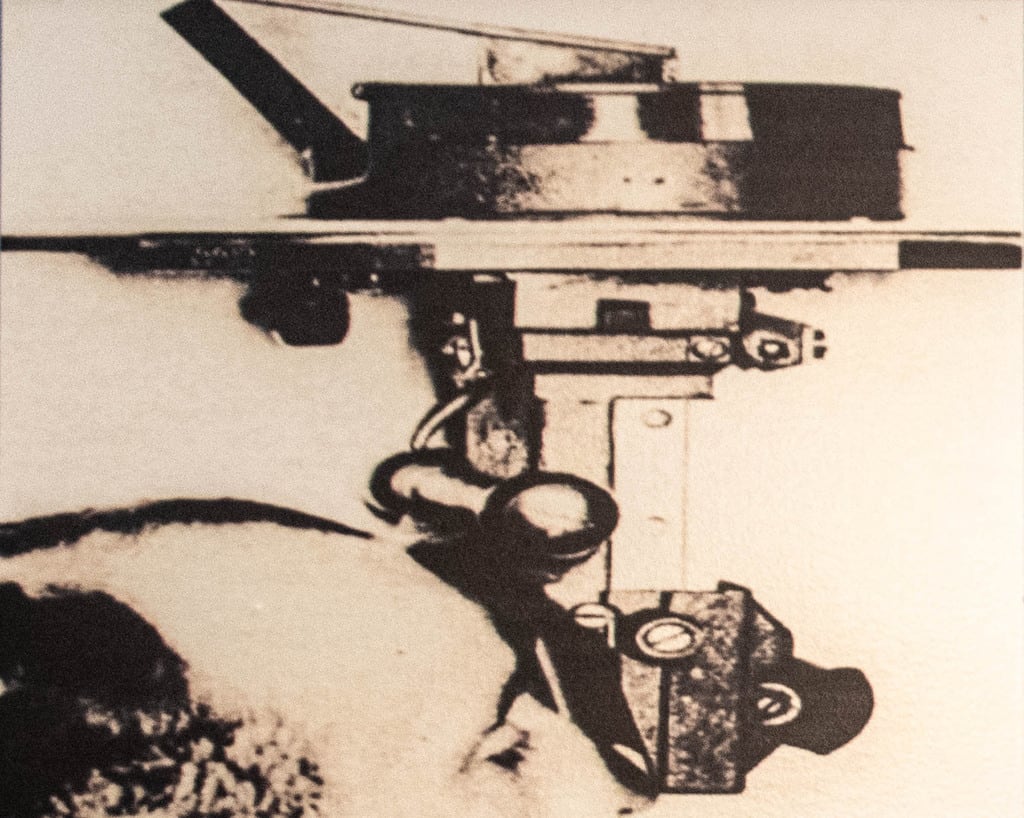

5)エスケープラングエアボトル

一番上の瓶状のものです。

ゴムびきキャンバスバッグ内の圧縮酸素のボトルは、

必要に応じて使用者に追加の酸素を提供しました。

バッグから突き出た小さなハンドルにより、

使用者は空気の流れを調整することができました。

U-505が潜水しながら索敵活動を行なっている時、

乗組員は酸素を節約するために寝台に静かに横になり、

タウヒレッター(水中脱出ラング)を使用しながら

静かに器具で呼吸することを余儀なくされました。

6)クロージャー・スプリング

真ん中の金色のチューブです。

脱出用ラングのゴム張りのキャンバスバッグの底は、

バッグの端から滑り落ちる仕掛けの、

たいへん独創的なスプリングクリップで閉じられていました。

フィルターを交換したり、酸素ボンベを充電する時

取り外しができなければなりませんが、同時に、

機密性に十分な強度を備えている必要がありました。

このスプリングはその役目を果たす道具です。

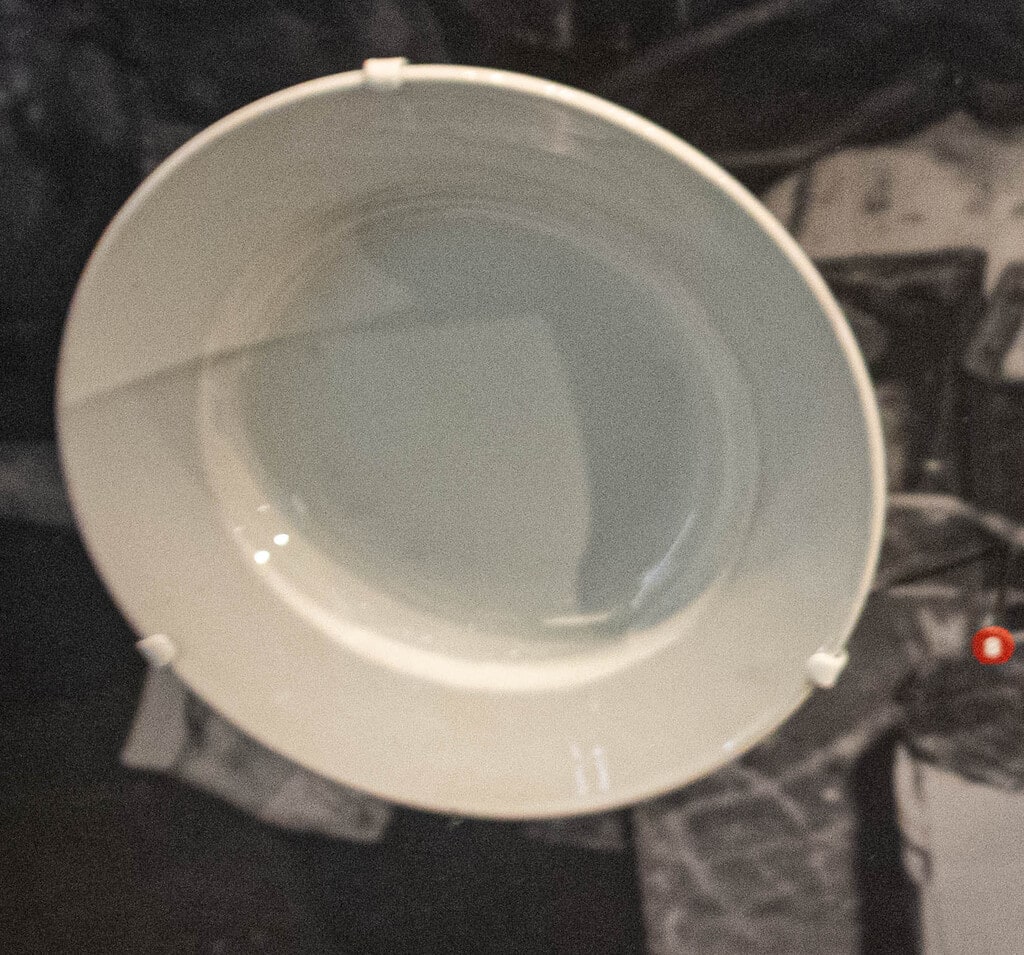

7)アルカリ顆粒

シャーレの上の、葛粉のような白い粉はアルカリ顆粒です。

粒子は常に空気中の炭素を吸収するため、マウスピースのバルブを閉じて、

粒子がボートの大気にさらされるのを制限する必要がありました。

そうしないと、粒子がすぐに容量一杯になり、

使用者の呼気から炭素を引き出すことができなくなります。

蛇腹状のホースにつながっているのがアルカリカートリッジです。

炭素(C)を呼吸し、酸素(O2)をバッグに戻して再び吸入させることにより

呼気(CO2)をリサイクルしました。

5)エスケープラングエアボトル

一番上の瓶状のものです。

ゴムびきキャンバスバッグ内の圧縮酸素のボトルは、

必要に応じて使用者に追加の酸素を提供しました。

バッグから突き出た小さなハンドルにより、

使用者は空気の流れを調整することができました。

U-505が潜水しながら索敵活動を行なっている時、

乗組員は酸素を節約するために寝台に静かに横になり、

タウヒレッター(水中脱出ラング)を使用しながら

静かに器具で呼吸することを余儀なくされました。

6)クロージャー・スプリング

真ん中の金色のチューブです。

脱出用ラングのゴム張りのキャンバスバッグの底は、

バッグの端から滑り落ちる仕掛けの、

たいへん独創的なスプリングクリップで閉じられていました。

フィルターを交換したり、酸素ボンベを充電する時

取り外しができなければなりませんが、同時に、

機密性に十分な強度を備えている必要がありました。

このスプリングはその役目を果たす道具です。

7)アルカリ顆粒

シャーレの上の、葛粉のような白い粉はアルカリ顆粒です。

粒子は常に空気中の炭素を吸収するため、マウスピースのバルブを閉じて、

粒子がボートの大気にさらされるのを制限する必要がありました。

そうしないと、粒子がすぐに容量一杯になり、

使用者の呼気から炭素を引き出すことができなくなります。

■ 映画に登場した「タウホレッター」

Uボートの映画に登場した脱出ラング、タウホレッター出演シーンを

書き出してみました。

「Uボート(ダス・ブート)」

●艦内の火災を鎮火させた後換気をするために使う

●「幽霊ヨハン」がこれを使ってディーゼルエンジンの下への

水の侵入を食い止める

●チーフエンジニアが破壊されたバッテリーセルをバイパスした時

これを使っていた

●ジブラルタル沖280m深海で立ち往生した時、

寝台に横たわりながらダイビングレスキューを使い、

空気を節約して修理の時間を稼いだ

「Uボート最後の決断」

Uボートの映画に登場した脱出ラング、タウホレッター出演シーンを

書き出してみました。

「Uボート(ダス・ブート)」

●艦内の火災を鎮火させた後換気をするために使う

●「幽霊ヨハン」がこれを使ってディーゼルエンジンの下への

水の侵入を食い止める

●チーフエンジニアが破壊されたバッテリーセルをバイパスした時

これを使っていた

●ジブラルタル沖280m深海で立ち往生した時、

寝台に横たわりながらダイビングレスキューを使い、

空気を節約して修理の時間を稼いだ

「Uボート最後の決断」

艦内で髄膜炎が蔓延したので残りの乗員が使用した

「U-47出撃せよ」

艦内での酸素節約のために使用

U-47は当時もっとも成功したUボートと評価されたが

1941年哨戒中に行方不明となり戦没認定された

「モルゲンロート」

沈没した潜水艦からの脱出に使われた

モルゲンロートは「朝」「赤」という意味で、

早朝に昇り始めた太陽の光に照らされて

山肌が赤く染まる現象をさす。登山用語。

日本未公開

「オオカミの呼び声-深海の決断」

沈没した潜水艦からの脱出に使われた

日本未公開

「U-47出撃せよ」

艦内での酸素節約のために使用

U-47は当時もっとも成功したUボートと評価されたが

1941年哨戒中に行方不明となり戦没認定された

「モルゲンロート」

沈没した潜水艦からの脱出に使われた

モルゲンロートは「朝」「赤」という意味で、

早朝に昇り始めた太陽の光に照らされて

山肌が赤く染まる現象をさす。登山用語。

日本未公開

「オオカミの呼び声-深海の決断」

沈没した潜水艦からの脱出に使われた

日本未公開

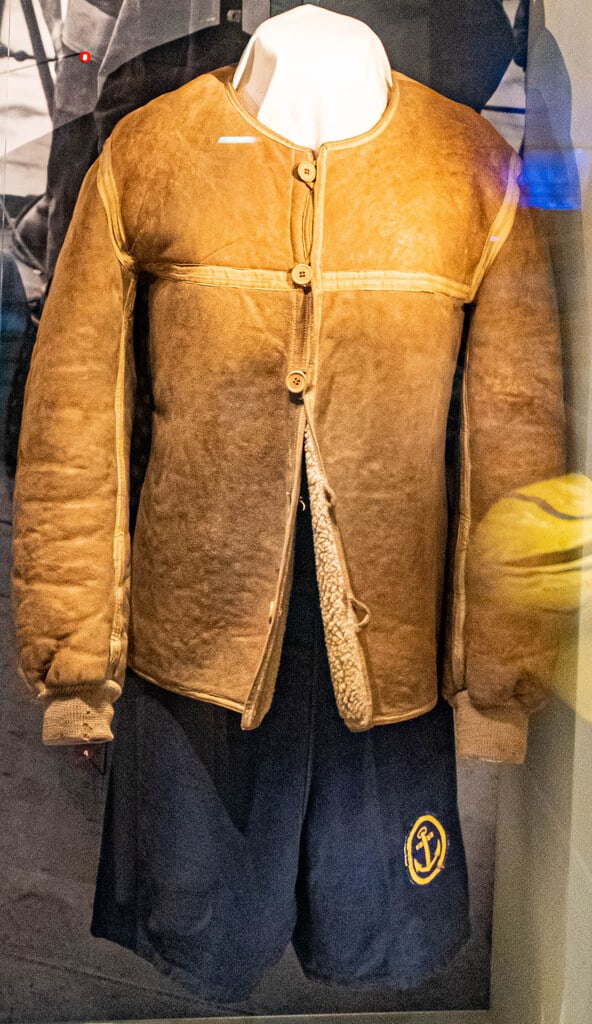

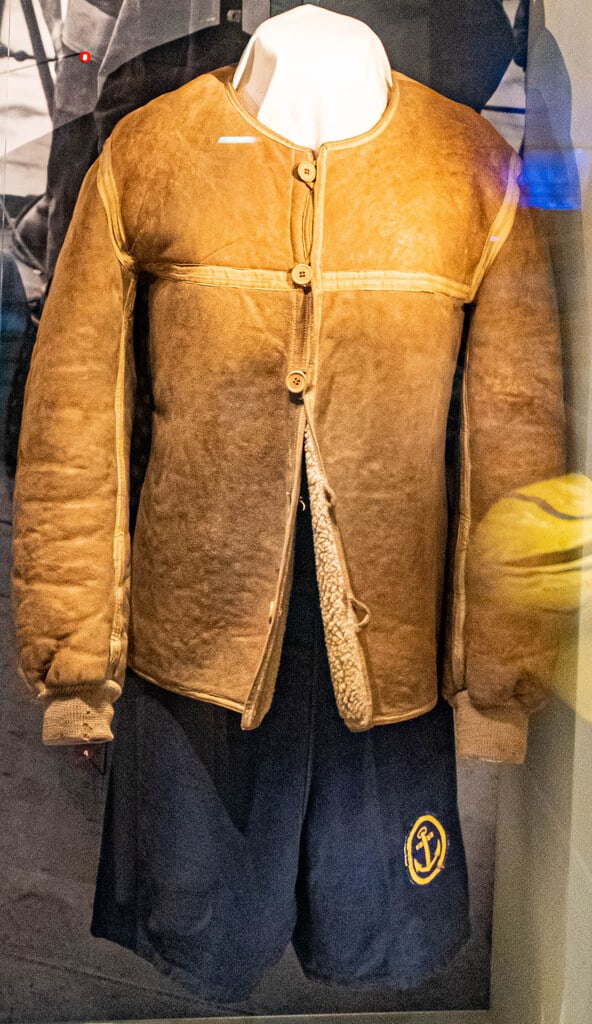

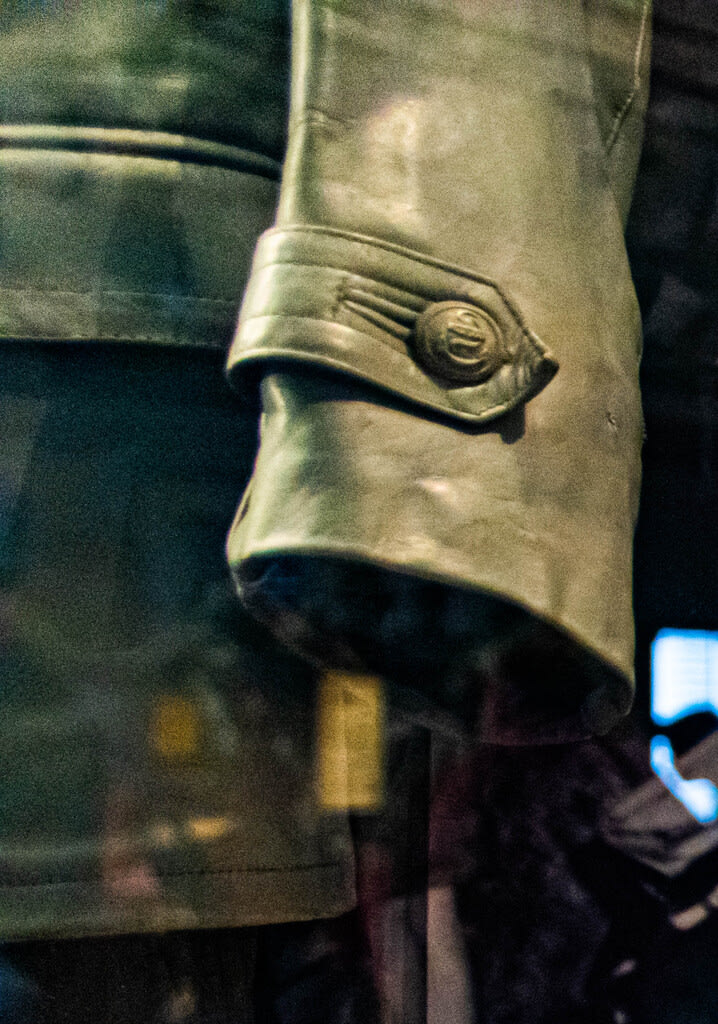

■ レザージャケットとショーツ

ウール&レザージャケット

ウール&レザーというよりこれはファッション用語的には

ムートンジャケットではないのか、と突っ込んでしまうわけですが、

このジャケット、このままのデザインでユニセックスに着用できますよね。

これが制服だったのかというと、それは微妙なところです。

映画「Uボート」も、アメリカ映画「Uボート最後の決断」でも、

ご覧になった方はご存知だと思いますが、

Uボート乗員に乗務中強制される服装規程はなく、

皆が好き勝手な格好をしていました。

また、映画では、それが各々のキャラクターを表す手段となっていました。

規定がなかった理由は、潜水艦の環境は基本劣悪で、

狭い艦内に男たちが詰め込まれるといったものだった関係で、

何を着るかなどということは、全く優先されなかったからと言われます。

映画「Uボート」も、アメリカ映画「Uボート最後の決断」でも、

ご覧になった方はご存知だと思いますが、

Uボート乗員に乗務中強制される服装規程はなく、

皆が好き勝手な格好をしていました。

また、映画では、それが各々のキャラクターを表す手段となっていました。

規定がなかった理由は、潜水艦の環境は基本劣悪で、

狭い艦内に男たちが詰め込まれるといったものだった関係で、

何を着るかなどということは、全く優先されなかったからと言われます。

一応海軍支給の制服はありましたが、乗員たちはそれに

セーターやジャケット、帽子などのアイテムを好きに着ていました。

このおしゃれなムートンジャケットですが、

こんな感じのアイテムは、大変持込み衣類として人気がありました。

基本ムートンは裏地付きですし、軽いし、水に強くておまけに暖かさは抜群。

おまけにこのデザインも現代に通用する優れものです。

このジャケットは、U-505の軍医、

フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ローゼンマイヤー医師が

潜水艦から脱出したときに着ていたものです。

セーターやジャケット、帽子などのアイテムを好きに着ていました。

このおしゃれなムートンジャケットですが、

こんな感じのアイテムは、大変持込み衣類として人気がありました。

基本ムートンは裏地付きですし、軽いし、水に強くておまけに暖かさは抜群。

おまけにこのデザインも現代に通用する優れものです。

このジャケットは、U-505の軍医、

フリードリッヒ・ヴィルヘルム・ローゼンマイヤー医師が

潜水艦から脱出したときに着ていたものです。

ローゼンマイヤー医師はその後USS「シャトレーン」に救出され、

バミューダに他の乗員と共に移送されたわけですが、

バミューダに他の乗員と共に移送されたわけですが、

バミューダでU-505の皆さんはこんな格好だったそうなので、

ムートンのジャケットはもう必要がなくなったのでしょう。

「シャトレーン」の乗組員、ロバート・ロルフグレンが

おそらく何かと引き換えにお土産として手にいれ、持ち帰りました。

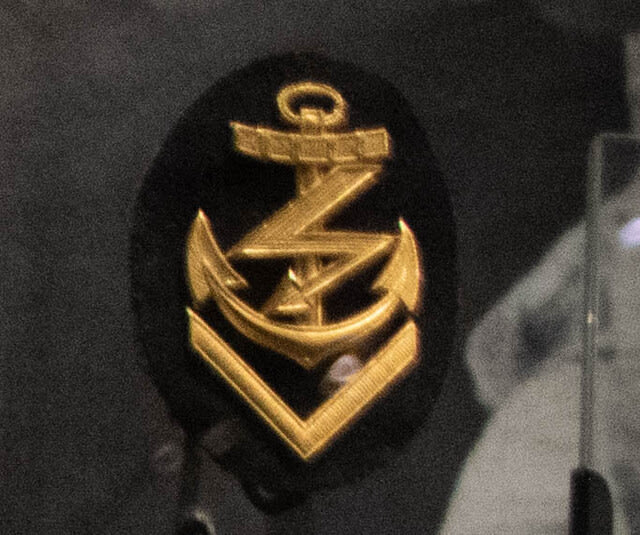

ショーツ(錨マーク入り)

ムートンのジャケットはもう必要がなくなったのでしょう。

「シャトレーン」の乗組員、ロバート・ロルフグレンが

おそらく何かと引き換えにお土産として手にいれ、持ち帰りました。

ショーツ(錨マーク入り)

Uボート勤務というと寒いイメージばかりを持ちがちですが、

西アフリカ沖で哨戒していたときは大変気温が高くて

Uボートの乗員艦上での日々の作業は不快指数マックスだったそうです。

作業中の乗組員の基本スタイルは、Tシャツ、短パン、デッキシューズ。

不快な暑さの中耐えられるようにできる限りの工夫をしていました。

先ほどの軍医は海に脱出するとき、温度差を考えて

一応ムートンのジャケットをわざわざ羽織ったのだと思いますが、

ほとんどの乗組員は、タスクグループに捕捉された時、

作業中であったことから、この格好をしていたということです。

西アフリカ沖で哨戒していたときは大変気温が高くて

Uボートの乗員艦上での日々の作業は不快指数マックスだったそうです。

作業中の乗組員の基本スタイルは、Tシャツ、短パン、デッキシューズ。

不快な暑さの中耐えられるようにできる限りの工夫をしていました。

先ほどの軍医は海に脱出するとき、温度差を考えて

一応ムートンのジャケットをわざわざ羽織ったのだと思いますが、

ほとんどの乗組員は、タスクグループに捕捉された時、

作業中であったことから、この格好をしていたということです。

紺色の短パンの裾に金色でアンカーのマーク入り。

これはおそらく海軍支給のものだと思いますが、

もともとはスポーツ用だったのではないかと思われます。

続く。

これはおそらく海軍支給のものだと思いますが、

もともとはスポーツ用だったのではないかと思われます。

続く。

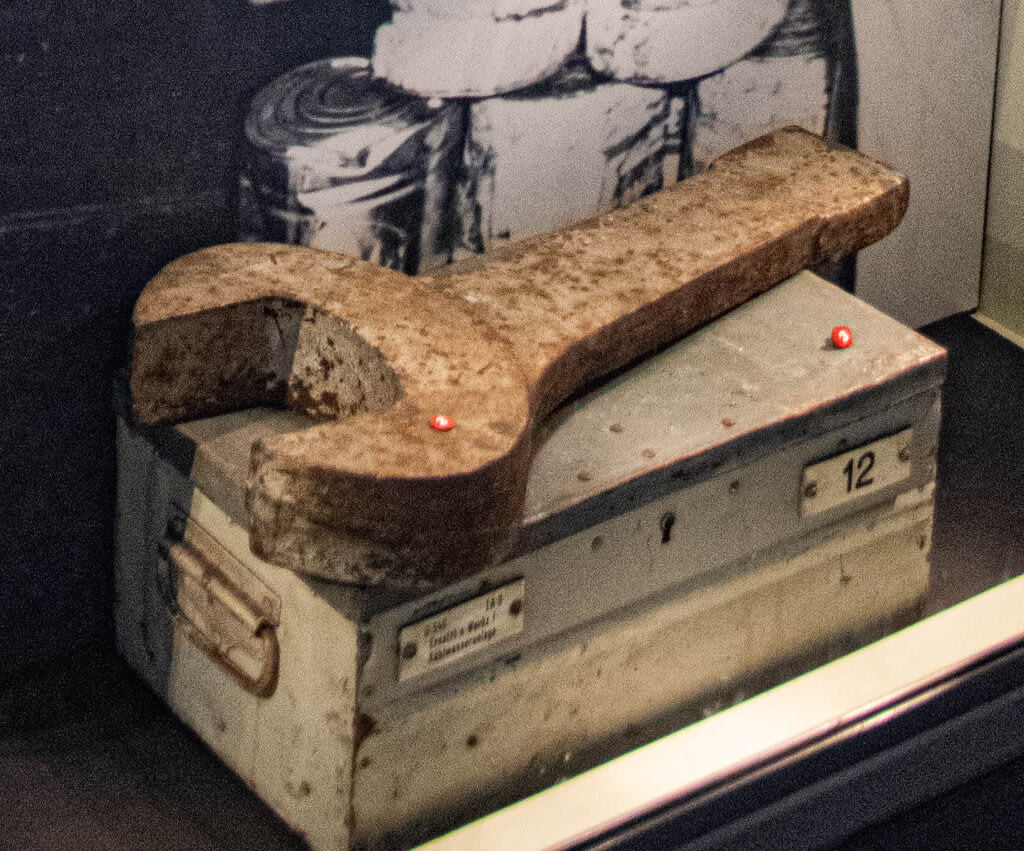

この金型で10,000ポンドのクランクシャフトができる

この金型で10,000ポンドのクランクシャフトができる