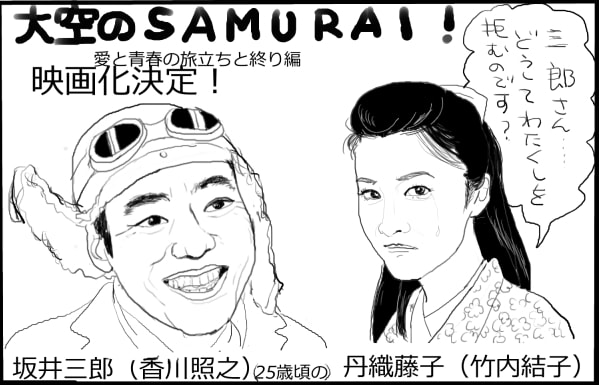

やたらドラマチックな坂井三郎と登場人物の会話を翻訳しながら、

これは映画化決定だなあとふと思いつき、キャスティングしてみました。

残念ながら坂井三郎を演じられる若い俳優の名を思いつかず、さらに

「息をのむほど美人」なニオリ・フジコを演じられる20歳くらいの女優も、

わたしには何のアイデアも思い浮かばなかったため、

年代的に少し無理のある配役となりましたが・・・。

因みにニオリ・フジコの漢字は正しいものではなく、当てずっぽうです。

ご了承下さい。

さて前回お約束したように、今日は淡々と、SAMOURAI!における

坂井三郎のロマンスについてお話ししていきます。

ハツヨは、坂井が九州佐賀県の田舎から青山学院に進学したとき、

東京での下宿先となった叔父の家の娘でした。

坂井は青山学院での成績が芳しくなく、素行不良で退学処分となり、

叔父をがっかりさせた上、逃げるようにまた故郷に戻ります。

このとき、彼とハツヨとの間は単なる「いとこ同士」でした。

この後、坂井が操練を首席で卒業し、中国戦線で活躍し始めたころ、

ハツヨから、手紙を受け取ります。

「あなたからの手紙を、クラスのみんなは待ちわびています」

ハツヨは若い飛行機乗りのいとこを皆に自慢しており、

また当時の女子の憧れ「ネイビーのパイロット」である坂井は

クラスのアイドルのようになっていたのでした。

その中で特に坂井に夢中になった女性がいました。

彼女の名はニオリ・ミキコと言います。(丹織?仁折?)

「手紙を見せたクラスの皆の中で、一番興奮し、そして

あなたに紹介してくれと頼んできたのは彼女でした」

ハツヨはクラスで一番美しく一番聡明で、神戸大学の教授を父に持つ

このミキコと坂井を結びつけようと、写真を送ってきたのです。

写真にも明らかな彼女の美貌に坂井も惹かれますが、

かれ自身気づいていない気持ちがありました。

自宅でモーツァルトを弾いてくれた、ハツヨの姿がいつの間にか

ひっそりと心の隅に住みついていたのです。

さらにしばらくして、またハツヨから手紙が届きました。

なんとミキコが交通事故で突然亡くなったという知らせでした。

「わたしは神様を恨みたく思います。

なぜ、なぜミキコのような素晴らしい女の子が、わずか16歳で、

何の落ち度もないのに・・・」

そして、その手紙にはミキコの母からの手紙も同封されていました。

「ミキコはあなたからの手紙の返事をもらう前に逝ってしまいました。

どんなにか心残りだったことでしょう。

どうか、彼女の棺に入れるための手紙を送っては下さらないでしょうか。

わたしたちはミキコの魂が、あなたを敵の銃弾から空で護ってくれることを

神様にお願いしています」

ミキコの母親に慰めの長い手紙と香典を送った坂井に、ある日、

ミキコの姉という「フジコ・ニオリ」から手紙が届きます。

手紙に対する真摯なお礼と共に、それにはこんなことが書かれていました。

「あなたの手紙を見るまで、わたくしは戦闘機搭乗員とは暖かい真心や

感情など持たず、戦闘にしか興味の無いものだと思っていたのです。

あなたの手紙はわたくしの考えを変えました。

もしよろしければお友達になっていただけませんでしょうか」

添えられた写真を見て、坂井はすぐさま返事を書きます。

二人の間にせわしなく手紙が往復し、坂井は一日のほとんどの時間を使って

彼女に手紙を書き、彼女から来た手紙を何回も何回も読み直すのでした。

昭和14年の11月、操練を恩賜の銀時計で卒業し中国戦線で活躍する坂井は、

故郷で英雄のように迎えられ、大いに照れます。

次いで大阪で展覧飛行をすることになったことを坂井は急いでフジコに伝え、

フジコは両親と共にそれを観に行くことを約束しました。

展覧飛行の後、大阪ホテルの一室に戻った坂井はおろしたての軍服に着替え、

颯爽と下に降りていきます。

「坂井搭乗員!早く来たまえ!婚約者が階下で君を待ってるぞ!」

皆は笑い、喝采しながらわたしが出て行くのを促した。

フジコ・ニオリは衝撃的に美しかった。

わたしは思わず階段の途中で立ち止まり、ただ彼女を見つめ、

息をのんだ。

彼女は美しい着物をまとい、両親と共にそこでわたしを待っていた。

わたしは何もしゃべることもできず、

しかし彼女から目を離すこともできなかった。

ただ呆然としながらお辞儀をした」

あらあら。

坂井さん、フジコさんに一目惚れしてしまいました。

しかし、この両親というのが、坂井を婿にすることをすでに考えていて、

坂井は「彼らはわたしに好意的であったが、わたしは息子の婿に相応しいか、

試験をされているようで何か違和感を」感じます。

確かにフジコは美しく、心奪われたのは事実だが、いきなり結婚とは・・・。

これらの逸話が、

「全く根も葉もないフレッド・サイトウとマーティンの創作」

とはとても言い切れないリアリティを感じるのがこの部分です。

Increasing my anguish was the knowledge that Niori family was

the one of the most distinguished in Japan,

that they came from one of the outstanding Samrai groups

in in the country, and that Fujiko's father had attained eminence

as a college professor.

(ニオリ家が日本でも名家の一つであり、彼らは地方でも名だたる士族の家系の出で、

フジコの父親が著名な大学教授としての地位にあるなどということを知るにつけ、

わたしの苦痛はさらに増した)

坂井の家はこの本の紹介文にもあるように

「impoverished samrai family=貧しい士族の出」ですから、

この時代の男としてかれが苦痛を感じたのも当然のことと言えます。

しかも、当時の坂井はまだ搭乗員としても駆け出しといってもよく、

郷里で英雄扱いされたことを、「何者でも無い地位の自分」が

過剰に評価されていると感じかえって意気消沈しているわけですから、

おそらくこれは実際そのような状況であったのかと思われます。

なんと言ってもこのころ彼はまだ22~3歳ですからね。

男女の結婚話が当事者の承諾を全く得ないで行われていたこの時代でも、

さすがに戦争中の搭乗員が相手では話はここで途切れ、

ましてやこの時代であるからこそ、当事者の間に何も起こるはずはなく、

坂井はフジコさんに心を残したまま戦地に帰っていきます。

戦地で、坂井はフジコから

「ハツヨさんと一緒に駅前であなたのために千人針を集めました」

という手紙を読みつつ考えます。

「これをおなかに巻いていたら、敵の弾が当たらないのだそうです」

フジコの手紙はわたしにある考えを起こさせた。

その夜初めてわたしは、撃墜した敵のパイロットもまた、

わたしと同じ人間なのだと考えた。

それは奇妙で、わたしを落ちこませもしたが、しかし、殺さねば殺される、

これもまた戦争の真実なのだ。

ハツヨさんはいったいどうなっているのか、って?

そうなんです。

会えばいつでも温かく迎えてくれるこのいとこを好ましく思っていますが、

フジコに心を奪われた坂井さんにとって、今のところハツヨはアウトオブ眼中。

坂井さんにとって彼女は、今のところただのいとこにすぎないのです。

この後どうなるのか?

続きはまた後日。