今日で4月も最終日。

・・・気付いたらもう5月に入るんですね・・・。

なんだか1ヶ月があっという間です。

こんにちわI権禰宜です。

さて昨日、定期的に購読している書籍の最新刊が入荷したような・・・気がしたので、社務を終えてから街の書店へ向かいました。

・・・あ、あった。

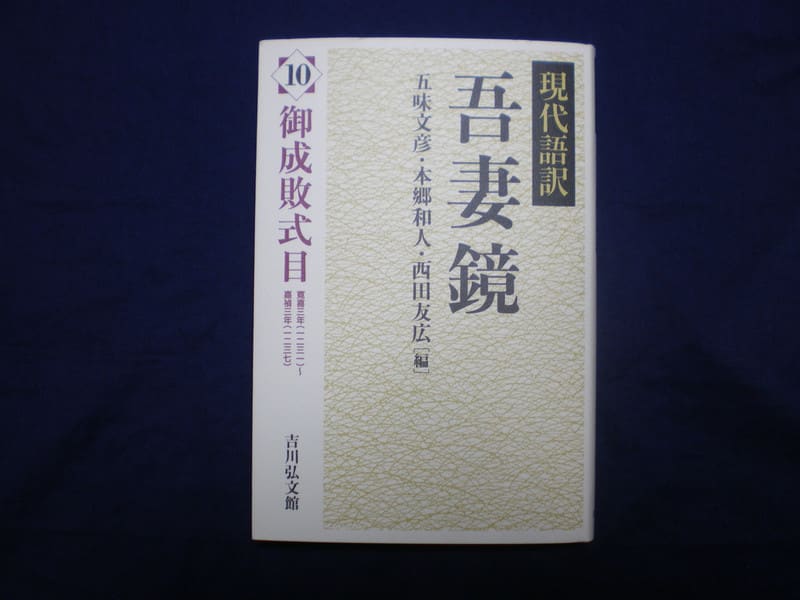

『現代語訳 吾妻鏡10 御成敗式目』

五味文彦・本郷和人・西田友広 編(吉川弘文館)

う~ん・・・吾妻鏡!

宇治山田での学生時代、某教授の講義を泣きながら受けていたのを思い出しますねぇ・・・。

この現代語訳・吾妻鏡の最新刊である第10巻は、御成敗式目成立時期を扱っています。

御成敗式目は、詳しくは知らなくても、名前だけなら誰もが一度は必ず聞いたことがあるはずです。

とりあえず簡単に言ってしまえば・・・

鎌倉幕府の法律です。

御成敗式目が制定されるまで、鎌倉幕府には明文化された法律はなく、それまでの先例や習慣、道理によって訴訟が行われていました。

時の執権・北条泰時(1183~1242)はこの状況を憂い、武家社会における成文法制定を志します。

そして貞永元年8月10日に制定されたのが、51ヶ条から成る御成敗式目です。貞永年間に制定されたため貞永式目などと呼んだりもします。

さてこの御成敗式目、51ヶ条から成る武家社会の法律・・・と申しましたが、その第1条には何が規定されているでしょう?

武士の法律ですからね、主君への忠誠でしょうか?武芸の鍛錬でしょうか?こだまですか?いいえ、誰でも

・・・答えは、

一、可修理神社専祭祀事

(神社を修理し祭祀を専らにすべき事)

そう・・・神社について規定されているんです。

以下このように続きます。※読み下し

右、神は人の敬ひによって威を増し、人は神の徳によって運を添ふ。

然れば即ち恒例の祭祀陵夷を致さず、如在の礼奠怠慢せしむるなかれ。

これによって関東御分の国々ならびに庄園においては、地頭・神主ら各その趣を存じ、精誠を致すべきなり。

兼ねてまた有封の杜に至っては、代々の符に任せて、小破の時は且修理を加へ、

もし大破に及ばば子細を言上し、その左右に随ひてその沙汰有るべし。

・・・つまり、

一、神社は破損すれば修理し、日々ひたすらに祭祀を執り行いなさい。

神様は人が敬う事によって神威が増すのです。また人は神様の御神徳によって運命を開くことが出来るのです。

ですから昔から続く祭典を疎かにしたり、神様へのお供え物を怠ったりしてはいけません。

幕府の支配化にある地域では、役人・神職はこの事をよく理解して日々の勤めを果たしてください。

併せて神社の修理についてですが、領地を所有する神社は小さな破損の場合は自分たちで修理し、大きな破損がある場合は詳細を幕府に報告してください。担当の者が適切に処置します。(以上I権禰宜意訳)

・・・こんな感じの内容です。

今からおよそ800年前の・・・しかも侍たちが考えた法律ですが、至極真っ当な事を言っていますね。

特に神社修理の部分の「小規模破損は自費でやってね。でも大規模破損だったら行政の担当者に言ってね」は中々に生々しい・・・まぁ法律だから仕方ないんですけども。

それにしても、武士たちが初めて作った法の第1条が、神社について・・・というのは興味深いですね。と同時に、当時からいかに神社が大切にされてきたかがわかります。

・・・神は人の敬ひによって威を増し、人は神の徳によって運を添ふ・・・・

この事努々忘れるべからず。

I権禰宜