八月も半ばを過ぎましたが、夏将軍の勢いは衰えるどころか、増す一方です。・・・いや「夏将軍」という言葉があるのかどうかは知りませんが・・・。こんにちわI権禰宜です。

突然ですが皆さん。「御朱印」を御存知ですか?

そう御朱印。

寺社などの参拝の折に御朱印を受けられる方も結構おられるのではないでしょうか。

「御朱印」をご存知の無い方に簡単に説明いたしますと、

「参詣記念の印」です。

・・・簡単すぎますね。なんか誤解を招きそうなので、ちょっとだけ深く説明しましょう。

そもそも御朱印の起源は諸説あり確定的なものがあるわけではないですが、元々は寺院に写経を納めた際の受付印であったと言われています。つまり「写経納経の証」ですね。

これがいつの間にか神社にも広まり、現在では寺社ともに上述の「参詣記念の印」としての意味合いが強くなっています。※ただし現在でも寺院の中には写経しなければ御朱印を受けられないところもある「らしい」です。尤も私はそのような経験は無いので詳しくは存じません。

「記念スタンプ」とはまた意味合いが違いますけど、だからといって御守や神札と同等・・・いうわけでもありませんので、気軽に集めて・・・それこそ旅のついでの「参詣記念」の感覚で集めても構わないと個人的には思っています。

さて・・・「御朱印」を集めてみたいと思ったそこの貴方。

おめでとうございます。素晴らしい趣味を見つけられましたね(笑)そこで不肖私I権禰宜が少しばかりのアドバイスをさせていただきます。

題して

「Iごんねぎのはじめてのごしゅいんあつめ」

ああ・・・逃げないで・・・少しだけですからお付き合いください(笑)

~御朱印って何に書いてもらうの?~

先ず御朱印を集めるには「御朱印」を書いて、押してもらう帳面が必要ですね。

まぁ・・・いくら「参詣記念の印」だからといって、

このようなメモ帳の切れっ端や大学ノートとかはちょっと・・・。

寺社によっては御朱印を押してもらえない場合もありますし、なにより折角の素敵な趣味なのですから、ここは「御朱印帳」を用意して臨んでみましょう。

こちらが件の「御朱印帳(帖)」。文具店に行けば大体1000円前後の価格で置いています。

勿論、文具店で売っている朱印帳で御朱印集めをしても何ら問題はないのです、が、

文具店ではなく、実際に寺社の授与所に足を運んでみるとそれは華やかな刺繍の入った朱印帳が並んでいます。

こんな感じで。

各々の神社由来の刺繍(図柄)がされています。

一部ご紹介しますと、

左上から

鶴岡八幡宮(鎌倉市)。武者の都の神社らしく騎射の刺繍が勇ましいですね。

住吉大社(大阪市)。国宝の社殿と特徴ある太鼓橋の刺繍です。

風治八幡宮(田川市)。勇壮な川渡神幸祭の刺繍です。

右上から

英彦山神宮(添田町)。重文の奉幣殿と英彦山にまつわる白鹿と鷹の刺繍入りです。

多度大社(桑名市)。上げ馬神事で有名な多度大社らしく馬の刺繍。

平安神宮(京都市)。四神相応で作られた古都・平安京にちなむ四神の図柄です。

「俺は無地の朱印帳で揃えたいんだよ!!」という強いこだわりを持つ方で無ければ、私は寺社オリジナルの朱印帳をお薦めします。紙質も値段(初穂料)もページ数も大して変わりませんし。

※ただし全ての寺社に御朱印帳が置いてあるとは限りません。比較的規模の大きめな寺社であれば置いてある可能性がありますので、気になる方は前もって調べてみた方が良いですね。

また朱印帳を自作される方も結構おられる様です。上述したようにメモの切れ端やチラシの裏で作成さえしなければ、全然問題ありません。むしろ世界で一つだけの自分だけの御朱印帳ですから、それは素晴らしい物だと思いますよ。

さぁ御朱印帳を用意したら、早速寺社を参詣して御朱印を集めてみましょう。

~御朱印ってどこで貰うの?~

御朱印は大抵が神社なら社務所(授与所と別になっている事が多いです)。寺院なら寺務所もしくは納経所で貰えます。もし御朱印を受ける場所が分からなければ、手っ取り早く神職・僧侶などに聞いた方が良いですね。

~神社とお寺の御朱印って一緒に集めてもいいの?~

「神社の御朱印と寺院の御朱印は別々の朱印帳に書いてもらった方がいいの?」と言う事を良く聞かれます。私個人の結論から言いますと「別々にした方が良い」と思います。つまり神社用の朱印帳と寺院用の朱印帳を用意した方が良いという事です。

別に神様と仏様がケンカをするからとかそういう問題では全く無く、単に「神社専用(寺院専用)の朱印帳で無いと書きません」という神社(寺院)が極稀に存在するからです。

私も実際にそのように言われた経験があります。

~御朱印代はお気持ちでって言われたんだけど?~

「御朱印の初穂料(御布施)がお気持ちで良いと言われたけどいくら納めればいいの?」というのがありますが、なんてことはありません。皆様の正直なお気持ちを納めればよいのです。・・・というのもあまり答えになりませんので、御朱印の初穂料(御布施)は大体300円~500円の所が多い・・・とだけ記しておきます。

あと、お財布の中にお札しか入っておらず・・・でも300円~500円を納めたい場合・・・・正直に胸を張って「300円(500円)お納めします」と答えましょう。ちゃんとお釣りを戻してもらえます。

~御朱印帳って裏表使っていいの?~

大抵の御朱印帳はこのように屏風折状になっています。この事について「両面使うの?それとも片面だけ?」と迷われる方も多いと聞きますが・・・

正直どっちだっていいのです。

そんな事より晩御飯のおかずに頭を悩ませる方がずっと自然です(笑)

両面使いた人は両面使えば良いですし、片面だけにしたい方は片面だけ使えば良いのです。

ちなみに私は片面派。

理由は裏面に墨がにじむ場合があるから・・・です。

勿論、両面無駄なく使いたいエコな方も数多くおられますので、本当にどちらでも結構です。

~一つの寺社で複数の御朱印が貰えるの?~

そういう寺社も沢山あります。

特に寺院の朱印は一つの寺院に複数の朱印がある場合が多いです。また神社でも本社以外の朱印を書いてもらえる事があるので、試しに聞いてみるのも良いかもしれませんね。

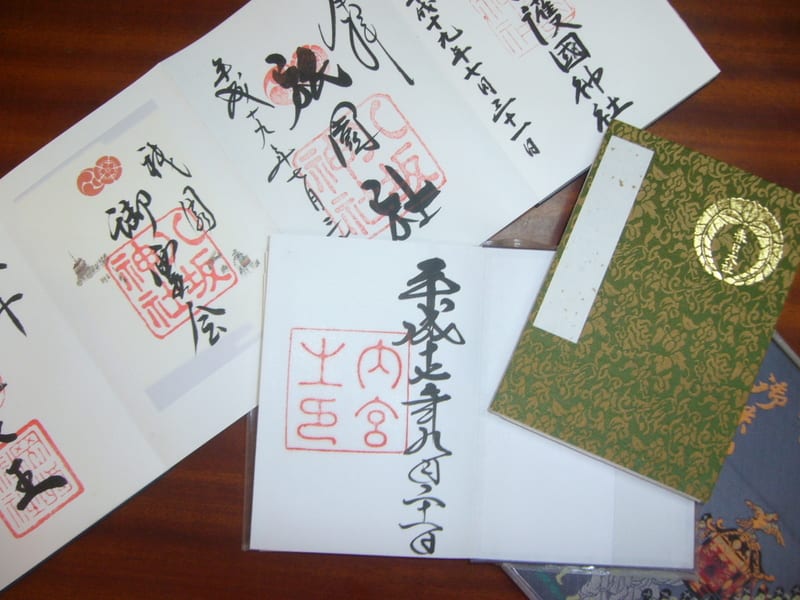

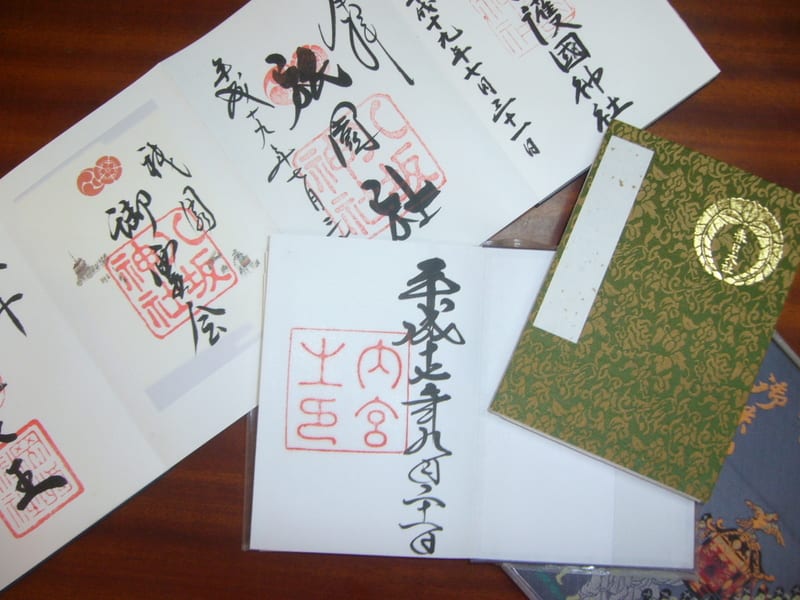

例えばこちら大阪市の住吉大社で受けた御朱印。

本社・摂社・末社など全部で九社分の御朱印が受けられます。

~御朱印帳を忘れたんだけど!!どうしたらいいの!?~

とりあえず落ち着いて下さい。

御朱印帳を忘れてもその旨を寺社の職員に伝えれば別紙に書いて授与してもらう事が可能です。

少し分かりにくいかもしれませんが、別紙で頂いた御朱印はこの様に後で御朱印帳に貼り付ければオッケーです。

また、御朱印は元々別紙朱印しか置いていない寺社もありますので詳細はそれぞれの寺社にお尋ねください。

~御朱印貰いたい神社に普段は人が居ないんだけど~

神社は全国に約8万社あります。しかし神職はおよそ2万人しかいませんので、無人の神社が多いのも事実です。しかし諦めるのはまだ早いです。普段無人の神社でもお祭りの日には神職がいるため、御朱印を貰える場合がある・・・かもしれません。必ず貰えるわけではありませんが聞いてみる価値は大いにあるのではないでしょうか?

※祭典等で神職が忙しそうにしている場合は・・・少々お時間を置いてからお声掛けいただければ・・・・・・幸いです。

~御朱印って誰が書いているの?~

神職や僧侶が主に書く場合が多いですが、時と場所によっては巫女が書いたり、御朱印専門の書道家の方が書いたりします。勿論普段書く神職や僧侶も同じ人物が書くとは限りません。つまり同じ寺社でも時と場合によっては全く字体の違う御朱印が受けられる・・・という事です。

~あの・・・御朱印の文字を(朱印の方向を)間違えられたんだけど~

弘法も筆の誤りです・・・・。日付・文字・朱印の向き・・・。人間が書くものですからどうしても間違えることだってあります。どうぞ広い心を持って許してもらえないでしょうか・・・?

その場合、「別紙に書き直して」と言えば別紙朱印を貰える場合が多いので、それを貼り付けて下さい。無論この様な事が無い様、神職・僧侶共に日々精進しております。

・・・・いかがでしたか?単に「御朱印」といってもなかなか奥が深い様な気がしませんか?

もし少しでも興味が湧いたのであれば、御朱印帳を用意して最初の一社(一寺)へ足を運んでみてください!

きっと寺社を参詣する楽しみが増えると思いますよ!

I権禰宜

!!ですね。

!!ですね。