鴫立庵から東海道を東京方面に5分も歩かないうちにガイドマップ掲載の「新島襄先生終焉之地」の碑があった。明治二十二年、大学設立の資金募集のため訪れていた前橋で病に倒れた新島襄はその年の年末から大磯の百足屋 ( むかでや ) 旅館の別館・愛松園で療養を続けていたが、明治二十三年(1890)一月、四十七年の生涯を終えた。

高橋光著「ふるさと大磯探訪」によると「愛松園は、現在はないが愛宕神社の丘陵つづきの高台で、大きい松が高くそびえ相模湾の眺望のよい処で園内には梅の古木が沢山あった」という。また、二十三年の元旦、襄は病床で「送歳かなしむことをやめん、病弱の身鶏鳴はやすでに佳辰を報ず、劣才たとい済民の策に乏しくとも、なお壮図を抱いて此の春を迎う」と書き残したとある。

愛宕神社を訪ねた。神社は聖ステパノ学園のある愛宕山の南の端にあり、学園とは高い石垣の切通しで分かれていた。

この愛宕山は明治二十四年から三十年ごろに岩崎弥之助が愛宕山全体を買入れ,その後、岩崎弥太郎長男久弥が別荘を増築整備したもので、敷地の周りを石垣で囲った。学園の南側は愛宕神社と等高で愛宕山の南斜面、学園との境界付近に愛松園は在ったと思われる。

百足屋旅館は碑のある三角地(海岸側の道が旧東海道)から今の愛宕神社に向かって建物が現在の東海道を横切って建てられていたという。

「新島襄先生終焉之地」の碑は昭和十五年、旧百足屋跡に門下生が建立したもので裏面に「新島先生永眠五十周年ニ際シ門下生建立 昭和十五稔十月 蘇峰徳冨正敬書 石ハ先生故郷碓氷ノ産ニシテ半田善四郎君ノ寄贈ナリ」とあった。

妻の新島八重に残した歌が残っている。

「大磯の浪にくだくる月影は如何に寂しき姿なるらん」

「大磯の岩にくだくる波の音のまくらにひびく夜半ぞ悲しき」

八重は夫新島襄が亡くなった明治二十三年、大磯駅前にあった佐土原島津家の別荘(島津忠寛邸)の傍(現在大磯町所有地、町営駐輪場の後側附近か?)に小さな土地(字神明前906)を購入、明治三十二年、箕作俊夫男爵に売却している。

大磯駅前左側から国道1号を繋ぐ県道大磯停車場線610号は通称「佐土原さんの坂道」と呼ばれ、大正9年に佐土原島津家の土地使用の承諾を得てつくられたもので、途中に町図書館がある。字神明前906番の土地と愛松園の場所を特定したくてこの図書館に行った。

この図書館で閲覧できたのは昭和36年の大磯町家屋名入地図のみで、職員の話振りではそれ以前の地図もあるみたいだったが、非公開で目録にも載せていないという。見られると不都合な記載があるのかもしれない。結局、新島襄が療養していた愛松園や新島八重が大磯に買った土地も特定することは出来なかった。この図書館入口の左側にある掲示板を挟んで石柱がある。この石柱は以前この場所にあった郡役所の門柱だという。

百足屋跡から虎御石のある延台寺に向かう。途中、虎女にちなんで名付けられた饅頭を売っている店があった。松本順が上京のとき、手土産にしたという大磯名物「虎子饅頭」、創業が天保で元祖だという讃岐屋菓子舗の「虎子饅頭と磯饅頭」、

向側が「西行饅頭と虎子饅頭」の創業明治二十四年の「新杵」和菓子店、

この両店の饅頭、好みもあるだろうが、味にだいぶ違いがあるように思う。

大磯(延台寺 虎御石)

妙大寺の松本順の墓域には従三位勲一等男爵松本順先生墓、家族の墓、「守」の一字が刻まれている丸い墓碑があった。この球石の裏面に「父順創意の原型を象し松本一族の墓とする 昭和二十九年秋 本松建之」とあり、松本先生墓碑の裏には大磯町有志建之とあった。

妙大寺の松本順墓は昭和29年(27年か?)に鴫立庵から改葬されたもので、鴫立庵にも松本順の墓があるという。鴫立庵にむかう。妙大寺から南に徒歩10分程で海岸側を通る国道一号の鴫立庵交差点際の鴫立沢に鴫立庵がある。

鴫立庵は西行ゆかりの地として知られ、京都嵯峨の落柿舎、滋賀膳所の無名庵と並んで日本三大俳諧道場の一つである。

この辺りに山家集にのる西行の歌、「こころなき身にもあわれは知られけり鴫立沢の秋の夕暮」と詠んだ場所があったのではないかと言われている。鴫立庵の創立は古く、寛文の始め、小田原の崇雪がこの地に五智如来の仏石を運び、草庵を結び、鴫立沢の石標を建てたと伝わるが、「世に識る人、稀だった」という。

記録によると元禄年間、大淀三千風(本名・三井友翰)五十七歳のとき大磯に住み、庵を再興して鴫立庵第一世の庵主となった。この人が京で文覚鉈作りと伝わる西行の古像を手に入れ、一宇を建てた。これが今の円位堂で毎年三月末の日曜日に町主催の西行祭がおこなわれている。法虎堂には江戸吉原町、娼家自得斎と号する者が本願主となり寄附したという曽我兄弟十郎の相手、遊女虎が十九歳にて発心の木像が安置されている。

ここに1m以上もある円形の松本順の墓がのこっている。

明治四十年三月、大磯に死去した松本順の葬儀は町葬で牧野文部大臣、寺内陸軍大臣、徳川貴族院議長等の参列で妙大寺にて行われ、鴫立庵に埋骨された。鴫立庵の松本順の墓がいつ造られたかハッキリしなかった。明治二十六年、ブレスラウ医学大学(当時独逸領、現在のポーランド国立ヴロツワフ大学か?)に留学していた次男の□(周篇に鳥)が帰朝した。順の妻登喜がその年の七月に死去、十月の登喜の法要のとき、次男が事故で無くなった。妻、長男、次男を失った順は四トン近くある大石に「守」の一字を刻んで墓とした。家族を守れなかった順は家族を守るとしたのか、それとも世の中の人々を守ろうと「守」の一字を刻んだのだろうか。それにしても昭和29年(地元では27年説)に松本順の墓を妙大寺に改葬したのは何か理由があったのだろうか。鴫立庵は何時から町の共有財産になったかハッキリしないが敷地は皇室付属地山林二畝五歩(明治二十六年)で借地料は大磯が支払、庵主には無料貸与していたもので、戦後の社寺換地処分の御料地払下げで庵敷地内に私人の墓が残っていては何か不都合でもあったのだろうか。(大正六年に鴫立庵の敷地合計反別八畝十四歩の御料地料として帝国林野管理局に五年分として五円四十銭八厘支払っている)。

大磯観光ガイドマップを眺めていたら、ちかくに新島襄終焉の地が載っていたので早速向かった。

散歩を兼ねて大磯に出かけた。

大磯駅を降りると駅前で澤田美喜記念館の門が見えた。聞いたことがある様な、無い様な名前で記憶の奥に引っかかる。同じ敷地に学校があったので岩崎久弥の娘さんでエリザベスサンダースホームの創立者だと気が付く。ここが何の記念館だか知らなかったが、石段を上ると記念館の前で掃除をしていた方に声を掛けられた。

どうもこの方が館長さんらしく、開館の鐘を鳴らされた後、館内を付き切りで説明して頂いた。この記念館、貴重な隠れキリシタンの資料をよくこれだけ集めたとビックリするほど展示してあった。長崎の天主堂で買い求めた三俣俊二の著書で各地に流刑された浦上キリシタン3千余人の過酷な運命を知ってから隠れキリシタンに興味を持った。後で記念館の「見学ガイドブック」をみて知ったがこの記念館、長六角形の船型建物でノアの方舟をイメージしたという。

澤田美喜さんの父は岩崎久弥、母は上総飯野藩主保科正益三女寧子、久弥の妹建子が嫁に行ったのが戊辰戦争の責任を取って自刃した会津藩家老萱野権兵衛を介錯した飯野藩士澤田武司の長男□義、□義の長男で植物学者武太郎の奥さんは紋章学者沼田頼輔四女吉備子、ちなみに美喜さんの次男久雄の嫁が由紀さおりの姉安田祥子、華麗な家系に驚く。(□:金篇に利)

大磯観光協会が建立した澤田女史の遺徳を長くたたえる為、昭和58年女史の胸像レリーフがあった。

大磯駅から歩いて5・6分のところにある松本順の墓のある妙大寺にむかう。

松本良順(順)は蘭医ポンぺに従事、蘭方医学を習得した幕末の医者で幕臣として戊辰戦争でも活躍、会津若松でも傷病兵の治療に当たっている。良順は自伝で「官軍四境に迫るといえどもなお維持勝算なきにあらず。然れども藩士は将校互いに功を争い嫉妬甚だしく、ために勢力の一致を欠き、完全な計策の行なわるべきにあらず。概歎の至りなりし。そもそも会津藩士は幼年より学校において文武の教えを受け、老臣より軽卒に至るまでみな伯仲の才あれども、思想偏狭にして、各自その功を貪るより、一致するあたわず、この際に至り到底国家を維持すべき目途なし。然れどもその勇猛にして死を恐れざるは一般みな斉(ひと)し。惜しむべし」と辛口の言葉を残している。明治になり山県有朋の勧めにより軍医部の編成に着手、明治六年、初代陸軍軍医総監に就き、明治三十五年退役するまで陸軍医務部員の養成に尽くしている。明治十八年、松本順が、海水浴場として大磯照ヶ崎を選定し、地元の中川良知、宮代謙吉らの尽力もあり日本で始めての海水浴場を開設した。もっとも、戊辰のときに罹ったリウマチのため明治十二年前後は各地の温泉で療養していた。以前から海水浴が健康増進、体力向上に適していると考えていたようで、その適地を調べていた松本順は明治十七年、熱海温泉で治療し、小田原に滞在した時に、小田原の人々に海水浴場を設ける必要を説明にもみな馬耳東風で聞く者がなく、縁が無いと小田原を去り、大磯の旧門人を訪ねた。大磯の見識もあり人望のある旅館宮代謙吉に海水浴場の話をすると、自ら奔走して同志者を募る事を約束し、翌年、大磯海水浴場の開設となった。小田原も惜しい機会を逃したものだ。松本順のもう一つの墓のある鴫立庵に向かう。

二宮町山西にある西光寺から吾妻山の東側、二宮駅から北、約1kのところに龍潭寺がある。浜松湖北五山の一寺、井伊谷井伊一族の菩提寺龍潭寺と関係があるのかと訪ねてみた。

奥浜松の万松山龍潭寺は臨済宗妙心寺派、二宮の龍潭寺の号は天寧山、開山円佐で小田原浜町の宝安寺末寺で曹洞宗のお寺さんだった。ここに舟形双体の道祖神や庚申塔、三猿板碑があるというので、境内を探しまわる。三猿板版はすぐ見つかったが、道祖神・庚申塔が見つからず、ご住職に聞いたら、本堂の横の池の中だと言う。池の中にあるとは気が付かなかった。

三猿板版は三基あったが、不見、不聴、不言の順番が三基とも異なっている。正しい順番が有るのだろうか。庚申塔と三猿との関係はよく分らないが、南方熊楠は十二支考で「遠紺碧軒随筆」を引いて、庚申の三猿は、もと天台大師三大部のうち、止観の空・仮・中の三諦を不見、不聴、不言に比したるを猿に表わして伝教大師三猿を創めたという。また道家の説に三尸(さんし・人間の体内にいると考えられていた虫)がその宿主の罪を伺察し、庚申の日ごとに天に上って上帝に報告し、その人間の寿命を縮めると言い伝えられ、この夜は寝ないで三尸が体から出ないよう守るというその風がわが国にも伝わり、また三尸は小鬼に類で、それを三猿で表したという。また論語の「非礼勿視、非礼勿聴、非礼勿言」(礼にあらざれば視るなかれ、聴くなかれ、言うなかれ)から来たという説もある。

日光東照宮の三猿は左から不聴、不言、不見の順番。

龍潭寺の三猿は三基とも順番が異なるのが面白い。

龍潭寺から妙見神社、大応寺の前を通り、のんびり歩いて15分程度で知足寺に着く。

知足寺山門と本堂

知足寺は新編相模風土記稿に「藍海山花月院と号す、浄土宗(京知恩院末)相傳して、当寺は曩昔、二ノ宮彌太郎朝定(「東鑑」曽我物語等、太郎朝忠に作れり)が居蹟にして、建久の頃、朝定の後室花月尼(河津三郎祐泰が女と云)夫朝定、及び曽我兄弟等の為に、一宇を創し、冥福を修せしと云」とあり、知足寺墓域の西側奥に曽我兄弟と姉花月尼、その夫の二ノ宮彌太郎朝定の墓四基、並んでいる。

左から二宮朝定・花月尼・十郎祐成・五郎時致の墓

曽我十郎五郎兄弟による敵討ちは鎌倉時代の根本史料「吾妻鑑」にも記載があり歴史的事実であることは間違いのないところだが、敵討があったのは安元二年(1176)、吾妻鑑は治承四年(1180)から文永三年(1266)までの幕府の事績を編年体で記しているので、約百年後に吾妻鑑の編纂者は残された史料から曽我兄弟の事件を吾妻鑑に組入れたことになる。

現存する史料に真名本「曽我物語」と仮名本「曽我物語」があり、それぞれ内容に変化を持たしている。真名本が古様を示しているとはいえ軍記物語でもありそのまま事件を正確に伝えているとも思えない。室町時代天文十五年(1546)の書写奥書がある真名本「曽我物語」が一番古い写本とされている。

この妙本寺本は重要文化財で現在、H・P 国立博物館-e国宝、検索、曾我物語(真名本)で閲覧することが出来る。

小田原曽我の城前寺の曽我兄弟と母満江・曽我祐信の墓

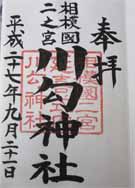

相模二宮界隈(川勾神社・西光寺)

田代道彌著「西さがみの地名」という郷土歴史本がある。西さがみの地名を見直すとあり、二の宮の地名に関して、川勾神社の説明は色々あったが、ともあれこのようにして川勾神社に起源して二の宮の地名は始まったという。何がともあれなのか良く判らなかったが、相模二の宮が二宮の地名の元となったらしい川勾(かわわ)神社からスタートした。

後で貰った二宮町産業振興課のパンフに旧相武国の一の宮であった寒川神社と、旧師長国の一の宮であった川勾神社は新しい相模の一の宮を争い、川勾神社が二の宮となり、以来、川勾神社のある地域を「二宮」と称するようになったとあった。

吾妻鏡に、建久三年(1192)北条政子の安産祈願を相模国の神社・仏寺で行なわさせた。そのなかに一の宮(佐河大明神)、二の宮(河匂大明神)、三の宮(冠大明神)、四の宮(前祖大明神)の記載がある。

新編相模国風土記稿に川勾は「古、押切川(中村川)曲流せし故をもて、此地名起りしと云」、「二ノ宮明神社、往古は川勾神社と称す、延喜式当國十三座の一なり、応永の頃、囘禄(火災にあうこと)に罹りしより総て古伝を失えり。神主二見氏の祖先、勢二見浦より携来たり」と云い、「祖先は二條中納言の二子、藤原景平より出、景平伊勢國二見七郷を領す、因て二見氏を氏とす、後当国に下向し」云々とある。歴史地名大系「神奈川県の地名」によると、延喜式神明帳には川勾「かわわ」神社とあり、川勾(まがる)の意味としている。

左)石鳥居・文久三年建立時のもの、 右)伊藤博文による揮毫扁額

曲(まがる)と勾(まがる)は理解できるが、勾を「わ」と読ませるのか、今一つ判らなかった。神社で頂いたパンフに現在の宮司で41代続いているとあった。随神門を守る随神像は豊磐間戸命(とよいわまどのみこと)、櫛磐間戸命 (くしいわまどのみこと)だと言われている。

神社の入口に忠魂碑が三基あった。中央に昭和七年建立の鈴木荘六陸軍大将の揮毫による忠魂碑(西南の役から満州事変までの戦歿者十四名合祀)、左右の忠魂碑は昭和三十年に建立(合わせて戦歿者二百九十五名合祀)。

川勾神社から南に200mほど歩いて小さな切通みたいな場所に袖切地蔵と道祖神石祠が向い合せにある。石祠の中の白いものが少し動いたのでビックリした。近づいて見たら子猫が気持ちよさそうに寝ていた。袖切地蔵は近所の子供たちが道で転んでも「袖が切れてもケガがなくて良かった」と袖を切って供えたのか由来だという。各地にある袖もぎ地蔵と同じ話が伝わっていた。

この袖切地蔵の先が西光寺の入口になる。無量院雨寶院西光寺は鎌倉時代頃に快實の開山と伝えられる真言宗のお寺で、ここにある双対の道祖神を見たかった。二宮は道祖神や庚申塔等の石仏が多く残されている。怒られてしまいそうだが、二宮というこじんまりした自治体の観光協会にしては、各種のパンフが豊富に揃えられていて、頑張っているという感じがする。ここで出している石仏ガイドマップの表に掲載されている可愛い双対の道祖神が西光寺にあった。

西光寺のあと、吾妻山の反対側にある知足寺に向かう。

相模二宮界隈(龍潭寺・知足寺)

小田原に転居してから、小田原で亡くなった旧会津藩士の墓碑を探してお寺を巡り廻っている。そんな中で古そうな木造入母屋の楼門があるお寺さんが浄土真宗東六條本願寺の末寺の正恩寺で、初め、尾州海東郡富田庄に起立、後に三州額田郡土呂に移された。時に大久保相模守忠隣室妙賢院、当寺の住職信賢に帰依し、文禄二年(1593)、三州の寺を小田原に移し法性山妙賢院と号して菩提寺とした。故に今、「尾三相州轉遷之道場」と称している。

二度目に訪ねたのは、正恩寺に葬られた妙賢院円空禅尼の墓碑を探しにいった。この時は大久保家家紋のある一墓だけで、妙賢院の墓碑は判らなかったが、大久保忠隣の家臣で関ヶ原合戦のとき、信州上田城攻めの責任をとり自刃した杉浦惣左衛門政吉とその一族の墓、作家の吉川英治の高祖父母(四代前)、曾祖父母等三基の墓碑が在った。

吉川家墓域

吉川英治の半自叙伝「忘れ残りの記」によれば、祖先が小田原藩に仕えた「さむらいの子」と聞かされていたが、小田原の講演会で郷土史家の中野敬二郎から吉川家のご先祖は藩の徒士のひとりで、五石十人扶持だと聞かされて、足軽に毛が生えたようなものだと驚いた様子を書き残している。

文政八年(1825)の小田原御家中知行高覚に番外御徒並御切米五石扶持二人として吉川英作の名があった。「英」は吉川家の通字だったのだろう。文政五年(1822)、小田原藩出役人数書によれば、士分・徒並・足軽・脇筒・中間の順で記載があるので、やはり中級か下級武士だったと思われる。吉川家の系譜は尾崎秀樹「伝記吉川英治」に詳しい。正恩寺の吉川家代々の過去帳にある霊位や、吉川英治の母方、山上家系図の記載がある。吉川英治の母「いく」の母親ふきの姉妹真樹(幸子)の夫は攻玉社創立者の近藤真琴、姉の豊子は斎藤恒太郎に嫁いだ。斎藤恒太郎は攻玉社副校長から明治二十三年に学習院英語教授に任じられている。攻玉社は明治二年、攻玉塾と称し近藤真琴が築地の海軍操練所内官舎で海軍予備教育を行ったのが始めで、多くの海軍士官を輩出している。

伝記と忘れ残りの記を読んでいくと、斎藤恒太郎の娘、園子は石渡又七に嫁に行ったとある。斗南藩子弟の海員育成に力を貸したのが旧幕府御船手組だった石渡家で、その時の西洋型風帆船の教官は旧幕府海軍出の福井光利、徳田幾雄等が任にあたったという。残念ながら、石渡又七について履歴が不明で、旧幕府御船手組だった石渡家との関係はハッキリしなかった。蛇足だが、旧幕臣石渡栄治郎の娘、登美は旧会津藩家老萱野権兵衛長修の子、郡寛四郎(兄、郡長政は明治四年、九州豊津にて自刃)の妻となっている。萱野長修の弟、三淵隆衡の墓所は松平容保を仮埋葬した新宿の正受院から小田原板橋の寺に移転している。

妙賢院の墓碑を探しに行ってから一年経ってしまった。先日、小田原史蹟名勝写真誌に大久保忠隣室の墓の写真が載っているのが判った。昭和四年五月に撮影されたもので、「石川日向守家成の女、大久保忠隣に嫁し八男二女の母たり、慶長十九年五月忠隣近江へ配流後、室は小田原城を退去し谷津郷に屏居す、徳川家康二百人扶持を賜ふ云々」と説明にあり、本堂の左、太い木を石柱で囲んだ写真が掲載されていた。大久保家の家紋の在る墓碑(霊池院殿洲□夢馨大童子)の右隣であった。

早速、出かけた。水鉢には大久家の家紋、その下のはっきりしないが香炉(拝石か)には石川氏家紋

丸に笹竜胆があった。

大久保家家紋(世田谷・教学院、小田原板橋・大久保寺)

小田原から湯河原までは東海道線で、僅か17分で着いてしまう。湯河原にある伊藤屋旅館の

元別館光風荘を訪ねたいと思ってから1年も経ってしまった。

この光風荘は昭和11年「2・26事件」の東京以外で唯一の現場となった場所で、土・日・祭に

施設・資料が公開されボランティアによる説明が実施されている。10時から公開ということで、

駅からのバスの終点にある不動滝に寄ってから光風荘に行くことにした。

不動滝バス停から徒歩1分では大した滝ではないなと思いながら緩やかな道を上がると、突然、視界に豊かな水量の滝が現れた。説明によると落差約15m、中々の迫力がある。

滝壺のまわりの岩盤の中から採れたという湯河原沸石を懸命に探すも見当たらなかった。

今ではほとんど採れないという。不動滝が注ぐ藤木川に沿ってきた道を戻り、伊藤屋旅館の

元別館光風荘に向かう。

昭和十一年七月十二日、代々木陸軍衛戍刑務所で2・26事件関係者15名の銃殺刑執行が行われた。

その中の一人、会津若松出身の渋川善助は妻絹子を伴い事件前日まで数日、湯河原の伊藤屋旅館に

逗留し別館光風荘で静養していた牧野伸顕伯爵の偵察監視を行っていた。

事件の翌年、再建された湯河原の伊藤屋旅館の元別館だった光風荘を訪ねた。

獄中にあった渋川善助が六月二十八日から処刑当日までを遺した日記、感想録が残されている。

六月二十九日(月)の一説。

絹子ハ殊ニ不憫ナリ。苦労ト心痛ノミサセテ、喜ブ様ノコトハ何一ツシテヤラザリキ。済マヌ。諦メテ辛抱シテクレヨ。

現し世に契りし縁浅かれど 心盡しはとはに忘れず

7月11日は善助が明日の刑執行を知り、遺詠をしたためた日に当たる。

遺詠 (河野司著「2.26事件」より)

四つの恩報い盡せぬ嘆こそ 此の身に残る憾なりけり

昭和十一年七月十一日 善助コト光佑 直指道光居士

祖父母様、父上様、母上様、皆々様

偶然にも処刑前日、渋川善助が遺詠をしたためた日に光風荘を訪ねた。感慨深いものがあった。

一旦、駅に戻って、駅の北側、城山の山裾にある城願寺に向かう。号は万年山、成願寺とも記したと云う。治承四年(1180)、源氏再興の挙兵した源頼朝に一族を率いて参陣した土地の豪族、土肥實平一族の墓所がある。

新編相模風土記稿に「開基土肥父子墓 各五輪塔なり、長三尺許、左右に五輪塔三十三基並べり、

一族の印なりと云、其中長四尺許の五輪塔両基あり、一基には嘉元の二字仄かに見ゆ、

此若干の石塔は、嘉元二年實平の臣、坪正と云るもの、造立する所なりと云」とある。

湯河原教育委員会の説明板によれば、土肥一族の墓所には現在六十六基の墓石があるという。

墓石を数えてみたが、五十基ほどで判らなくなってしまった。

箱根登山鉄道の湯本駅から1つ目の駅、塔ノ沢に薩摩琵琶を聞かせてくれるご住職がいるのを知った。

どうせならアジサイの季節と思っていたら、箱根大涌谷の火山噴火警報警戒レベル2になって、慌てて

阿弥陀寺に行くことになった。

どの案内をみても急な山道を登って20分位掛かるとある。急な山道というのも嫌だったが、もう1つ

気になった事がある。箱根は思った以上に野生動物が山里近くまで出没し、猿や鹿の目撃情報も多い。

以前、千葉の麻綿原で山ビルの被害にあった人を多くみた。この時は土産店で塩を貰ったり、

山仕事している人に山ビルが嫌う液体を分けて貰ったりして事なきを得たが、箱根は悪名高き

丹沢山地と嶺続き、鹿が増え行動範囲が広がれば山ビルの生息範囲も広がる。山ビル対策をして

塔ノ沢駅に降りた。この駅で降りた乗客は我等二人だけ、あの山道を登るなら気を付けてと

言っているように車掌さんと目があった。なんとなくホームを離れていく電車を眺めてしまった。

ふと足元をみると、蜥蜴が二,三匹チョロチョロしている。エッという感じ。蜥蜴が多いところには

ヘビも多い。難敵がまた増えた。

駅からの道は裏道みたいな感じの一本道で、二股の左に「阿弥陀寺参道入(塔ノ峰登山道)

阿弥陀寺迄八丁塔ノ峰二十五丁」と薄っすらと読める石標があった。

そこを約80m登って行くと突然ロータリーみたいな広場に出て戸惑う。緩い上り道を100m程歩くと、

寺の入口の案内板があった。ここまでで結構息が切れた。

山道の三分の一位のところにある山門を観たくて参道を登る。

駅からここまで誰一人として遭わないのが不気味だった。蛇を踏まないか、木の枝から山ビルが

落ちてこないかビクビクしながら休み休み、歩く事、30分、ようやく阿弥陀寺に着いた。

境内には車で登ってきた方が二名、思ったほどアジサイも人も少なかった。

住職の琵琶を聞くには五名以上の予約が必要だが、当日は幸いにもどこかの婦人会の参観が

二十名ほどあり大盛況となった。どんなグループなのか知らなかったが、本堂の外陣内陣区別なく

歩き回り、お寺の奥さんが慌てて、内陣に入らないよう絶叫していた。

阿弥陀寺は阿育王山と号し、開山は木食僧弾誓上人、上人が籠った塔ノ沢山中の岩窟で念佛修道を

始めた。慶長九年(1604)、小田原城主大久保忠隣より二十四町余の境内地寄進を受け阿弥陀寺を

建立、元禄十六年(1703)、浄土宗増上寺派となり、和宮が明治十年箱根塔之澤で他界されたが、

その際、塔之澤阿弥陀寺住職が通夜・密葬をつとめたことにより、和宮の御位牌が阿弥陀寺の

「皇女和宮葵御堂」に安置されている。このことから、阿弥陀寺は「和宮香華院」と呼称される。

「和宮様の御位牌」御法名は、「静寛院宮贈一品内親王好譽和順貞恭大姉(明治十六年和宮様の

七回忌法要時のもの)」

それにしてもご住職の琵琶演奏は、眼を瞑って息を止める程、迫力があり、平家物語の語りは、

桂離宮や苔寺では味わえなかった心を揺すぶるものがあり、一人で五名分支払ってもまた聴きに

行きたいものがあった。

会津藩士柴佐多蔵の四男柴四朗(東海散士)の墓碑を探して、熱海の海蔵寺と早とちりして早川の海蔵寺を訪ねてからもう五年も経った。その時は木の下に並んでいた堀一党の古びた墓が印象的だった。

天保十二年(1841)に完成した新編相模国風土記稿早川村項に「紀伊宮権現社、貞享元年(1684)鐘をかく、(序文に木之宮と題す)、山神社、正蔵・真福・久翁の三寺にて、各自持とす」とあり、入生田の山神社の事もあり、正蔵寺から紀伊神社、真福寺、早川観音、久翁寺を廻った。

早川駅から西湘バイバスと平行している国道135号線と東海道線との間の道をのんびり800m程行くと紀伊神社の鳥居がある。正蔵寺の入口を探していたら、近くにいた人が横の急な坂道を登った線路の向こう側だという。この坂道は東海道のトンネルの上に無理やり道を付けたような急坂だと思ったら、見通しの悪いカーブとトンネルに接近していた踏切を迂回するため造られたという。

大相撲協会年寄早川邨生 君ヶ浜安右衛門の記念碑

正蔵寺は国府津の宝金剛寺末寺で本尊は不動、開山は高傳、建立は正長元年(1428)と伝わる。この寺の山号が木宮山なので驚いた。後で寄ろうと思っていた地元で木の宮さんと呼んでいる紀伊神社と同じ表記で神仏習合の神宮寺か別当寺だったのだろうか。山号をなんと読むのかお寺の方に聞きたかったが、不在で聞けなかった。小田原から箱根にかけて古くから人が住み着いた所為か地名の呼名が難しく、木宮も「きのみや」なのか、それとも「きいのみや」と呼ばれていたのか判らなかった。

紀伊神社に向かう。鳥居横の道祖神後ろに一等水平線があった。参道が東海道線の下を潜っているのも驚いたが「猿に餌をあげないでください」という看板はもっと驚いた。

「新編相模国風土記稿』と同時期に編纂されたという相中雑志に「木宮大権現と申奉は人王五十五代文徳天皇の皇子惟高親王を鎮座し奉ると云云」とあり、文徳天皇の第一皇子小野宮惟喬親王は第四皇子惟仁親王(のち清和天皇)との戦いに敗れ、伊豆に流され、嵐により唐土ヶ浜(国府津)にたどり着き、早川に地で亡くなった。里人は嘆き悲しみ、その住居跡に社を建て貴宮(きのみや)として崇め奉った。烏丸大納言光泰卿が早川に下向の時、親王の事を嘆き、木の宮大権現と勅号を与えたとあり、東近江の君ヶ畑や蛭谷に残る木地屋惟喬親王口伝と別系統の伝説を伝えている。そういえば熱海の来宮神社の祭神も同じ五十猛命を祀り、来宮、木宮、木野宮、貴宮、紀伊宮と相模湾に面した土地に残るキノミヤ信仰に通じている。

社が三社、風土記の山神社だったら凄い!

大正9年建立の日清戦争以降の戦没者を合祀した忠魂碑

猿が出没しない前に真福寺に向かう。ここは数年前、箱根山崎の戦いで遊撃隊伊庭八郎の片腕を切り落とした小田原藩士高橋藤太郎の墓石を訪ねた。その時は高橋藤太郎の墓域が判らず、高橋家の親戚だというご住職に案内して頂いた。今回はこの真福寺境内に目を病む人の信仰を集めたという石があると知った。昔、真福寺傍の薬師堂の薬師如来や観音堂の聖徳太子作聖観音に眼病を治すよう祈願したという。本堂右側の上と高橋藤太郎の墓碑の左側上の2ヶ所に目石があった。

早川観音に寄ってから久翁寺に向かう。

久翁寺の号は松嶽山、心明院の跡地に關善左衛門入道が北條長綱入道幻庵の許可を得て、当寺を建立した。介護施設の中に参道が通っていた。

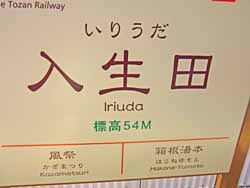

箱根登山電車の風祭駅の隣が入生田駅、なんと読むのか解らなかった。

駅では「入生田 Iriuda」で「いりうだ」と表記してあった。

ところがYahoo地図や郵政省郵便番号の住所表記では「いりゅうだ」とある。日本歴史地名大系「神奈川県の地名」には入立田村(いりゅうだむら)現入生田(いりうだ)とある。難しい地名読み方のクイズに出てきてもこれでは正解が判らない。旧東海道に面していた紹太寺惣門跡付近で草刈していた年配の人に此の辺の地名を聞いたら、「いりゅうだ」と小さい時から云っていたという。 入生田の旧東海道と道祖神

湿地を意味する近畿のウダが西にむかうと九州のムダ、東の関東では、ヌタやノタと変化し、いずれも同一語で(柳田國男「地名の研究」)、ウダという語はかなり古いという。アイヌ語ではウダは海岸の濱続き、または崎と崎との間のような地形を云うと紹介している。新編相模風土記稿に「入生田村(以里宇駄牟良)古は入立田、或は入宇田とも記せり、(正保の改には今の字を記し、元禄の改には、入立田と載す)、民戸三十、東西六町八間、南北二町五十間」とある。関東での湿地の古語であるヌタやノタが使われず、近畿圏のウダが使われたのか興味は尽きないが、風土記稿によれば「早川 南寄を流る、昔は北方を流れしに、天和中洪水の時川瀬替れり、(川幅十二間より十八間に至る)」とあるから村の面積は一町を六十間として約六万二千坪で川幅が1680年代に22m位から33m位に広くなったことになる。

駅から旧東海道に出て小田原の方に向かう。途中、猿の群れの生息域に入るという村の鎮守、山神社によった。注意していないと通り過ぎてしまいそうな家と家との間に神社に通じる狭い石段をオッカナビックリ登る。

山神は「やまがみ」というのかと思ったら、神奈川県神社庁に、入生田の山神神社(さんじんじんじゃ)とあり、大山祇命を祀り、管理は早川の木の宮さんと呼ばれ、箱根木工業の人たちに昔から崇拝されてきた紀伊神社となっていた。 早川の紀伊神社

県神社庁記載の山神社の表記には、「やまのかみしゃ」秦野市堀山下、「やまじんじゃ」相模原市緑区佐野川、「さんじんじゃ」大和市中央と三通りの呼名があり、いずれも大山祇命を祀っている。早川の紀伊神社と入生田の山神神社とは祭神が異なるが、紀伊神社は惟喬親王も祀っており、入生田山神神社の本殿正面に天狗が彫られ、山神は「さんじん」と呼ばれることから山人と木地師、あんがい同じような生業の人々が祀った神社なのかもしれない。