箱根登山電車の駅に風祭という駅がある。

ここ風祭にある清瀧山萬松院を訪ねた。この箱根山中にある風祭と言う地名は前から魅かれていた。新編相模風土記稿に風祭村、加坐末津利牟良とあり、文明十八年(1486)道興准后回國雑記に風祭の里と地名が出てくると言うから、よほど古くからある地名みたいだ。風祭は蟲送りと同じように風送りの儀礼をする風の祭りだったのだろうか、それとも旧暦八月朔日に行われる青稲穂を刈って依代として田の神に捧げる風祭りの行事が地名として残ったのだろうか。

広報おだわら407号に風祭の風祭り(つのとりさん)の記載があった。大正時代にたえてしまったが、春と秋に静岡県小山の角取神社にお参りにいく風習があった。春は、風の災害がなく五穀豊穣を祈り、秋は豊作を感謝してのお礼参りだったという。しかし、風祭村は旧東海道の南側を早川が流れ、北側はすぐ山で狭い痩せた土地柄で稲作に適した所は殆どなく、「つのとりさん」は近世に始まった風習ではないだろうか。海からの風が山に当たると必ず屈曲して巨大な砂嘴を作り出す。こうした山にはよく風の神が祀られているという。五百年も前の地形を想像するに村の西北にある風祭山や早川の河口で風の神を祭った集落がそのまま村名として残ったという事なのだろうか。

風祭駅から旧東海道を箱根方面に歩いていると、萬松院という矢印のある案内の貼紙が所々にあった。何かお寺の行事でもあるのかなと思いながら、万松院川にかかる馬五郎橋を渡ると角に一里塚跡と道祖神があり、万松院川に沿って行くと萬松院の茅葺の庫裏が見えてくる。

近くに行くと一瞬、チベットのお寺に来たような風景に驚いた。

お手伝いの方に聞くと無住職のお寺さんに住職が決まり明日、そのお祝いの準備だという。お坊さんが百人位、集まるという。

北條氏滅亡後、小田原城主になった大久保忠世が、徳川家康の長男信康の霊を祀るために建立したという。本堂裏手の墓域に松平信康の供養塔があった。

新編相模風土記稿には「萬松院 祝融山と號す、曹洞宗(参州吉田龍拈寺末) 開山白州巌龍、(本寺七世勅特賜法輝圓明禅師、慶長七年二月十五日卒)、開基大久保七郎右衛門忠世、(了源院日脱と諡す、文禄三年九月十五日卒、本尊聖観音)」とある。風土記稿記載の境内にあるという大澤次郎左衛門正秀墓は気が付かなかった。

石の祠と石仏がある道祖神の所まで戻り寶泉寺に向かう。あとで調べたら「稲荷型道祖神」、「伊豆型道祖神」と云うらしい。昔は一里塚に植えて,里程を示す樹木が道の両側にあったという。

風土記稿に「 永禄山と號す、臨済宗(湯本村早雲寺末)、開山大室、(本山二世勅諡東光智燈禅師、永禄三年正月廿二日卒)、永禄中建、開基北條時長、(寳泉寺大年用公と為す、永禄三年七月廿日卒、事蹟詳ならず)」とある。北條時長はハッキリしないが、寳泉寺殿といわれた北條宗哲(早雲三男・長綱)の嫡男三郎は武蔵國小机城主で寳泉寺を菩提寺とした。

寳泉寺から旧東海道を小田原方面に暫らくいくと稲荷型道祖神がある。妙覚寺に向かう途中に村鎮守の八幡にもよる。

妙覚寺は本堂を改修していたので中に入らなかった。

風土記稿には「玉山と號す、法華宗、(下総國中山法華経寺末。開山日忍、上野阿闍梨と號す、文永五年六月九日卒)、寺傳に古は真言宗なり、現住林覚の時、文永五年日蓮の弟子日辨寓宿す、覺其宗法を感喜し、直に其門に入、名を日意と改、即日辨を延て改宗の開祖とす、然るに後年日辨宗門の内他派に入しを以て、其法弟日忍を以て開山に定しと云」とある。

途中のお宅の庭花が綺麗だったので眺めていたら、鉢に株をいくつか頂いてしまった。欲しそうな顔をしていたのかな。

大久保忠職が加納五万石城下(岐阜市加納)に建立した三乗寺(旧宝源寺)、同じく忠職が加納城下に建立した本源寺(旧本性寺)、桃源寺、大久保忠職が明石七万石城下(兵庫県明石市)に建立した永久寺、大久保忠職が唐津八万三千石城下(佐賀県唐津市東城内)に建立した養詫寺、大久保忠増が小田原谷津に建立した慈眼寺を大久保氏六内庵と云う。

養詫寺は新編相模国風土記稿(風土記稿)に「侍屋敷にあり、浄土真宗(東六條本願寺末)瑞渓山養詫寺と号す、開基真暁法師、元和二年肥前国松浦郡唐津にて一寺を建、山寺号を本山より免許あり、四世普門、易学に精しき聞えあり、時の城主大久保出羽守(後加賀守と改む)、忠朝しばしば占考を命ず、忠朝延宝六年下総州佐倉に所替の時、其地に移し(此時本山に請ひ養託庵と改む、五世達秀の時、旧に復すと云ふ)、夫より随逐して当所に至る」とあり文久小田原城絵図によると養託寺の場所は今の小田原駅西口の神奈川県道73号小田原停車場線と小田原市城山を起点とする県道74号の分岐するあたりになる。養詫寺から養託寺に表記をかえた時期はハッキリしなかったが、寺は昭和39年(1964)に開通した小田原新幹線用地買収のため昭和30年代に現在地の城山二丁目に移転している。

左、明治二十六年小余綾城趾街略図(小田原市史資料編附録)。右、地図の上部斜線が新幹線

境内墓地には小田原藩家老挌杉浦平大夫久貫(左)、藩士で宝蔵院流槍術、曲全流半弧、石州流の三芸之師、畔柳宗拙政和(右)の墓碑がある。

大久保氏内庵の一、慈眼寺は風土記稿に「(字入谷津にあり」、黄檗宗(山城國宇治郡大和田村萬福寺末)、福聚山無量壽院と號す、大久保加賀守忠増、元禄十六年(1703)十一月廿三日大地震し、府内の人民横死許多なるを傷み、彼等追福の為に、一宇を建る志あり、幸に郡中府川村に、洞家の廃寺あり(久野村総世寺十世香馨、慶長十五年、隠栖の為に起立する所なり、萬治三年香馨卒後、廃蹟となる)、西光寺と號す、忠増彼寺の本寺総世寺の住僧(十八世實全)と謀り、宝永元年、引寺號の事を官に乞ひ、(寺社奉行安部飛騨守正喬奉れり)同四年許可あり、(本多弾正少弼忠晴奉れり)、是に於て寺名を慈眼寺と改め、正徳元年(1711)黄檗山の末となれり、同五年(1715)堂宇を此地に造立し、僧恵極をして住職とす(享保六年八月廿四日卒)、是を中興開山となす(實は開山なれど、舊寺を引遷せしを以て、中興とせしなり)。西光寺の舊地は(府川村内字天神下にあり)、今除地にして(今林となる、段別四畝四歩)、當寺の持なり、本尊三尊弥陀、領主より倉米三十苞、金若干両、及び伊張山にて(久野村の属)、山林(段別五十三町)を附す)」とある。

大久保氏長加賀守藤原朝臣忠増は正徳三年(1713)七月に亡くなっており、正徳五年に此地に造立された堂宇を見ることはなかった。この堂宇には小田原領内の元禄大地震で亡くなった被災者供養の為、五百五十余名の霊位の記録が残されていたという。松隈匡輔 編「小田原史実と伝説」

今ある小田原市板橋の宗福院地蔵堂は、明治八年、村内の出火で焼失した建物の後に、入谷津(現在 城山2丁目)の黄檗宗慈眼寺仏殿を移築したもので、桁行三間、梁間三間の主屋の四周に裳階をめぐらした方三間裳階付の構成で、外観は二重屋根です。前面の裳階を吹放しの土間とし正面中央の柱間を著しく大きくするのは黄檗宗仏殿の特徴だという。

大久保氏六内庵(三乗寺 本源寺)

小田原はお寺が多い。太政官が明治2,3年に亘り各藩より上申させ集録した「藩制一覧」によると小田原藩内のお寺は四百三十二寺あったと云い、新編相模国風土記稿(風土記稿)に小田原城下には五十一の寺院が記載されている。そのなかで、善立山三乗寺(浄土宗)、恵日山本源寺(天台宗)、龍鳳山桃源寺(曹洞宗)、盛徳山永久寺(臨済宗)、瑞渓山養詫寺(浄土真宗)、福聚山慈眼寺(黄檗宗)の各寺を大久保氏六内庵という。

桃源寺(曹洞宗)、盛徳山永久寺(臨済宗)の二寺については、小田原城山桃源寺(14-09-15)、小田原駅前北条氏墓碑(14-09-09)で載せた。

内庵については風土記稿に「およそ内庵と云るは、城主の開基なり、城主遷替あれば、随逐して其城下に至り、寺宇を結べるものなり、故に定れる寺地なく、侍屋敷中或除地の寺域中を借地して寺を建、城主より廩(蔵)米或扶助金を宛行へり」とあった。

小田原城主大久保氏は徳川家康譜代の家臣で、寛政重修緒家譜によれば、藤原道兼を遠祖とし宇都宮を名乗っていたが、秦道のとき宇津と称し、弾正左衛門秦昌の時三河松平郷にて信光に仕え、忠俊の時代に大久保に姓を改めたとある。家康関東入部で大久保忠臣が小田原城主となったが、嫡男忠隣のとき、家康重臣である本多正信・正純父子との勢力争いに敗れ改易となる。忠隣の子忠常嫡男忠職が大久保家の家督を継ぎ寛永九年(1632)、美濃加納五万石で入封、寛永十六年(1639)、播磨明石七万石に転封、慶安四年(1649)肥前唐津八万三千石に転封、忠朝(忠隣三男教隆の二男)貞享三年(1686)のとき、小田原十万三千石に転封となり以降、明治初期十代忠良まで続いた。

風土記稿に大久保氏六内庵の一つである三乗寺は善立山示現院と号し、寛永九年大久保忠職、濃州加納在城の頃、城下の宝源寺と云う古寺に一寺を起立し、播州明石に得替の時、城下西谷寺を修造し今の寺号に改め、是より領主に随従して小田原善照寺を借地し移住したとある。(文久小田原城絵図より)

善照寺

大正十二年の関東大震災により三乗寺と誓願寺が合併し「湘王山三乗院誓願寺」と改称したと云う。

誓願寺

石井啓文著「慶応戊辰小田原戦役の真相」によると戊辰小田原藩の責任を負って自刃させられた家老渡邊了叟の墓は三乗寺が誓願寺と合併したとき小田原板橋の明星山常光寺に移されたとあった。

(常光寺の渡邊家の墓域と渡邊了叟の墓)

大久保氏六内庵の一つである恵日山本源寺は大久保忠織亡父加賀守忠常のため、濃州加納に法華宗の一寺を建て、本性寺と号したが、貞享三年加賀守忠朝のとき、改宗して今の寺号に改め、天台宗東叡山(東叡山円頓院寛永寺)の末寺として僧宗海(下総国真岡圓林寺住僧)に住持させた。故に此僧を開山と称しているという。

この旧武家地の八反畑(栄町)の本源寺には元禄十六年十一月二十三日にこの地方を襲った元禄大地震による犠牲者の供養塔がいくつか残っている。

大久保氏六内庵(養託寺・慈眼寺)

小田原から最乗寺の麓、関本まで参詣鉄道が開通したのが大正14年(1925)のことで、小田原大雄山間の運賃が二十八銭と当時としてはかなり高額だったようである。

最乗寺は40年ほど前にここを訪ねてみごと花粉病になった因縁のお寺さんで、今回は登ることが出来なかった奥之院や松平直基のお墓と子育ての狛犬も訪ねるのが目的で、これ以上、花粉病が酷くならないよう願いながら訪ねた。

大雄山駅から約1kのところに仁王門、さらにここから最乗寺三門まで約2kの道程がある。道程も記憶と違い、かなりの急こう配の坂道で小学生が隊列を組み登っていたが何処まで行くのだろうか、大変そうだった。朱色の仁王門には「最乗寺専門僧堂」と「東海法窟」の額が掲げられている。

新編相模国風土記稿には「曹洞宗、應永元年(1394)起立す、開山了庵は当国大住郡粕屋庄の人なり、名は慧明、了庵は其号なり。道了は舊了庵の徒弟たり、寺伝に無双の大力にして当山を開く時、師に力を合せ、一人にて大木大石を除き、其功少からず、又師の為に当山の請願を発起し慶永十八年、遂に天狗となりて山中に住せり。奥ノ院、道了社より八町を登り、深林の内にあり、十一面観音を安置す、道了の本地仏なり」とある。

タクシーを使うと境内の庫裏にある受付まで直接乗り入れることが出来るようだ。

境内広場の中央が朝晩の勤行や当山山主が修行僧に対しての説法の場である本堂でその左隣が開祖了庵慧明禅師尊像等、歴代住持霊牌を祀る開山堂となっている。早い時間だったので境内に観光客も少なく、靄がかかり幽玄閑寂の世界に入り込んだとおもったら、境内で落葉を燃やした煙だった。

開山堂隣の鐘楼の脇に徳川家康次男、松平(結城)秀康の五男にあたる松平大和守源朝臣直基の墓がある。「直基の墓が大雄山最乗寺に建立されたのは、時の権力者である徳川将軍家と大雄山最乗寺との関係の深さもさることながら、直基自身が大雄山最乗寺に対する信仰が深かったことに由来すると考えられています」寛文十年(1670)、姫路の書寫山圓教寺に分骨されたとも南足柄市教育委員会の説明にあった。

損舘佛性院殿鐡関了無大居士神儀

姫路の書寫山圓教寺

結界門をくぐり石段を登る守護妙覚道了大薩をご本尊に大天狗・小天狗が両脇侍として祀られている御真殿に着く。ここには多宝塔、関東三十六不動の第二番の札所で清瀧不動尊が祀られている不動堂を通っても行くことが出来る。

大杉に囲まれた350段余りの急石段を登ると大雄山で最も高い所に御本地十一面観世音菩薩が奉安されている奥之院がある。ここの石段はきつく膝がガクガクになりながらやっと登った。

箱根明神・矢倉明神・飯沢明神の三明神が一体に刻まれている三面大黒天を奉安している三面殿のまえに珍しい子供を抱えている「子育ての狛犬」を見つけた。全国でも珍しい狛犬という事で若い女性に人気があるらしい。

曹洞宗のお寺にしてはパワースポットめぐりのサイトも掲載していて古刹にしては開けた感じのするお寺さんだった。

小田原に板橋という地名がある。小田原城の南側の湿地に板を掛けたとも、そこから水を取り込むために作られた堀に板を渡しとも云われている。板橋の東海道に面したところに大久保氏菩提寺の大久寺がある。

風土記稿に「(越後國本成寺末)、寳聚山随心院と號す。天正十八年、大久保七郎右衛門忠世、當城を賜はりし時、遠州二俣に住せる僧日英(自得院と號す三州の人)を招き、暫し石垣山秀吉の陣所跡に在しむ(今石垣山三丸蹟に聖人屋敷と唱る地ありと云)、日英朝暮伺候せしに、忠世其老體の労を思ひ、當所へ寺地を與へ、大久山保聚寺と號す。のち寳聚山大久寺と改む」とあり、大久寺墓域にある大久保氏墓所の墓石は正面右から小田原大久保氏三代加賀守忠常、二代相模守忠隣、藩祖七郎右衛門忠世、勤三郎忠良(忠勝五男)、五郎左衛門忠勝(忠俊の子)、常源忠俊(忠世の伯父)、忠良の娘の墓で、これから前期大久保氏一族の墓所として小田原市の史跡に指定されている。

世田谷の教学院にある目青不動はもともと麻布谷町の観行寺の本尊であったが、同寺の廃寺で教学院に移されたもので、この教学院が大久保氏の菩提寺の一つになっている。世田谷区教育委員会の説明板によると「竹園山最勝寺教学院(天台宗)、本寺は慶長九年(1604)玄応和尚の開基により、江戸城内紅葉山に建てられたという。後、明治四十一年(1908)青山からこの地にうつされた。本尊は阿弥陀如来で恵心僧都の作と伝えられる。また、不動堂の目青不動は東都五色不動の一つとして有名である。境内には相州小田原城主大久保家歴代の墓、南画家岡本秋暉、その子書家岡本碧巌等名家の墓がある。」とある。この教学院に西南ノ役で戦死した小田原藩最後の藩主だった陸軍伍長大久保忠良の墓を訪ねた時、忠良の墓文を撰并書した陸軍大尉岡本隆徳の号が碧巌であることを知らず、書家岡本碧巌の墓を訪ね損ねてしまった。

寺墓域の左側に下野烏山三万石大久保家墓所が在り、その背後に相模小田原十一万三千石大久保家の墓所がありその中央に大久保家九代、小田原藩七代目藩主大久保忠真の碑が建立されている。

小田原大久保家墓所

故閣老小田原侍従加賀守藤公墓碑銘 従五位下大学頭林皝撰文

皇孫従四位下加賀守小田原城主大久保忠愨題額

家臣小山安恭謹書 嘉永二年巳酉春三月

裏面は小田原彰道公碑陰銘

大久保忠愨は天保二年(1831)、父・忠脩が早世したため嫡子となり、天保八年(1837)、祖父の忠真が急死したために家督を継いでいる。

教学院墓域左手最奥には荻野山中一万三千石大久保家の墓所がある。

故陸軍伍長従五位大久保忠良墓

公諱忠良大久保氏従五位教義家子母加納氏其先小田原城主諱忠

世公世為其支封明治元年宗家忠禮獲罪於朝国除徳旨撰旅為嗣公□

甫十一入承家優詔賜封七萬五千石叙従五位任相模守二年四月納封

士更任小田原藩知事賜禄若干列華族四秊藩撤公亦免居四年謝疾忠

禮再承家公概然思所以報国請入陸軍教導団自以請非起身於

卒伍則安得為良将乎十年西南変起公任陸軍伍長奮従王師三月

二十九日遂戦死于肥後国木留葬于国見山享年十有九朝廷追慎賜

祭祀料聞者無不哀惜越十二年□遺髪于東京先塋之次嗚呼公

碑文右側二行のほとんどが人為的に削られており判読できませんでした。

明治十三年七月陸軍歩兵大尉叙正七位岡本隆徳謹撰并書

岡本隆徳は小田原藩に仕えた岡本秋暉の長男(天保七年三月生で、荻野山中藩に仕える。維新後は陸軍に在籍、明治十三年当時は陸軍省総務局軍法課ケ僚兼法則掛として勤務、明治二十六年の陸軍省現員調書に奏任官理事岡本隆徳の名があり、明治二十七年に退官して、読書と書道三昧の生活を送ったという。尚、皇居広場に在る楠正成銅像の銘文の揮毫者でもある。

小田原市史に、明治十一年二月「松原神社境内に西南の役忠魂碑建碑概要記事」が掲載されていた。

小田原駅県社松原神社境内の良地を撰び、西南の役に戦死した人の為、招魂碑を設立しようと出願し許可になった。豪額は有栖川宮、文は重野一等編纂官、書は巌谷修で、その費用は千七百円の寄贈が集まったと云う。

松原神社は、風土記稿によると「古は鶴森明神と号す、こは後醍醐天皇の時、当所に真名鶴が棲みけるをもて、故鶴の森と唱へしによれり、遥か後天文年中、山王原村海中より金佛の十一面観音石窟に入て、松原に出現あり」「是に於て神号を改しと云う」また「一説に古は山王原村の松原に在り、古此神号ありと云ふ」とあり創建年代がはっきりしないものの由緒ある神社で、早速出かけた。

あまり広い境内ではなかったが、高さ一丈二尺余、横八尺のへんこ石で建立されたと云う招魂碑はどこにも見つけられなかった。アレ?という感じだった。

前述の記事によれば「既に文章は出来したる様子なれども、彫刻は凡五ヶ月余も掛らねば落成せずと、依て石碑竣工迄を待ち兼ねて、祭典のみを執行せらるる」とあり、数百の毬灯を点し、七八百人の人出だったという。祭祀だけ先に行ったということか。

小田原町誌によれば西南役に政府筋より旧藩士に対して別働隊として徴募巡査の交渉有ったが実現せず、当町より従軍の兵員も極めて少数で人心を衝動するにいたらなかったと云う。碑が無くなったのかと調べてみると小田原城山の大久保神社傍に在ると云う。昭和42年3月発刊の小田原市郷土文化館研究誌「小田原の金石文」記載の靖献之碑所在地はまだ本町の松原神社となっており、いつ動かしたのだろうか?

靖献之碑を城山に探しに行った。大久保神社をまず訪ねた。蜘蛛の巣だらけの石段を登ると本殿があり、右手の金網に遮られた道路の反対側に広場の入口があり小さな石碑がみえた。

一旦神社を出て、坂を下り小田原高校前バス停の裏側の坂道を登ると高校に入る石段にぶつかる。その手前を左に折れると右手の林のなかに石碑群がみえ、その脇に小さな小道があった。

蜘蛛の巣をかき分けていくと何のことは無い、先ほど神社の金網越しに見えた広場の反対側にたどり着いた。

やっと靖献之碑を見つけた。碑裏には西南戦争に従軍して戦死した大久保忠良以下二十五名と戊辰戦争で官軍方に付いて戦死した小田原藩士十三名の名が刻まれている。

華族でもあった小田原藩最後の藩主大久保忠良が陸軍伍長として西南の役に参加したのは何故だったのだろう。なぜ大久保忠良は下士官の養成機関の教導団に入団したのだろうか。明治十年五月二日附陸軍省記録によると、大久保忠良は教導団生徒として修学中、西南の役勃発により三月十日、伍長拝命同日大坂鎮台付となり征討軍団として二十二日博多に着、二十五日柳川から連絡を最後に音信不通となったようで養父の大久保忠禮が東京府知事を通じて陸軍省に音信の途絶えている忠良の在陣地と部隊名を問い合わせている。その回答によると、第一旅団歩兵第三連隊第三大隊第三中隊華族陸軍伍長大久保忠良は三月廿九日肥後国山本郡木留口に於いて頭に刀創を受け戦死したというものであった。大久保忠良は肥後国木留国見山に埋葬されたが、のち遺髪を持ち帰り教学院の大久保氏墓域に埋葬されている。

教学院本堂と小田原大久保氏墓域

小田原大久保氏墓域入口と陸軍伍長従五位大久保忠良墓

大久保氏菩提寺

小田原市の古い町名で東海道沿いの小田原総鎮守松原大明神の近くに、戦国時代の小田原城下町の中心であった宮前町がある。

ここは東海道沿いの通町で、江戸時代は本町と共に宿場町の中心で、本陣一、脇本陣二、旅籠二十二あったという。元治慶應年間の宿割帖によると、御本陣一軒、相本陣三軒(清水屋彦十郎・久保田甚四郎・片岡永左衛門)、脇本陣四軒(とらや三四郎・福住や吉助・小清水屋伊兵衛・嶋や太郎三郎)、旅籠宿屋は百余軒あった。

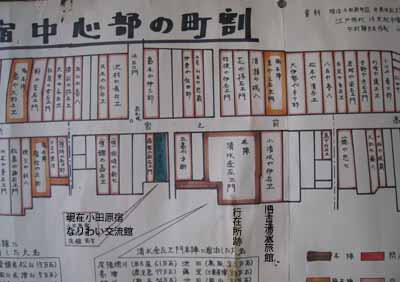

中村静夫氏作成小田原宿中心部町割

本陣の清水家は、伊豆国下田の小田原北条氏の家臣清水上野介を祖としているという。新編相模風土記稿によれば「宮前町旧家金左衛門、本陣なり、清水を氏とす、祖先上野助正令(古戦録・信久、松窓漫録・正次に作る)は北条氏仕ふ、天正十六年、豆州下田の城主となる」とある。さらに古戦録に「正令の弟右近将監正豊、正令の子太郎左衛門と共に小田原城内にて戦死す、正豊の子但馬正房は、文禄中郡中清水新田に潜居す、此後当所に移住し慶長中町大名主を務む」とある。「稲葉家永代日記」に、この本陣清水家に承応二年(1653)将軍補佐役保科正之が宿泊とあった。この上洛のことは飯沼関弥発行会津松平家譜に「承応二年八月十二日、大将軍右大臣に任ず、正之に命じ代りて京都に上り拝謝せしむ」とあり、この時「正之随従の士卒は騎士七十四名、小銃百二十挺、弓五十張、長幹槍百條、持筒三十挺、持槍三十挺、手筒五挺、大小槍合九條、薙刀一條、馬百十四蹄、従僕を合せて四千余名、行装皆樸野なり」とある。樸野(いなかじみて素朴)で質素だが威風堂々とした大行列で京都に上洛したことになる。四千余名の行列を2列縦隊として、騎馬や刀の長さが二尺以上(一尺約30cm)ある事を考えて、一人1,5mとして行列の長さが大雑把に3K、江戸城から芝増上寺まで約3Kだから先頭が増上寺に達した頃、行列の最後尾が江戸城を出たことになる。という事は先頭が小田原本陣清水屋に到着した頃にまだ酒匂川を渡れない人数がかなりいたことになる。この大行列は、どのような順で川渡りをしたのだろうか。正之は十月十日に参内し天顔を拝し、二十七日に無事江戸に戻っている。幕末時、本陣が大清水、隣の脇本陣を小清水と呼んでいた。(中村静夫氏作成山田彰夫写)

明治元年、明治天皇行幸のおり宿泊したのが清水本陣で、いまこの本陣跡は明治天皇宮ノ前行在所跡として小田原市史跡に指定されている。

その後、本陣と脇本陣を合せて脇本陣の後に古清水旅館として開業、平成の初めまで営業を続けた。現在は旅館があった場所に高齢者専用賃貸住宅を建て、その2階に「脇本陣古清水旅館資料館」が設けられている。しかし慶應三年晦日の大火、大正十二年の関東大震災、太平洋戦争の空襲で多くの古文書等を失ったものの、慶応戊辰の年前後の日記など貴重な記録が残っている。

ビルの屋上から小田原城を写させてもらった。

清水家の菩提寺の蓮昌寺を訪ねた。

蓮昌寺縁起によれば小田原城主北条氏直公の家臣であった二階堂資朝夫妻により開創され、慶長十七年(1621)池上本門寺より実相院日清上人を迎え、開山されたという。本堂の横すぐのところに、大清水家、古清水家先祖の墓がある。

大清水家墓域の一基に太祖清蓮院殿前上野吏日厳大居士俗名清水上野守源正令を始として清水右将監源正豊、清水但馬源正房が彫られていた。

小田原駅西口から450m位、歩いて10分程度の城山2丁目に旧名小田原城北谷ッ口門外旧谷津村に小田原大久保家六内庵の1つ桃源寺がある。

桃源寺については、新編相模国風土記稿に「(美濃國厚見郡加納久雲寺末)、大久保内庵の一、(境内は侍屋敷の内なり)、龍鳳山雲晴院と號す、大久保加賀守忠常の嫡女、里見安房守忠義に嫁す、忠義伯州舎吉に謫せらるる(按ずるに元和元年なり)、の後、其室大帰せり、忠常の息加賀守忠職、濃州加納城を賜し(按ずるに寛永九年なり)、後、忠義の後室、夫菩提の為、(忠義元和三年六月十九日、配所にて卒す、法名雲晴院心宗賢凉居士、按ずるに断家譜には、元和八年に作る)、彼城下に小院を営み、久運寺住僧能山を招て、追福を修せしむ、寛永中忠職就て一寺となし、夫婦の院號を採り、今の寺院の號を授け、即能山耳藝を(明暦元年三月二日卒)開山始祖とし、後室を開基とす(法名桃源院仙應妙壽大姉、明暦元年潤八月晦日卒)、爾来城主に随逐して、當所に至ると云、」と詳しい記載があった。駅前にある北条氏政・氏照の墓碑墓所の管理寺でもあった盛徳山永久寺を訪ねた帰りに桃源寺に寄った。

本堂左奥の一段高い墓域に家康「氏康柱の話」として伝承が残る北条家家臣で弓の名手、鈴木大学繁修の墓がある。

帰り際、山門の近くに石碑があった。これは小田原藩士片切喜蝶の三男で同藩士杉浦義尚の養嗣となり、その後西南戦争に参加、明治十年三月十五日、熊本山鹿口墓原の戦いにて戦死した第三旅団歩兵第六連隊第一大隊第四中隊小隊長陸軍少尉試補杉浦義三の碑であった。第三旅団西南戦袍誌によれば三月十五日、戦闘参加二千三百四十九名の内、戦死七十四名、負傷二百七十七名死生不明十四名の大激戦で戦死将校五名のなかに杉浦義三の名が記録されている。

杉浦君碑

君諱義三稱重之助舊小田原藩士片切君喜蝶第三男出為同藩杉浦君義

尚嗣幼穎敏従中垣謙斎翁讀書不事章句毎曰男児富以身許国而己明治

戊辰東征之役藩主獲罪 朝廷将撃賊函嶺贖之君甫十六自請従軍乃為

守城兵甲戌 朝廷問罪臺湾急募士官君奮應之會事平而止乃入戸山兵

学校丙子三月卒業為陸軍少尉試補戍名古屋鎮臺其十二月三重縣民嘯

聚毀民屋火官舎君乃率部兵鎮定之丁丑春薩賊之反君奉命勒部兵抵肥

後賊方據山鹿鋒甚鋭三月十二日攻之酣戦不決日暮交綏十五日拂暁再

攻之激闘數時君鼓勇突進銃丸洞額而斃時年二十五 朝廷葬之肥猪今

茲庚辰十月義尚□其臍帯胎髪於其郷谷津村桃源寺請余文以鐫碑余聞

藩主之免 天譴全社稷也謙斎翁實與有力焉蓋通儒知時務者也則知君

之損身報国亦出於師傳豈世之以句讀授受僅稱師弟者之此乎哉配即義

尚女好讀書現為女学教官君之所刑于寡妻亦可以見矣銘曰

死固所甘 土豈不懐 函嶺之下 斯築夜臺 樹深苔厚 魂兮帰来

陸軍少将正五位勲三等黒川道軌篆額

東京大学教授正六位三島毅 撰文

明治十四年辛巳十二月立石 桂洲伊藤信平謹書

(注) 碑文九行目 □表記できず。訓(うずめる)音(エイ)

小田原駅東口にある商店に挟まれておしゃれ横丁と名付けられたカスバの入口みたいな怪しげな狭い道がある。踏み込んでみるとクランクのような道で、思ったよりスッキリした飲食街で道なりに進むと、1・2分の所に稲葉氏が小田原在城の頃、北条氏追福のため、作り直した北条氏政・氏照の墓碑がある。

滋雲院殿勝岩傑公大居士 青雲院殿透岳關公大居士

右)天正十八庚寅年七月十一日 北條相模守氏政

左)天正十八庚寅年七月十一日 北條陸奥守氏照

北条氏政公 北条氏照公御生害之場所

秀吉は小田原征伐で時の城主北条氏直を高野山に追放、父氏政、その弟氏照に責任を負わせ田村安斎邸で生害した。遺骸は北条氏の氏寺の湯本早雲寺末寺地蔵山伝心庵に埋葬された。北条氏滅亡後、小田原藩大久保氏の時、伝心庵は寺町(中町)に移され、その跡に永久寺が建立され、この墓所は永久寺の所有となり、墓所は永く放置されていたものを稲葉氏が再建立したものである。

この墓碑は関東大震災で埋没したが、震災の翌年、地元の有志によって復興された。大きい方の五輪塔は、北条氏政夫人の墓と伝えられている。

新編相模国風土記稿、永久寺の項に「北條氏政氏照兄弟碑。巽隅にあり、臺座を合せ、長三尺、一基に二人の法名を并彫る、慈雲院殿勝岩傑公大居士、北條相模守氏政、青雲院殿楽關公大居士、北條陸奥守氏照、天正十八年七月十一日、背に生害之場所と彫れり、按ずるに兄弟生害ありし地は、城下田村安斎の宅なること、當時の記録に見えたり、安斎の宅蹟は、筋違橋・欄干橋両町の邊にあり事は侍屋敷の條に詳なり、然るを當所となすもの解すべからず、 墓前に腰掛石と唱ふる石あり、縦二尺五寸、横三尺三寸」とあり、天正期には安斎宅は侍屋敷の内、安斎小路(箱根口城門東海道南側)にあったと云う。

境内にあった文政七年の銘がある北条五代供養塔

風土記稿に永久寺「同宗京花園妙心寺末、盛徳山と號す、大久保加賀守忠職、播州明石在城の頃、寛永十八年三月、其外祖母盛徳院殿(亀子、後加納殿と稱し奉る、東照宮の姫君にて、奥平美作守信昌に嫁し給ふ)の冥福を祈らん為に、城下に一宇を建、僧浮山紹圓を延て始祖となし、大應山盛徳寺と號す、寛永二十年、忠職の母永久院(千姫と稱す、奥平信昌の女、東照宮の御外孫、大久保加賀守忠常室なり)卒去の時、今の山寺號に改む」とあり大久保家六内庵の一庵だという。ちなみに内庵は侍屋敷の中か、寺地の除地を借地して城主か開基した寺院で大久保家六内庵とは三乗寺(善照寺内)、本源寺、桃源寺、永久寺、養託寺、慈眼寺の六寺をいう。

大久保氏の時、寺町(中町)に移された伝心庵を訪ねてみた。本堂には三ッ鱗紋が!

地蔵山伝心庵過去帳に「十八日 南陽院殿華渓宗智大禅定尼 永正三寅年(1506)七月 北条長氏公後御前」とあることから早雲後室の牌所として建立された可能性があるという。