晴天に恵まれたこの日は欲張って行動しましたんや。

豊洲駅から東京メトロの、どこで乗り換えたのか定かではなし。

なんとか半蔵門線の九段下駅にたどり着きましたんですわ。

(靖国神社の 大鳥居) (1974年=昭和49年 再建)

「九段の母」 1939年(昭和14年) 歌手=塩まさる

上野駅から九段まで かってしらないじれったさ~♪

杖をたよりに一日がかり せがれきたぞや会いにきた~♪

空をつくよな大鳥居 こんな立派なおやしろに~♪

神とまつられもったいなさよ 母は泣けますうれしさに~♪

両手あわせてひざまつき おがむはずみの お念仏~♪

はっと気づいてうろたえました せがれゆるせよ田舎者~♪

戦前に軍国歌謡として大ヒットしましたが、戦後になってから

二葉百合子さんが「九段の母」をカバー版として再び歌われたとか。

空をつくよな 大鳥居~♪ 当時は日本一だったようですが、ネットで

検索したら老朽化して1943年(昭和18年)に撤去されたとの事。

現在のは1974年(昭和49年)に再建された大鳥居なんだって。

高さが25m 横木の長さが34m 重量が約100トン 銅製の大鳥居。

東向きの鳥居って珍しいと書かれているけど、定かではない。

我が街の誉田八幡宮の鳥居も東向きなんだけどね。

(大村益次郎の銅像) (靖国神社誕生の提案者)

確か上野の彰義隊を攻撃する際の司令官だったはずで、明治維新後に

靖国神社の前身である「招魂社」の設立を提案し明治天皇の勅許を得るも

直後に京都市の木屋町で賊に襲われ重傷を負い、大阪市内で死亡。

明治維新への功績から靖国神社に祀られる一人とされている。

(靖国神社 二の鳥居 & 神門)

二の鳥居は青銅製で1887年(明治20年)完成で現在の靖国神社に

設置された鳥居では一番古く且つ、青銅製では日本一の大きさだとの事。

(靖国神社 神門の16弁菊紋章) (皇室を意味する紋章)

(靖国神社の 神門) (1934年=昭和9年完成)

(靖国神社 神門の内側から 自撮り)

(靖国神社の 拝殿を正面から撮影)

(靖国神社の ご朱印)

靖国神社には明治維新から日清・日露を経て支那事変や太平洋戦争まで

246万6千余柱の英霊がお祀りされているそうです。

我が黒田家の本家筋に当たる長兄もブーゲンビル島で戦死して

ここに祀られているというご縁があるんですけど。

朝鮮人や台湾人で日本兵として戦死した各々2万余名の方々や

従軍看護婦や電話交換手として戦火に倒れた6万人近い女性も。

他方で西郷隆盛や西南戦争の薩摩側の兵士や、戊辰戦争で倒れた兵士も

会津藩の兵士は除外されて、明治政府側の人々のみお祀りされてるとか。

新選組の隊士も彰義隊で亡くなった幕府側の兵士もお祀りされていません。

A級戦犯が合祀されたとの事から、昨今の問題点があるとか。

しかしながら、国に命を捧げた英霊が批判される言われはないはず。

政争の具にしないで安らかに御魂をお祀りしたいと存じます。

(靖国神社の拝殿を 北側から撮影)

(靖国神社 参集所)

国会議員など正式参拝で訪れる方はここから入場し拝殿へ向かうようです。

8月15日などにテレビで参拝する大臣や国会議員などでおなじみかも?

(靖国神社境内の 桜の標本木) (東京都の桜の開花)

桜の開花を想定してマスコミ各社や観光客が大勢訪れてました。

残念ながら今年の開花は2日後の3月29日でしたけど。

鉄ちゃん爺やも期待して訪れたんですがダメでしたね。

一輪もこの日は咲いてなかったように思います。

(靖国神社の 遊就館)

1980年頃に(昭和50年代)にまだ幼かった子供達を連れて

入場したことがあります、旧日本軍の遺品が数多く保存されています。

今回は先を急ぎますので撮影だけにして退散しました。

(靖国神社 参道の早咲きの桜)

本来なら参道から二の鳥居にかけて桜が咲いている頃なんだけど

期待外れの靖国神社の参拝に終わりましたんですわ。

(重要文化財 旧江戸城・田安門の説明板)

(田安門の入り口 高麗門と 自撮り)

(田安門の内側 櫓門と称します)

田安明神が祀られていたのが名前の由縁で徳川8代将軍吉宗公の次男坊

徳川宗武が現在の武道館付近に上屋敷を賜り、田安家を起こしたとか。

この田安宗武の七男が寛政の改革を指導した松平定信に当たります。

(北の丸公園 案内図)

右下のお堀が千鳥ヶ淵と呼ばれて桜の名所になりますんや。

満開の桜をボートを漕ぎながら見物できれば素敵な風景になるはず。

(千鳥ヶ淵を 田安門から撮影)

(北の丸公園内 武道館)

法隆寺の夢殿をモデルにした八角形のデザインで造られています。

1964年(昭和39年)東京オリンピックの柔道競技の会場として

新しく造られましたが1966年(昭和41年)のビートルズの来日

公演が相応しいか相応しくないかで揉めたことがありましたね。

最近では総理大臣経験者の本葬に利用されたり、武道館で公演する事を

超一流の歌手を目指す方には最高の舞台にもなっているようでんな。

昨年も安倍晋三元総理の国葬が話題になったようですけど。

(戦前の近衛連隊の跡地)

戦前にはこの辺りは皇室を守る近衛師団の第一連隊と第二連隊の兵舎があった処。

戦後は取り壊されて北の丸公園や大きな駐車場となったようですね。

(武道館の建設記念碑)

(九段下の方向を撮影) (靖国通り 歩道橋から撮影)

両国橋から西へ向かい新宿まで都内を東西に横切る幹線道路です。

ゆるやかな登り坂でこの辺りを九段坂上交差点と呼ぶようですね。

(北の丸公園 東側のお堀り)

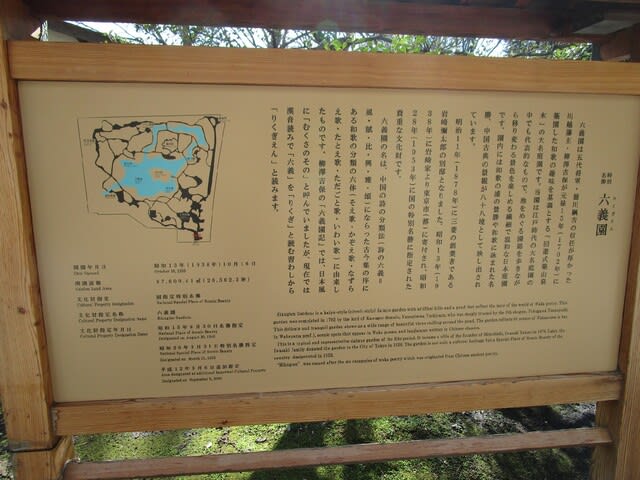

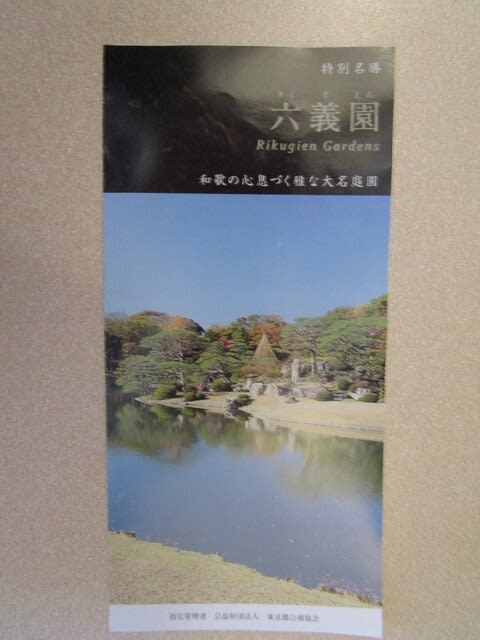

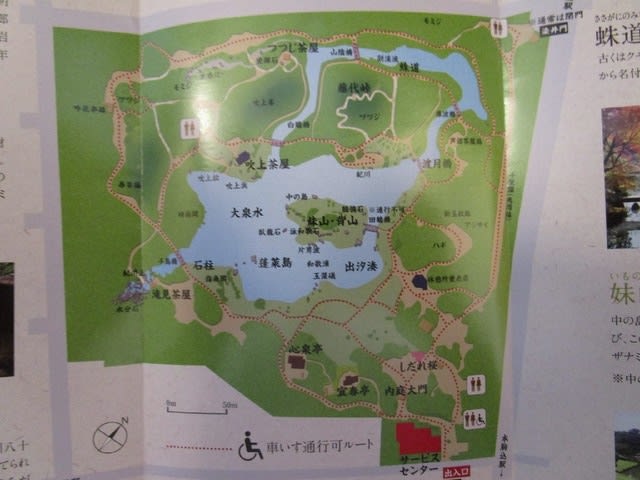

まだPM2時過ぎなので東京メトロで有名な「六義園」の日本庭園へ

向かうことにしました、12年ぶりの訪問になりますかな。

ほな~ 今日はこれで失礼します、さいなら~♪

3月27日は久し振りの晴天で朝早くにホテルをスタートでした。

JR新橋駅で下車して汐留口に降り立ちましたんや。

(新橋駅汐留口 鉄道唱歌の碑)

大和田建樹と言う作詞者の生誕100周年と鉄道開業85周年を記念し

1957年(昭和32年)10月14日に当時の旧新橋駅に向かって設置されたと

聞いてますんや、碑の上の機関車と客車の模型がユニークでっしゃろ。

明治時代に開業した旧の新橋駅はゆりかもめの新橋駅の北東側になるとか?

(ゆりかもめ 新橋駅舎と 自撮り)

鉄ちゃん爺やが関東へ単身赴任する直前に開業した新都市交通なんですが

当時は乗る機会が無くて、今回が初めての乗車となるんですわ。

ゆりかもめの先頭に座ってデジカメの撮影でおます。

(ゆりかもめ車内から撮影)

(ゆりかもめ 汐留駅へ進入中)

同じような新都市交通は大阪市や広島市でも走ってまっけど。

昔はレールに吊り下がったりレールの上に乗っかった型式の

モノレールが多かったんですが、最近は高速道路を4つの車輪で

走る感じの、無人の新都市交通に主役が移りつつあると言えますかな。

(ゆりかもめ車中より お台場の方向を撮影)

レインボーブリッジは残念ながら視界が悪くて撮影には適しません。

晴海側をループ式で一回転しつつ上昇してからレンボーブリッジの

本体の部分を海面から約52mの高さでお台場側に渡っている感じ。

(お台場駅で 下車)

昨日までは見えなかった富士山がビルの合間から顔を見せてますよ。

コンパクトデジカメではこれぐらいが限度ですね。

(お台場 自由の女神象 & レインボーブリッジ)

東京タワーの上半分だけが見えてますのであの辺りが港区になるらしい。

レインボーブリッジの上の部分は首都高速11号お台場線と一般道路が左右に

ギザギザの下の部分を新都市交通のゆりかもめが走っているようでんな。

(フジテレビ本社 案内図)

10時オープンで特別展をやっているようで入場料が2200円か!

700円で見学できるはずが、2200円とは痛い出費ですわ。

ここまで来たんだから「はちたま」の展望台には登りたいよね。

(フジテレビ 本社ビルと 自撮り)

球体の展望台はお台場の名所となっているようで高さが約100mのはず。

360度の東京臨海地区が見渡せるとの事で恐竜博覧会も見学でおます。

昨日も国立科学博物館で恐竜を見たのに今日もお台場で恐竜を見る羽目に。

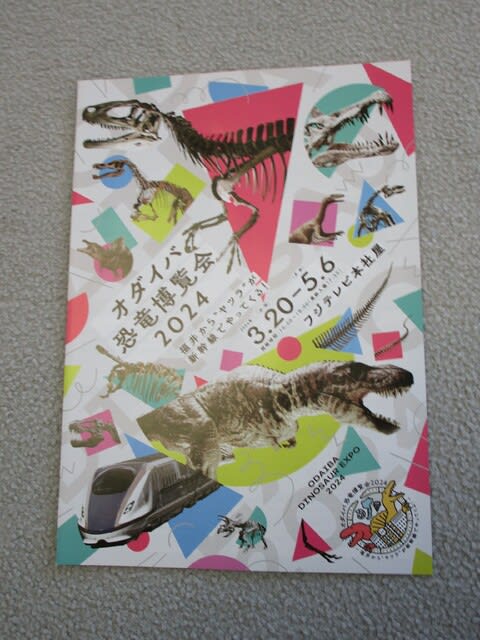

(オダイバ 恐竜展覧会 2024 入場券)

第一会場前に並ばされて10時きっちりに入場となりました。

風が強い朝で屋外で待たされるのは辛い状態でした。

(ティラノサウルスの ロボット)

ティラノサウルスが生きていた当時を彷彿するような迫力で動きます。

鳴き声が部屋中に響き渡り、幼い子供さんなど怖がってましたよ。

(エスカレーターで7Fへ)

(第一会場を下に見ながら)

(7Fに到着 ここからはエレベーターで)

(レインボウブリッジが 下に見えてきました)

(オダイバ 恐竜博覧会の パンフレット)

(福井県勝山市で出土した テェラノサウルスの大腿骨)

(卵を育てる種類の 恐竜も居たとの事)

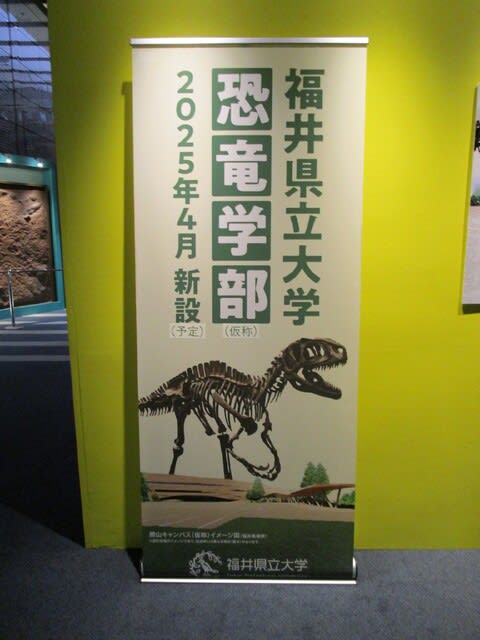

福井県立大学にこんなユニークな学部が出来るんだって。

北陸新幹線も延伸して今年は福井市もおお賑わいかも?

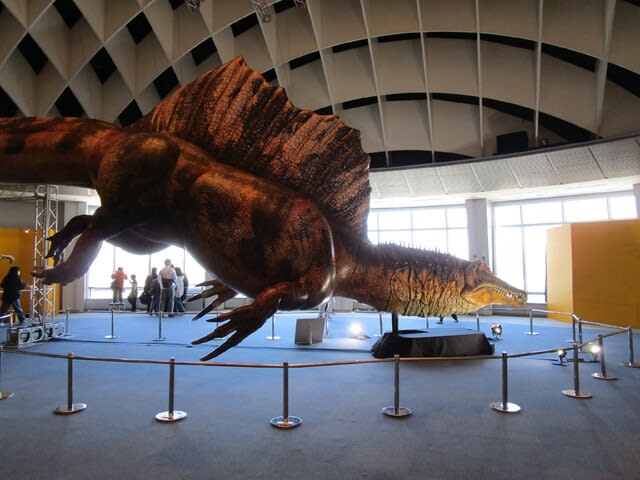

(スピノサウルスの ロボット) (世界初公開!)

顔の前を人間が通り過ぎると冷たい息を吹き付けますので皆が驚きますよ。

ここは「はちたま」25Fの展望台の内部になるようです。

(ティラノサウルスの 頭部骨格)

恐竜の展覧会はこれぐらいにして25F「はちたま」の屋外展望にいきまひょ。

この日は晴天で視界が良くて富士山や房総半島まで視界が開けていました。

(25F はちたま エレベーター前にて)

(東京ゲートブリッジを遠くに望む) (全長2618mの長い橋です)

遠くに千葉県の工場地帯が見えますがデジカメでは殆どみえないかも?

この東京ゲートブリッジは鉄ちゃん爺やが帰阪してからの2012年

平成24年に完成したので実物を見るのは今回が初めてでおます。

恐竜が向き合っている形なので「恐竜橋」とのニックネームが付くとか。

東京都の江東区若洲と中央防波堤を繋いでいるそうです。

(お台場海浜公園を はちたま25Fから望む)

右の端に東京スカイツリーが少しだけ頭を出しているのが見えますね。

予定ではこの海辺を歩くつもりでしたが風が強く諦めました。

(レインボーブリッジを はちたま25Fから望む)

このアングルは8チャンネルでフジテレビの放映ではよく見られますかな。

レインボーブリッジの手前に見えるのが江戸時代末に造られたお台場のはず。

中央に東京タワーが少しだけ見えています、18時がはちたまの門限で

日の暮れが早い冬場にはレインボウブリッジのライトアップもあるようで

夜景を見るスポットとして若い人達には人気があるようですよ。

(自由の女神像を はちたま25Fから撮影)

(反対側の羽田や川崎方面を撮影)

(はちたまを 25Fから撮影)

(7Fで入場制限の行列)

鉄ちゃん爺やは朝一でしたので時間待ちはゼロ、AM11時を過ぎて混雑が。

平日でしたが春休み中で家族連れの見物客が多いんでしょうね。

GW明けまで開催中だから現在もこんな風景が続いているのかも?

(フジテレビ 5F? 7F?)

今でもCDやレコードの売り上げ1位を維持している名曲ですね。

新しい絵本が発表されたそうです、ギネスにも登録されたとか。

(フジテレビ1F)

(ゆりかもめで 豊洲駅へ向けて)

(南極観測船 宗谷)

昭和の時代に南極観測船として活躍した「宗谷」が保存されているはず。

戦争中は特務艦「宗谷」として南方のラバウルやブーゲンビル島まで

何度も魚雷や機銃掃射を受けるも終戦まで無事に生き延びた海軍では

珍しい艦船で戦後は同名で南極観測船として活躍し最後は巡視船として

昭和53年まで従事した後は永久保存することになったと聞いています。

(新橋駅行きの ゆりかもめと すれ違い)

(ゆりかもめ 車内を自撮り)

(有明ビックサイドを通過中) (東京国際展示会場でしたかな)

(豊洲卸売市場を通過中)

(ゆりかもめ 終点の豊洲駅に到着)

ゆりかもめの線路が終点の豊洲駅から先で左折していますね。

延伸を計画したが頓挫したと聞いてますがどうなんでしょうね?

(東京メトロ 有楽町線 豊洲駅)

長くなりますので、今回はこれでお仕舞にしまひょ。

次回は靖国神社と北の丸公園を訪ねたいと思います。

ほな~ 今日はこれで。さいなら~♪

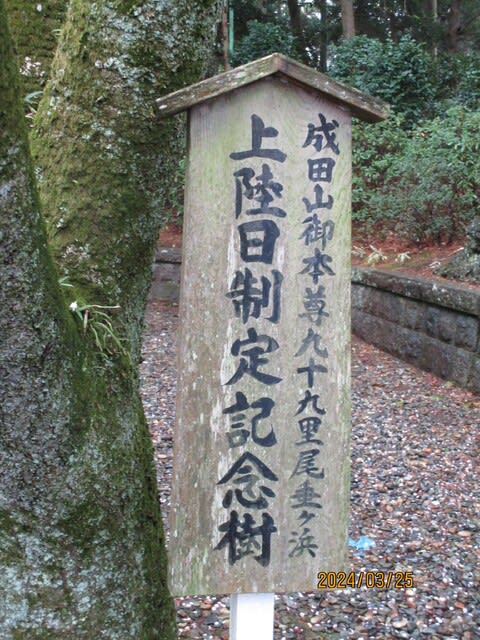

前日の成田山新勝寺は小雨でしたが、翌日は本降りの雨に。

アポを取っていたのでAM中に元の勤務先へ向かいました。

(E257系 特急あかぎ) (JR大宮駅にて)

(JR埼京線より 元の勤務地を撮影)

右手遠くに東京外環自動車道が見えていますが住所は、さいたま市南区。

鉄ちゃん爺やが大阪へ戻る半年前に埼玉営業所として購入した物件。

当時は千葉営業所を指導していたので実際の勤務地とは言えないけど。

ただ、鉄ちゃん爺やが採用した女子事務員とドライバーが数人ですが

20年を超えた今も、現役でここに勤めているとの話でした。

25年前に採用した現在は総務課長のU嬢にJR北戸田駅まで送迎でした。

(JR埼京線 北戸田駅舎) (2017年10月撮影)

3年ぐらい前のブログにも紹介しましたがJRの駅舎で

地上からプラットホームが日本一高いのがこの北戸田駅でした。

実は3月16日に北陸新幹線が延伸し福井県の敦賀駅で

北陸新幹線の敦賀駅ホームが地上から21mとなり日本一に

20.5mの北戸田駅は在来線では日本一ですが全体では第2位に。

何故、JR北戸田駅がこんなに高いのかと言いますと。

(JRと東京外環自動車道路)(2017年10月撮影)

(歩道橋から撮影) (2017年10月撮影)

JR北戸田駅のすぐ北側で東京外環自動車道路をオーバーブリッジで

渡る必要が有るので設計上でこんな高い駅舎とホームに成ったとも。

当初は浦和市側に駅舎を予定するものの辻小学校付近の住民の

反対で埼玉県戸田市付近に変更になったのが一因かも?

(JR北戸田駅前にて 自撮り) (2024年3月撮影)

(JR北戸田駅 1階から2階へのエスカレーター)

同じく2階から3階部分へのエスカレーターが続きますからね。

階段で改札口からホームへ登るのは大変な駅なんですよ。

鉄ちゃん爺やが勤務していた戸田市の物流センターへは

このJR北戸田駅が最寄り駅でその当時とほぼ同じかも。

さて~ 本降りの雨だし何処へ行こうかなと思案したのがこの付近。

ネットで検索したら上野の国立博物館の総合一般展示場は70歳以上無料との事。

2年前は上野動物園でびしょ濡れになったし、やはり屋内設備が良いよね。

そんな訳で北戸田駅から赤羽駅で乗り換えて上野駅で下車することにしまひょ。

(上野恩賜公園内 うえの桜フェスタ2024の看板)

本来なら3月26日ですので桜が開花しているはずが、今年はまだなんですわ。

鉄ちゃん爺やが信州へ向かう日に確か開花したとか聞きましたけど。

(国立博物館 大勢の入場者)

建立900年特別展「中尊寺金色堂」がお目当ての見学者のようですわ。

1600円(当日券)で空いているなら並ぶけど入場制限らしく

この雨では2~3時間並ぶのはご免だよね。

横にある国立科学博物館は65歳以上は無料と出ている。

とにかく雨を避けて屋内へ入りたいのが本音でしたんや。

(国立科学博物館 本館) (国の重要文化財に指定)

嫌いなジャンルでもないので無料とは有難いことでおます。

春休みで小学生や家族連れの見学者が多いけど入場制限はなし?

雨宿りを兼ねて見学することにしまひょ。

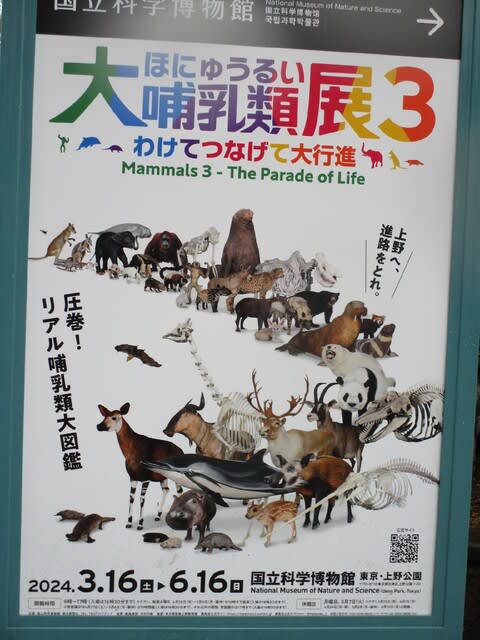

(国立科学博物館 展示のポスター)

(フタバスズキリュウの骨格) (学名は 首長竜)

確か1968年(昭和43年)に福島県双葉郡で当時高校生だった鈴木君が

地層から発見したのでフタバ(郡名)とスズキ(発見者)を合わせて命名のはず。

日本では恐竜の化石は発見されないとの学説が覆された大事件だったかな。

最近では福井県や兵庫県で恐竜の化石が発掘されてブームになっているよね。

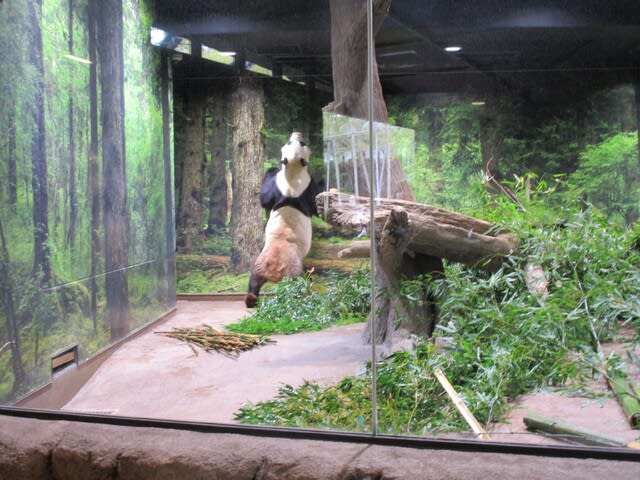

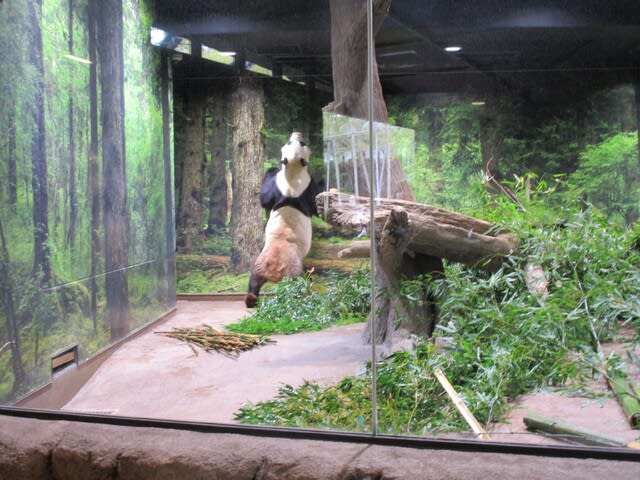

(お母さんパンダ ホアンホアンの剥製) (1997年死亡)

手術前に雨の上野動物園でパンダを見に行ったけど睡眠中で

後ろ姿しか観れなかった、数日後に上野動物園へ再度だけど

入場し今回は動くパンダにやっと会えたけど、この時点では

まだパンダに会えていない状態だったんですわ。

(ダイオウイカの剥製 & ニシキヘビの骨格)

(ティラノサウルスの骨格)

(日本国内の 岩石各種)

(アンモナイトの化石と 自撮り)

ほとんどの博物館では写真の撮影は禁止ですがフラッシュ使用が禁止で

学術的な利用や個人的な資料としてのみが撮影が許可されてますんや。

詳しく撮影もしたかったが鉄ちゃん爺やのデジカメではこれぐらいが限界。

(国立科学博物館 館内の撮影)

(3階より下へ向けて 撮影)

鉄ちゃん爺やには展示品も感心しましたが、建築様式の方に興味がありましたんや。

大阪にはこんな国立の博物館はおまへんので流石だと感じましたね。

独立行政法人になっているのに国立を名乗っているのが疑問でしたけど。

この日は本降りの雨で午後の3時過ぎに早めにホテルにもどりました。

次回は未踏の地であるお台場を中心に紹介する予定でおます。

3月27日は4日ぶりに風は強いがお天気は晴れに恵まれました。

ほな~ 今日はこれで失礼します、さいなら~♪

(東横INN 西川口)(住所は埼玉県蕨市)

今回はこのホテルで6泊しその後は信州の松本で1泊

最後は北陸新幹線で富山市にて1泊し翌日に帰阪でした。

1275枚の写真を撮りましたので順次ブログで紹介しまひょ。

初詣の参拝客が多いベスト10をご存じでしょうか?

トップは東京の明治神宮で約319万人ぐらいで

第2位が最近は千葉県の成田山新勝寺のようですわ。

第3位の川崎大師の平間寺と約300万人で競り合っているとか。

実は鉄ちゃん爺やが大腸癌の手術前に明治神宮はお詣りしたので

成田山新勝寺がベスト10、残るは1カ寺と成ってましたんや。

今回の旅行はそんな訳で成田山新勝寺からスタートでおます。

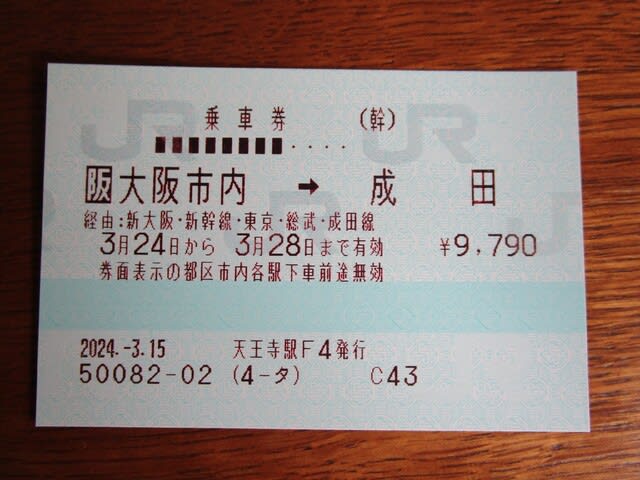

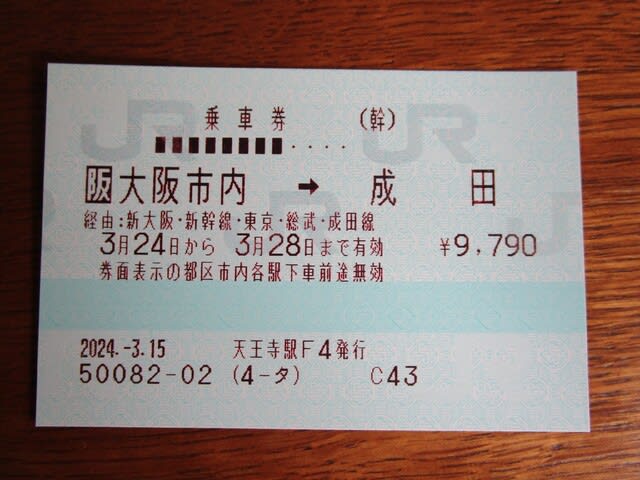

(JR成田駅までの乗車券)

前回もでしたが今回も9日間で4日も雨に祟られる旅行でしたんですわ。

雨男だな~ そんな声も気にはしないようにしてまっけど。

(成田山新勝寺 表参道)

JR成田駅から約15分ぐらい歩く参道が往きはやや下り坂で続きますんや。

参道には干支を模った石像が参拝客を見守ってるような感じですかな。

(鉄ちゃん爺やの干支 蛇でおます)

(内の奥さんの干支 犬でおます)

(今年の干支は 辰でしたね)

これぐらいにして先へ急ぎまよ、成田山の名物は鰻料理が有名らしい。

高くなりましたね3500円ぐらい出さないと食べれなくなってますがな。

昼食代には高すぎるので匂いだけ頂いて通り抜けるとしまひょ。

(老舗の鰻料理や 川豊さん)

成田山新勝寺の平和の大塔らしきものが遠くに見えてきました。

平日ながら参拝客が多いのには感心しましたわ。

(薬師堂 江戸時代には本堂だった?)

成田山新勝寺では一番古いお堂では有るらしいが、長年に渡り修理を続けて

創建当時の建築材はほとんど残っていないとの事で通りに抜けました。

(成田山新勝寺の 総門) (平成18年完成)

(成田山新勝寺 仁王門) (江戸時代の創建)

(成田山新勝寺 大本堂) (昭和39年建立)

(大本堂の東翼殿)

(大本殿の西翼殿)

毎年の節分の日に回廊から豆まきが行われ大河ドラマの出演者や

大相撲初場所の優勝者などがテレビで放映されることで有名ですわな。

成田山新勝寺のご本尊は不動明王さまで鬼もふれ伏すと言われますので

「福は内~ 福は内~」と唱え 「鬼は外」とは唱えないんだとか。

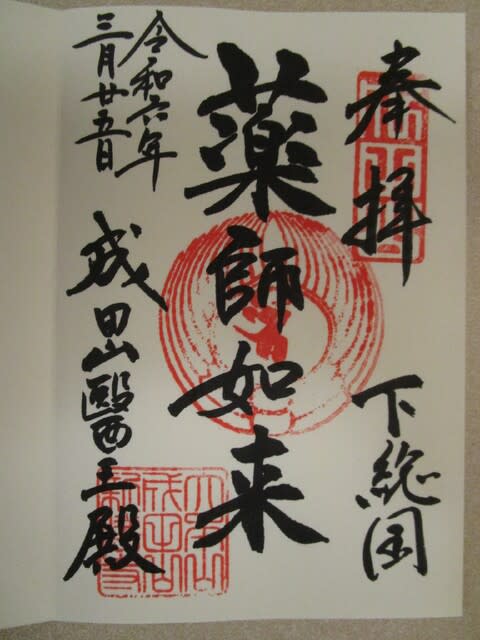

(成田山新勝寺 本尊さまのご朱印)

大本堂は昭和の時代に創建されたようで、大本堂の南東側に

三重塔が慎ましく立ってますがこれは江戸時代の創建だの事。

ご本尊は不動明王さまなので成田不動とも呼ばれてますよね。

(成田山新勝寺 三重塔) (江戸時代の中期に創建)

(大本堂の回廊から撮影)

成田山新勝寺は元々は平安時代の10世紀に平将門が関東で反乱を起こし

その鎮圧と平和を祈願して開山されたそうで現在は真言宗の智山派の大本山とされ

川崎大師の平間寺や高尾山薬王院なども同じく智山派の大本山を称します。

総本山は京都は東山の智積院ですが何故か関東に大寺院が集まってますな。

(成田山新勝寺 釈迦堂) (昭和39年までは本堂で有ったとの事)

大本堂の西側に元々の本堂である釈迦堂が配置されているようで

江戸時代の安政時期から明治・大正から昭和の39年までは

この釈迦堂が成田山新勝寺の本堂で有った事になりますかな。

その釈迦堂より前の江戸時代の本堂が奥の院にあたる位置にあるとか。

それでは奥の院の方へ足を進めてみまひょ。

(奥の院の標識)

(成田山 光明堂) (江戸時代は元禄年間の創建)

大本堂が建立された昭和39年に一番古い本堂であった光明堂は奥の院の

現在地に移設され真言宗の本尊である大日如来が安置されているようでんな。

初代の市川団十郎が子供に恵まれず、成田不動さまにお願いしたら

2代目団十郎になる息子を授かったとか、時は江戸時代の元禄年間でした。

という事はこの光明堂が当時は本堂だったはずですよね。

それ以後は市川家は成田屋と呼ぶことになったご縁が深いお寺ですかな。

(開山堂)

(桜が咲いてます)

やはり病み上がりですから薬師如来さんにもお詣りしなくちゃ。

奥の院の平和大塔の手前に医王殿があると教わりましたんで。

(成田山 医王殿)

コロナ前はご朱印は300円でしたが最近は500円に値上がりです。

文句を言ったらご利益が無くなりますのでヤメて置きまひょ。

(成田山新勝寺の 境内配置図)

こんな言い伝えがおますんや、平将門をお祀りする神田神社と成田山新勝寺を

同時にお詣りしたらダメなんだとのこと、新勝寺は平将門を退治するために

創建されたお寺だからとの事、それ故に鉄ちゃん爺やもそれに従いました。

(神田神社参拝) (令和4年10月参拝)

最後に初詣ベスト10を記しておきますかな。

トップ 明治神宮 (東京) 319万人

第2位 成田山新勝寺 (千葉) 311万人

第3位 川崎大師平間寺 (神奈川) 308万人

第4位 浅草寺 (東京) 293万人

第5位 伏見稲荷神社 (京都) 277万人

第6位 住吉大社 (大阪) 260万人

第7位 鶴岡八幡宮 (神奈川) 251万人

第8位 熱田神宮 (愛知) 235万人

第9位 大宮氷川神社 (埼玉) 205万人

第10位 大宰府天満宮 (福岡) 204万人

(トップ 明治神宮の ご朱印)

(明治神宮の拝殿) (令和4年10月参拝)

この日は夕方に千葉市内に戻り関東での最後の勤務地であった

営業所に立ち寄り当時の担当者O君に会い久しぶりの会話でした。

若かった彼も来年は60歳だとか、2024年問題で多難な時代に。

活躍を願いながらホテルに戻ることにしました。

(JR成田駅で 成田エクスプレス号)

ほな~ 今回はこれにて失礼いたします、さいなら~♪

82歳を超えての一人旅はそろそろ限界かもしれまへんな。

人世の約1割を過ごした関東で行く機会がなかった未踏の

名所旧跡やスポットを訪れてみようかと考えた次第。

今ならなんとか1万歩ぐらいは歩けると思いますんや。

次の85歳と成れば、流石に一人旅は危険なレベルかも?

(鉄ちゃん爺やの お供)

当時はまだ建設中だった「お台場」に「有明」や「豊洲」

寺社なら千葉県成田の「新勝寺」を忘れてましたんや。

庭園なら「小石川庭園」や「六義園」に「浜離宮」

埼玉は川越の「小江戸」と所沢の「航空公園」など。

見納めかと、欲張って色んな所を訪れてみるつもり。

(3月24日の のぞみ408号 指定席券)

(大阪市内から JR成田駅までの 乗車券)

最後は新しく延伸した北陸新幹線で遠回りになりますが

未踏区間の長野駅から新しく出来た敦賀駅まで乗ってみようと。

そんな訳で、多くの画像を写して来ようと思ってますんや。

4月1日まで9日間の旅に出かけることにしました。

無事に帰阪出来たらブログで書き込ませて頂きますので宜しく!

孫が無事に社会人となり昨年秋から名古屋市でマンション暮らしに。

娘は旦那の転勤待ちで我が家で様子見でしたが2月1日付で辞令が

宮崎支店長から ⇒ 山口県庁内 山口県観光連盟の常任理事へ

そんな訳で2月12日付で山口市へ引っ越すことに決まりました。

(娘のマイカー 日産 マーチ)

廃車するつもりでしたが駐車料金が月額3000円だとか。

気が変わって山口市まで本人が回送することにしたそうですわ。

2月13日朝に我が家をスタートし夕方には山口市に到着できたんだって。

約500kmの回送は初めての経験で非常に疲れたとの話。

(2月12日 引っ越し作業の画像)

広島市から5年前に来た時もアート引越センターさんだったはず。

冷蔵庫はキズが付かないように下のような作業でした。

5年間ほど鉄ちゃん爺やもビールなどでお世話になりました。

(先ずは ポリエチレンでカバー)

(続いて ダンボールで角当てを実施)

(最後は 引っ越し用の布で覆って完成)

新しい赴任先は山口県の山口市に成り山口県庁に駐在するとの事。

新居はお隣の湯田温泉に近いマンション住まいだとか。

(JR山口駅の駅名標) (平成31年3月撮影)

(JR山口駅前 当時はコンビニも存在してた)

JR山口駅はコンビニが閉鎖され、コインロッカーも廃止だとか。

県庁所在地の最寄り駅にしては日本ではここぐらいかしら?

ネットでは日本最悪の県庁所在駅だと炎上中!

車社会の山口県ではJRは通学や通勤以外は不要なんかも?

ニューヨークタイムスの今年訪れたい町の3位に山口市が。

JRと協議中でコインロッカーは来月にも復活?

山口市や山口県庁では大慌てで対策を検討中のはず。

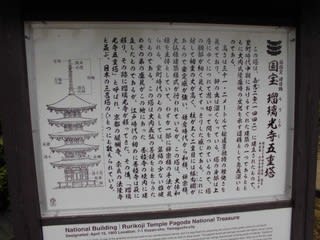

(瑠璃光寺の五重塔と 撮影) (2019年3月撮影)

山口県では唯一の国宝の建造物だとの事でした。

現在は令和の改修工事中で見れないとの話。

娘婿が山口市に呼ばれたのもニュヨークタイムスの

記事が伝えられた直後というのも何だか関連も?

昨年は岩手県の盛岡市が2位に載せられたはず。

お陰で盛岡市は外人観光客が倍増したとの事。

(山口市のコミュニティバス) (平成31年3月撮影)

当時は無料で乗れたけど、外人観光客が急増したら

こんな小型のバスでは捌ききれないでしょうね。

娘婿は山口支店長を7~8年前に経験したはず。

ひょっしたら大役が待ってるのかもしれまへんな。

(山口市の マンホールの蓋)

地元では有名な提灯祭りをデザインしてあるとか。

娘が山口市に住んでいる内に見に行けるかも?

ほな~ 今日はこれでお仕舞い さいなら~♪

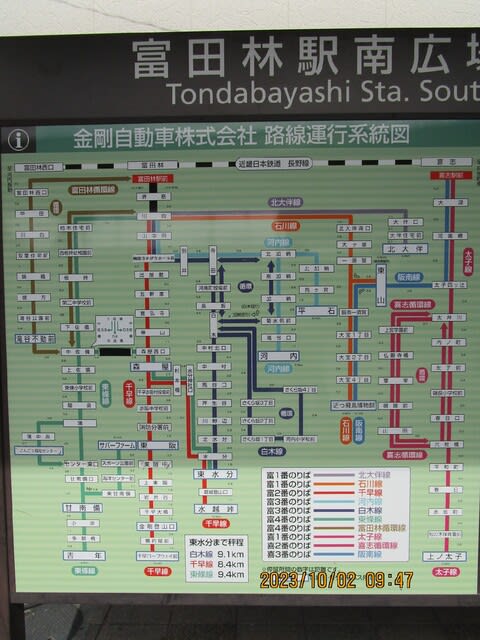

昨年に紹介した金剛バスが12月20日で予定通り廃業へ。

12月21日から「4市町村コミュニティバス」として運行を開始。

仮称として「4市町村コミバス」と呼ぶんだそうですわ。

(令和6年 富田林駅前にて) (近鉄バス)

(令和6年 富田林駅前にて) (南海バス)

千早赤坂村へは南海バスが今回は引き受けることになりました。

乗車客の多い路線はこの2社が支援し運営は4市町村が受け持つことに。

残りの路線に自治体が運営するコミュニティバスが投入されてますよ。

(令和6年 富田林駅前にて) (元は金剛バスの車両)

金剛バスのロゴマークを隠して、こんなプレートが掲げられてまぁ。

白ナンバーで自治体が有償で走らせているバスだということのようです。

おそらく金剛バスさんから程度の良い車体を5台分だけ買い取った感じ。

(金剛バスさんの 車庫) (令和6年1月1日撮影)

まだ廃車の手続きが終わってないのか、ミドリナンバーの姿で並んでます。

いずれこの敷地も売却されて、バスも廃車になるんでしょうね。

(河南町役場)

(令和6年 河南町給食センター前にて)

この日は、お正月で富田林駅前の1台を除いて車庫に留め置かれていました。

しかし町内を走るだけなのに5台ものバスが必要なのかは疑問も?

西日本車体という今はなきバス製造の会社なので部品取りも

考えて多めに購入を決めたのかもしれまへんな。

(富田林駅前 バスの行先表示)

さくら坂行きは近鉄バスさんが運行し残りの河南町の水分・河内を

旧の金剛バスの車両を使ってコミュニティバスで河南町が運行?

大阪府で鉄道に面してないのは河南町と千早赤坂村それに

北摂で能勢町の3つだけで、取りあえずは応急処置にはなりますかな。

(富田林市のレインボーバス) (近鉄バスが提供)

(河南町のカナちゃんバス) (提供はみつわ)

これらは役場や市役所や関連施設への足として使われてます。

レインボーバスは1回=170円 カナちゃんバスは1回=100円

写真はないですが、太子町の たいしのってこバスは1回=200円

参考の為に我が街の羽曳野市は6台で運行中で全て無料になってます。

最近は無料という方が珍しくなりつつあるとも。

(近鉄 喜志駅前にて) (近鉄バス)

近鉄の喜志駅からは太子町への循環バスとして、もう一つは河南町の

近つ飛鳥博物館への足として近鉄バスさんが単独で運行するようです。

金剛バスでは全国相互のICカードは使えなかったんですが

今回から近鉄バスと南海バスに限ってICカードが使えるようになったとか。

でも元の金剛バスに乗車したら使えないという、変てこなルールになってまぁ。

4市町村のコミバスの愛称を募集中ですが本線だけなのか町内を走る

全てのコミュニティバスも統一するのかは聞いてまへんけど。

ほな~ 今日はこれで、さいなら~♪

甲辰=(きのえのたつ) 前回は1964年(昭和39年)

東京オリンピックの年で今年で60年が経ったことになります。

次の 甲辰の年は 西暦2084年 平和な日本国で有って欲しいね。

(道明寺天満宮の絵馬) (甲辰の春と書かれていますよ)

(道明寺天満宮の境内)

(道明寺天満宮 本殿前で自撮り)

(道明寺天満宮 参道で撮影)

画面の右側から 娘婿 私の娘 内の奥さん

翌日に続けて誉田八幡宮に参拝

(誉田八幡宮の絵馬)

(誉田八幡宮に参拝する人々)

(八尾アリオの店内で自撮り)

ご挨拶が遅れましたが本年も宜しくお願いいたします。

新年早々から能登半島で震度7の大地震と津波には驚きました。

平和で過ごしやすい日本であれと念じてやみません。

12月20日で金剛バスの河内行きは無くなる可能性が大だとか。

偉大な歌人である西行法師終焉のお寺へは行けなくなりそう。

そんな訳で、季節外れなんだが訪れてみることにしまひょ。

本来は桜の時期か紅葉の頃が一番の見ごろなんですがね。

(弘川寺への 見取り図)

(金剛バス 白木線乗り場)

(金剛バス 富田林駅前にて)

南河内4市町村の協議会によれば、大きな団地のある「さくら坂」までは

近鉄バスが金剛バスのルートと料金を継続して運営を続けるとかの話。

という事は、弘川寺への河内終点行きはさくら坂で打ち切りになる?

現在の処は15路線のうち乗客の多い5路線を近鉄バスと南海バスが

南河内4市町村の補助を受けて金剛バスから移管を内定したようですわ。

その他は小型コミュニテーバス等で協議が続けられているようでんな。

(弘川寺の 案内書)

西行法師と言えば平安時代末期で藤原俊成と並んで偉大な歌人ですわな。

本名を佐藤義清(さとうのりきよ)と言い先祖は平将門を討った藤原秀郷の

9代の孫になり、栄華を誇った奥州の藤原三代も遠縁にあたりますんや。

鳥羽法皇の時代に北面の武士として、後の平清盛とも同輩として務め

同い歳の関係で若い時代に、お互いを理解しあったことが有ったかも?

徳大寺家にも仕え「蹴鞠り」にも精通し和歌も嗜んでいたそうで

文武両道の頼もしい若者だったように伝えられてますんや。

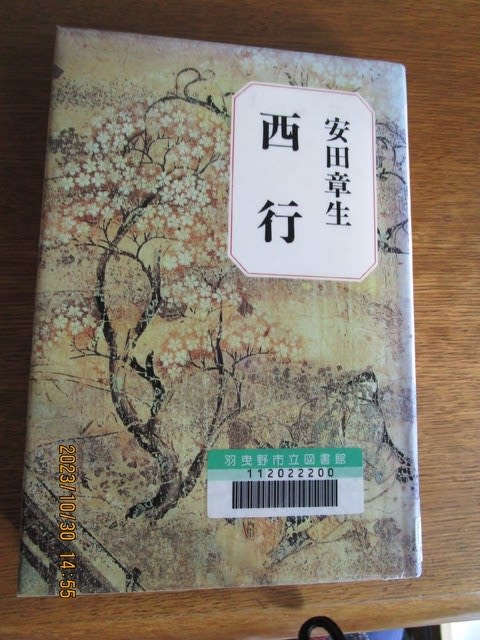

(西行を 記載した書籍)(羽曳野市立図書館 蔵書)

西行は23歳で出家して円位と名乗ったそうで西行は雅名である。

全国を旅して多くの和歌を詠い、最後の勅撰和歌集である

新古今集には94首もの最大の和歌が選ばれているのは凄いこと。

平安時代の最後を飾る歌人であったことは間違いがなし。

70歳を越えて終の居場所を求めたのが南河内の弘川寺。

弘川寺の空寂上人の報徳を慕って1189年(文治5年)から

弘川寺に住み下のような和歌を書き記されたそうです。

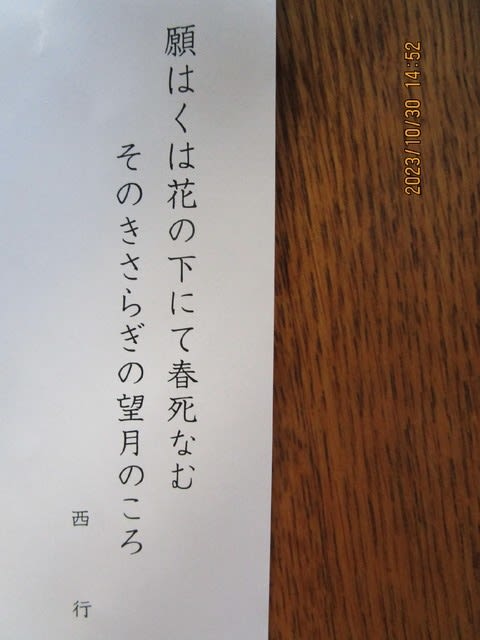

「願はくは 花の下にて 春死なん

その如月(きさらぎ)の 望月のころ 西行」

その通り1190年(文治6年)2月16日に死亡

陰暦2月16日は 現在の暦では3月30日に当たるそうです。

花の下にて=もとにてと読む説もあるんだとか。

「仏には 桜の花を たてまつれ

わが後の世を 人とぶらはば 西行」

西行は特に桜と月を好み数多くの和歌を残しているようですわ。

約3000首の和歌が色んな書物から断定されるんだとか。

(弘川寺の 西行堂)

西行の死後、弘川寺は戦国の動乱に巻き込まれ畠山一族の合戦で全てが焼失

本尊の薬師如来などは持ち出されて幸いにも、今日も本堂で拝顔できるんだとも。

江戸時代の1733年(享保17年)似雲法師が西行の終焉の地が弘川寺で

あることを知り調査し下記の場所が西行の墓であることを発見されたそうです。

(弘川寺の 西行墳)

似雲法師も境内に花の庵を設けて住み81歳の生涯を西行の顕彰に尽くされました。

西行さんの和歌で、鉄ちゃん爺やが高校時代に教わった一番好きなのを一首

「心なき 身にもあわれは 知られけり

鴫立つ沢の 秋の夕暮れ 西行」

これは新古今集に収録されている西行の94首の中でも有名な一つで

下の二首と合わせて「三夕の和歌」と教わったような記憶が。

「見わたせば 花も紅葉も なかりけり

浦の苫屋(とまや)の 秋の夕暮れ 藤原定家」

「さびしさは その色としも なかりけり

槙たつ山の 秋の夕暮れ 寂連法師」

(弘川寺 本堂)

本堂は500年ぶりに再建されたと記されてますので昭和か平成の建築と思える。

本尊の薬師如来が安置されていると案内書には書かれていますかな。

(西行堂への 参道から 本堂を撮影)

西行は漂泊の歌人と称され、東は陸奥の国から出羽の国まで

現在の岩手県から秋田県まで足跡が残されています。

100年ほど先輩にあたる能因法師を慕い白河の関にも立ち寄り

生涯で二度ばかり陸奥の国を訪れているようでんな。

「都をば 霞とともに たちしかど

秋風ぞ吹く 白河の関 能因法師」

「思はずは 信夫の奥へ 来ましやは

越えがたかりし 白河の関 西行」

500年ほど後輩になる松尾芭蕉も西行法師を慕い

奥の細道で西行のたどった名所をたずねながら

俳句を多く詠んでいるのは良く知られているとも。

「松島や 雄島の磯も 何ならず

ただ象潟の 秋の夜の月 西行」

(弘川寺から 弘川の集落を撮影)

(河南町の マンホールの蓋)

西は安芸の宮島や四国の松山まで旅をしていることが見えます。

特に四国に流されて悲運な最後を遂げた崇徳上皇には深い印象を持ち

白峰の御陵の前で霊に呼びかけての一首

「よしや君 むかしの玉(ぎょく)の 床とても

かからむ後は 何にかはせむ 西行」

出家前の西行は北面の武士として、かつ徳大寺家との縁から

崇徳天皇の生母である待賢門院(たいけんもんいん)に仕え

事実は定かではないが待賢門院かもしくは上臈女房に恋をし

「伊勢の海 あこぎが浦に 引く網も

たびかさなれば 人もこそ知れ 詠み人しらず」

次の逢瀬を尋ねたところ、あこぎであろう、と言われた。

あこぎの浦の、意味を知らず、あつかましいの意味

失恋から出家に至ったとの説もあるようでんな。

「おもかげの わすらるまじき 別れかな

名残りをひとの 月にとどめて 西行」

「身を知れば ひとの咎(とが)とは 思わぬに

恨み顔にも 濡るる袖かな 西行」

(弘川寺の 西行の像)

「風さそふ 花の行方は 知らねども

惜しむ心は 身にとまりけり 西行」

どの和歌を聞いても風景や感情を素直に歌に詠んでいる感じ。

新古今集は西行の和歌で始まり西行の和歌でお仕舞に。

最後に小倉百人一首から 第86番 西行法師の歌

「嘆けとて 月やは物を 思わする

かこち顔なる わが涙かな 西行」

最近は月一しかブログを更新できず申訳けありません。

ほな~ 今日はこれまで、さいなら~♪

大阪府の南河内地区で4つの市町村にて路線バスを運行する

金剛自動車(通称 金剛バス)がドライバー不足と赤字続きで

9月11日に4つの市町村に対し事業の廃止を通知する事態に。

本年6月にタクシー部門である金剛タクシーの廃業に続いて

12月20日付で路線バス事業の全面的廃止を決定したとの事。

まさか! 大阪府内で路線バス会社が廃業するなんて驚き!

(金剛バス 富田林駅前にて撮影)

金剛バスは昭和10年代から大手私鉄の傘下に入らず独立系として

富田林市 (人口 約10万6千人) (39.7㎢)

河南町 (人口 約 1万5千人) (25.2㎢)

太子町 (人口 約 1万2千人) (14.1㎢)

千早赤阪村(人口 約 4千6百人) (37.3㎢)

今日まで近鉄長野線より東側の地域の足を一手に引き受けて

地域の住民からは大切な交通機関として認識されてきました。

本年4月には4市町村に廃業の話を伝えていたようで

6月には4市町村から補助金の提案があったとか?

補助金ぐらいでは、到底ながら事業の継続は不可能と説明。

30人居たドライバーが昨年から15人が退職したとも。

募集を続けたものの新規の補充が出来ず派遣要員で維持。

バス30台で14の路線を現在は17人で運行中だとの事。

大きな事故を招かない内に運行を停止すべきと考えたとか。

(金剛バス 富田林駅前 停留所)

我が街から約5km先で陸の孤島になる市町村が出てくるとは?

4つの市町村は金剛バスの廃業と通知されて大慌ての事態に。

利用者の一番多い河南町に法定協議会を設置し近隣を走る

近鉄バスと南海バスに代替え運行を要望することに。

近鉄バスや南海バスも赤字で応援どころの状態ではない物の

既存のバス路線の維持に支障がでないことを前提に応援をしたい

初期費用と運行経費を4つの市町村が負担することなどで

コミュニティーバスの運営を模索しているとの情報も有るとか。

(富田林駅付近の 見取り図)

富田林駅前から左上の石川方向は金剛バスの路線が唯一の交通機関で

他は金剛バスから移譲を受けた第一交通のタクシーしかおまへんのや。

逆に富田林駅前から右斜め横へ向けては近鉄バスが運行されてるんですわ。

こちら側は太平洋戦争後に発展した富田林市の新町と言われる地域でおます。

金剛バスが受け持つ左手は昔からの旧町や河南町などの新興住宅団地になりまぁ。

(富田林南口で自撮り)

(近鉄バス 富田林駅前にて)

我が街を走る近鉄バスも八尾営業所の管轄なんんで、新しく4つの市町村を

走らせてと言われても、そんな余裕はないんだが無下に断ることも出来ず?

4つの市町村が補助金を大幅に出してくれるかが存続の道とも言えるはず。

2024年問題を控えて路線バス各社ともに路線の縮小が続いてまっしゃろ。

はい~ そうですかと4つの市町村の提案になど乘れない環境でおますんや。

(金剛バス 現行運賃表)

(金剛バス 14の路線図)

内の奥さんは河南町白木の出身で実家にはここから240円になりまぁ。

昔に金剛バスに乗った頃は160円~180円だったかも?

2022年の実績ではこの白木線は年間で49万人が利用したとか。

現在は平日で14路線で平均2600人が利用しているとのこと。

土日は金剛山へ登山する人で座れないようなことも有るとも。

過疎地の路線バスと比べれば結構と利用者は多い感じがしますんや。

(富田林駅前をスタートする 金剛バス)

平日の昼間は数人が乗っているだけで、これじゃ大赤字に成りますわな。

バスは1台当たり新車なら2000万円はするはずで、それを平日なら

160円~380円ぐらいのお客が数人では採算が取れないのは承知のこと。

4つの市町村も金剛バスが経営に苦しんでいるのに見て見ぬふりをしてきた。

まさか! いきなり廃止と言われて、えらいこっちゃ! というのが本音。

(金剛バス 本社事務所)

ほとんど改装もされてない昭和の時代からの本社の質素な建物。

金剛バスも10年ぐらい前は年間で160万人ぐらいが利用した他

PL病院や富田林病院の専用バスと芸大などのスクールバスも走っていた。

特に芸大のスクールバスが京都のMK観光に取られたのが痛かったとも。

今年はおそらく年間で100万人を割り込むとの噂もあるようだ。

(富田林市の マンホールの蓋)

(富田林市の 寺内町)

(近鉄バスの コミュニテイーバス)

このコミュニテーバスも昔は無料だったが現在は100円だとか

おそらく、金剛バスの廃止後はこんなスタイルになるのかも?

(追伸)

10月5日に河南町で法定協議会の第1回目の会合が開催された。

利用客の多い5路線を大型バスで運営する方向で計画し

その他の路線は小型バスや乗り合いタクシーなどを企画とか。

12月21日に間に合うのか隣町の鉄ちゃん爺やも心配でおます。

ほんなら! これで本日はお仕舞にしまひょ、さいなら~♪

3年ぶりに飲み会の為に大阪駅前まで出かけましたんや。

コロナ前に散歩して以来のことになりますかな。

2025年万博「みゃくみゃく」のデザインマンホールを発見。

(EXPO2025年 PRマンホールの蓋)

うめきた再開発の場所にJR大阪駅・うめきた地下ホームが完成

関空特急「はるか」や南紀特急「くろしお」が今年3月16日から

大阪駅・うめきた地下ホームに停車することに成りましたんや。

(JR大阪駅・うめきた地下ホーム)

別にJRおおさか東線が新大阪駅からここまで延伸されました。

令和13年完成予定の「なにわ筋線」も、この地下ホームに接続するんだとか。

約8年も先では鉄ちゃん爺やは生きてないかも? 計画だけはそうなってまぁ。

(うめきた地下ホーム)(JRおおさか東線の電車)

通勤快速とやらで朝・夕にJR奈良駅からJRおおさか東線を経由して

終着駅がここJR大阪駅・うめきた地下ホーム行きの電車も発足したはず。

別にこの駅から観光シーズンにJR奈良駅へ特急「まほろば」を走らせて

法隆寺や奈良公園などへ観光客を呼び込む臨時運転も計画中だとか。

(JR大阪駅・うめきたホーム 駅名標示板)

(JRおおさか東線 放出駅=はなてんえき 駅名標示板)

![]()

大阪市内で一番読めない駅名といわれてきた処を通過してますんや。

おおさか東線は関東でならJR武蔵野線のような感じでっかな。

話の種には乘って見ましたが鉄ちゃん爺やが利用するには時間がムダ。

ただ料金を節約すると言う点ならば新大阪駅なら若干は安くなりまぁ。

(JR大阪駅 のりば案内)

従来は1番線~11番線のJR大阪駅でしたが、うめきた地下ホームは

21番線~24番線と分かりやすく区別しての表示がされてまぁ。

従来のJR大阪駅西口からは約5分 JR大阪駅東口からは約10分。

(あと半年 お名残り惜しい 特急「サンダーバード」の表示)

来年3月16日に北陸新幹線がJR敦賀駅まで完成したら、特急「サンダーバード」は

敦賀駅までの予定? それから先は第三セクターに変わり、お急ぎの方は敦賀駅で

北陸新幹線にお乗り換えくださいと、これまでたびたび見てきたパターンですよね。

昔は特急「雷鳥」で富山駅まで、寝台特急「日本海」は青森駅まで走ってましたな。

一杯飲んで滋賀県へ帰るサラリーマンが寝込んで目が覚めたら、なんと!

そこは金沢駅や富山駅だったとの笑い話の長距離普通列車もおましたでっせ。

JR北陸本線という名前も米原駅から敦賀駅まで短い区間になりまんねんなぁ。

(昔の梅田貨物駅) (2014年3月に撮影)

(梅田貨物駅の外側を走る JR特急はるか)

ドーム型の貨物駅の建屋が解体されてこの地下ぐらいが

JR大阪駅・うめきた地下ホームに当たるんだと思いますんや。

貨物駅の外側を走る東海道線の貨物線が廃止されて地下へ潜った

それが新しく完成した、うめきた地下ホームで地上部分は開発中の

公園を含む商業ビルや高層ビルが数年先に完成の予定なんですわ。

(大阪中央郵便局 旧社屋)(2014年3月撮影)

(建設中の 大阪駅西口高層ビル)

JP日本郵便とJR西日本にJTBの三社が提携して建設中とか。

ここが昔の大阪中央郵便局の大きな社屋跡でしたんや。

大阪駅でも西口辺りは陰気な感じで東口や北口の方が先に開発され

最近になって此方が再開発の中心になってきたそうですわ。

(大阪マルビル 解体開始)

次回に訪れることがあればこのビルも無くなっているはず。

屋上部分に電光掲示板が走る、そして円柱のユニークなビルでした。

昭和の時代には大阪駅付近でも有名なビルでしたがお仕舞いです。

(大阪駅前・サウスビル)

このビルの地下にFRP製の受水槽で確か100トンぐらいの容量だったはず。

昭和50年代の後半に日立より委託を受けて1か月ぐらいで私の勤めていた

会社の工事部隊が完成させたのが今も使用されているんだろうと考えます。

ビルの向かって左手のドームはJR大阪駅の天井部分なんですよ。

反対に向かって右側の奥には阪急百貨店のビルも見えてますわ。

(JR大阪駅・東口 路線バス乗り場)

(阪神ビル 新築完成)

かな

(元の阪神ビル工事中の風景) (2020年2月撮影)

左半分が出来ていたのが新型コロナが始った頃で、あれから3年完成のようです。

もう少し南へ足を延ばしてみまひょ。

(大阪駅前 第四ビル)

実はこのビルの東側にジャンボ宝くじの特設売り場がおますんや。

このビル自体は古くて私が現役時代の昭和40年代に完成したはず。

(ジャンボ宝くじ 特設売り場)

年末ジャンボ宝くじなどの際は大行列ができる有名な売り場だとか。

売り上げる枚数が桁違いに多いので4年連続で大当たりが!

この日はサマージャンボが売られてましたんや。

私も連番で10枚だけ買いましたが、カスリもしないハズレでした!

(曽根崎にて 3年ぶりの飲み会)