12月20日で金剛バスの河内行きは無くなる可能性が大だとか。

偉大な歌人である西行法師終焉のお寺へは行けなくなりそう。

そんな訳で、季節外れなんだが訪れてみることにしまひょ。

本来は桜の時期か紅葉の頃が一番の見ごろなんですがね。

(弘川寺への 見取り図)

(金剛バス 白木線乗り場)

(金剛バス 富田林駅前にて)

南河内4市町村の協議会によれば、大きな団地のある「さくら坂」までは

近鉄バスが金剛バスのルートと料金を継続して運営を続けるとかの話。

という事は、弘川寺への河内終点行きはさくら坂で打ち切りになる?

現在の処は15路線のうち乗客の多い5路線を近鉄バスと南海バスが

南河内4市町村の補助を受けて金剛バスから移管を内定したようですわ。

その他は小型コミュニテーバス等で協議が続けられているようでんな。

(弘川寺の 案内書)

西行法師と言えば平安時代末期で藤原俊成と並んで偉大な歌人ですわな。

本名を佐藤義清(さとうのりきよ)と言い先祖は平将門を討った藤原秀郷の

9代の孫になり、栄華を誇った奥州の藤原三代も遠縁にあたりますんや。

鳥羽法皇の時代に北面の武士として、後の平清盛とも同輩として務め

同い歳の関係で若い時代に、お互いを理解しあったことが有ったかも?

徳大寺家にも仕え「蹴鞠り」にも精通し和歌も嗜んでいたそうで

文武両道の頼もしい若者だったように伝えられてますんや。

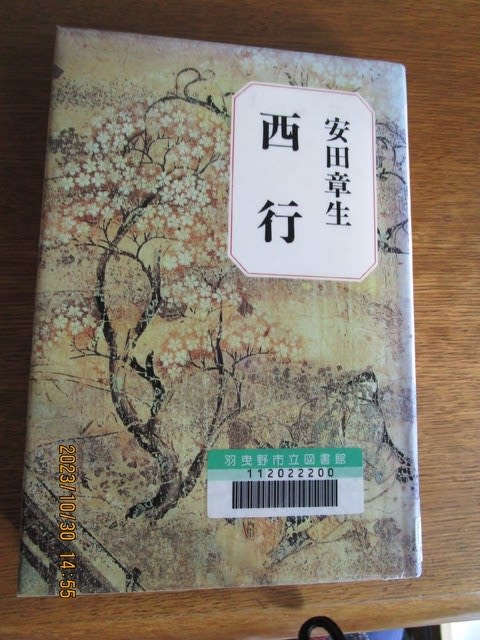

(西行を 記載した書籍)(羽曳野市立図書館 蔵書)

西行は23歳で出家して円位と名乗ったそうで西行は雅名である。

全国を旅して多くの和歌を詠い、最後の勅撰和歌集である

新古今集には94首もの最大の和歌が選ばれているのは凄いこと。

平安時代の最後を飾る歌人であったことは間違いがなし。

70歳を越えて終の居場所を求めたのが南河内の弘川寺。

弘川寺の空寂上人の報徳を慕って1189年(文治5年)から

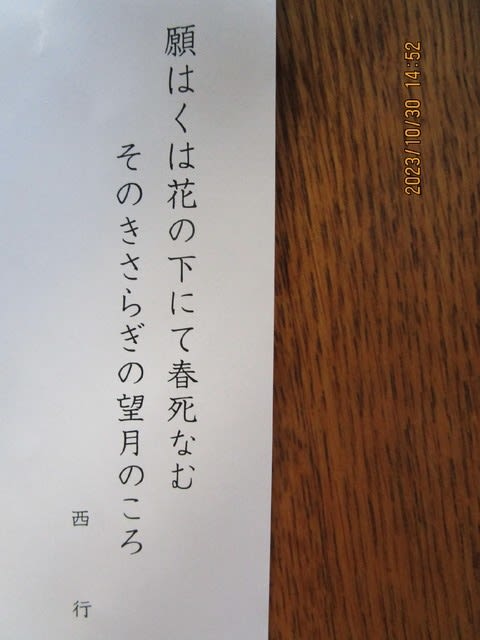

弘川寺に住み下のような和歌を書き記されたそうです。

「願はくは 花の下にて 春死なん

その如月(きさらぎ)の 望月のころ 西行」

その通り1190年(文治6年)2月16日に死亡

陰暦2月16日は 現在の暦では3月30日に当たるそうです。

花の下にて=もとにてと読む説もあるんだとか。

「仏には 桜の花を たてまつれ

わが後の世を 人とぶらはば 西行」

西行は特に桜と月を好み数多くの和歌を残しているようですわ。

約3000首の和歌が色んな書物から断定されるんだとか。

(弘川寺の 西行堂)

西行の死後、弘川寺は戦国の動乱に巻き込まれ畠山一族の合戦で全てが焼失

本尊の薬師如来などは持ち出されて幸いにも、今日も本堂で拝顔できるんだとも。

江戸時代の1733年(享保17年)似雲法師が西行の終焉の地が弘川寺で

あることを知り調査し下記の場所が西行の墓であることを発見されたそうです。

(弘川寺の 西行墳)

似雲法師も境内に花の庵を設けて住み81歳の生涯を西行の顕彰に尽くされました。

西行さんの和歌で、鉄ちゃん爺やが高校時代に教わった一番好きなのを一首

「心なき 身にもあわれは 知られけり

鴫立つ沢の 秋の夕暮れ 西行」

これは新古今集に収録されている西行の94首の中でも有名な一つで

下の二首と合わせて「三夕の和歌」と教わったような記憶が。

「見わたせば 花も紅葉も なかりけり

浦の苫屋(とまや)の 秋の夕暮れ 藤原定家」

「さびしさは その色としも なかりけり

槙たつ山の 秋の夕暮れ 寂連法師」

(弘川寺 本堂)

本堂は500年ぶりに再建されたと記されてますので昭和か平成の建築と思える。

本尊の薬師如来が安置されていると案内書には書かれていますかな。

(西行堂への 参道から 本堂を撮影)

西行は漂泊の歌人と称され、東は陸奥の国から出羽の国まで

現在の岩手県から秋田県まで足跡が残されています。

100年ほど先輩にあたる能因法師を慕い白河の関にも立ち寄り

生涯で二度ばかり陸奥の国を訪れているようでんな。

「都をば 霞とともに たちしかど

秋風ぞ吹く 白河の関 能因法師」

「思はずは 信夫の奥へ 来ましやは

越えがたかりし 白河の関 西行」

500年ほど後輩になる松尾芭蕉も西行法師を慕い

奥の細道で西行のたどった名所をたずねながら

俳句を多く詠んでいるのは良く知られているとも。

「松島や 雄島の磯も 何ならず

ただ象潟の 秋の夜の月 西行」

(弘川寺から 弘川の集落を撮影)

(河南町の マンホールの蓋)

西は安芸の宮島や四国の松山まで旅をしていることが見えます。

特に四国に流されて悲運な最後を遂げた崇徳上皇には深い印象を持ち

白峰の御陵の前で霊に呼びかけての一首

「よしや君 むかしの玉(ぎょく)の 床とても

かからむ後は 何にかはせむ 西行」

出家前の西行は北面の武士として、かつ徳大寺家との縁から

崇徳天皇の生母である待賢門院(たいけんもんいん)に仕え

事実は定かではないが待賢門院かもしくは上臈女房に恋をし

「伊勢の海 あこぎが浦に 引く網も

たびかさなれば 人もこそ知れ 詠み人しらず」

次の逢瀬を尋ねたところ、あこぎであろう、と言われた。

あこぎの浦の、意味を知らず、あつかましいの意味

失恋から出家に至ったとの説もあるようでんな。

「おもかげの わすらるまじき 別れかな

名残りをひとの 月にとどめて 西行」

「身を知れば ひとの咎(とが)とは 思わぬに

恨み顔にも 濡るる袖かな 西行」

(弘川寺の 西行の像)

「風さそふ 花の行方は 知らねども

惜しむ心は 身にとまりけり 西行」

どの和歌を聞いても風景や感情を素直に歌に詠んでいる感じ。

新古今集は西行の和歌で始まり西行の和歌でお仕舞に。

最後に小倉百人一首から 第86番 西行法師の歌

「嘆けとて 月やは物を 思わする

かこち顔なる わが涙かな 西行」

最近は月一しかブログを更新できず申訳けありません。

ほな~ 今日はこれまで、さいなら~♪

コメントありがとうございます。

大阪は市バスの運転手の給与高いと叩かれ。

市営バス路線廃止の方向へ向かった?

今度は私鉄バスは採算や運転手不足で路線廃止の方向。

市民の足大丈夫かなんて外野ながら思います。

11月もよろしくお願いします。

ということは、橋下改革で、大阪市営バスの運転手さんの給与が高すぎるということで叩かれましたが、今は給与水準を上げることが大事だと言われています。

気の毒に、そんなときでも、公務員の給与を上げることには、反対する一般市民。

そもそも人の給与があがるのでは反対で、自分の給与を上げることは賛成という勝手な意見が多いのではないでしょうか?

給与水準が低い=料金、価格が安いなので、

それに携わる人がどんどんと減り、生活ができなくなる。

やはり、物価の上昇は必須条件でしょう。

西行の勉強もさせて貰いました。

願わくば・・・だけは知っていました。

日本全国、バス路線は廃線が多いみたいですね。

くちこ実家地方もらしいです。

弘川寺の名前を知ったのは今回が初めてです。西行の墓がここにあるとは黒田さんのおかげで知ることが出来ました。

「願はくは 花の下にて 春死なん

その如月(きさらぎ)の 望月のころ」が好きです。

***********

秩父は大好きなところで、車を運転していた時は、友人と月に2回の割合で行っていました。

国道299のカーブの連続が大好きだったからです。国道140号にぶつかったところを右に行けば長瀞方面へ行きますが、数えるほどしか行かなかったですね。

秩父は道の駅で買物をし、蕎麦を食べ、日帰り温泉に入るのが毎回のルートでした。 精神的に落ち着ける場所でした。

西武池袋から秩父まで新型特急ラビューが走っていますよ。鉄道友の会(?)で表彰されたとか。

その如月(きさらぎ)の 望月のころ」

インドの仏教遺跡を旅した時、

ガイドさんにお釈迦様は

日本ではいつ亡くなったかのか聞かれました。

その時、この歌を思い出して、

「ボクが知ってる限りでは、二月16日と思います。」と答えました。

西行法師は、お釈迦様のように2/16日に死にたいと歌ったのを覚えていたからです。

このインド旅行は、玄奘三蔵の足跡をたどる旅でした。

でも西行は2/16日に亡くなっているのですね。

あまりにも話がうますぎませんか?

これだとボクは「クリスマスの日に」と言いたくなりますが、(笑)

うまくいきますかどうか・・・・

お隣の奥様 初めまして・・・です。

西行は学生時代習ったような

願はくは <<<

多くの方が知っている有名な詩ですね。

ご自身の気持ちや風景を

素直に詠まれていますね。

ブログ更新は無理のない程度で良いと思いますので、更新は続けてください。

寒さに向かいます。ご自愛ください。

私の頭じゃ~どうにもならず

娘に助けてもらってネットがつながりました!

自分で繋げようとしましたがダメでした。

昨日バスで病院まで行きましたが

バスの中には運転手募集のチラシが何枚も張られていました、どこ、でも人手不足ですね~。