AAJA(アジアン・アメリカン・ジャーナリスト協会)のコンベンションが開催されていたマイアミから昨日戻ってきた。

開催地を変えて年に一度開かれるこのイベントには、全米各地で働くフォトグラファーたちやこれからプロを目指す学生たちと親睦できるいい機会だし、旧知の友人たちとも再会できる「同窓会」的なのりも好きなので、時間の許す限り参加するようにしている。

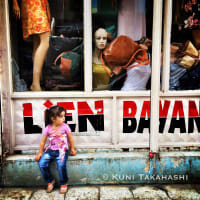

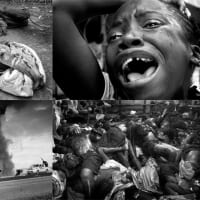

僕は国際報道写真のパネラーとしてプレゼンテーションをおこなったのだが、やはり他のセミナーのなかでも最も関心の高かったのはマルチ・メディアに関するものだった。

以前もこのブログで書いたことがあるけれど、このウェブ全盛時代、アメリカの新聞社のあり方もここ数年大きく変わってきており、各社ともウェブサイトの充実が急がれている。いわば、新聞「紙」から新聞「ウェブサイト」への移行が急激に推し進められているといっていいだろう。http://blog.goo.ne.jp/kuniphoto/d/20070109

そういう流れの中で僕らフォトグラファー達の仕事も急激に変化しており、新聞社カメラマンとはいえその仕事は単に写真を撮るにとどまらず、音声を録ったり、ビデオ撮影をおこなったりということが必要になってきたわけだ。

毎晩セミナーのあと、レストランで一杯やりながらカメラマン達と語る機会があったが、やはりみなこの仕事形態の変化には複雑な思いを抱いているようだ。

僕も含めて、写真に音声を加えたスライドショーには違和感がないが、やはりビデオはちょっとなあ。。。というカメラマンが多い。「写真の力」を信じてこの道にはいり、これまでプロとして長年やってきたカメラマン達にとっては、スティール写真に対するこだわりがあるからだ。

僕は現在、プロジェクトによってはスティールカメラとビデオの両方を担いで撮影しているが、両者は撮り方自体が全然違うので結構きつい。ひとつに集中できないので、どちらも中途半端になってしまう。

テクノロジーの発達で、ビデオのコマから新聞用には十分の写真画像がとりだせるようになったいま、ビデオカメラだけで仕事をする新聞社カメラマンもでてきたが、それでもビデオと写真では撮影時の被写体との距離感もちがうし、フレーミングも変わってくるので、根本的な解決にはならない。

コンベンションでは、各社からのリクルート・ブースも設けられているのだが、そこで仕事を求めて売り込んでくる若者たちの相手をしていたダラス・モーニング・ニュース社の友人が、「ワンマン・ショーの若物が多いのにびっくりした」といっていた。

「ワンマン・ショー」とは、レポーター業とビデオ、そして編集と、一人で皆やってしまう人間のことだ。これまで複数の人間がしてきた仕事を一人でこなすので、雇う側としてはコスト削減には大いに役立つ。

ただ、このようなワンマン・ショーのジャーナリストが、レポート面、撮影面ですべて一流なら素晴らしいのだが、現実的にはそううまくはいかないのだ。

「レポートの内容自体もたいしたことないし、映像なんて、ひどいものだよ」

友人はそう愚痴っていた。

写真とビデオにしても、ワンマンショーにしても、現在の多様化したマルチ・メディア時代において、複数のメディアをこなすことのできる人材が必要になってきているなか、多くのものに手をつける分だけ、一つ一つに対するクオリティーが犠牲になってきている、というのも現実だ。別な言い方をすれば、中途半端な「何でも屋」が増えてきている、ともいえる。

そういうことを肌で感じている僕らプロのカメラマンたちにとって、時代に対応していくための葛藤はこれからもしばらく続きそうだ。

(お知らせ:先日取材したギフトの近況がトリビューンのサイトにアップされました)

http://www.chicagotribune.com/gift

開催地を変えて年に一度開かれるこのイベントには、全米各地で働くフォトグラファーたちやこれからプロを目指す学生たちと親睦できるいい機会だし、旧知の友人たちとも再会できる「同窓会」的なのりも好きなので、時間の許す限り参加するようにしている。

僕は国際報道写真のパネラーとしてプレゼンテーションをおこなったのだが、やはり他のセミナーのなかでも最も関心の高かったのはマルチ・メディアに関するものだった。

以前もこのブログで書いたことがあるけれど、このウェブ全盛時代、アメリカの新聞社のあり方もここ数年大きく変わってきており、各社ともウェブサイトの充実が急がれている。いわば、新聞「紙」から新聞「ウェブサイト」への移行が急激に推し進められているといっていいだろう。http://blog.goo.ne.jp/kuniphoto/d/20070109

そういう流れの中で僕らフォトグラファー達の仕事も急激に変化しており、新聞社カメラマンとはいえその仕事は単に写真を撮るにとどまらず、音声を録ったり、ビデオ撮影をおこなったりということが必要になってきたわけだ。

毎晩セミナーのあと、レストランで一杯やりながらカメラマン達と語る機会があったが、やはりみなこの仕事形態の変化には複雑な思いを抱いているようだ。

僕も含めて、写真に音声を加えたスライドショーには違和感がないが、やはりビデオはちょっとなあ。。。というカメラマンが多い。「写真の力」を信じてこの道にはいり、これまでプロとして長年やってきたカメラマン達にとっては、スティール写真に対するこだわりがあるからだ。

僕は現在、プロジェクトによってはスティールカメラとビデオの両方を担いで撮影しているが、両者は撮り方自体が全然違うので結構きつい。ひとつに集中できないので、どちらも中途半端になってしまう。

テクノロジーの発達で、ビデオのコマから新聞用には十分の写真画像がとりだせるようになったいま、ビデオカメラだけで仕事をする新聞社カメラマンもでてきたが、それでもビデオと写真では撮影時の被写体との距離感もちがうし、フレーミングも変わってくるので、根本的な解決にはならない。

コンベンションでは、各社からのリクルート・ブースも設けられているのだが、そこで仕事を求めて売り込んでくる若者たちの相手をしていたダラス・モーニング・ニュース社の友人が、「ワンマン・ショーの若物が多いのにびっくりした」といっていた。

「ワンマン・ショー」とは、レポーター業とビデオ、そして編集と、一人で皆やってしまう人間のことだ。これまで複数の人間がしてきた仕事を一人でこなすので、雇う側としてはコスト削減には大いに役立つ。

ただ、このようなワンマン・ショーのジャーナリストが、レポート面、撮影面ですべて一流なら素晴らしいのだが、現実的にはそううまくはいかないのだ。

「レポートの内容自体もたいしたことないし、映像なんて、ひどいものだよ」

友人はそう愚痴っていた。

写真とビデオにしても、ワンマンショーにしても、現在の多様化したマルチ・メディア時代において、複数のメディアをこなすことのできる人材が必要になってきているなか、多くのものに手をつける分だけ、一つ一つに対するクオリティーが犠牲になってきている、というのも現実だ。別な言い方をすれば、中途半端な「何でも屋」が増えてきている、ともいえる。

そういうことを肌で感じている僕らプロのカメラマンたちにとって、時代に対応していくための葛藤はこれからもしばらく続きそうだ。

(お知らせ:先日取材したギフトの近況がトリビューンのサイトにアップされました)

http://www.chicagotribune.com/gift

と書いて、思いつきました。。要するに、ニュース・報道も娯楽に堕しつつあるということではないでしょうか。テレビ局では、バラエティ番組のプロデューサーのほうが、報道番組の人より上と聞いて、メディアには何の期待もできないな、という感覚がありますね。(悲)

ギフトのスライド・ショー拝見しました。よかったです。お母さんが、もう一人の子にもさりげなく手を触れていたりするところ、好きです。アフリカの家族とのつながりを感じさせる写真が1枚くらい入っていてもよかったかなと思いました。実際、そんな場面がなかったのでしょうか。

それから、報道カメラマンの仕事の変化について、ちょっと考えました。これからは、新聞社内で仕事をするなら、スチールは撮らずに、ビデオの腕を上げつつ、ときどき決めのシーンでコンマ数秒くらい静止させるようなテクニックを使う人が増えていくのではないかと思いました(新聞に使える静止画像が取り出せるなら)。

スチールだけで仕事をするには、社内でというよりはフリーで、新聞の報道写真の概念を越える、個性のある画や内容を提示しないと、難しくなっていくのではないかと思いました。

とのご指摘ですが、現実的にもうそういう傾向になっています。ビデオカメラだけで撮って、そこから静止画を取り出して写真にしているカメラマンがすでにでてきましたから。ただここで問題なのは、もともとビデオの撮り方というのはスティール写真の撮り方とアプローチの仕方が違う、ということです。もっとも顕著なのがフレームの決め方ですから、ビデオからとりだした静止画写真は、往々にして構図が甘くなります。この時点ですでに写真としては質が落ちてしまう。。。いわば、「中途半端」になってしまうというわけです。