午前中、出光美術館の特別講座を聴講。タイトルは「日本の仏教を学ぼう! 出光コレクションの代表作を通してその特徴と独自性を考える」、講師は同館学芸課長代理の八波浩一氏。仏教はインドで生まれて各地へ伝わったが、当然にそれぞれの土地の文化の影響を受ける。仏教には経典があり、オリジナルのサンスクリット語版はそれぞれの土地の言葉に翻訳されてそこからさらに別の土地へと伝搬する、はずだ。ところが、オリジナルと末端とは必ずしも内容が一致しない。翻訳を経て変化することもあるだろうし、それぞれの土地での布教の都合で補足したり削除したりすることもあるだろう。結果として「仏教」は幅広いバリュエーションを持つことになる。日本の中だけでも経典の解釈に応じて複数の宗旨宗派宗門があるのは周知のことであり、「仏教」と言っても例えばタイの仏教寺院は日本の寺院とはかなり違った外見をしているし、仏像も然りだ。道具立の違いは表現の違いであって本質は同じ、と言えるだろうか?

いくら仏教美術の話であって仏教について語るわけではない、と断りを入れても、仏教美術は仏教の表現なのだから仏教を語らずに仏教美術を語ることは不可能だ。さすがに、今日の講師は慎重に言葉を選びながら講義を進めていた。そんな講義を聴きながら、私は自分がかつて経験したことや見聞きしたことを思い出しては、あれはああいうことだったのかと得心したり、これはそういうことだったのかと感心したりするところがいくらもあった。

今日の講義では触れられなかったが、まず考えないといけないのは「宗教」とは何かということだろう。辞書的な説明では「神仏など超越的存在を信仰して生き方のよりどころとし、安らぎを得ようとする心の働きや行為。また、その教え」(山口秋穂 秋元守英 編『詳解国語辞典』旺文社)であるが、一般的にはウィキペディアにあるように「その観念体系にもとづく教義、儀礼、施設、組織などをそなえた社会集団」というふうに理解されているのではないだろうか。難しいことだと思うのは、「超越的存在」を「信仰」するということであり、そういう「信仰」を「観念」としてまとめて多くの人の理解と信心を得ることだ。「超越的存在」なのだからそもそも表現のしようがないし、現に宗教によっては偶像崇拝を禁止したり戒めたりしている。しかし、具体的な取っ掛かりがないことには観念として受け容れようがない。そこで超絶的存在との交渉能力がある非超越的あるいは半超越的な存在を便宜上想定しないといけない。現実の世界を生きるものと超越的存在とやらをなにかで繋がないと信心もへったくれもないのである。偶像を崇拝してはいけないが、困ったときには「あの人に聞け」と言われるような存在はないわけにはいかないということだ。となると、「あの人」の偶像はそれが自体が信心の対象ではないので可とされる。しかし、人はその偶像とその向こう側との超越的存在とを一体視するようになる、また、そうならなければ信仰というものは大衆の間には広がらない。「月をさす指は月ではない」のだが、月を指し示してくれる人はきっと月に通じている人だと思うのが人情だろう。

たまたま最近、タイの仏像をたくさん拝んだ。日本の仏像と違うと思ったのはお顔の表現がどれもほぼ同じであることだ。日本の仏像は大きくは如来、菩薩、明王、天部、羅漢・高僧などといろいろ分かれていて、それぞれに細かく分かれている。このなかで明王と天部というのは日本の仏教だけのものらしい。確かに、言われてみれば閻魔大王はじめ十王あるいは十三王のお姿は中国系の衣装だ。他の仏様とはちょっと様子が違う。それよりも、仏様というのは「お釈迦様」と呼ばれるように昔インドのほうにあったシャカ族の王子様というたいへん具体的な人物が想定されている。それならば、仏像はそのお釈迦様だけということなので、同一人物の表現はタイの仏像に見られるように同じでなければならないはずだ。真理を悟った姿が如来で悟りを求めている修行中の姿が菩薩、こういうときはこうでああいうときはああ、となるとケースバイケースを想定することで幾通りにも表現が膨らんでしまう。本来を離れて枝分かれを続ければ、物事は複雑化して枝相互で矛盾するようなことも起こるのが自然ではないだろうか。また、当然に人々にはそれぞれの生活というものがある。暑い土地には暑いなりの、寒い土地には寒いなりの、四季がはっきりしていればそれなりのそれぞれの生活がある。「真理」はそれぞれの生活のなかに入り込めるようなしなやかさがないと認められないだろう。するとどうなるのか?

ここ数年、寺社仏閣を訪ねることを楽しんでいるので、信仰とその表現について興味が尽きることがない。うだうだと書き連ねれば際限がないのでもう止めておくが、宗教というものをきちんと考えれば、世の中で日々起こる妙な事件の多くはもっと違った形で対応されるのではないかと思う。対処療法的に犯罪抑止の方法論を複雑化させてたところでイタチごっこのようなものに陥るだけだろう。社会というのはそれを構成する人々が互いを信頼することを前提にしないと成り立たない。その信頼の障害になっているのが何なのか、ということを考えることなく性悪説的な監視を前提にした仕組みにしてしまうと、おそらく居心地の悪いことになるだろう。そして、それは人の自然から乖離したものになるのではないか。そうなると、人は自滅し社会は消滅することになるだろう。心の病が増えているとか、テロが頻発するとか、そういう不穏なことの根っこには人の心の自然の摂理のようなものに反した制度や仕組みがあるような気がする。

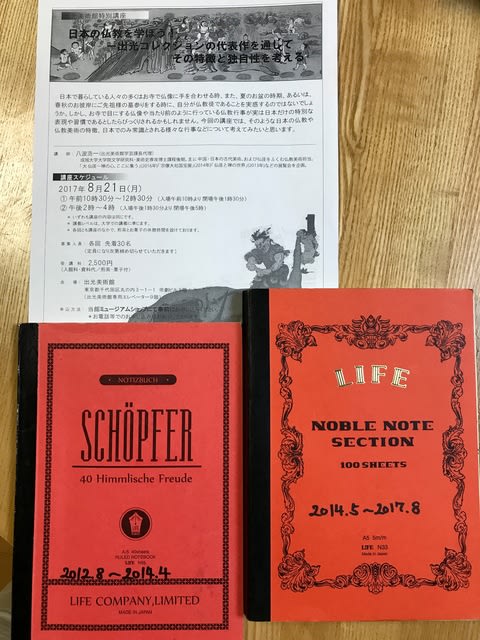

ところで、こういう講座とか講演会では必ずノートをとっている。今日の講座でちょうど100シートのノートを使い切った。使い始めは2014年5月31日に日本民藝館で行われた「柳宗悦が選んだ日本のやきもの 九州の陶磁を中心に」(講師:梶山博史(兵庫陶芸美術館))という講演だ。一冊のノートを使い切るとなんとなく気持ちが晴れやかになる。