西尾城本丸から西尾小学校脇の小道を通り、尚古荘敷地内に入る。同所へは、平成14年6月に訪れており二度目となる。

尚古荘は昭和初期、米穀商大黒屋岩崎明三郎が西尾城東之丸六千三百五十四坪の内、約五分の一の敷地を取得して造った庭園である。平成8年(1996)市有化開放に際し、修繕が成された。

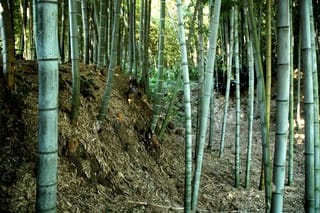

土塁の一部を築山に、丑寅櫓跡には東屋を建て、堀跡を池及び小川にそれぞれ利用している。

平成元年(1989)隣接する西尾小学校周辺の発掘調査が行われ、堀(溝)遺構が検出された。埋土内からは、江戸時代初頭の土師系土器(鍋、釜、皿等)が出土している。

また、尚古荘の位置には、東之丸新門が存在した。故に現在の尚古荘前の道、県道383号蒲郡碧南線を新門坂と呼んでいる。この道路築造によって削られた土塁断面が、向かい側(家老屋敷側)に見ることができる。