(札幌市北区三条西)

中央区北2,3条、西5,6丁目に跨って、北海道庁がある。敷地内には「赤れんが庁舎」と呼ばれる、旧道庁本庁舎が建つ。明治21年(1888)に完成した、煉瓦及び石造り2階建(一部3階、八角塔屋部5階)延床面積4,864㎡のネオバロック様式建造物である。明治29年(1896)八角塔撤去、明治42年(1909)庁舎全焼があったが、翌々年復旧している。昭和43年(1968)新庁舎完成と共に庁舎機能を移転、八角塔の再現及び修繕工事を行い、国指定重要文化財となった。旧庁舎内には、北海道立文書館、北海道開拓記念館、樺太関係資料館、赤れんが北方領土館等が設置開放されている。

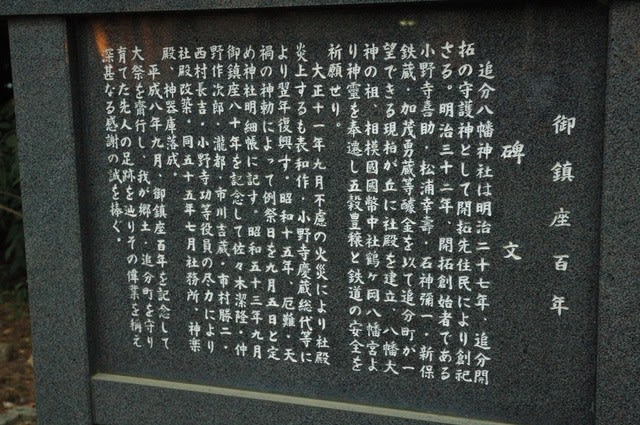

(神奈川県秦野市戸川 旧村社)

天保年間に編纂された「新編相模国風土記稿」には、神体は石とし、社領一石の御主印は天正十九年十一月に賜うとある。戸川の名の由来は村域を流れる水無川の上流の丹沢からはかつて砥石を産出し、砥川と呼ばれたことに由来するという。故に境内には山之神社が鎮座する。

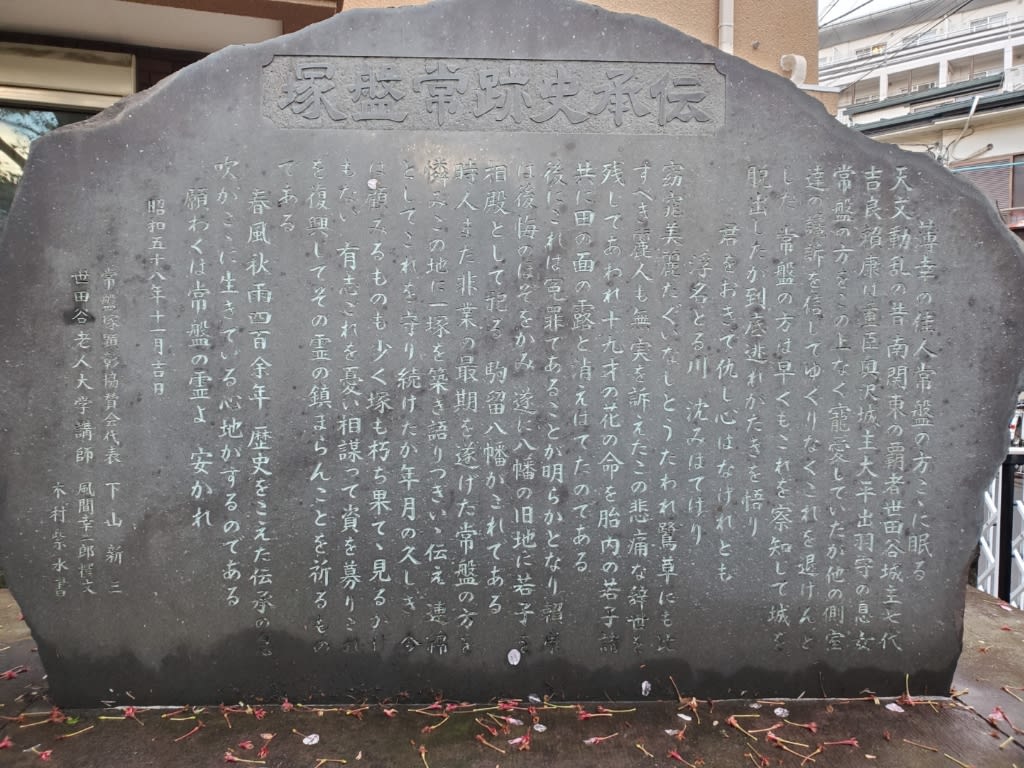

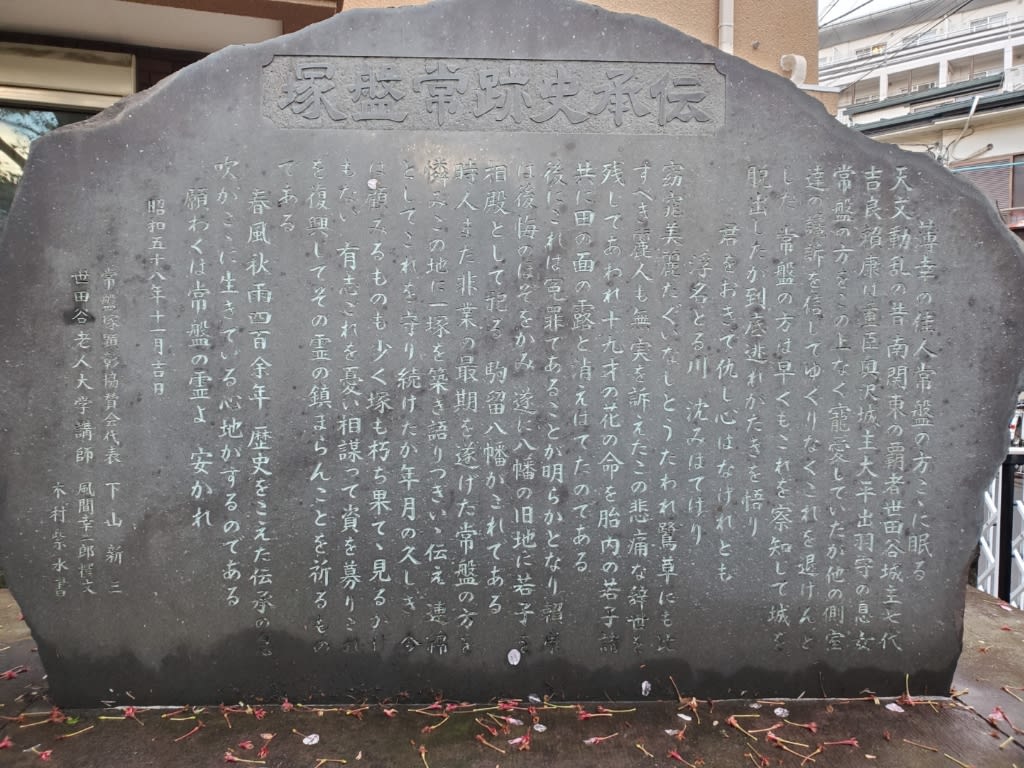

(東京都世田谷区若林)

(関連記事:世田谷松陰神社)

応永八年(1401)の書物「私案抄」が地名の初見とされる若林は、江戸時代には長州藩毛利家のお抱え地があり、その後、長州藩士吉田松陰の墓がこの地に改葬され、松陰神社が創建された。

(関連記事:世田谷松陰神社)

(関連記事:幕末維新祭り)

(北海道夕張市南部大宮町 2007年9月5日)

炭鉱が閉山し、人口が十分の一となった夕張市。往時の光景が著しく変化するなか、変わらず佇み鎮座するのが南大夕張神社である。大正3年(1914)入植者によって棒杭に天照大神を祀ったのが始まりであり、大正15年(1926)社殿を造営し大宮神社となった。その後、三菱大夕張炭礦開杭によって三菱管理となり、大山津見神が祀られたが、平成2年(1990)大夕張炭鉱の閉山によって三菱の管理を離れ、南大夕張神社と改称されて、社殿も新たに造営された。

(東京都世田谷区上馬)

(関連記事:世田谷城と豪徳寺)

旧馬引沢村の鎮守であったこの神社は、社伝によると徳治三年(1308)領主北条成願が八幡神(誉田別尊)の「馬が止まった場所に祀れ:駒留」という告夢により創建したとされる。また、一説には世田谷城主吉良頼康の側室常盤が、頼康の他の側室から不義の密告をされ、悲しんだ常盤は白鷺の脚に潔白をしたためた遺書を結び常盤の両親が守る奥沢城へ向け放った。その白鷺を捕まえた頼康は急ぎ常盤のもとに向かったが、常盤は身重の状態で自害していた。頼康は腹の子を若宮八幡として、常盤を弁天として祀り、自害した場所に塚を築いたとされる。その後、白鷺を捕まえた場所からは、白鷺が羽を広げたような花びらの鷺草が咲き始めたという。

(関連記事:世田谷城と豪徳寺)

(関連記事:奥沢城と九品仏)

(横浜市緑区中山)

恩田川沿いのこの地は、明治41年(1908)横浜鉄道(1917-横浜線)と中山駅の開業によって発展が始まった。かつては都筑郡中山村であり、地名由来である丘陵地が山林、その周囲が耕作地であったという。

(旧所在地:札幌市北区北八条 2007年9月4日)

明治36年(1903)に築造された札幌農学校(1918-北海道帝国大学)寄宿舎の一部である。昭和6年(1931)北十八条へ移築され、昭和59年(1984)新しい恵迪(けいてき)寮の竣工により北海道開拓の村に移築された。