諏訪神社で昼食をとり、諏訪神社にあった「川久保尋常小学校」が

磐手尋常小学校と合併した「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ行きます。

帰りのバスの時間を見ると・・・

川久保バス停留所 時刻表

JR高槻駅まで、13時07分のバスに乗って帰るのですが・・・

そのバスに乗り遅れると、15時37分までありません。

でもバスの時間までは、たっぷりと時間があるので

「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ向かいます。

川久保分教場跡へは「落合橋」を渡って直進ですが

左折すると「西教寺」へ行きます。

川久保分校(分教場)は

1905年9月15日 に、三島郡川久保尋常小学校として再独立。

校庭の端に、窯のようなものがありますが

新しいように見えます。

あっ!「二宮金次郎」さんの銅像があります。

以前に来た時は、気付かなかったので驚きました!

最近は見ることがない「二宮金次郎」さんなので

こうして残っているのは嬉しいですね。(^^♪

戦前の川久保地区は、林業が盛んで、くぬぎ、こなら等の雑木林が多く・・・

秋になれば、松茸は嫌になるほど取れた時もあるマッタケ山だったそうです。

松くい虫の被害などもあり、松茸は駄目になったそうです。

松くい虫の被害が無ければ、高槻の松茸が食べられたんですね~

嫌になるほど・・・食べたかったですね~ (^^ゞ

「かみおちあいはし」の手前まで戻ってきました。

橋の手前を右折して「西教寺」へ向かいます。

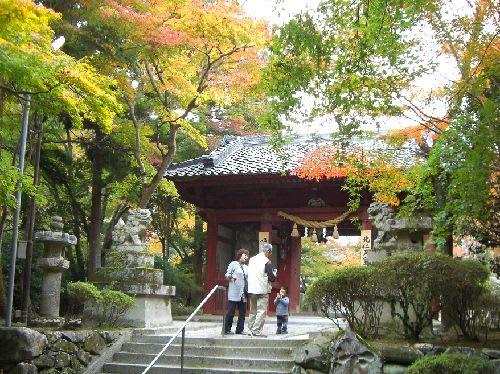

川面に紅葉は、絵になりますね。

この先の右に見える建物が

「西教寺」さんでした。

中には入らないので・・・

バス停に向かいます。

バス停前に戻ってきました。

川久保に流れる水は本当にきれいです。

まだ出発時間まで時間があるので

近くを散策・・・

陽の当たる紅葉に・・・

日陰の紅葉・・・や

根っこなどを見ていると

人の世を垣間見ているような気分に・・・(^^ゞ

「原立石」バス停留所からスタートして

牛地蔵→神峯山寺の紅葉→川久保までのハイキングは終わります。

磐手尋常小学校と合併した「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ行きます。

帰りのバスの時間を見ると・・・

川久保バス停留所 時刻表

JR高槻駅まで、13時07分のバスに乗って帰るのですが・・・

そのバスに乗り遅れると、15時37分までありません。

でもバスの時間までは、たっぷりと時間があるので

「磐手尋常小学校 川久保分教場跡」へ向かいます。

川久保分教場跡へは「落合橋」を渡って直進ですが

左折すると「西教寺」へ行きます。

川久保分校(分教場)は

1905年9月15日 に、三島郡川久保尋常小学校として再独立。

校庭の端に、窯のようなものがありますが

新しいように見えます。

あっ!「二宮金次郎」さんの銅像があります。

以前に来た時は、気付かなかったので驚きました!

最近は見ることがない「二宮金次郎」さんなので

こうして残っているのは嬉しいですね。(^^♪

戦前の川久保地区は、林業が盛んで、くぬぎ、こなら等の雑木林が多く・・・

秋になれば、松茸は嫌になるほど取れた時もあるマッタケ山だったそうです。

松くい虫の被害などもあり、松茸は駄目になったそうです。

松くい虫の被害が無ければ、高槻の松茸が食べられたんですね~

嫌になるほど・・・食べたかったですね~ (^^ゞ

「かみおちあいはし」の手前まで戻ってきました。

橋の手前を右折して「西教寺」へ向かいます。

川面に紅葉は、絵になりますね。

この先の右に見える建物が

「西教寺」さんでした。

中には入らないので・・・

バス停に向かいます。

バス停前に戻ってきました。

川久保に流れる水は本当にきれいです。

まだ出発時間まで時間があるので

近くを散策・・・

陽の当たる紅葉に・・・

日陰の紅葉・・・や

根っこなどを見ていると

人の世を垣間見ているような気分に・・・(^^ゞ

「原立石」バス停留所からスタートして

牛地蔵→神峯山寺の紅葉→川久保までのハイキングは終わります。