ガウディが家具のデザインも手掛けていたことは

④「 第2章 ガウディの創造の源泉」で知りましたが

今日は、その続き「自然:大地の浸食造形」です。

聖なる空間としての洞窟

キリスト教聖窟

《ルルドの洞窟》 1897年

フランス側ピレネー ルルドの聖母洞窟にて

キリスト教の発祥地パレスティナは洞窟に恵まれた地域でした。

倉庫や家畜小屋などに利用され、時には墓場にもなりました。

ベツレヘムの降誕教会堂はイエス様が生まれたとされる家畜小屋の上に建設され、エルサレムの聖墳墓教会堂もイエスの埋葬地とされる洞窟の上にあります。この場所は、キリストの磔刑(たっけい)の地「ゴルゴタの丘」とも推測されています。

《東京カテドラル ルルドの洞窟》 1911年

ピレネーの洞窟でマリアさまが出現したことで、この洞窟はローマに次ぐ最大の巡礼地となり、この洞窟に模した「ルルドの洞窟」が世界各地に建設され、東京カテドラルや五島列島の教会堂にも建設されました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

モンセラー 栄光の第一秘蹟「キリストの昇天」

《サクラダファミリア聖堂 降誕の正面》1983-85年

カタルーニャの守護聖人「黒のマリア」は

モンセラーの洞窟で発見されました。

そこへの聖道沿いに15秘蹟のモニュメントの建設が計画され、栄光の第一秘蹟「キリストの昇天」1903年~16年の制作を依頼されたガウディは、埋葬地の洞窟から昇天するキリストの姿を造形化しました。

《栄光の第一秘蹟「キリストの昇天」》 1903-16年

その構成は「ルルドの洞窟」に酷似しています。

サクラダ・ファミリアの機関誌が

降誕の場面を洞窟の中に描いた図番を1889年に掲載してから4年後「降誕の正面」は着工されました。

このファサードは鍾乳石や石筍が氷柱や動植物・大工道具・星座などの浮彫に置換された「降誕の洞窟」に他ならない。

この降誕の場面は、ガウディの手によるもので、1904年のクリスマスイブに開業したサラ・マルセー映像館地下の「ファンタスティック洞窟」でも再現されました。

長くなりますので、19世紀後半の水族館誕生の時代

「海と洞窟と家」は次へ続きます。

④「 第2章 ガウディの創造の源泉」で知りましたが

今日は、その続き「自然:大地の浸食造形」です。

聖なる空間としての洞窟

キリスト教聖窟

《ルルドの洞窟》 1897年

フランス側ピレネー ルルドの聖母洞窟にて

キリスト教の発祥地パレスティナは洞窟に恵まれた地域でした。

倉庫や家畜小屋などに利用され、時には墓場にもなりました。

ベツレヘムの降誕教会堂はイエス様が生まれたとされる家畜小屋の上に建設され、エルサレムの聖墳墓教会堂もイエスの埋葬地とされる洞窟の上にあります。この場所は、キリストの磔刑(たっけい)の地「ゴルゴタの丘」とも推測されています。

《東京カテドラル ルルドの洞窟》 1911年

ピレネーの洞窟でマリアさまが出現したことで、この洞窟はローマに次ぐ最大の巡礼地となり、この洞窟に模した「ルルドの洞窟」が世界各地に建設され、東京カテドラルや五島列島の教会堂にも建設されました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

モンセラー 栄光の第一秘蹟「キリストの昇天」

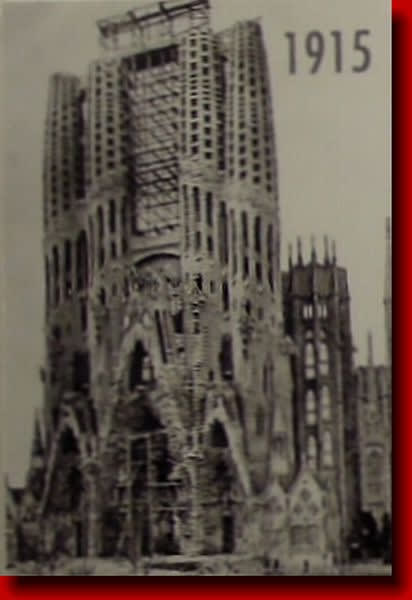

《サクラダファミリア聖堂 降誕の正面》1983-85年

カタルーニャの守護聖人「黒のマリア」は

モンセラーの洞窟で発見されました。

そこへの聖道沿いに15秘蹟のモニュメントの建設が計画され、栄光の第一秘蹟「キリストの昇天」1903年~16年の制作を依頼されたガウディは、埋葬地の洞窟から昇天するキリストの姿を造形化しました。

《栄光の第一秘蹟「キリストの昇天」》 1903-16年

その構成は「ルルドの洞窟」に酷似しています。

サクラダ・ファミリアの機関誌が

降誕の場面を洞窟の中に描いた図番を1889年に掲載してから4年後「降誕の正面」は着工されました。

このファサードは鍾乳石や石筍が氷柱や動植物・大工道具・星座などの浮彫に置換された「降誕の洞窟」に他ならない。

この降誕の場面は、ガウディの手によるもので、1904年のクリスマスイブに開業したサラ・マルセー映像館地下の「ファンタスティック洞窟」でも再現されました。

長くなりますので、19世紀後半の水族館誕生の時代

「海と洞窟と家」は次へ続きます。