【カシャリ!ひとり旅】京都迎賓館5 日本の匠の技術の粋を集めた国賓級の人を迎える館 和の晩餐室「桐の間」

若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間か、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。

旅は、時間に追われる現実からの開放、明日への糧となります。

写真は、自分の記録であるとともに、お節介焼き精神から、他の人に情報提供も兼ねてとり続けてきました。

何を思って撮影したのだろうか? 自分も行ってみたい・・・

他の人に、そう思っていただける写真を撮りたいと思って、ライフワークとして、続けられるだけ続けてまいりたいです。

■■ 京都迎賓館5 日本の匠の技術の粋を集めた国賓級の人を迎える館 和の晩餐室「桐の間」

https://www.geihinkan.go.jp/kyoto/

京都迎賓館(きょうとげいひんかん、Kyoto State Guest House)は、京都市内の京都御苑内東北部にあり、元赤坂の迎賓館赤坂離宮とともに、日本の迎賓館として国の体面を保つ施設です。

迎賓館は、外国の国家元首や政府の長などの国賓を迎え入れた時に、会食や宿泊等の接遇を行う施設です。

京都迎賓館は、2005年(平成17年)4月17日に開館しました。「日本の伝統技能の粋を集めた最高のおもてなしの場」と評され、日本の歴史、文化を象徴する京都で、賓客を迎えいれ、日本への理解と友好を深める施設といえます。

建物は、洋風の赤坂迎賓館とは対照的な和風建築として設計されています。南側を「表」(公の場)、北を「奥」(私的施設)と位置付け、建物の南半分には会議・会談、晩餐、和風会食、管理等の施設が、北半分には賓客の居住・宿泊のための施設が配置されています。

歴史的景観や周辺の自然環境との調和を図るため、日本の伝統的な住居である入母屋(いりもや)屋根と数寄屋(すきや)造りの外観です。

「行の庭」と命名された池の周囲に、聚楽の間、夕映えの間、藤の間、桐の間、滝の澗、貴船の間、水明の間や宿泊エリアがあります。

所在地 京都府京都市上京区京都御苑23

敷地面積 約2万140平方メートル

本館構造 鉄筋コンクリート造、地上1階(地下1階)

延床面積 約1万6000平方メートル

庭園は、仁和寺・御室御所の御用庭師だった佐野藤右衛門氏が携わっています。庭園の大滝を手掛けたのは、イサム・ノグチ氏の共同制作者でもあった石彫家・和泉正敏氏です。

玄関前の「真の庭」、館内の中央「行の庭」、賓客宿泊室に面する「草の庭」の3面で構成されています。

「庭屋一如(ていおくいちにょ)」の現代和風の庭園として、尼崎博正氏の監修により、佐野藤右衛門氏を棟梁とする京都の庭師らにより作られました。

庭屋一如とは、「庭と建物は一つの如し」という意味です。庭と建物が融合し、自然と調和する境地、庭と建物の調和がとれた生活空間、引いては環境と共生する建物を指します。

古くから日本の住まいには庭園や坪庭があり、「自然と人は分かち難く、つながっている」という日本人の心情があらわれています。(「庭屋一如」の説明はhttps://shichusankyo.com/theme/garden/をもとに作成)

長年希望していたものの、なかなか予約が取れませんでした京都迎賓館を訪れるチャンスが偶然のタイミングでやってきました。

一名の予約キャンセルがあると、迎賓館横の休憩所で、係の人から声をかけられたのです。

日本の匠の技の結集である京都迎賓館は、想定以上に感動しました。

建物や調度品には、数寄屋大工、左官、作庭、截金(きりかね)、西陣織や蒔絵(まきえ)、漆など、数多くの京都を代表する伝統技能が活かされ、それを処々で感じ取れます。

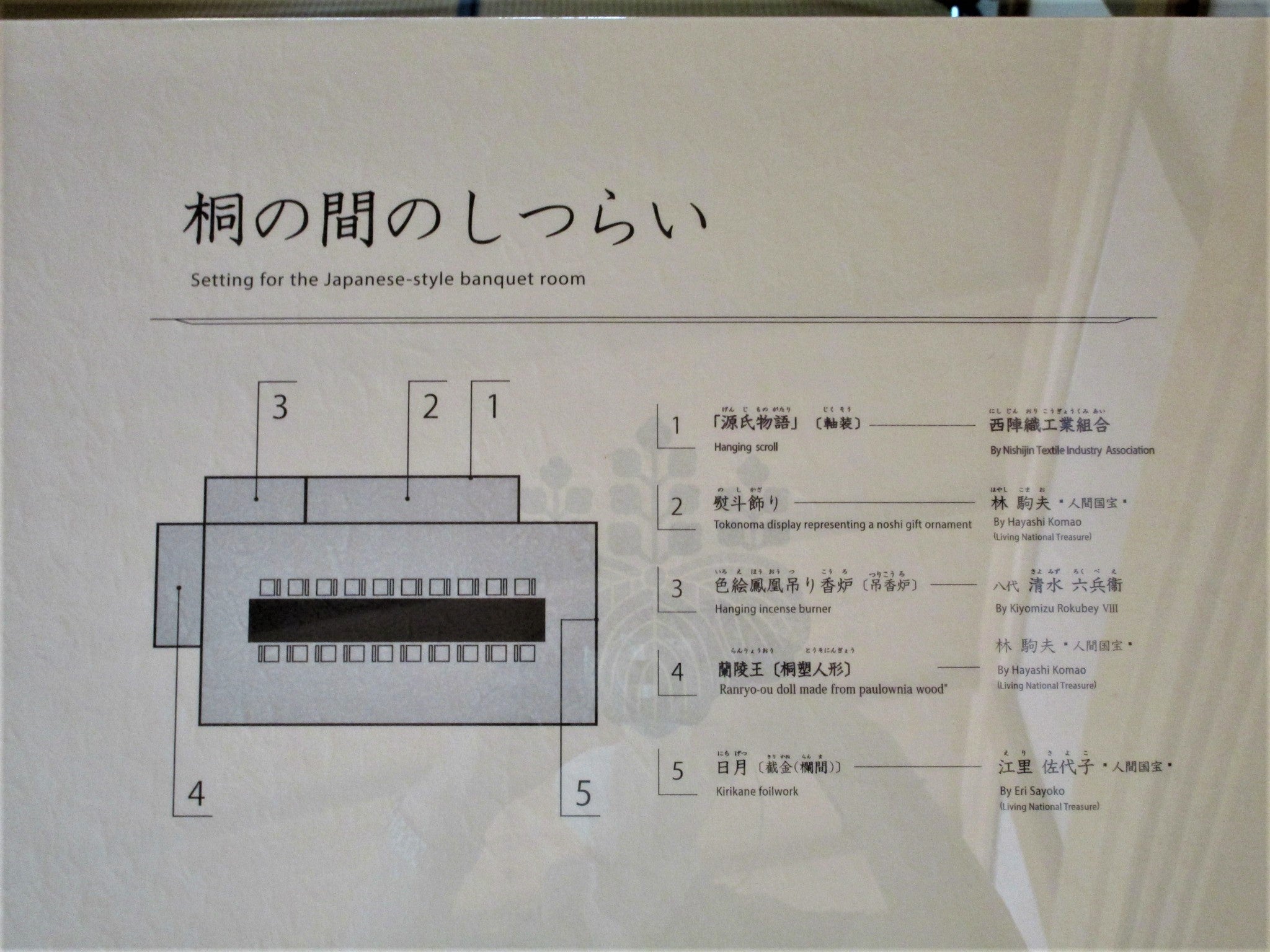

■ 桐の間(きりのま)

最大24名までの会食が可能な、56畳の「和の晩餐室」です。

天井は全て同一材料で作られた長さ12メートル中杢天井です。床は、長さ8メートルの大床となっています。

座卓は堀座卓になっていて、座ることが苦手な外国の方でも足を出して座れます。座椅子の背には、政府及び京都迎賓館の紋である五七の桐が蒔絵で描かれています。座卓の天板は長さ約12メートルの等圧合板を下地にし、漆黒の漆が施されています。欄間「日月」には藤の間と同じ江里佐代子氏による截金(きりかね)細工がさりげなく施されています。

■ アクセス

京都市営地下鉄今出川駅より徒歩10分

見学料: 2,000円

事前予約制

空きがあると当日受付もあります

雪見障子のガラス部分から池面の揺らめきが見えます。

ひさしに池面の揺らめきが映って面白かったです

カメラマンの腕が悪くて表現できておらず

申しわけありません

引き戸のほぞ

障子紙も巻物状態ではなく

裁断された障子紙ですので、

貼り合わせた部分の線の位置が一定ではありません

藤の間から桐の間への移動の照明

折り紙行灯

折り紙をイメージした照明器がところどころに配されています

桐の間のしつらい図

桐の間

最大24名までの会食が可能な、56畳の「和の晩餐室」です

座卓は堀座卓になっていて、

座ることが苦手な外国の方でも足を出して座れます

床は、長さ8メートルの大床となっています

一幅の掛け軸は、源氏物語絵巻からとったものでしょうか

手前のテーブルに映り込まれています

歌舞伎を題材にした人形でしょうか

▲

畳の大きさは、

3尺×6尺(910mm×1820mm、1.6562 m2)

のものが基本です。

ここの畳は短辺の井艸を、通常の半分にして

中央で左右からの井艸を織り込んでいます。

そのために中央に二本の筋が浮かび上がっています。

(上写真は、説明用の見本)

天井は全て同一材料で作られた長さ12メートル中杢天井です

畳の中央がやや黒ずんだ線が見えるのは

上述のように井艸のよい部分だけを厳選して

特殊な畳表の造りになっているからです

座椅子の背には、

政府及び京都迎賓館の紋である五七の桐が

蒔絵で描かれています。

ちなみに豊臣秀吉は、五三の桐です。

円弧状に截金細工が欄間にしつらえられています。

欄間「日月」には、藤の間と同じ江里佐代子氏による

截金(きりかね)細工がさりげなく施されています。

欄間の截金

廊下の外には庭園も見えます

池を渡る屋根付き廊下

滝の間(たきのま)、畳船の間(きぶねのま)、水明の間(すいめいのま)は

見学コースに入っていませんでした。

桐の間から玄関の方に戻るには、この橋をわたります。

天井は舟形です

四隅の柱の上の梁には昆虫の透かしが刻まれています

他の3つはトンボ、コオロギ、バッタです

京都迎賓館1 アプローチ

京都迎賓館2 エントランスホールと聚楽の間

京都迎賓館3 綴れ織による日月の夕映え景色

京都迎賓館4 晩餐会場「藤の間」

京都迎賓館5 和の晩餐室「桐の間」

京都迎賓館6 庭屋一如の3つの庭園