【カシャリ!ひとり旅】京都府宇治市 黄檗宗大本山萬福寺8 中国的七堂伽藍 大雄宝殿・方丈・巡照板

若い頃からひとり旅が好きで、経営コンサルタントとして独立してからは、仕事の合間か、旅行の合間に仕事をしたのかわかりませんが、カメラをぶら下げて【カシャリ! ひとり旅】をしてきました。

旅は、時間に追われる現実からの開放、明日への糧となります。

写真は、自分の記録であるとともに、お節介焼き精神から、他の人に情報提供も兼ねてとり続けてきました。

何を思って撮影したのだろうか? 自分も行ってみたい・・・

他の人に、そう思っていただける写真を撮りたいと思って、ライフワークとして、続けられるだけ続けてまいりたいです。

■■ 京都府宇治市 黄檗宗大本山萬福寺8 中国的七堂伽藍 大雄宝殿・方丈・巡照板

京都府宇治市にある黄檗宗大本山の寺院「萬福寺」、山号は黄檗山は、1661年に、中国明朝時代の臨済宗を代表する僧である「隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師」によって開創されました。中国福建省にある黄檗山萬福寺の住職をしていましたが、日本からの度重なる招請に応じ、63歳の時に弟子20名を伴って1654年に来朝しました。当初「臨済宗黄檗派」などと称していましたが、幕府の政策等により、宗派を黄檗宗(おうばくしゅう)と改称し、現在に至っています。

「禅宗」は、日本では、臨済宗、曹洞宗、黄檗宗の三宗に分類されています。他の2つの禅宗と黄檗宗が大きく違う点として、中国的な特徴を色濃く残していることです。江戸初期から中頃にかけて、黄檗宗の大本山・黄檗山萬福寺(京都府宇治市)の住職は、殆どが中国から渡来した僧侶でした。

萬福寺の建造物は、中国明朝様式を取り入れた伽藍配置です。創建当初の姿のままを今日に伝える寺院は日本では他に例がありません。代表的禅宗伽藍建築群として、主要建物23棟、回廊、額などが国の重要文化財に指定されています。

■ 隠元隆琦(いんげん りゅうき)

万暦20年・文禄元年11月4日〈1592年12月7日〉-寛文13年4月3日〈1673年5月19日〉

特諡として大光普照国師、仏慈広鑑国師、径山首出国師、覚性円明国師

勅賜として真空大師、華光大師、

万暦20年・文禄元年11月4日〈1592年12月7日〉 - 寛文13年4月3日〈1673年5月19日〉

明末清初の禅宗の僧で、日本黄檗宗の祖です。隠元自身は、「臨済正宗」と称していたそうです。

独特の威儀を持ち、禅とさまざまな教えを兼ね併せる、当時の「禅浄双修」の念仏禅や、「禅密双修」の陀羅尼禅を特徴とする明朝の禅である「明禅」を日本に伝えました。

また、道者超元と共に当時の禅宗界に多大な影響を与え、江戸時代における臨済・曹洞の二宗の戒律復興運動等にも大きな貢献をしました。

明代の書をはじめとして当時の中国における文化や文物をも伝えています。隠元豆の名称に名を残していることは広く知られています。

日本における煎茶道の開祖ともいわれていますし、能書家としても知られ、木庵性とう、即非如一とともに「黄檗の三筆」といわれるほどです。

承応年には江戸で将軍家綱に拝謁し、後に宇治に地を与えられ万福寺を建てました。

■ 伽藍

萬福寺の伽藍は左右対称に配置されており、全体は西側を向いて乱れなく建てられています。

一番西側にある「総門」をくぐり、右手に「放生池」を見ながら進むと、巨大な三間三戸の「三門」、そしてその奥には萬福寺の玄関にあたる「天王殿」があります。

天王殿の奥には「大雄宝殿」、さらに奥には「法堂」が一直線になるように建てられています。

萬福寺の伽藍は、そのすべてが屋根つきの回廊で結ばれており、雨天の際でも問題なく法式を執り行うことができるようになっています。回廊沿いにはそのほかにも、南側に鐘楼、伽藍堂、斎堂、東方丈が、北側には対称となる位置に鼓楼、祖師堂、禅堂、西方丈が、並んでいます。

これら萬福寺内の建物は、一般的な日本の寺院建築とは異なっています。宗祖隠元禅師が日本に渡ってきた中国の明時代末期頃の様式で造られています。建築材も南アジア、東南アジア原産のチーク材を使用しています。各所に見られる「卍くずし」と呼ばれるデザインや、円い形をした窓、伽藍の扉に施された桃の実の形をした「桃符」という飾り、アーチ状に造られた「黄檗天井」など、ほかの日本の寺院では見かけることのないような建築手法、デザインが用いられています。

また、三門から天王殿へと向かう参道を北側に折れたところには宗祖隠元禅師を祀る開山堂が建てられています。(【公式サイト】をもとに作成)

■ アクセス

JR黄檗駅から徒歩5分、京阪宇治線黄檗駅から徒歩8分

私は、JR黄檗駅下車し、改札正面辺りにある小径(わかりにくい)を入って行きました。

京阪の駅は、JRより西側(萬福寺の反対側)にありますので、JR踏切を横切ってから小径に入ります。こちらも入り口が解りにくいので、地元の人に聞かれるとよろしいでしょう。

同寺サイトのコンテンツは充実していて

以下の説明は、公式サイトを基に作成しました。

法 堂

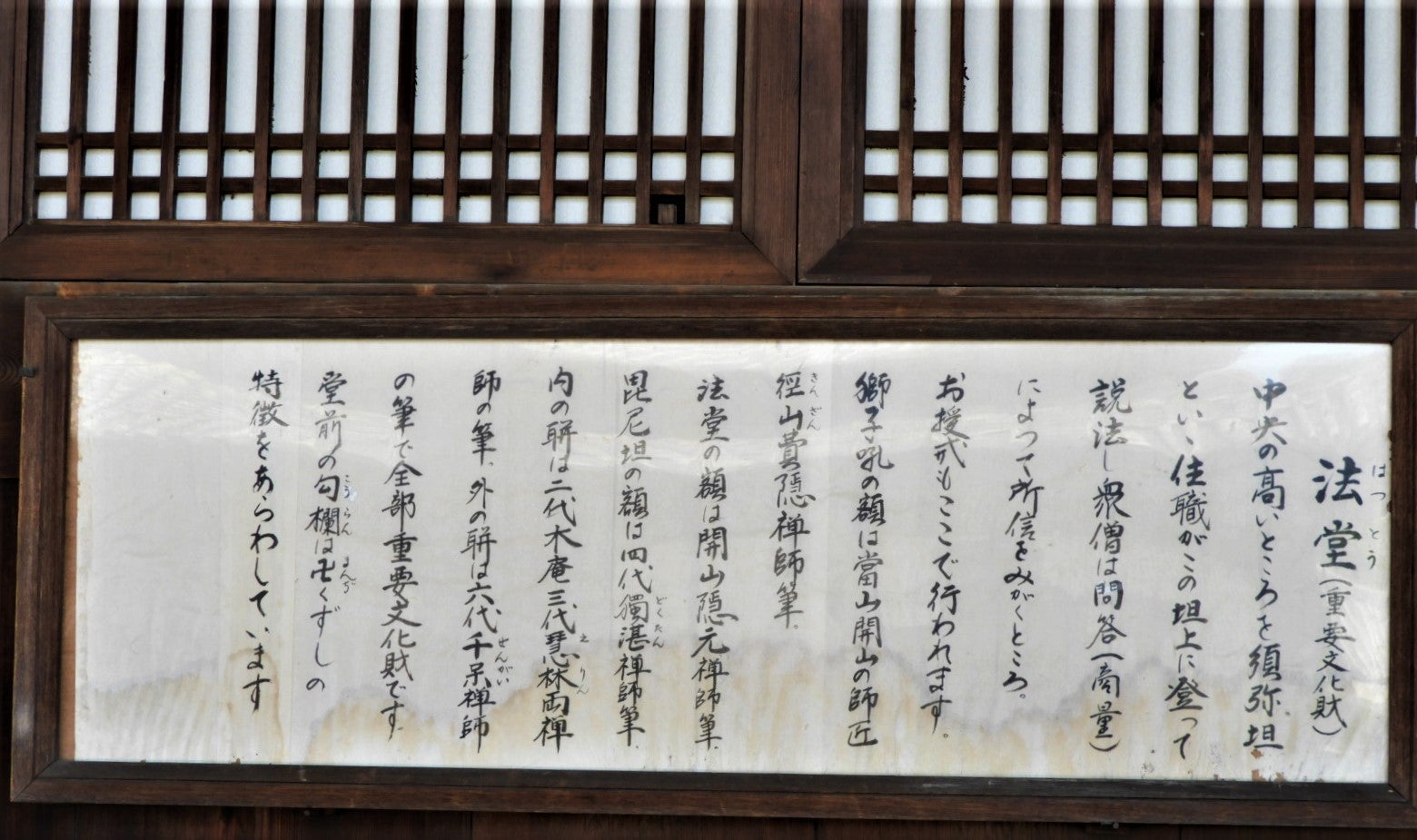

法堂(はっとう) (重要文化財)

禅寺における主要伽藍のひとつで説法を行う場所。

内部には須弥壇のみを置きます。上堂や住持の晋山式などに使われます。須弥壇上の額「法堂」は隠元の書であり、黄檗山では唯一の楷書による大書です。

法堂は、「ほうどう」と書いて「はっとう」と読みます。禅寺における重要伽藍のひとつで、説法を行うための場所です。ここは、説法の他、上堂や住持が新たに任命される、いわゆる「晋山式」としても使われます。

寛文2年(1662年)に建立された、一重入母屋造、棧瓦葺の堂宇です。

内部には、須弥壇のみが置かれているシンプルな造りで、中に入ってお詣りすることはできません。

須弥壇上の扁額「法堂」は隠元の筆であり、黄檗山では唯一の楷書による大書です。外にある扁額「獅子吼」(ししく)は費隠通容の筆です。獅子吼とは、百獣の王である獅子が一度咆哮すれば百獣全てが従うことに喩えて、釈迦の説法を指します。

法堂 (重要文化財)

禅寺における主要伽藍のひとつで説法を行う場所

説法の他、上堂や住持が新たに任命される、

いわゆる「晋山式」としても使われます。

寛文2年(1662年)に建立された、一重入母屋造、棧瓦葺の堂宇

法堂は、「ほうどう」と書いて「はっとう」と読みます

扁額「獅子吼」(ししく)

費隠通容の筆です。

獅子吼とは、百獣の王である獅子が

一度咆哮すれば百獣全てが従うことに喩えて、

釈迦の説法を指します。

内陣・須弥壇

内部には、須弥壇のみが置かれているシンプルな造りで、

中に入ってお詣りすることはできません。

須弥壇上の扁額「法堂」は隠元の筆であり、

黄檗山では唯一の楷書による大書です。

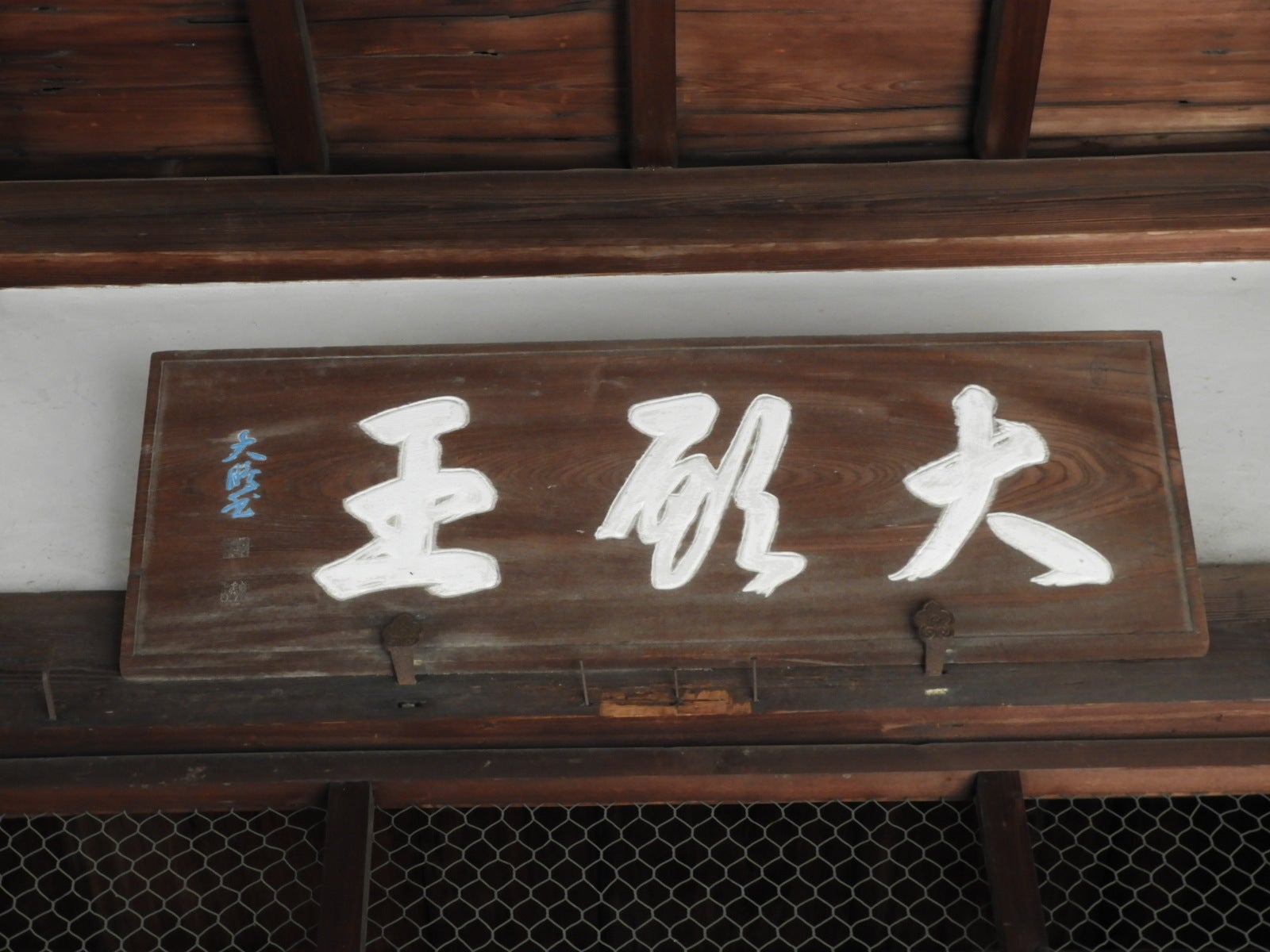

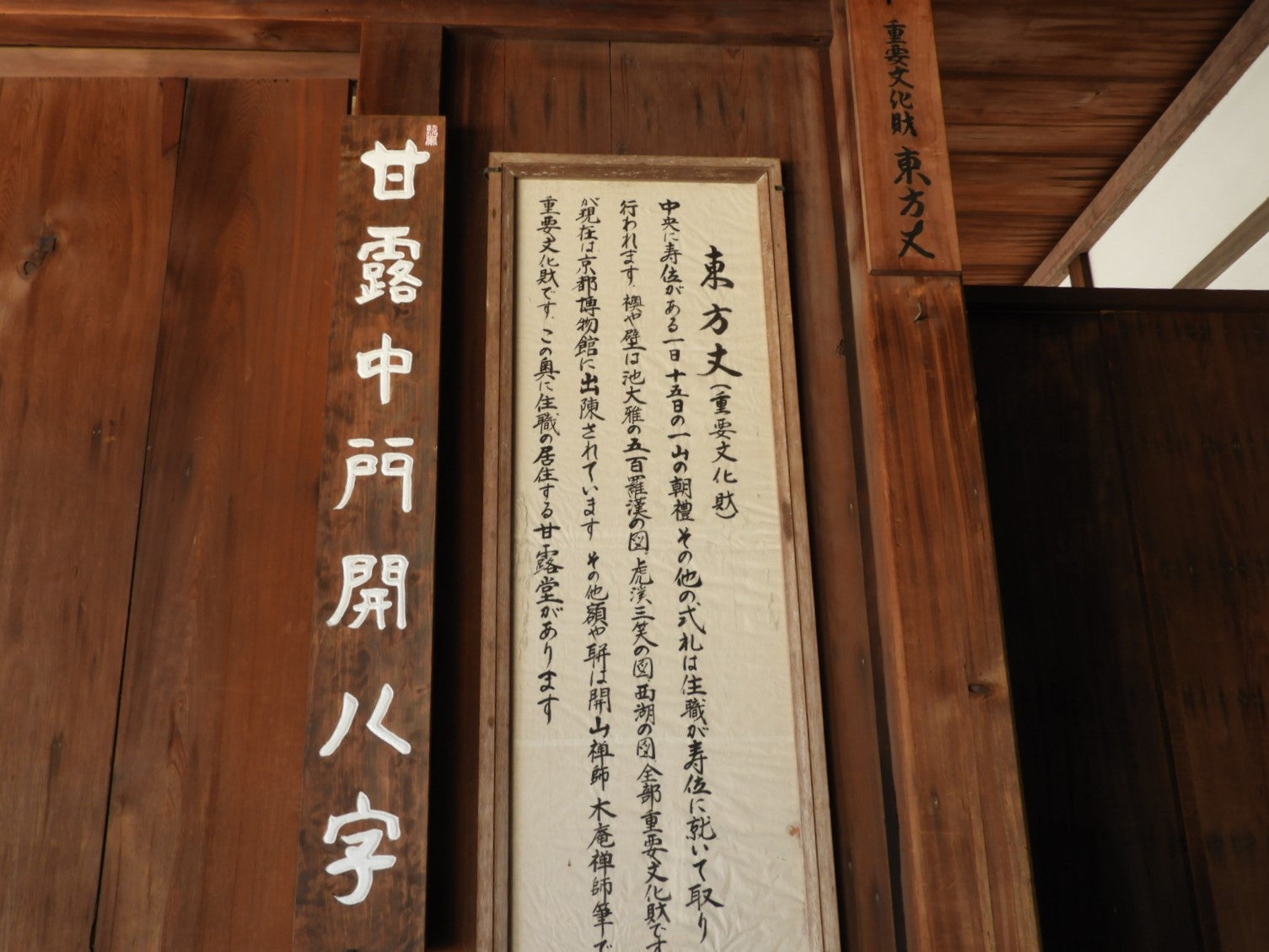

方 丈

方丈とは、禅院住持の居間ですが、

萬福寺においては、寛文5年(1665年)に

甘露堂が建立されてからは

そこが方丈として使用されるようになったため、

東西にある両方丈は、来客の応接や特定の儀式等に使われます。

西方丈

西方丈

方丈としてではなく

ここ萬福寺では、来客の応接や特定の儀式等に使われます。

東方丈(非公開)

巡照板

萬福寺の修行僧は朝及び夜に巡照板を打ち鳴らして

各寮舎を回ります。

巡照板は、境内に5カ所あり、

長い廻廊を巡ることになりますので、

修行僧は「巡廊板」とも呼ばれます。

開梆(かいぱん)と雲版(うんぱん)

威徳殿の前に吊り下げられています。

黄檗清規には、飯梆(はんぽう)と記されています。

魚梆、魚鼓とも呼ばれます。

叢林における日常の行事や儀式の刻限を報じる

魚の形をして法器のことです。

朝と昼の食事と朝課の時に打って知らせる青銅製の板です。