昨日は、奈良まほろば検定の受験のことを書いた。実はこの検定、ある知人の役割が大きい。Aさんとしておこう。Aさんが奈良検定を受けると聞いて、じゃ私も受けてみようか、とLINEに書いたら、ぜひ一緒に受けようとなった。そして、ときどき学習状況の情報交換をしながら、3サイクル学習して、受験・たぶん合格するだろう。このAさんと私、なぜこんなによく学習でき、学習成績もアップして行ったのか、なんかに似てるな、と思いを巡らす。そうか、「見えない触媒」だ。と気がついた。

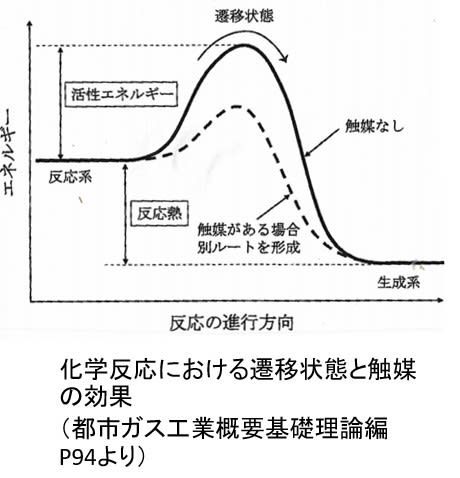

「触媒」、化学工業、化学反応などに出て来るやつだ。自身は変化しないが、物質の変化を促進するのが触媒の役割だ。もう少し専門的に言うと、次の図になる。資料はガス主任技術者試験の基礎理論テキスト化学平衡の頁から。

化学反応は、反応系から生成系に移る(遷移する)のだが、移る際には、活性化エネルギーというエネルギーが必要だ。そして反応を進めるには、遷移状態という一定のハードルがある。このハードルを乗り越えたときに、生成系に移る。このとき、触媒があれば、この触媒が別の低いハードルを探してきて、反応を進み易くする。

これに当てはめると、ピッタリ来る。私、受験前は、ある程度、「活性化エネルギー」はあったのだが、生成系に移る、触媒なしでハードルを乗り越えるほどのエネルギーはなかった。難しくて合格できないだろうと思っていた。ところが、Aさんと情報交換することで、何か私に、「見えない触媒」が働いて、低いハードルを見つけて、そのパスを通って、受験・合格(たぶん)に至った。

資格試験では、このブログの私が刺激になって合格できました、という話を時折、聞くことがある。それはよかった、と聞き流していた。しかし、自分が刺激を受けて、自分に触媒の働きを感じたのはたのは、ほとんど初めてだ。次の試験も触媒が登場すれば、もっと反応は進み易くなるんだけどね。