野尻宿を出ると、下在郷という集落が現れます。そんな集落の入口にあたる場所にあるのが「下在郷一里塚跡(77)」です。

そして街道の正面には三角おむすびのような形をした山が現れます。山の名前は「飯盛山(いいもりやま)」というそうです。あの白虎隊で知られる飯盛山とはなんの縁もありません。

一里塚跡を過ぎると、これまで歩いてきた道筋から右手へと分岐する二差路にさしかかります。

その道筋の入口を見ただけでも、旧街道らしい雰囲気が漂っています。

もちろんそのまま直進しても、この先で旧街道と合流します。

そんな道筋へと歩を進めていくと、道筋は大きく左手にカーブを切り、細い道筋へと変って行きます。むしろクネクネと曲がる道筋で、結構楽しめます。やがて道筋はJR中央本線のカードをくぐり、更に道筋は田舎じみてきます。

そんな道筋の脇に牛が1頭しかいない古びた牛舎が置かれ、街道らしい雰囲気をさらに醸し出しています。

牛小屋

牛小屋

まもなくすると、再びJR中央本線の踏切が現れます。この踏切を渡りその先につづく木々に覆われた道筋へと進んでいきます。

そんな道筋へと入ると、左側に19号線の橋脚と、山が迫り、右側を走るJR中央本線の線路つたいに続く旧街道をしばらく歩きます。周囲は緑濃い木々が生い茂る風景へと変ります。

街道の左側は木々の緑、右側には中央本線の線路が走り、その線路を越えた向こう側には木曽川が流れています。

かつて街道時代には木曽川の断崖に沿って穿かれていたというのが、この中山道(木曽路)だったようです。

現在ではその道筋は舗装道路に代わり、当時の難所であった雰囲気はあまり感じません。

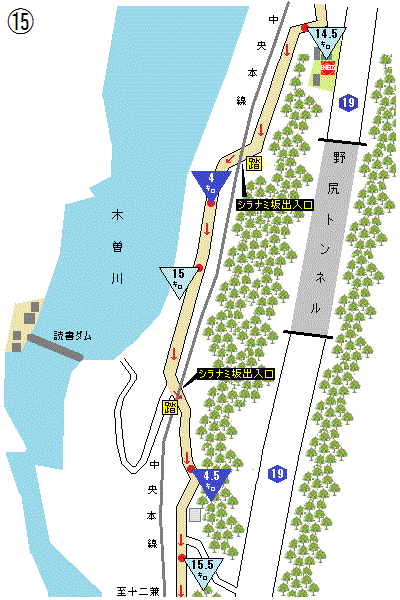

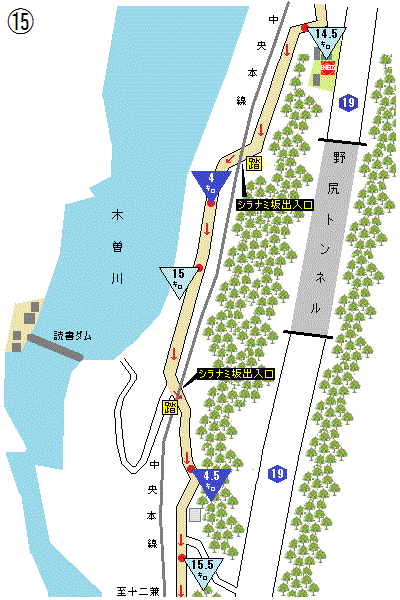

道筋は再び中央本線の第13号中山道踏切を渡り、今度は線路の右側を進むことになります。

この踏切を渡る手前に、今は道が崩れて廃道のようになっている山道の入口がかろうじて残っています。

この山道が「シラナミ坂」という上り坂で、この先の14号中山道踏切を渡ったところで合流します。現在は道筋が廃絶して通行ができなくなってしまいました。

この踏切を渡ると、歩き始めて4キロ地点にさしかかります。

ほぼ直線の道筋を進んでいきましょう。あのシラナミ坂は線路の左側の山の中腹を辿っていたといいます。下から見上げても、その痕跡は目視できません。

そして再び現れるのが中央本線の第14号中山道踏切です。この踏切を渡った左側にシラナミ坂の出入口があります。ただし、薮で覆われています。

現在、私たちは中山道・木曽路を歩いているのですが、かつての街道時代の木曽路の道筋はいたるところで廃絶となり、おおきくルートが変わってしまいました。かつての道筋はいたるところで分断され、新しい国道や鉄道に吸収されてしまい、ほとんど残っていません。今歩いているこの区間の木曽路もほんの僅かな部分しか残っていません。

第14号中山道踏切を渡りさらに旧道を進んでいきましょう。少し進むと小さな橋にさしかかります。その橋に「新茶屋」の名が付されています。

新茶屋とは、前述のシラナミ坂に置かれた茶屋のことで、現在でも茶屋があった場所には石垣が残されているそうです。

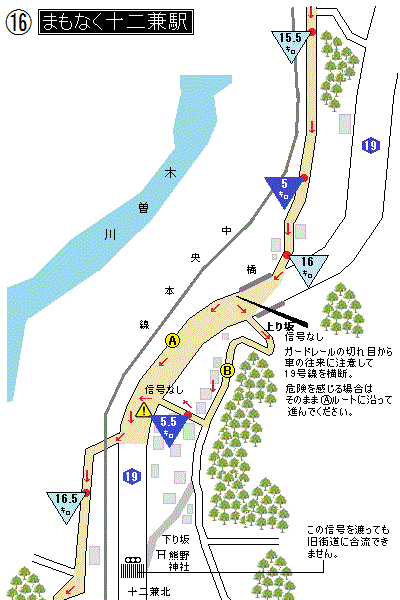

さあ!道筋は徐々に左手を走る国道19号線との合流地点へと近づいていきます。

歩き始めて5キロ地点を過ぎると、車の往来が多い19号線と合流です。合流地点は橋が架かっています。

この橋を境にして大桑村と南木曽町に分かれます。

実は本来の中山道筋は19号線を渡った反対側の低い山の中へとつづいています。

しかしながら、19号線を走る車の往来の多さから容易に渡ることが難しいのです。

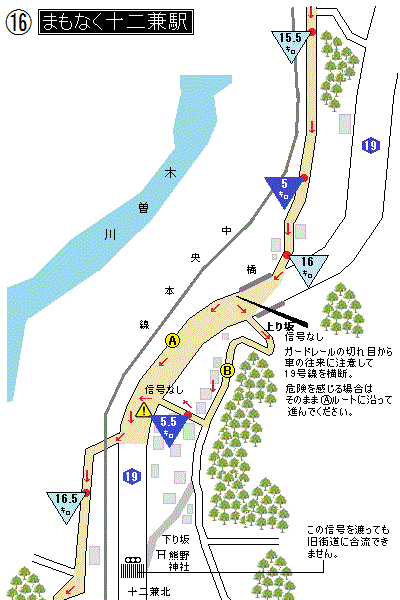

車の往来の切れ目を狙って渡るしかないのですが、危険を感じるようであれば、そのまま19号線(Ⓐルート)に沿って右側の歩道帯を歩いて、十二兼駅方面へ向かってください。

※運よく19号線を渡る事が出来た場合、Ⓑルートへ進みます。ちょっとキツメの坂を上り、山の中腹へと上っていきます。つづら折りの道を登りきると、道は平坦となり小さな集落が現れます。

この道筋はこの先で熊野神社の脇を通り、再び19号線に合流するのですが、合流して19号線から街道筋に戻るためには、分岐点まで戻らなければなりません。

その不便さを考え、熊野神社まで行かずに、途中で右折して、早目に19号に合流することを勧めます。

いずれにしても旧街道は十二兼駅のかなり手前で19号線から分岐します。

面白い名前の地名の十二兼にまもなく到着です。この十二兼の地名の由来についてちょっと説明しましょう。

ご存知のようにこの辺りは木曽谷の峡谷に位置しています。そんな地理的要因があり、十二兼という地名になったといいます。

それはセ(狭)、二(土地)、カ(崖地)、ネ(尾根)が訛ったものを十二という表記にしたそうです。

ちなみにここ十二兼に至る途中、街道右手の木曽川にダムがあります。このダムの名前は面白く「読書ダム」といいます。

「ドクショダム」とつい読みたくなりますが、「ヨミカキダム」がただしい表記です。

このヨミカキは与川(よかわ)、三留野(みどの)、柿其(かきぞれ)の3村が合併する時に はじめの読みをとって「よみかき」としたとのことです。

道筋は十二兼の集落へと入って行きます。ここ十二兼には街道時代には「牛方」が多く住んでいた地域と言われています。

「牛方」とは牛を使って荷物を運ぶ人のことで、運送業の原形であると言われています。

一つ前の駅である野尻駅が歩き始めて2キロ地点でした。そしてここ十二兼駅が歩き始めて6キロ地点ということは、駅区間4キロということです。

そして野尻駅からここまでにトイレ休憩をする場所が1か所もありません。

やっとトイレの設備のある駅である十二兼駅に到着です。しかし当駅も無人駅で、十分な数のトイレは期待できません。

案の定、トイレは一つです。

街道筋から駅舎へと通じる石段を上がり、小さな待合室の隣にトイレがあります。

駅前に何かそれらしい店があるかといっても、まったくありません。

木曽川が街道脇まで迫って流れており、商店街やコンビニなんてものもありません。

駅周辺にはわずかながら民家が並ぶ地域がありますが、この十二兼駅を利用する客はほんとうにいるのでしょうか?

十二兼駅でのトイレ休憩を終えて、街道の旅を更につづけていきましょう。

私達がさしあたって目指す場所は次の宿場町である「三留野」です。

三留野までは街道の右側を流れる木曽川に沿ってほぼ南下する形をとります。

かつて街道時代はここから先は特に難所が多い場所として知られていました。

木曽路名所図会によると、こんな記述があります。

「三留野より野尻までの間、はなはだ危うき道なり。この間、左は数十間深き木曽川に路の狭き所は木を伐りわたして並べ、藤かづらにてからめ街道の狭きを補ふ。右はみな山なり。屏風を立てたるごとくにしてその中より大岩さし出て路を遮る。この間にかけ橋多し。いづれも川の上にかけたる橋にはあらず。岨道(そばみち)の絶えたる所にかけたる橋なり」とあります。

こんな記述から、中山道・木曽路の中でも難所の一つであったことが窺がえます。おそらく木曽川と川に迫ってくる山裾の間の狭隘な部分にかろうじて道が穿かれていたのでしょう。

しかし道とはいえ、きちんとした道でなく山肌にへばりつくように道筋を造り、丸太を数本渡した程度の橋が架けられ、岩間を乗り越えていったのではないでしょうか。

そんな道筋は今はなく、そのほとんどが中央本線の線路に変り、国道19号線に姿を変えてしまっています。

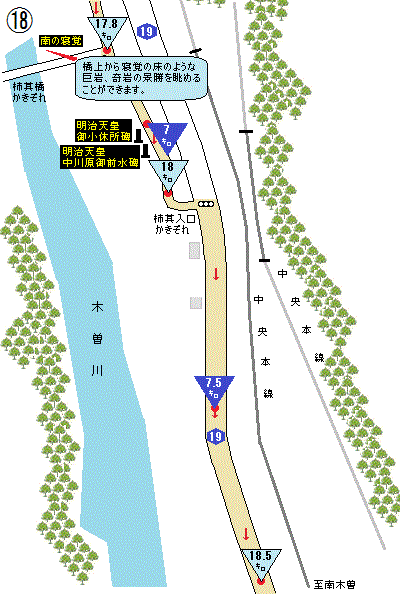

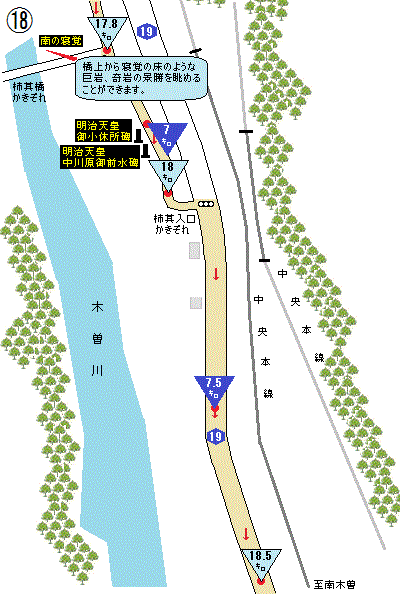

十二兼駅を過ぎて、三留野宿へと向かいますが、その距離およそ4キロあります。この4キロのうち、3キロは国道19号線に沿って歩くことになります。その19号線に合流する手前250mに「柿其橋(かきぞればし)」が木曽川に架かっています。

その橋から眺める木曽川の光景は、第2回の旅で訪れた「寝覚の床」を彷彿とさせるような奇岩景勝の場所になっています。

とはいえ、寝覚の床周辺のように観光化されているわけでもなく、自然が造りだした見事な光景だけがそこにあるといった感じです。

こんな奇岩景勝のこの場所を「南の寝覚」なんて命名しているようです。

それでは街道筋から橋上へ進み、上流方向を眺めてください。

花崗岩の岩が木曽川の両岸に並び、悠久の時間を経て自然が作り上げた造形美が目の前に広がります。

しばし見とれてしまうほどです。

柿其橋からほんの少し進んだ街道の右側に、なにやら石碑らしきものが置かれています。ここは明治天皇が行幸の際に小休された場所で、石碑の傍らには「中川原御前水碑」も置かれています。

この先で旧街道は国道19号線と合流する柿其入口信号交差点にさしかかります。

それではしばらくの間、交通量の多い、国道19号線に沿って三留野宿へと進んでいきましょう。

淡々として道筋がつづくので、時間つぶしに木曽川の水源開発で名をはせた「福沢桃介(ふくざわももすけ)」について語ってみましょう。

三留野(南木曽)にやってくると「福沢桃介」の名が多くでてきます。

彼は明治元年に埼玉県比企郡吉見町で地方銀行を経営していた裕福な家庭で生まれました。

父の死後、家業を継いだ長兄が事業に失敗し、家は没落してしまいます。

桃介は慶応義塾に在学しているときに、福沢諭吉に目をかけられ、海外留学を条件に福沢家に養子縁組をします。

そして日本に帰って、諭吉の次女である「房」と結婚し、北海道炭鉱鉄道に就職するのですが、結核を患い6年で退社します。

そんな時、国内は日露戦争後の急速な経済拡大により、電力需要が急増する時代に入ってきます。桃介も株取引でかなり儲け、その金を元手にビール、ガス、鉄道などの事業に手を出していきます。

そして最終的に水力発電の有望性に目をつけて、電気事業へと邁進することになります。

当時、中部地方で電力供給を担っていたのは名古屋電灯会社です。もう一つ、水力発電に力を注いでいたのが名古屋電力で、双方はライバル会社だったのですが、名古屋電力は名古屋電灯会社に吸収されてしまいますが、そんな合併工作を行ったのが桃介です。

水力発電に力を注いでいた名古屋電力は駒ヶ根(寝覚~大桑)地域、読書地点など木曽川流域で水力開発の準備をいましたが、名古屋電力を吸収した名古屋電灯会社は水利権を引き継ぎ、木曽川流域での水力発電所の建設計画を推し進めます。

そんな計画の中心的役割を果たすことになった桃介は「一河川一会社主義」を唱え、一水系の開発、帰属を一社に委ねることは、総合的な水力開発に資するという持論を展開します。

この持論のもとに木曽川流域での水力発電事業は加速することとなります。

桃介が考えた発電所は「堰堤」を持つ、大型ダム式のものです。しかしここで大きな問題が持ち上がります。

それが「川狩り、流木問題」です。

この問題は当時の木曽川流域にとって、経済的に大きなウエイトを占めていた「木曽御料林」の木材搬出方法に係る問題だったのです。

御料林から伐採された木材は木曽川の支流に落とされ、その後、木曽川の流れに乗って下流の八百津まで運ばれ、そこで筏に組なおされ名古屋市そして伊勢方面へと運ばれていきました。これを「川狩り」といいます。

このとこから、この川狩りに差し障る大規模ダム建設は当初は許可されませんでした。

そこで桃介は当時、御料林を管理していた「帝室林野局」との間で、木材搬出用の森林鉄道を敷設することを条件に、この川狩り問題の解決が図られることになります。

尚、森林鉄道の敷設は大正10年(1921)から始まります。

この問題の解決により、大ダム構想が現実のものとなり、桃介の代表的事業である「大井ダム建設」の足場固めが図られます。

この大井ダムはあの恵那峡の遊覧船が発着する場所に近いところにあります。

この大井ダムは大正13年に完成したもので、河川の水を貯えて発電を調整することができるダム式のもので、日本で最初のものです。

その後も木曽川流域では発電、送電用の水力発電所の建設が続き、私たちが辿る木曽路の旅ではいたるところに発電所が現れます。

桃介は電力王と言われ、貴族院議員、帝国劇場の代表取締役などを歴任して、昭和13年、70歳でなくなりました。

前述のように福沢諭吉の娘婿でありながら、諭吉からの援助をまったく受けず、独歩の起業家精神を貫き通した人物です。

また、彼の名をさらに有名にしたのは、桃介と女優貞奴(さだやっこ)との恋物語ではないでしょうか。

貞奴は華やかな花柳界に属し、伊藤博文をはじめ維新の立役者たちを贔屓にした芸者です。

貞奴は明治23年に当時の演劇の旗手でもあった「川上音次郎」と結婚します。川上音次郎は「オッペケペー!」で知られる「オッペケペー節」で名を馳せた人物です。

音二郎と結婚した貞奴は当時ではまだ女性が芝居の道へはいることがはばかれる時代だったのですが、明治28年に日本で初めて女優になった女性なのです。

NHK大河ドラマ「春の波濤」では桃介と貞奴が大井ダムの工事用のゴンドラに乗っているシーンが描かれています。

音二郎の死後、貞奴は桃介と同棲生活に入り、女優引退後は岐阜県各務原市に貞照寺を建立し、木曽川畔に別荘を造り、昭和21年に没するまで、静かに余生を過ごしたといいます。

さあ!淡々とした道筋の国道19号線に沿っての旅も終わりに近づきます。

19号線に沿って中央本線も走っています。

そんな中央本線ですが、その区間は東京の新宿から名古屋までを結んでいます。しかしこの区間を直通で走る電車は1本もありません。

現在の中央本線は私鉄の甲武鉄道が前身で、明治37年に国有化され、電化も国鉄の中では一番早かったのです。

名古屋からの鉄道敷設は明治33年の名古屋と多治見間の完成が最初で、明治35年には多治見から中津(現在の中津川)が開通します。

その後、明治41年に中津から坂下、翌年42年に坂下から須原が開通します。

そして明治44年に全線が開通します。

この中央本線の全線開通は前述の桃介にとって発電所建設になくてはならない存在だったのです。

建設資材の運搬が中央本線の開通で容易となり、桃介は大正8年に賤母発電所、大正11年に三留野に読書発電所建設資材運搬路として木曽川に橋を架けました。

それが現在、「桃介橋」と呼ばれているもので、全長347m、幅2.60mの木造の吊橋です。

この橋は日本有数の長大吊橋です。

尚、桃介橋は本日の昼食場所である南木曽の橋本屋さんの裏手に流れる木曽川に架かっています。

せっかくなので昼食後に、橋を渡ってはいかがでしょうか?

読書発電所は大正12年に竣工しました。桃介はこの読書発電所建設の指揮をとるため、風光明媚な三留野の地に大正8年に別荘を建て、ここから読書、大井などの発電所の建設現場に足を運んだといいます。桃介が別荘滞在中には政財界の大物や外国人技術者を招いて、華やかな宴が催されたといいます。

大正13年に大井発電所が完成するまで、桃介は別荘にあの貞奴を呼び、避暑のために長期に滞在したといいます、貞奴が駅に降り立つたびに、有名な女優を一目みようと黒山の人だかりだったといいます。

そんな話をしていると、歩き始めて10キロ地点にさしかかります。

さあ!41番目の宿場町である「三留野」に到着です。

三留野宿は中央本線の南木曽駅から徒歩で15分ほどの場所に位置しています。

三留野宿は木曽十一宿の一つです。宿内の距離はわずか2町15間(250m)という短さです。

一応宿場なので、街道時代にはそれなりに栄えていたと言いますが、明治以降、国道が開通したことで人家も国道に沿って建つようになり、これに伴い人の流れも変わってしまい、現在の宿場跡は車も人もほとんど通らない、静かな通りとなっています。

宿内にはわずかばかりの古い家が残ってはいますが、江戸時代のものではないようです。

それもそのはず、江戸時代に四度の大火、更に明治に入っても大火に遭い、その都度、宿内の建物のほとんどを焼失した記録が残っています。

ここ三留野宿も史蹟らしきものはほとんど残っておらず、寂びれきっているという印象です。

唯一、かつてここにあったと言われる本陣と脇本陣の跡に案内板が置かれている程度です。

天保14年(1843)の記録によると、人口594人、家数77軒、本陣1、脇本陣1、旅籠32軒。江戸寄りから新町、上仲町、下仲町、坂の下の4町から構成されていました。

宿内を進むと右手のちょっとした空き地に「明治天皇御行在所記念碑」なる石碑が置かれています。

そしてここが三留野宿の本陣があった場所です。三留野本陣は代々、鮎沢家が務め、明治13年6月27日、明治天皇が行幸された際に宿泊されました。

しかし明治14年の大火で本陣は焼失してしまいました。この明治の大火で焼失した建物は家屋74軒、土蔵8軒にのぼったようです。

そして本陣からほんの少し歩いた左側に脇本陣跡の案内板が置かれています。

道筋は下中町で二つに分岐します。どちらの道を行ってもこの先で合流します。

分岐する左側の道筋は明治以降の道ではないでしょうか?

私たちは歴史の道の標通りに、右手に降りる石段を下りていきましょう。

石段を下りると坂の下町で、ここが三留野宿の西のはずれになり、この先に流れる梨小沢に架かる梨沢橋を渡ります。橋を渡ると三留野宿は終わります。

橋を渡ると読書小学校(現在は南木曽小学校)があります。読書とはこの辺りの地名ですが、明治7年(1874)に与川村(よがわむら)、三留野村(みどのむら)、柿其村(かきぞれむら)が合併し、それぞれの頭文字をとって「よみかき」とし、「読書」を当て字にしたようです。

その後、昭和36年(1961)に読書村、吾妻村、田立村が合併して、現在の南木曽町が発足しました。

このあたりで木曽路はちょっと変則的な道筋となります。本来の道筋は現在個人のお宅の庭先となっているので、歩くのがはばかれます。

このためその道を若干迂回するように坂道が付けられているので、ちょっとした坂道をのぼって旧街道へと進んでいきましょう。

すこし高台を歩くような道筋はすぐに下り坂となって「蛇抜橋(じゃぬけばし)」へと下りていきます。

「蛇抜」とはいったいどういう意味なのでしょうか? 山間の場所なので蛇の通り道か大蛇伝説なのか? なんて想像しますが、実は古くからここ木曽谷に住む人たちから恐れられている山津波といわれる「土石流」のことです。

大雨が降った時に沢伝いの土砂が崩れ、沢を蛇が抜けていくように土石流が襲ってくる様を表しています。

木曽谷一帯ではこの蛇抜が頻繁に起こり、多くの家屋を押し流し、人命が失われた歴史があります。

「白い雨が降る。大雨が降り続いているのに沢の水が止まる。

これは蛇抜が起こる前兆、と木曽谷では伝えられています。

蛇抜橋を渡ると、右手前方に中央本線の南木曽駅が見えてきます。歩き始めて11キロを超えようとしています。

それでは本日の昼食(食事処)である橋本屋へと向かうことにします。橋本屋への道筋は街道から右手へ逸れて、中央本線の線路を跨ぐ陸橋を渡り、南木曽駅方面へ少し歩いていきます。橋本屋さん到着時点で本日の歩行距離は11.7キロです。

橋本屋さんは店の名の通り、前述の「桃介橋」の袂に店を構えていることから店の屋号が「橋本屋」になっているものと推察します。美しい外観の桃介橋は橋本屋さんの裏手から渡ることができます。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

そして街道の正面には三角おむすびのような形をした山が現れます。山の名前は「飯盛山(いいもりやま)」というそうです。あの白虎隊で知られる飯盛山とはなんの縁もありません。

一里塚跡を過ぎると、これまで歩いてきた道筋から右手へと分岐する二差路にさしかかります。

その道筋の入口を見ただけでも、旧街道らしい雰囲気が漂っています。

もちろんそのまま直進しても、この先で旧街道と合流します。

そんな道筋へと歩を進めていくと、道筋は大きく左手にカーブを切り、細い道筋へと変って行きます。むしろクネクネと曲がる道筋で、結構楽しめます。やがて道筋はJR中央本線のカードをくぐり、更に道筋は田舎じみてきます。

そんな道筋の脇に牛が1頭しかいない古びた牛舎が置かれ、街道らしい雰囲気をさらに醸し出しています。

牛小屋

牛小屋まもなくすると、再びJR中央本線の踏切が現れます。この踏切を渡りその先につづく木々に覆われた道筋へと進んでいきます。

そんな道筋へと入ると、左側に19号線の橋脚と、山が迫り、右側を走るJR中央本線の線路つたいに続く旧街道をしばらく歩きます。周囲は緑濃い木々が生い茂る風景へと変ります。

街道の左側は木々の緑、右側には中央本線の線路が走り、その線路を越えた向こう側には木曽川が流れています。

かつて街道時代には木曽川の断崖に沿って穿かれていたというのが、この中山道(木曽路)だったようです。

現在ではその道筋は舗装道路に代わり、当時の難所であった雰囲気はあまり感じません。

道筋は再び中央本線の第13号中山道踏切を渡り、今度は線路の右側を進むことになります。

この踏切を渡る手前に、今は道が崩れて廃道のようになっている山道の入口がかろうじて残っています。

この山道が「シラナミ坂」という上り坂で、この先の14号中山道踏切を渡ったところで合流します。現在は道筋が廃絶して通行ができなくなってしまいました。

この踏切を渡ると、歩き始めて4キロ地点にさしかかります。

ほぼ直線の道筋を進んでいきましょう。あのシラナミ坂は線路の左側の山の中腹を辿っていたといいます。下から見上げても、その痕跡は目視できません。

そして再び現れるのが中央本線の第14号中山道踏切です。この踏切を渡った左側にシラナミ坂の出入口があります。ただし、薮で覆われています。

現在、私たちは中山道・木曽路を歩いているのですが、かつての街道時代の木曽路の道筋はいたるところで廃絶となり、おおきくルートが変わってしまいました。かつての道筋はいたるところで分断され、新しい国道や鉄道に吸収されてしまい、ほとんど残っていません。今歩いているこの区間の木曽路もほんの僅かな部分しか残っていません。

第14号中山道踏切を渡りさらに旧道を進んでいきましょう。少し進むと小さな橋にさしかかります。その橋に「新茶屋」の名が付されています。

新茶屋とは、前述のシラナミ坂に置かれた茶屋のことで、現在でも茶屋があった場所には石垣が残されているそうです。

さあ!道筋は徐々に左手を走る国道19号線との合流地点へと近づいていきます。

歩き始めて5キロ地点を過ぎると、車の往来が多い19号線と合流です。合流地点は橋が架かっています。

この橋を境にして大桑村と南木曽町に分かれます。

実は本来の中山道筋は19号線を渡った反対側の低い山の中へとつづいています。

しかしながら、19号線を走る車の往来の多さから容易に渡ることが難しいのです。

車の往来の切れ目を狙って渡るしかないのですが、危険を感じるようであれば、そのまま19号線(Ⓐルート)に沿って右側の歩道帯を歩いて、十二兼駅方面へ向かってください。

※運よく19号線を渡る事が出来た場合、Ⓑルートへ進みます。ちょっとキツメの坂を上り、山の中腹へと上っていきます。つづら折りの道を登りきると、道は平坦となり小さな集落が現れます。

この道筋はこの先で熊野神社の脇を通り、再び19号線に合流するのですが、合流して19号線から街道筋に戻るためには、分岐点まで戻らなければなりません。

その不便さを考え、熊野神社まで行かずに、途中で右折して、早目に19号に合流することを勧めます。

いずれにしても旧街道は十二兼駅のかなり手前で19号線から分岐します。

面白い名前の地名の十二兼にまもなく到着です。この十二兼の地名の由来についてちょっと説明しましょう。

ご存知のようにこの辺りは木曽谷の峡谷に位置しています。そんな地理的要因があり、十二兼という地名になったといいます。

それはセ(狭)、二(土地)、カ(崖地)、ネ(尾根)が訛ったものを十二という表記にしたそうです。

ちなみにここ十二兼に至る途中、街道右手の木曽川にダムがあります。このダムの名前は面白く「読書ダム」といいます。

「ドクショダム」とつい読みたくなりますが、「ヨミカキダム」がただしい表記です。

このヨミカキは与川(よかわ)、三留野(みどの)、柿其(かきぞれ)の3村が合併する時に はじめの読みをとって「よみかき」としたとのことです。

道筋は十二兼の集落へと入って行きます。ここ十二兼には街道時代には「牛方」が多く住んでいた地域と言われています。

「牛方」とは牛を使って荷物を運ぶ人のことで、運送業の原形であると言われています。

一つ前の駅である野尻駅が歩き始めて2キロ地点でした。そしてここ十二兼駅が歩き始めて6キロ地点ということは、駅区間4キロということです。

そして野尻駅からここまでにトイレ休憩をする場所が1か所もありません。

やっとトイレの設備のある駅である十二兼駅に到着です。しかし当駅も無人駅で、十分な数のトイレは期待できません。

案の定、トイレは一つです。

街道筋から駅舎へと通じる石段を上がり、小さな待合室の隣にトイレがあります。

駅前に何かそれらしい店があるかといっても、まったくありません。

木曽川が街道脇まで迫って流れており、商店街やコンビニなんてものもありません。

駅周辺にはわずかながら民家が並ぶ地域がありますが、この十二兼駅を利用する客はほんとうにいるのでしょうか?

十二兼駅でのトイレ休憩を終えて、街道の旅を更につづけていきましょう。

私達がさしあたって目指す場所は次の宿場町である「三留野」です。

三留野までは街道の右側を流れる木曽川に沿ってほぼ南下する形をとります。

かつて街道時代はここから先は特に難所が多い場所として知られていました。

木曽路名所図会によると、こんな記述があります。

「三留野より野尻までの間、はなはだ危うき道なり。この間、左は数十間深き木曽川に路の狭き所は木を伐りわたして並べ、藤かづらにてからめ街道の狭きを補ふ。右はみな山なり。屏風を立てたるごとくにしてその中より大岩さし出て路を遮る。この間にかけ橋多し。いづれも川の上にかけたる橋にはあらず。岨道(そばみち)の絶えたる所にかけたる橋なり」とあります。

こんな記述から、中山道・木曽路の中でも難所の一つであったことが窺がえます。おそらく木曽川と川に迫ってくる山裾の間の狭隘な部分にかろうじて道が穿かれていたのでしょう。

しかし道とはいえ、きちんとした道でなく山肌にへばりつくように道筋を造り、丸太を数本渡した程度の橋が架けられ、岩間を乗り越えていったのではないでしょうか。

そんな道筋は今はなく、そのほとんどが中央本線の線路に変り、国道19号線に姿を変えてしまっています。

十二兼駅を過ぎて、三留野宿へと向かいますが、その距離およそ4キロあります。この4キロのうち、3キロは国道19号線に沿って歩くことになります。その19号線に合流する手前250mに「柿其橋(かきぞればし)」が木曽川に架かっています。

その橋から眺める木曽川の光景は、第2回の旅で訪れた「寝覚の床」を彷彿とさせるような奇岩景勝の場所になっています。

とはいえ、寝覚の床周辺のように観光化されているわけでもなく、自然が造りだした見事な光景だけがそこにあるといった感じです。

こんな奇岩景勝のこの場所を「南の寝覚」なんて命名しているようです。

それでは街道筋から橋上へ進み、上流方向を眺めてください。

花崗岩の岩が木曽川の両岸に並び、悠久の時間を経て自然が作り上げた造形美が目の前に広がります。

しばし見とれてしまうほどです。

柿其橋からほんの少し進んだ街道の右側に、なにやら石碑らしきものが置かれています。ここは明治天皇が行幸の際に小休された場所で、石碑の傍らには「中川原御前水碑」も置かれています。

この先で旧街道は国道19号線と合流する柿其入口信号交差点にさしかかります。

それではしばらくの間、交通量の多い、国道19号線に沿って三留野宿へと進んでいきましょう。

淡々として道筋がつづくので、時間つぶしに木曽川の水源開発で名をはせた「福沢桃介(ふくざわももすけ)」について語ってみましょう。

三留野(南木曽)にやってくると「福沢桃介」の名が多くでてきます。

彼は明治元年に埼玉県比企郡吉見町で地方銀行を経営していた裕福な家庭で生まれました。

父の死後、家業を継いだ長兄が事業に失敗し、家は没落してしまいます。

桃介は慶応義塾に在学しているときに、福沢諭吉に目をかけられ、海外留学を条件に福沢家に養子縁組をします。

そして日本に帰って、諭吉の次女である「房」と結婚し、北海道炭鉱鉄道に就職するのですが、結核を患い6年で退社します。

そんな時、国内は日露戦争後の急速な経済拡大により、電力需要が急増する時代に入ってきます。桃介も株取引でかなり儲け、その金を元手にビール、ガス、鉄道などの事業に手を出していきます。

そして最終的に水力発電の有望性に目をつけて、電気事業へと邁進することになります。

当時、中部地方で電力供給を担っていたのは名古屋電灯会社です。もう一つ、水力発電に力を注いでいたのが名古屋電力で、双方はライバル会社だったのですが、名古屋電力は名古屋電灯会社に吸収されてしまいますが、そんな合併工作を行ったのが桃介です。

水力発電に力を注いでいた名古屋電力は駒ヶ根(寝覚~大桑)地域、読書地点など木曽川流域で水力開発の準備をいましたが、名古屋電力を吸収した名古屋電灯会社は水利権を引き継ぎ、木曽川流域での水力発電所の建設計画を推し進めます。

そんな計画の中心的役割を果たすことになった桃介は「一河川一会社主義」を唱え、一水系の開発、帰属を一社に委ねることは、総合的な水力開発に資するという持論を展開します。

この持論のもとに木曽川流域での水力発電事業は加速することとなります。

桃介が考えた発電所は「堰堤」を持つ、大型ダム式のものです。しかしここで大きな問題が持ち上がります。

それが「川狩り、流木問題」です。

この問題は当時の木曽川流域にとって、経済的に大きなウエイトを占めていた「木曽御料林」の木材搬出方法に係る問題だったのです。

御料林から伐採された木材は木曽川の支流に落とされ、その後、木曽川の流れに乗って下流の八百津まで運ばれ、そこで筏に組なおされ名古屋市そして伊勢方面へと運ばれていきました。これを「川狩り」といいます。

このとこから、この川狩りに差し障る大規模ダム建設は当初は許可されませんでした。

そこで桃介は当時、御料林を管理していた「帝室林野局」との間で、木材搬出用の森林鉄道を敷設することを条件に、この川狩り問題の解決が図られることになります。

尚、森林鉄道の敷設は大正10年(1921)から始まります。

この問題の解決により、大ダム構想が現実のものとなり、桃介の代表的事業である「大井ダム建設」の足場固めが図られます。

この大井ダムはあの恵那峡の遊覧船が発着する場所に近いところにあります。

この大井ダムは大正13年に完成したもので、河川の水を貯えて発電を調整することができるダム式のもので、日本で最初のものです。

その後も木曽川流域では発電、送電用の水力発電所の建設が続き、私たちが辿る木曽路の旅ではいたるところに発電所が現れます。

桃介は電力王と言われ、貴族院議員、帝国劇場の代表取締役などを歴任して、昭和13年、70歳でなくなりました。

前述のように福沢諭吉の娘婿でありながら、諭吉からの援助をまったく受けず、独歩の起業家精神を貫き通した人物です。

また、彼の名をさらに有名にしたのは、桃介と女優貞奴(さだやっこ)との恋物語ではないでしょうか。

貞奴は華やかな花柳界に属し、伊藤博文をはじめ維新の立役者たちを贔屓にした芸者です。

貞奴は明治23年に当時の演劇の旗手でもあった「川上音次郎」と結婚します。川上音次郎は「オッペケペー!」で知られる「オッペケペー節」で名を馳せた人物です。

音二郎と結婚した貞奴は当時ではまだ女性が芝居の道へはいることがはばかれる時代だったのですが、明治28年に日本で初めて女優になった女性なのです。

NHK大河ドラマ「春の波濤」では桃介と貞奴が大井ダムの工事用のゴンドラに乗っているシーンが描かれています。

音二郎の死後、貞奴は桃介と同棲生活に入り、女優引退後は岐阜県各務原市に貞照寺を建立し、木曽川畔に別荘を造り、昭和21年に没するまで、静かに余生を過ごしたといいます。

さあ!淡々とした道筋の国道19号線に沿っての旅も終わりに近づきます。

19号線に沿って中央本線も走っています。

そんな中央本線ですが、その区間は東京の新宿から名古屋までを結んでいます。しかしこの区間を直通で走る電車は1本もありません。

現在の中央本線は私鉄の甲武鉄道が前身で、明治37年に国有化され、電化も国鉄の中では一番早かったのです。

名古屋からの鉄道敷設は明治33年の名古屋と多治見間の完成が最初で、明治35年には多治見から中津(現在の中津川)が開通します。

その後、明治41年に中津から坂下、翌年42年に坂下から須原が開通します。

そして明治44年に全線が開通します。

この中央本線の全線開通は前述の桃介にとって発電所建設になくてはならない存在だったのです。

建設資材の運搬が中央本線の開通で容易となり、桃介は大正8年に賤母発電所、大正11年に三留野に読書発電所建設資材運搬路として木曽川に橋を架けました。

それが現在、「桃介橋」と呼ばれているもので、全長347m、幅2.60mの木造の吊橋です。

この橋は日本有数の長大吊橋です。

尚、桃介橋は本日の昼食場所である南木曽の橋本屋さんの裏手に流れる木曽川に架かっています。

せっかくなので昼食後に、橋を渡ってはいかがでしょうか?

読書発電所は大正12年に竣工しました。桃介はこの読書発電所建設の指揮をとるため、風光明媚な三留野の地に大正8年に別荘を建て、ここから読書、大井などの発電所の建設現場に足を運んだといいます。桃介が別荘滞在中には政財界の大物や外国人技術者を招いて、華やかな宴が催されたといいます。

大正13年に大井発電所が完成するまで、桃介は別荘にあの貞奴を呼び、避暑のために長期に滞在したといいます、貞奴が駅に降り立つたびに、有名な女優を一目みようと黒山の人だかりだったといいます。

そんな話をしていると、歩き始めて10キロ地点にさしかかります。

さあ!41番目の宿場町である「三留野」に到着です。

三留野宿は中央本線の南木曽駅から徒歩で15分ほどの場所に位置しています。

三留野宿は木曽十一宿の一つです。宿内の距離はわずか2町15間(250m)という短さです。

一応宿場なので、街道時代にはそれなりに栄えていたと言いますが、明治以降、国道が開通したことで人家も国道に沿って建つようになり、これに伴い人の流れも変わってしまい、現在の宿場跡は車も人もほとんど通らない、静かな通りとなっています。

宿内にはわずかばかりの古い家が残ってはいますが、江戸時代のものではないようです。

それもそのはず、江戸時代に四度の大火、更に明治に入っても大火に遭い、その都度、宿内の建物のほとんどを焼失した記録が残っています。

ここ三留野宿も史蹟らしきものはほとんど残っておらず、寂びれきっているという印象です。

唯一、かつてここにあったと言われる本陣と脇本陣の跡に案内板が置かれている程度です。

天保14年(1843)の記録によると、人口594人、家数77軒、本陣1、脇本陣1、旅籠32軒。江戸寄りから新町、上仲町、下仲町、坂の下の4町から構成されていました。

宿内を進むと右手のちょっとした空き地に「明治天皇御行在所記念碑」なる石碑が置かれています。

そしてここが三留野宿の本陣があった場所です。三留野本陣は代々、鮎沢家が務め、明治13年6月27日、明治天皇が行幸された際に宿泊されました。

しかし明治14年の大火で本陣は焼失してしまいました。この明治の大火で焼失した建物は家屋74軒、土蔵8軒にのぼったようです。

そして本陣からほんの少し歩いた左側に脇本陣跡の案内板が置かれています。

道筋は下中町で二つに分岐します。どちらの道を行ってもこの先で合流します。

分岐する左側の道筋は明治以降の道ではないでしょうか?

私たちは歴史の道の標通りに、右手に降りる石段を下りていきましょう。

石段を下りると坂の下町で、ここが三留野宿の西のはずれになり、この先に流れる梨小沢に架かる梨沢橋を渡ります。橋を渡ると三留野宿は終わります。

橋を渡ると読書小学校(現在は南木曽小学校)があります。読書とはこの辺りの地名ですが、明治7年(1874)に与川村(よがわむら)、三留野村(みどのむら)、柿其村(かきぞれむら)が合併し、それぞれの頭文字をとって「よみかき」とし、「読書」を当て字にしたようです。

その後、昭和36年(1961)に読書村、吾妻村、田立村が合併して、現在の南木曽町が発足しました。

このあたりで木曽路はちょっと変則的な道筋となります。本来の道筋は現在個人のお宅の庭先となっているので、歩くのがはばかれます。

このためその道を若干迂回するように坂道が付けられているので、ちょっとした坂道をのぼって旧街道へと進んでいきましょう。

すこし高台を歩くような道筋はすぐに下り坂となって「蛇抜橋(じゃぬけばし)」へと下りていきます。

「蛇抜」とはいったいどういう意味なのでしょうか? 山間の場所なので蛇の通り道か大蛇伝説なのか? なんて想像しますが、実は古くからここ木曽谷に住む人たちから恐れられている山津波といわれる「土石流」のことです。

大雨が降った時に沢伝いの土砂が崩れ、沢を蛇が抜けていくように土石流が襲ってくる様を表しています。

木曽谷一帯ではこの蛇抜が頻繁に起こり、多くの家屋を押し流し、人命が失われた歴史があります。

「白い雨が降る。大雨が降り続いているのに沢の水が止まる。

これは蛇抜が起こる前兆、と木曽谷では伝えられています。

蛇抜橋を渡ると、右手前方に中央本線の南木曽駅が見えてきます。歩き始めて11キロを超えようとしています。

それでは本日の昼食(食事処)である橋本屋へと向かうことにします。橋本屋への道筋は街道から右手へ逸れて、中央本線の線路を跨ぐ陸橋を渡り、南木曽駅方面へ少し歩いていきます。橋本屋さん到着時点で本日の歩行距離は11.7キロです。

橋本屋さんは店の名の通り、前述の「桃介橋」の袂に店を構えていることから店の屋号が「橋本屋」になっているものと推察します。美しい外観の桃介橋は橋本屋さんの裏手から渡ることができます。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます