馬籠宿からほんの僅かな距離でお江戸から44番目の宿場町である「落合宿」に到着しました。

旧街道は7号線によっていったん分断されてしまいますが、道筋は7号線を渡ってそのまま落合宿内へとのびています。

旧街道が7号線と合流する場所には一応、高札場跡の石柱が置かれています。ということはこの辺りが落合宿の東のはずれなのだろう。

7号線から分岐するように街道は落合宿内へとのびていきますが、宿内に入るとすぐに道筋は鋭角に右へ折れ曲がります。

ここが落合宿の江戸方の桝形の跡です。そんな桝形の角に秋葉常夜燈が置かれています。秋葉様を祀っているということは、防火を祈願してのことなのですが、当落合宿もご多分に漏れず、江戸時代の文化元年(1804)と文化12年(1815)に大火に遭っています。

天保14年(1843)の記録によると、落合宿は宿内の距離がわずか三町三十五間(約390m)で、人口370人、家数75軒、本陣1、脇本陣1、旅籠14軒で、美濃の東の玄関口としての役割を担っていました。

宿内は京都側から下町、中町、上町、横町に分かれ、中町には井口家が経営した本陣、その向かい側に塚田家が経営した脇本陣が置かれていました。

さあ!落合宿内へと足を踏み入れましょう。前述の通り、宿内の距離はわずか390mしかありません。それこそあっという間に通り過ぎてしまうほどの小ささです。

宿内に入るとすぐ右手に立派な門構えの屋敷が現れます。ここが落合宿の本陣だった場所です。

門前に「落合宿本陣」と「明治天皇落合御小休所」の石柱が置かれています。

この門は本陣門と呼ばれていますが、文化元年(1804)の大火後、加賀の前田家から贈られたものといいます。

落合宿本陣

落合宿本陣

落合宿本陣井口家は代々本陣を勤めると共に、問屋・庄屋をも兼務し、宿の業務と運営を行う指導的な家柄で苗字帯刀を許される待遇を受けていました。明治13年(1880)に建物は大改修されていますが、正門を始め上段の間、小姓の間等が今もそのまま保存されています。

明治天皇御巡幸、また和宮御降嫁に際し、当本陣で御小休されています。

※本陣の建物は私邸のため、一般公開されていません。門も常に閉ざされているため、外観のみの見学です。

本陣の向かい側になにやら大きな釜が鎮座しています。この釜は「助け合い大釜」と呼ばれています。文久元年(1861)、皇女和宮が江戸に下向する際、4日間で約26,000人が落合宿を利用し、多くの住民が助け合いながら利用者の接待をした故事から、この地に大釜を設置しました。皇女和宮降嫁行列は総勢3万人、50キロに及んだと言われています。

尚、この大釜は容量1000リトッル、口径約1.5mで、元々「寒天」の原料である天草を煮る時に利用したものです。

大釜

大釜

わずか390mの宿内には、街道時代の面影はほとんど残っていません。ここが落合宿であったことを知らなければ、そのまま通り過ぎてしまうほど見るべきものが残っていません。

宿内進み、ほぼはずれにさしかかるころ、右手に1本の松が現れます。

そしてその傍らにお寺の山門が置かれています。お寺は曹洞宗の善昌寺(ぜんしょうじ)といいます。創建は江戸初期の慶長5年(1600)の頃。ちょうど落合宿の桝形に位置して、あの井口本陣の上段の間から当寺まで抜け穴が掘られていました。

また、落合宿は小さな宿場であったため、旅籠が満員になると当寺は宿方としても利用されていました。明治天皇が御巡幸の際に、境内の井戸の水が御前水として献上されました。

門前の松は推定樹齢450年と言われていますが、幹の太さから判断するとちょっと疑問に思われます。

いずれにしても、ちょうど桝形に位置しているため、宿場町の入口の目印になっていました。そして善昌寺の山門に覆いかぶさっていたことから「門冠の松(もんかぶりのまつ)」と呼ばれています。

旧街道の道筋は「門冠の松」が立つ場所から大きく左へ折れ曲がります。ここが宿のはずれの「京方の桝形」です。

あっという間に落合の宿場を通りすぎてしまいました。それでは次の宿場町である中津川宿へ向けて旅をすすめることにしましょう。

落合宿の京方の桝形を過ぎると、街道の道筋は上りの坂道となり19号線へと向かいます。「おがらん橋」で19号線を渡ると

「おがらん様」こと落合五郎兼行(おちあいごろうかねゆき)の館跡と言われる場所にさしかかります。

ここでいう「おがらん」とは伽藍(大きな寺院)という意味のようですが、本来の意味は定かではありません。

また、落合五郎兼行(おちあいごろうかねゆき)の館跡と言われていますが、発掘調査からもその痕跡は見つからず、確証はないようです。また落合宿の落合は彼の姓を地名にしたのかもわかっていません。

いずれにしてもこの地で古くから伝わっている場所なのでしょう?

尚、落合五郎兼行は木曽義仲の家臣です。兼行という名前から義仲の四天王に列せられている「今井兼平」「樋口兼光」とは兄弟でしょう。

おがらん橋を渡った右手のちょっとした高台に「おがらん四社」が祠を構えています。

石段を上がると、一応境内となりますが、その奥に小さな社が構えています。

おがらん四社とは愛宕神社、山之神神社、天神社、落合五郎兼行神社を指すようです。

それではおがらん四社を辞して、街道を進んでいきましょう。旧街道は19号線によってその道筋が大きく変わってしまっているようです。住宅街の中をクネクネを曲がりながら、「たつ家」の前まで進んでいきましょう。ここでトンネルをくぐって19号線の反対側へ移動します。

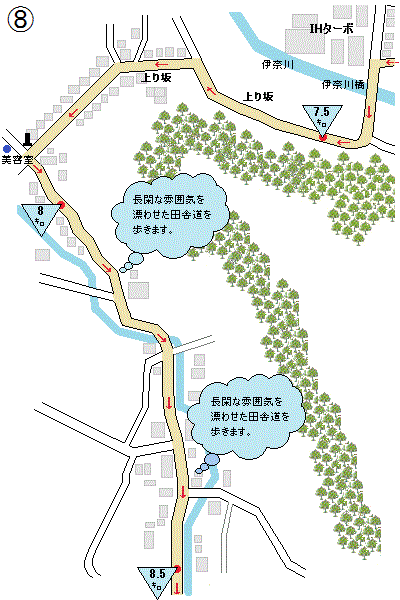

私たちは馬籠宿から坂を下り、下りほぼ山を下りきったと思っていたのですが、ここから中津川宿に至るまで、その道筋にはいくつかのアップダウンが待ち構えています。そんな上りの行程が19号のトンネルをくぐると、すぐに始まります。

もう上り坂はないと思っていた体にはちょっとキツイかもしれない急勾配の坂道です。この坂道を「与坂」と呼んでいます。

息を切らせながら与坂を上りつめると道は平坦となり、ちょっと進むと街道の右手に古めかしい家屋が現れます。その家の前に「与坂立場茶屋跡」の案内板が置かれています。

与坂立場茶屋跡

与坂立場茶屋跡

この茶屋は越前屋という屋号の店が営んでいたようです。そしてここの名物が「三文餅」であったので「与坂の三文餅」として落合名物の一つとなり、越前屋の裏手の井戸からは黄金が湧き出ると言われるほど、繁盛したそうです。

与坂立場跡をすぎると、道筋はやおら急な下り坂へと変じ、街道の両側には鬱蒼とした林がしばらくつづきます。

林の中の急坂をすぎると、周りが開けます。急坂はゆるやかな下り坂に変り、この先で三五沢を渡ります。橋を渡った辺りに落合村と中津川の境界がありました。

三五沢を渡ると街道の左側のちょっとした高台にお江戸から84番目(約330㎞)の子野(この)の一里塚跡の石柱が置かれています。

西側の塚はすでに消失し、東側の塚だけが、それらしき姿で残っています。

子野の一里塚跡

子野の一里塚跡

子野の一里塚を過ぎると、道筋は再び急な上り坂へと変ります。もう上り坂は終わってほしいとおもいつつ急坂を上りきると、街道右手に「覚明神社」が社殿を構えています。

覚明行者は御嶽信仰を広めた人で、鳥居峠にも覚明の碑が建っていました。

覚明は天明5年(1785)に木曽御嶽山を開山するためにこの地を通り、今ある神社の場所にあった茶屋に泊まったと伝えられています。

当社はそんな木曽御嶽講の開祖である覚明を祀っています。

覚明神社を過ぎると、道筋は一転し下り坂へと変り、子野の集落へと入っていきます。途中、街道左のちょっとした広場に公共トイレ「快心庵」があります。街道を意識したトイレの建物で、格子窓が付けられています。「快心」とはトイレだけに気持ちを心地よくするという意味なのでしょう道筋は更に下り、この先で子野川に架かる「このはし」を渡ります。

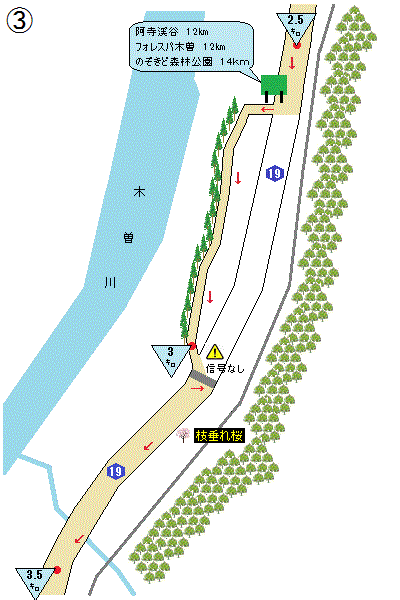

子野の集落を抜けると、街道左側に枝垂れ桜の大木に守られるように石仏群が置かれています。

石仏群

石仏群

枝垂れ桜の大木

枝垂れ桜の大木

案内板には「中山道を通る旅人の心を和ませたといわれるしだれ桜の名木が境内にあり、街道まで枝を延びて趣がある。無縁の石仏を集めたところと伝えられ、元禄七年(1699)の庚申碑や地蔵、観音像等が数多く祀られている。文政五年(1822)の「南無阿弥陀仏」と独特な文字で書かれた高さ約2mの 徳本行者の名号石があり、生き仏といわれた彼が文政年間この地に滞在して「称名念仏」を布教した。」とあります。

ちなみに枝垂れ桜の樹齢は定かではありませんが、まさに街道脇に目立つ存在で立っています。桜の季節であればきっと見事な花を咲かせるのでしょう。この枝垂れ桜の木の前に民家が1軒ありますが、満開の花が咲くころはこのお宅が独り占めの眺めを楽しんでいるのでしょうか?

枝垂れ桜と石仏群を後にして、街道を進んで行くと、その先で地蔵堂川に架かる地蔵堂橋を渡ります。

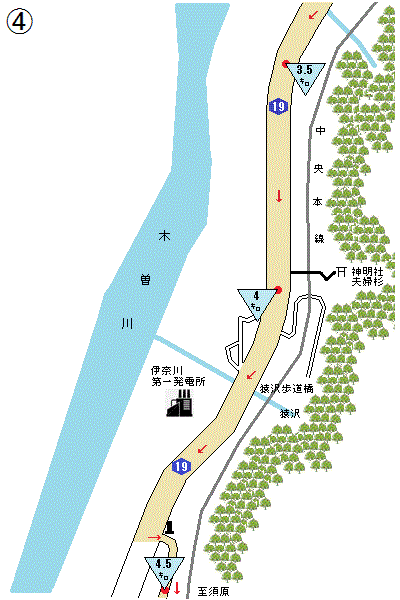

橋を渡り、僅かな距離の上り坂を上がって行くと、19号線に出てきます。旧街道は19号線の向こう側につづいています。

そんな道筋へは19号線の下に掘られたトンネルを抜けて反対側へ移動します。

トンネルを抜けると「中山道上金界隈」に入ります。江戸時代には上金村と呼ばれており、寛政7年(1795)頃には家数18戸、人口85人の小さな集落でした。

19号を渡った上金地区に入ると、道筋の両側は住宅街へと変ります。中津川市内まではそれほどの距離ではありません。ちょっとした郊外のベッドタウンといった雰囲気です。

道筋はほぼ平坦となり、このまま中津川市内へと向かっているのでしょうか?

そんな道筋を進んで行くと、街道右手の広場の一画に「尾州白木改番所跡」の石柱が置かれています。

尾州白木改番所跡

尾州白木改番所跡

白木改番所とはこの地を治めた尾張藩が木曽五木の取り締まりのために置いた役所で、白木とは桧などの皮を削った木地のままの材木のことで、屋根板や天井板、桶板にするため、長さを1m半位に割ったものです。村人達は木曽五木の植林や伐採の仕事や桧細工で生活していたのですが、彼らは小さな木切でも横流しされないように常に監視されていたのです。

「尾州白木改番所跡」をすぎると、もう中津川の宿場は目と鼻の先です。街道の左側に旭ヶ丘公園が広がっています。

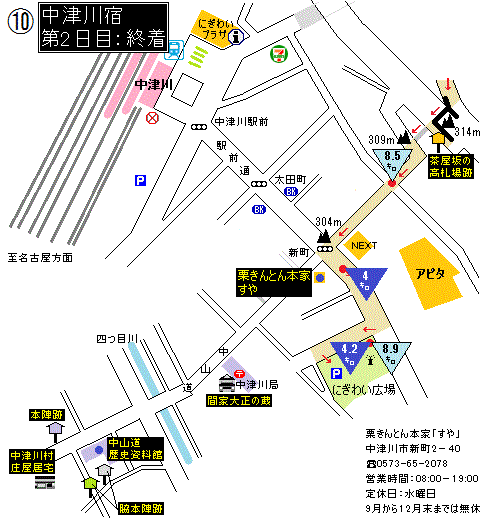

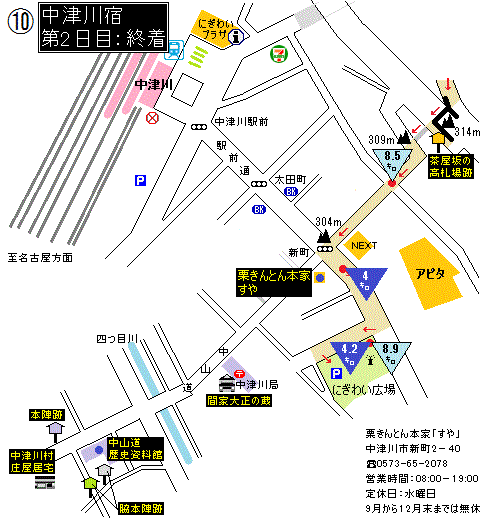

この公園の先で街道は石畳が敷かれた「つづら折り」の急坂となります。この坂は「茶屋坂」と呼ばれ、中津川宿の江戸方はずれに置かれた高札場まで下っていきます。

中津川高札場跡

中津川高札場跡

この茶屋坂は国道によって途中分断されてしまっていますが、街道時代はつづら折りのキツイ坂道ではなかったのではないでしょうか?

つづら折りの坂を下りきり、国道に沿って歩道橋まで進んでいきます。歩道橋を渡り、石段を下りると復元された高札場が私たちを迎えてくれます。

中津川宿へと入って行きます。宿場跡は中津川の中心部に位置しています。とはいっても宿場跡は地方のよくある商店街といった場所にあります。宿場は江戸方から淀川町・新町・本町・横町・下町と続き、新町と本町の境に四ツ目川が流れています。鉤の手に折れ曲がった横町辺りの家並みに宿場時代の面影を残しています。

中津川宿は天保14年(1843)当時の宿内の距離は高札場から中津川橋まで南北10町7間(約1102m)、人口928人、家数228軒、本陣1、脇本陣1、旅籠29軒。本町は宿場の中心で本陣を務めた市岡家や脇本陣の森家、問屋や庄屋の屋敷がありました。この本町を挟んで江戸方筋に商家、京方筋には旅籠屋や馬宿、茶屋等が多く軒を連ねていたといいます。

私たちは今回の旅では中津川の宿内の見学はせずに、そのままバスが待つ「にぎわい広場」へと向かいます。

本日の歩行距離は落合宿の江戸方から「にぎわい広場」までの4.2キロの行程です。

あっという間に終わってしまった落合宿から中津川宿の徒歩区間でした。私たちは中津川宿内の散策を割愛し、この後、JR中央本線に乗って恵那へ向かい、ついでに恵那峡のクルーズを楽しむことにしました。

クルーズ船着き場

クルーズ船着き場

ガイド仲間

ガイド仲間

湖岸の景1

湖岸の景1

湖岸の景2

湖岸の景2

湖岸の景3

湖岸の景3

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

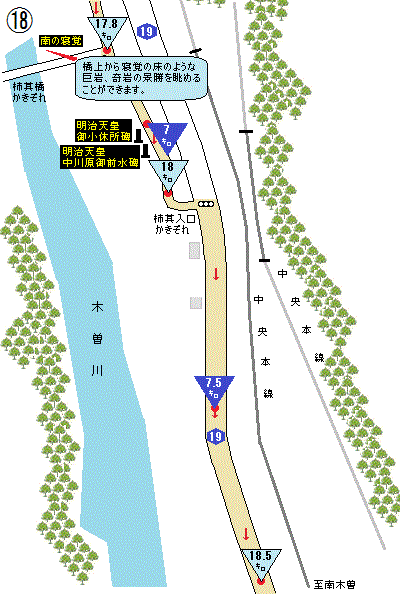

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

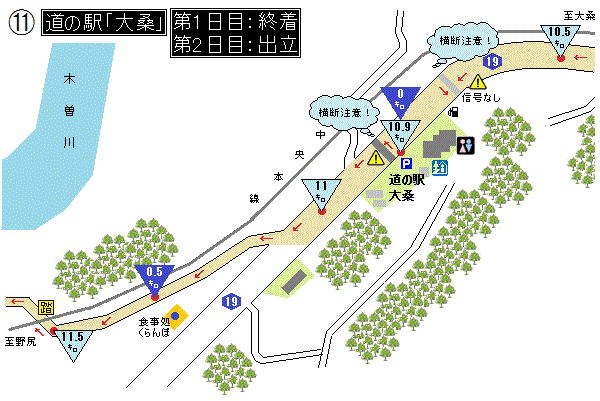

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

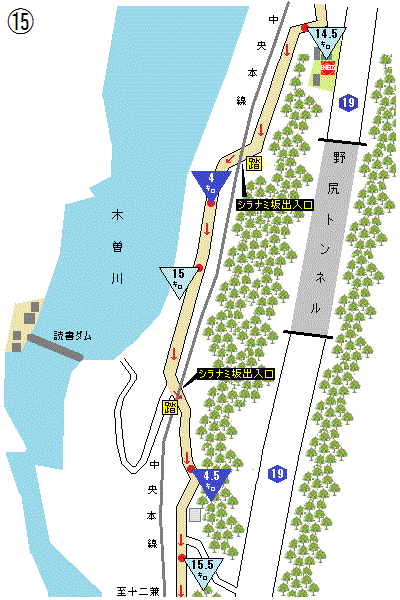

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

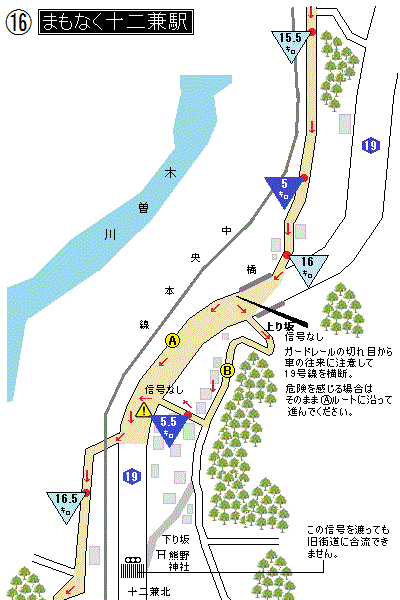

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

旧街道は7号線によっていったん分断されてしまいますが、道筋は7号線を渡ってそのまま落合宿内へとのびています。

旧街道が7号線と合流する場所には一応、高札場跡の石柱が置かれています。ということはこの辺りが落合宿の東のはずれなのだろう。

7号線から分岐するように街道は落合宿内へとのびていきますが、宿内に入るとすぐに道筋は鋭角に右へ折れ曲がります。

ここが落合宿の江戸方の桝形の跡です。そんな桝形の角に秋葉常夜燈が置かれています。秋葉様を祀っているということは、防火を祈願してのことなのですが、当落合宿もご多分に漏れず、江戸時代の文化元年(1804)と文化12年(1815)に大火に遭っています。

天保14年(1843)の記録によると、落合宿は宿内の距離がわずか三町三十五間(約390m)で、人口370人、家数75軒、本陣1、脇本陣1、旅籠14軒で、美濃の東の玄関口としての役割を担っていました。

宿内は京都側から下町、中町、上町、横町に分かれ、中町には井口家が経営した本陣、その向かい側に塚田家が経営した脇本陣が置かれていました。

さあ!落合宿内へと足を踏み入れましょう。前述の通り、宿内の距離はわずか390mしかありません。それこそあっという間に通り過ぎてしまうほどの小ささです。

宿内に入るとすぐ右手に立派な門構えの屋敷が現れます。ここが落合宿の本陣だった場所です。

門前に「落合宿本陣」と「明治天皇落合御小休所」の石柱が置かれています。

この門は本陣門と呼ばれていますが、文化元年(1804)の大火後、加賀の前田家から贈られたものといいます。

落合宿本陣

落合宿本陣落合宿本陣井口家は代々本陣を勤めると共に、問屋・庄屋をも兼務し、宿の業務と運営を行う指導的な家柄で苗字帯刀を許される待遇を受けていました。明治13年(1880)に建物は大改修されていますが、正門を始め上段の間、小姓の間等が今もそのまま保存されています。

明治天皇御巡幸、また和宮御降嫁に際し、当本陣で御小休されています。

※本陣の建物は私邸のため、一般公開されていません。門も常に閉ざされているため、外観のみの見学です。

本陣の向かい側になにやら大きな釜が鎮座しています。この釜は「助け合い大釜」と呼ばれています。文久元年(1861)、皇女和宮が江戸に下向する際、4日間で約26,000人が落合宿を利用し、多くの住民が助け合いながら利用者の接待をした故事から、この地に大釜を設置しました。皇女和宮降嫁行列は総勢3万人、50キロに及んだと言われています。

尚、この大釜は容量1000リトッル、口径約1.5mで、元々「寒天」の原料である天草を煮る時に利用したものです。

大釜

大釜わずか390mの宿内には、街道時代の面影はほとんど残っていません。ここが落合宿であったことを知らなければ、そのまま通り過ぎてしまうほど見るべきものが残っていません。

宿内進み、ほぼはずれにさしかかるころ、右手に1本の松が現れます。

そしてその傍らにお寺の山門が置かれています。お寺は曹洞宗の善昌寺(ぜんしょうじ)といいます。創建は江戸初期の慶長5年(1600)の頃。ちょうど落合宿の桝形に位置して、あの井口本陣の上段の間から当寺まで抜け穴が掘られていました。

また、落合宿は小さな宿場であったため、旅籠が満員になると当寺は宿方としても利用されていました。明治天皇が御巡幸の際に、境内の井戸の水が御前水として献上されました。

門前の松は推定樹齢450年と言われていますが、幹の太さから判断するとちょっと疑問に思われます。

いずれにしても、ちょうど桝形に位置しているため、宿場町の入口の目印になっていました。そして善昌寺の山門に覆いかぶさっていたことから「門冠の松(もんかぶりのまつ)」と呼ばれています。

旧街道の道筋は「門冠の松」が立つ場所から大きく左へ折れ曲がります。ここが宿のはずれの「京方の桝形」です。

あっという間に落合の宿場を通りすぎてしまいました。それでは次の宿場町である中津川宿へ向けて旅をすすめることにしましょう。

落合宿の京方の桝形を過ぎると、街道の道筋は上りの坂道となり19号線へと向かいます。「おがらん橋」で19号線を渡ると

「おがらん様」こと落合五郎兼行(おちあいごろうかねゆき)の館跡と言われる場所にさしかかります。

ここでいう「おがらん」とは伽藍(大きな寺院)という意味のようですが、本来の意味は定かではありません。

また、落合五郎兼行(おちあいごろうかねゆき)の館跡と言われていますが、発掘調査からもその痕跡は見つからず、確証はないようです。また落合宿の落合は彼の姓を地名にしたのかもわかっていません。

いずれにしてもこの地で古くから伝わっている場所なのでしょう?

尚、落合五郎兼行は木曽義仲の家臣です。兼行という名前から義仲の四天王に列せられている「今井兼平」「樋口兼光」とは兄弟でしょう。

おがらん橋を渡った右手のちょっとした高台に「おがらん四社」が祠を構えています。

石段を上がると、一応境内となりますが、その奥に小さな社が構えています。

おがらん四社とは愛宕神社、山之神神社、天神社、落合五郎兼行神社を指すようです。

それではおがらん四社を辞して、街道を進んでいきましょう。旧街道は19号線によってその道筋が大きく変わってしまっているようです。住宅街の中をクネクネを曲がりながら、「たつ家」の前まで進んでいきましょう。ここでトンネルをくぐって19号線の反対側へ移動します。

私たちは馬籠宿から坂を下り、下りほぼ山を下りきったと思っていたのですが、ここから中津川宿に至るまで、その道筋にはいくつかのアップダウンが待ち構えています。そんな上りの行程が19号のトンネルをくぐると、すぐに始まります。

もう上り坂はないと思っていた体にはちょっとキツイかもしれない急勾配の坂道です。この坂道を「与坂」と呼んでいます。

息を切らせながら与坂を上りつめると道は平坦となり、ちょっと進むと街道の右手に古めかしい家屋が現れます。その家の前に「与坂立場茶屋跡」の案内板が置かれています。

与坂立場茶屋跡

与坂立場茶屋跡この茶屋は越前屋という屋号の店が営んでいたようです。そしてここの名物が「三文餅」であったので「与坂の三文餅」として落合名物の一つとなり、越前屋の裏手の井戸からは黄金が湧き出ると言われるほど、繁盛したそうです。

与坂立場跡をすぎると、道筋はやおら急な下り坂へと変じ、街道の両側には鬱蒼とした林がしばらくつづきます。

林の中の急坂をすぎると、周りが開けます。急坂はゆるやかな下り坂に変り、この先で三五沢を渡ります。橋を渡った辺りに落合村と中津川の境界がありました。

三五沢を渡ると街道の左側のちょっとした高台にお江戸から84番目(約330㎞)の子野(この)の一里塚跡の石柱が置かれています。

西側の塚はすでに消失し、東側の塚だけが、それらしき姿で残っています。

子野の一里塚跡

子野の一里塚跡子野の一里塚を過ぎると、道筋は再び急な上り坂へと変ります。もう上り坂は終わってほしいとおもいつつ急坂を上りきると、街道右手に「覚明神社」が社殿を構えています。

覚明行者は御嶽信仰を広めた人で、鳥居峠にも覚明の碑が建っていました。

覚明は天明5年(1785)に木曽御嶽山を開山するためにこの地を通り、今ある神社の場所にあった茶屋に泊まったと伝えられています。

当社はそんな木曽御嶽講の開祖である覚明を祀っています。

覚明神社を過ぎると、道筋は一転し下り坂へと変り、子野の集落へと入っていきます。途中、街道左のちょっとした広場に公共トイレ「快心庵」があります。街道を意識したトイレの建物で、格子窓が付けられています。「快心」とはトイレだけに気持ちを心地よくするという意味なのでしょう道筋は更に下り、この先で子野川に架かる「このはし」を渡ります。

子野の集落を抜けると、街道左側に枝垂れ桜の大木に守られるように石仏群が置かれています。

石仏群

石仏群 枝垂れ桜の大木

枝垂れ桜の大木案内板には「中山道を通る旅人の心を和ませたといわれるしだれ桜の名木が境内にあり、街道まで枝を延びて趣がある。無縁の石仏を集めたところと伝えられ、元禄七年(1699)の庚申碑や地蔵、観音像等が数多く祀られている。文政五年(1822)の「南無阿弥陀仏」と独特な文字で書かれた高さ約2mの 徳本行者の名号石があり、生き仏といわれた彼が文政年間この地に滞在して「称名念仏」を布教した。」とあります。

ちなみに枝垂れ桜の樹齢は定かではありませんが、まさに街道脇に目立つ存在で立っています。桜の季節であればきっと見事な花を咲かせるのでしょう。この枝垂れ桜の木の前に民家が1軒ありますが、満開の花が咲くころはこのお宅が独り占めの眺めを楽しんでいるのでしょうか?

枝垂れ桜と石仏群を後にして、街道を進んで行くと、その先で地蔵堂川に架かる地蔵堂橋を渡ります。

橋を渡り、僅かな距離の上り坂を上がって行くと、19号線に出てきます。旧街道は19号線の向こう側につづいています。

そんな道筋へは19号線の下に掘られたトンネルを抜けて反対側へ移動します。

トンネルを抜けると「中山道上金界隈」に入ります。江戸時代には上金村と呼ばれており、寛政7年(1795)頃には家数18戸、人口85人の小さな集落でした。

19号を渡った上金地区に入ると、道筋の両側は住宅街へと変ります。中津川市内まではそれほどの距離ではありません。ちょっとした郊外のベッドタウンといった雰囲気です。

道筋はほぼ平坦となり、このまま中津川市内へと向かっているのでしょうか?

そんな道筋を進んで行くと、街道右手の広場の一画に「尾州白木改番所跡」の石柱が置かれています。

尾州白木改番所跡

尾州白木改番所跡白木改番所とはこの地を治めた尾張藩が木曽五木の取り締まりのために置いた役所で、白木とは桧などの皮を削った木地のままの材木のことで、屋根板や天井板、桶板にするため、長さを1m半位に割ったものです。村人達は木曽五木の植林や伐採の仕事や桧細工で生活していたのですが、彼らは小さな木切でも横流しされないように常に監視されていたのです。

「尾州白木改番所跡」をすぎると、もう中津川の宿場は目と鼻の先です。街道の左側に旭ヶ丘公園が広がっています。

この公園の先で街道は石畳が敷かれた「つづら折り」の急坂となります。この坂は「茶屋坂」と呼ばれ、中津川宿の江戸方はずれに置かれた高札場まで下っていきます。

中津川高札場跡

中津川高札場跡この茶屋坂は国道によって途中分断されてしまっていますが、街道時代はつづら折りのキツイ坂道ではなかったのではないでしょうか?

つづら折りの坂を下りきり、国道に沿って歩道橋まで進んでいきます。歩道橋を渡り、石段を下りると復元された高札場が私たちを迎えてくれます。

中津川宿へと入って行きます。宿場跡は中津川の中心部に位置しています。とはいっても宿場跡は地方のよくある商店街といった場所にあります。宿場は江戸方から淀川町・新町・本町・横町・下町と続き、新町と本町の境に四ツ目川が流れています。鉤の手に折れ曲がった横町辺りの家並みに宿場時代の面影を残しています。

中津川宿は天保14年(1843)当時の宿内の距離は高札場から中津川橋まで南北10町7間(約1102m)、人口928人、家数228軒、本陣1、脇本陣1、旅籠29軒。本町は宿場の中心で本陣を務めた市岡家や脇本陣の森家、問屋や庄屋の屋敷がありました。この本町を挟んで江戸方筋に商家、京方筋には旅籠屋や馬宿、茶屋等が多く軒を連ねていたといいます。

私たちは今回の旅では中津川の宿内の見学はせずに、そのままバスが待つ「にぎわい広場」へと向かいます。

本日の歩行距離は落合宿の江戸方から「にぎわい広場」までの4.2キロの行程です。

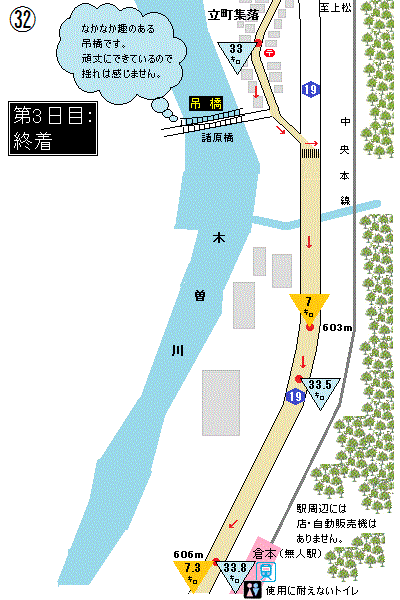

あっという間に終わってしまった落合宿から中津川宿の徒歩区間でした。私たちは中津川宿内の散策を割愛し、この後、JR中央本線に乗って恵那へ向かい、ついでに恵那峡のクルーズを楽しむことにしました。

クルーズ船着き場

クルーズ船着き場 ガイド仲間

ガイド仲間 湖岸の景1

湖岸の景1 湖岸の景2

湖岸の景2 湖岸の景3

湖岸の景3木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

馬籠宿高札場

馬籠宿高札場

馬籠宿家並

馬籠宿家並 馬籠宿家並

馬籠宿家並

脇本陣記念館

脇本陣記念館 脇本陣記念館

脇本陣記念館 藤村記念館

藤村記念館 本陣跡(藤村記念館)

本陣跡(藤村記念館) 本陣跡(藤村記念館)

本陣跡(藤村記念館) 郵便局

郵便局 大黒屋

大黒屋 馬籠宿家並み

馬籠宿家並み 馬籠宿家並み

馬籠宿家並み 馬籠宿家並み

馬籠宿家並み 但馬屋

但馬屋 但馬屋

但馬屋 清水屋

清水屋 清水屋

清水屋 水車

水車

馬籠館

馬籠館 諏訪神社の鳥居

諏訪神社の鳥居 諏訪神社

諏訪神社 島崎正樹翁碑

島崎正樹翁碑

一里塚

一里塚 これより北 木曽路

これより北 木曽路 「信濃 美濃」の国境

「信濃 美濃」の国境 芭蕉句碑

芭蕉句碑

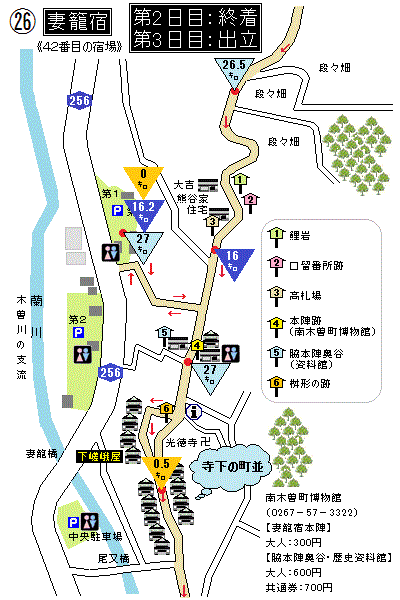

妻籠宿

妻籠宿

妻籠宿

妻籠宿 脇本陣奥谷

脇本陣奥谷 脇本陣奥谷

脇本陣奥谷 妻籠宿の本陣

妻籠宿の本陣

大妻籠

大妻籠 大妻籠家並み

大妻籠家並み 大妻籠家並み

大妻籠家並み 大妻籠家並み

大妻籠家並み 大妻籠家並み

大妻籠家並み

倉科祖霊社

倉科祖霊社 男滝

男滝 女滝

女滝

無料休憩所

無料休憩所

馬籠宿

馬籠宿 南木曽駅前

南木曽駅前

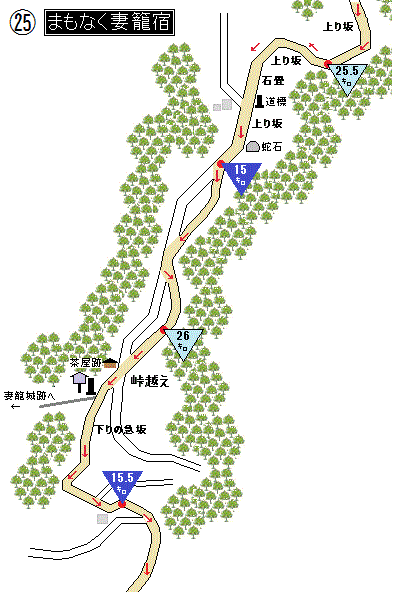

妻籠への道

妻籠への道

ふりそで松

ふりそで松 かぶと観音

かぶと観音 神戸沢

神戸沢 石畳道

石畳道 上久保一里塚

上久保一里塚

へび石

へび石 妻籠城址碑

妻籠城址碑 鯉岩なるもの?

鯉岩なるもの? 高札場

高札場

牛小屋

牛小屋

野尻宿家並

野尻宿家並 野尻宿家並

野尻宿家並 庭田屋

庭田屋 はずれ

はずれ

須原発電所遠望

須原発電所遠望 岩出観音遠望

岩出観音遠望

伊奈川橋からの眺め

伊奈川橋からの眺め

天長院遠望

天長院遠望 マリア像?

マリア像?

大桑駅舎

大桑駅舎 倉本駅舎

倉本駅舎

倉本駅遠望

倉本駅遠望 倉本の集落

倉本の集落

池の尻集落

池の尻集落 民家の石積

民家の石積 木曽川

木曽川

池の尻集落遠望

池の尻集落遠望 桃山発電所

桃山発電所 標高588m

標高588m 19号線

19号線

神明社

神明社

道標

道標 水舟の里

水舟の里 一里塚跡碑

一里塚跡碑 大和屋

大和屋 須原駅前

須原駅前 須原の家並

須原の家並 水舟

水舟

正岡子規歌碑

正岡子規歌碑 幸田露伴文学碑

幸田露伴文学碑 清水医院跡

清水医院跡 須原宿家並

須原宿家並 水舟

水舟 旅籠・柏屋

旅籠・柏屋 定勝寺山門

定勝寺山門

寝覚の床

寝覚の床

寝覚の石畳

寝覚の石畳 滑川橋からの眺め

滑川橋からの眺め

小野の滝

小野の滝 荻原一里塚跡

荻原一里塚跡

立町の歩道橋

立町の歩道橋

立町の家並

立町の家並

上松駅前

上松駅前

藤村文学碑

藤村文学碑 尾張藩材木役所御陣屋跡

尾張藩材木役所御陣屋跡 五社神社幟

五社神社幟 諏訪神社

諏訪神社 五社神社

五社神社

たせや

たせや 越前屋

越前屋