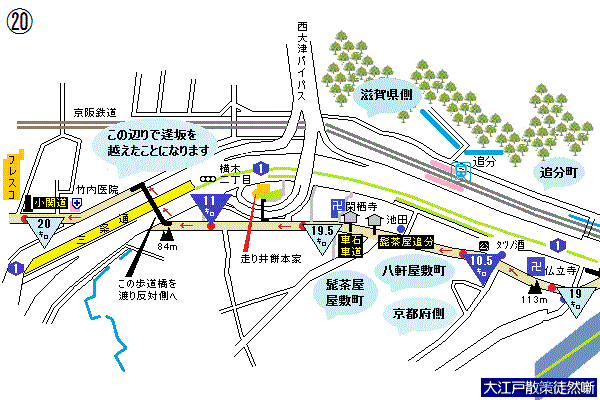

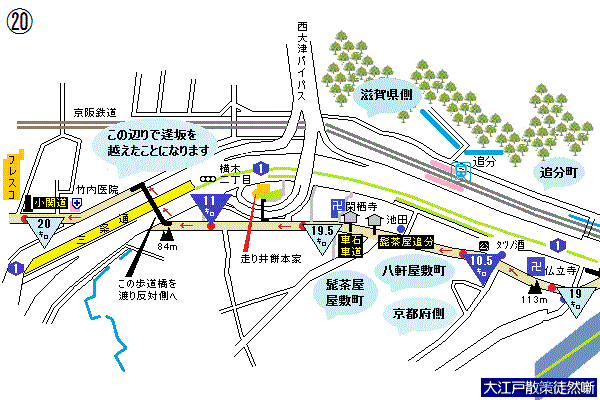

国道1号線と分岐して細い道筋へと入っていきます。この道筋の北側が滋賀県大津市追分町、南側が京都市山科区髭茶屋屋敷町となり、私たちは滋賀県と京都府の県境を歩くことになります。

少し行くと三差路があり、「伏見道(髭茶屋)」の追分にさしかかります。伏見道は伏見や宇治への道で、難波(大阪)に出る近道でした。

世間一般に言われる東海道53次の場合、髭茶屋追分から京都三条大橋へ向かう東海道を指しますが、東海道57次と言う場合は髭茶屋追分から伏見宿・淀宿・枚方宿・守口宿を経て大阪高麗橋へ至る街道が東海道となります。大津宿から伏見宿までは伏見街道(大津街道)、伏見宿から大阪までを大阪街道(京街道)とも呼びます。大名が京都に入るのを幕府が好まなかったので、参勤交代の時、大名は京都を避け伏見道を使ったのです。

「東海道名所図会」に「追分ー村の名とす。京師・大坂への別れ道なり。札の辻に追分の標石あり」と書かれていますが、「みきハ京みち、ひだりふしミみち」と刻まれている道標は今も残っています。隣の「蓮如上人」の石碑には「明和三丙」と刻まれていましたが、途中で折れたものか?、かなり小さめです。

その先の右側の「閑栖寺」の門前に「東海道 京三條 」と刻まれた道標と車石が置かれています。

街道時代には東からやってくる旅人は逢坂の関を越えれば山城国へと入ります。その東海道の山城国入口に走井(はしりい)という清らかな水がこんこんと湧く井戸があり、平安時代から歌に詠まれるほどの名高い水だったのです。江戸時代になると東海道を往来する旅人が増え、走井の水で喉を潤す者も多かったのでしょう。街道沿いには走井茶屋と呼ばれる茶店が軒を連ね、名物の走り井餅を売っていました。

そして閑栖寺の門前に置かれている「車石」ですが、街道時代の頃、逢坂山は大量の荷物の輸送があったので牛馬車が使用されました。しかしあまりの急坂でその運搬には難儀していました。文化2年(1806)3月、京都の心理学者、脇坂義堂が車石を並べ、荷車が通行することを発案しました。そして近江商人の中井源左衛門が一万両の財を投じて大津から京三條まで、花崗岩に轍を刻んだ敷石(車石)を並べ、荷車が通行できるようにしました。

このあたりは車道と人道に分かれていて、京に向かって右側に車石を敷き左側に人や馬が通る道があった。と寺が作成した説明板にあり、当時の様子が描かれています。

一万両というお金は半端なものではないのですが、文化文政時代ごろから商人の経済力が強くなり、幕府に頼らず商人の手で行う動きがでてきたのです。この車石もその一つです。

近くのお寺の庭にも車石が置かれていますが、これらの車石は道路工事で取り外されたのを残してきたもので歴史的には価値があるものです。この車石はこの先の道筋の数か所に無造作に置かれています。

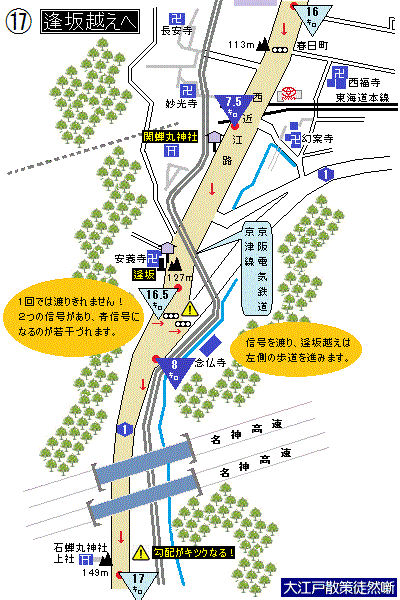

この先の横木一丁目で旧道はいったん国道1号線によって分断されます。東海道は国道1号を渡った向こう側に続いているので大きな横断歩道橋を渡り、その道筋へと進んでいきます。橋上からはすぐ下を走る国道1号線の広い道幅と遠くに見える山並みの景色が楽しめます。そして御横断歩道強を渡ったところで逢坂を越えたことになります。

歩道橋からの眺め

歩道橋からの眺め

陸橋を渡って、少し行ったフレスコというマーケットの手前の角に「三井寺観音道」と刻まれた大きな道標が置かれています。三井寺は長等神社の隣にあり、天皇家の崇敬を受け、大きな敷地を有する門跡寺院です。三井寺観音道は長等神社の脇から小関越をする道で、ここが京側の追分(分岐点)です。北国街道を利用する旅人にはこの道が近道だったのです。

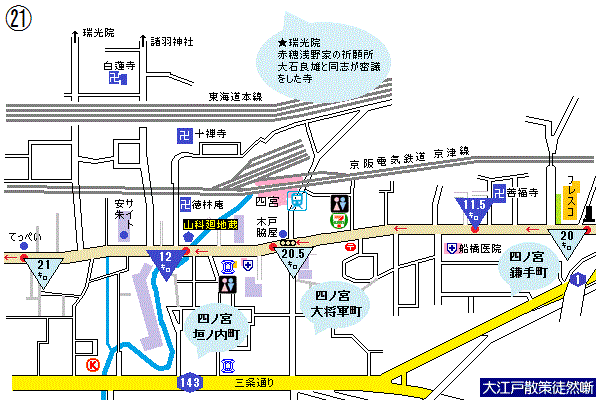

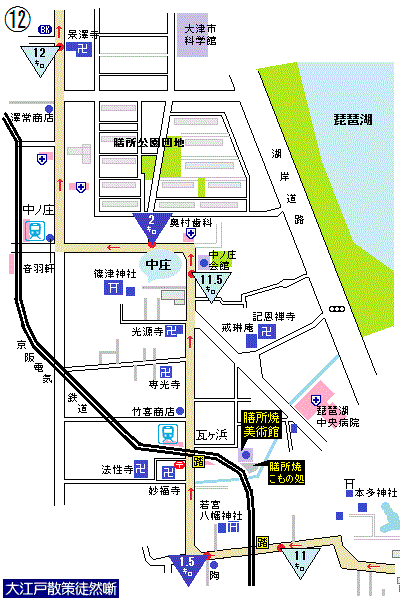

このあたりは横木一丁目でまだ大津市の領域で、四ノ宮町に入ると京都市山科区に地名は変ります。ところどころに古い家がありますが、地下鉄東西線の開通によって山科周辺の景観は大きく変わってきました。山科に入ってくると道筋には住宅街がつづきます。道筋が狭くなってくると、京阪電気鉄道の四宮駅入口の信号交差点にさしかかります。車の往来がやたら多く、歩くのに難儀します。一応、駅前らしく賑やかになってきます。

四宮駅入口の信号交差点を渡り、その先の左側にあるローソンを過ぎると、街道の右側に二つの石柱を置いた「徳林庵」があります。

徳林庵

徳林庵

「南無地蔵尊」と刻まれた石柱は京都六地蔵の一つで、山科地蔵(四宮地蔵とも山科廻り地蔵ともいう)のことで、地蔵尊はその奥の六角堂に安置されています。

六地蔵とは後白河天皇は都の守護、往来の安全や庶民の利益結縁を願い、小野篁(おののたかむら)により仁寿2年(852)に作られた六体の地蔵尊像を平清盛、西光法師に命じ、保元2年(1157)に京都の入口に当たる街道筋に安置させたものです。

京都ではこの街道筋に置かれた六地蔵を巡る「六地蔵めぐり」という行事があるようです。毎年8月22日、23日の両日に行われているもので、6か所のお寺で授与される「六種のお幡(おはた)」を自宅の入口に吊るすと、厄病退散、福徳到来のご利益があると言われています。

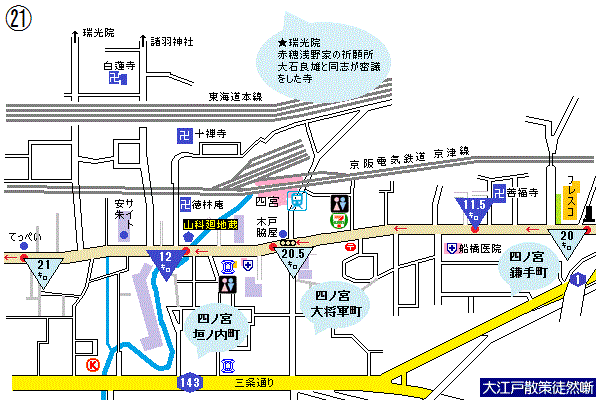

徳林庵から少し歩いていくと街道右側に「瑞光院」の標が置かれています。街道からはかなりそれた場所に堂宇を構えているので行くことはできません。慶長18年(1613)、因幡国若桜藩主、山崎家盛により浅野長政の旧蹟に創建された寺で、山崎家が無嗣により断絶すると赤穂浅野家の祈願寺となります。

元禄14年(1701)3月、浅野長短は吉良上野介に刃傷し、浅野家は断絶。同年8月、大石良雄は当寺に浅野長短の衣冠を埋め、亡君の石塔を建立し、墓参の都度、同志との密議が当寺で行われました。更に元禄15年12月の赤穂義士による吉良邸討ち入りが行われ、本懐を遂げた後、義士四十六士の髻を寺の住職が預かり、主君の墓の傍らに埋めました。これが遺髪塚です。ようするに赤穂義士のゆかりの寺なのです。

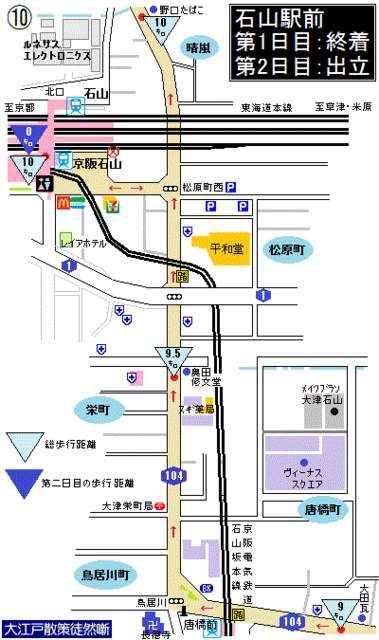

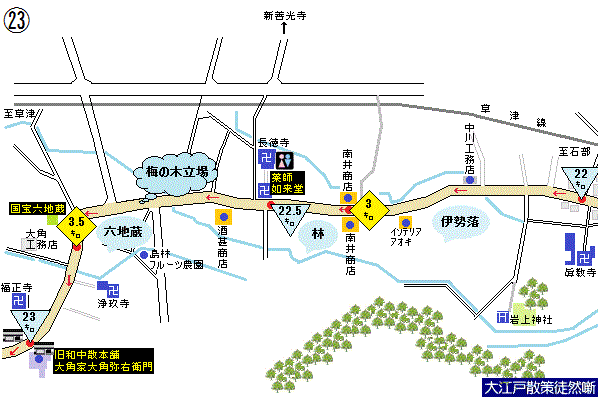

道筋はまもなく京阪山科駅、JR山科駅前にさしかかります。駅前は綺麗に整備され、洗練された雰囲気を漂わせています。駅へと通じる山科駅前交差点にさしかかると、進行方向左角に大丸の大きなビルが構えています。

右側の「エスタシオデ山科 三品」というマンション前に「東海道」の道標と車石が置かれています。山科駅前交差点を右へ行けば京阪電気鉄道の京阪山科駅、そして隣接してJR山科駅があります。

そして山科駅前交差点を越えたRACTOビルの植え込みに「明治天皇御遺蹟碑」が置かれています。

らに進むと少し行くと「五条別れ道」道標(Ⓒ地点)が置かれています。標の北面には「右ハ三條通」、東面には「左ハ五条橋 ひがしにし六条大仏 今ぐ満きよ水道」、南面には「宝永四丁亥年十一月」、西面には「願主・・・ 」と刻まれています。ここ五条別れ道道標から京都三条大橋までは約6㎞程の距離です。

JR石山駅からここまで約13キロを歩いてきました。お腹もすいてきたころなので、昼食をとることにしましょう。本日の食事処は街道からほんの少し逸れた場所にある「和食さと」です。五条別れ道から細い道筋に入り、京都薬科大学のキャンパスの縁を通って三条通へ出て「和食さと」へ向かいます。

食事を終えてから、再び五条別れ道の道標に戻り、旧街道へ入っていきます。

五条別れ道の道標で再び旧街道に合流します。このあたりにくると山科駅前の賑やかさはなくなり、閑散としてきます。

道筋を進んで行くとこの先で信号交差点にでてきます。ここで三条通と合流します。三条通とあることから、この道筋を辿っていけば私たちが目指す京都三条大橋へ到着します。ただし、私たちはこの先でこの三条通とお別れして、東海道中で最後の峠越えをするため、旧街道筋へと入っていきます。

三条通はこの先でJRのガードをくぐります。このまま東海道筋へと進んで行くためには、ガードをくぐったらすぐの信号で三条通を渡って左側へと移動してください。移動すると左へとのびる道の入口に「冠木門」が置かれていますが、この道筋は旧東海道ではないので、進入しないでそのまま直進してください。

私たちはJRのガードをくぐったら、そのまま三条通の右側を進んでいきましょう。というのも、この辺りの地名には「御陵……町」と表示されているのに気がつくはずです。この「御陵……町」というのは、この地域に「天智天皇陵」があることに由来しています。ちなみに「御陵」の読みは「ごりょう」ではなくて「みささぎ」と読みます。

せっかくなので、至近にある天智天皇陵へご案内いたしましょう。三条通に面して右手に長く伸びる幅広い参道への入口がすぐに現れます。ここが天智天皇陵の入口です。

天智天皇は中大兄皇子と呼ばれていたころ、蘇我氏を滅ぼし大化の改新(645)という政治改革を行ったことで知られています。

そして西暦667年に中大兄皇子は都を大和の地から近江大津へと移し、この大津宮で正式に即位し39代天皇となりました。

尚、天智天皇崩御に起きた壬申の乱で大海人皇子が大友皇子に勝利して即位し天武天皇となりました。

天智天皇陵参道

天智天皇陵参道

天智天皇陵参道

天智天皇陵参道

綺麗に整備された参道を辿ること約400m進むと、御陵手前まで行くことができます。凛とした空気が流れ、鬱蒼とした木々に覆われた参道を進むと、気持ちが引き締まる思いがします。

参道が途切れると、前方に玉垣で囲まれ、その玉垣の中に鳥居が立つ御陵が現れます。街中の喧噪や騒音から隔絶され、深閑とした空気に包まれています。大津近江京で西暦672年に崩御された天智天皇はここ山科陵に1300年以上にわたって眠っています。

天智天皇陵

天智天皇陵

天智天皇陵

天智天皇陵

御陵の参拝を終え、三条通を渡り、旧東海道筋へと進んでいきましょう。そして三条通から左へと分岐する細い道筋へと入って行きます。ほんとうにこの道筋でいいのかと疑ってしまうような道筋ですが、気にせず道なりにまっすぐ進んで行きましょう。左側に畑が一部残るところを過ぎると御陵岡町の住宅地に入ってきます。その先は日の岡地区で、大乗寺への案内がある先の交差点を越えると、旧街道の道筋は上り坂に変わっていきます。

ここが東海道中で最後の峠越えで、峠の名前は「日ノ岡峠」といいます。

この期に及んで、また登り坂が始まります。それもちょっとキツメの坂です。東海道は最後の最後まで難所がつづきます。簡単には三条大橋に辿りつけないんですね。さあ!最後の胸突き八丁の坂を登っていきましょう。

この坂道は日ノ岡峠に通じる道筋で、現在は一応自動車も通れますが、昔は石ころや窪みのある悪路で牛車や荷車の難所だったといいます。

木食上人(もくじき)はこの峠道の改修に心血を注いて、元文3年(1738)から3年がかりで安心して通れる道を完成させました。坂を登った左側に「亀水不動尊」があります。木食上人は峠の途中のこの場所に道路管理と休息を兼ねた木食寺梅香庵を結び、井戸水を亀の口から落として石水鉢に受け、牛馬の喉の渇きを癒すと共に旅人に湯茶を接待したといいます。

その先の北花山山田町の敷地の一角に二条講中が建てた「妙見道道標」、その隣に「右かざんいなり(花山稲荷)道」の道標が並んで置かれ、左の小さなお堂の脇には石仏群が祀られています。車一台がやっと通れるくらいの一方通行の狭い道を進んでいきます。しかし往来する車が多いので注意しながら歩いていきましょう。そして大乗寺までがキツイ登り坂です。ここを過ぎると道筋は平坦になります。

私たちが辿るこの日ノ岡峠は京都の東に連なる「東山」を登る坂道なのです。ご存じのように京都は周囲を山で囲まれた盆地の中の街です。ということはこの山を越えてこなければ京都市内へに入れないということなのです。

旧街道は大乗寺からおよそ600m強ほど進むと下り坂となり、右手からくる県道(三条通り)に合流します。合流地点の先にはちょっとした広場があり、大八車に米俵が乗せられたモニュメントとかつてこの場所に敷き詰められていた車石が展示されています。

大八車に米俵

大八車に米俵

車石

車石

この合流地点から再び三条通に沿って進んでいきます。この先の九条山交差点を過ぎると前方に東山ドライブウェイの橋が見えてきます。そして標識には九条口とあります。三条通りを跨ぐ東山ドライブウェイをくぐると、道筋は一気に下り坂へと変わります。そしてこのまま京都市内へと入っていきます。

東山ドライブウェイは三条通りの左手の坂を上ると将軍塚に至ります。将軍塚は桓武天皇が平安京の造営時、王城鎮護のため、征夷大将軍、坂上田村麻呂の土像を作り、 都(西方)に向けて埋めたと伝えられるところです。橋をくぐりぬけると日ノ岡坂の頂上で、坂を下ると左側に京都蹴上浄水場があります。

ここから地名は京都市山科区から東山区に変り、道の右側に「式内日向大神宮」の石柱が置かれています。日向大神宮は、顕宗天皇の時代に筑紫日向の高千穂の峯の神蹟を移したのが始まりとされ、天智天皇がこの山を日御山と名づけ、清和天皇が天照大神を勧請したといわれる神社で、延喜式にも記名があります。

そして右手には煉瓦造りの「蹴上発電所」の建物が見えてきます。蹴上発電所は日本で最初の商用発電所で、琵琶湖疏水の水を利用して水力発電を行いました。明治23年(1890)1月に工事を着工し明治24年(1891)の8月に運転開始しました。明治45年(1912)2月に第2期に工事が完成すると、最初の建物は壊されたといいます。従って、現在残る煉瓦造りの建物は第二期のものです。

坂を下ると地下鉄の蹴上駅があります。直進する道筋は仁王門通で、蹴上交差点から250mほど仁王門通を進むと、南禅寺前の信号交差点に達します。私たちは蹴上交差点で左へとカーブする東海道筋へと進んでいきます。そして街道左側にウエスティン都ホテルが現れます。

坂を下りきったあたりが粟田口で、「正一位合槌稲荷明神参道」の道標が建っていますが、このあたりに稲荷大明神の神助を得て、名刀、小狐丸を打ったと伝えられる「刀匠三條小鍛冶宗近」の家があったといいます。そして道の反対には粟田神社が社殿を構えています。

三条神宮道交叉点にさしかかると右手奥に平安神宮のひときわ目立つ大きな鳥居が見えます。そしてこの交差点を左折して進むと知恩院へ至ります。私たちはこのまま直進していきます。

その先の白川橋交差点の少し手前の左側の「パーク・ウォーク京都東山」という賃貸マンションの角に「坂本龍馬・お龍結婚式場跡」の石柱が置かれています。

龍馬・お龍結婚式場跡碑

龍馬・お龍結婚式場跡碑

この石柱が置かれているあたりには、以前は青蓮院の塔頭である金蔵寺が堂宇を構えていたといいます。そしてお龍の父である楢崎将作は金蔵寺に仕える医師だったことで、お龍の家族は身を寄せていたようです。そんな縁で龍馬とお龍はこの金蔵寺で祝言をあげたそうです。ちなみに祝言は元治元年(1864)のことです。

白川橋の脇には、東面に「是よりひだり ちおんゐん ぎおん きよ水みち」、 南面に「延宝六戊午三月吉日 京都為無案内旅人立之 施主 為二世安楽」と刻まれた道標が建っています。

その先の東山三条交差点で東大路通を渡ると左側に「銘酢千鳥」という看板を掲げた村山造酢が店を構えています。村山造酢は創業から280年という老舗で、質のいい江州米と酒を使って食酢をつくり続けているといいます。江戸時代に建てられた醸造蔵を近代建築で囲い、京都市都市景観賞にも選ばれています。

さあ!ここからゴールの三条大橋まではわずか500mです。鴨川に至る道筋はそれなりに賑やかさがあるのですが、本当の京都市内の華やかさはまだ感じられません。

街道右側に「茶懐石 辻留 出張専門 」という看板を掲げているのは明治35年創業の辻留で、裏千家お出入りの仕出し屋です。京都の料亭は板前を持たず、一流職人を抱える仕出し屋から料理を届けさせる習わしをもっています。

街道左側に京阪三条駅の広場が見えてきます。京阪鉄道は出町柳まで線路を延伸した時、駅を地下化し、上は喫茶店とモダンな庭園にしています。さあ!前方に擬宝珠を冠した三条大橋がチラッと見えてきます。

街道右側に「浄土宗だん王」という石碑が建つ寺の正式名は朝陽山栴檀王院無上法林寺(ちょうようざん せんだんのういん むじょうほうりんじ) です。

そして京阪三条駅の広場に置かれた「ひれ伏す武士像」は皇居(御所)を遙拝している高山彦九郎像です。高山彦九郎は延享4年(1747)、上野国新田郡細谷村(群馬県太田市細谷町)の生まれで、天皇を崇拝した勤王思想家です。高山彦九郎は松平定信をはじめとして幕府から常に監視下に置かれ、寛政5年(1793)、筑後国久留米の友人宅で46歳で自刃しました。林子平、蒲生君平と共に寛政の三奇人と云われた人物で、その後の幕末の勤王の志士達に大きな影響を与えたことで知られています。

さあ!鴨川手前の川端通りの信号を渡ると、夢にまで見た三条大橋です。日本橋からここまで126里余(約495キロ)を歩いてきましたが、東海道中の旅もこの橋を渡りきって、壮大な東海道中双六の旅もようやく「上り」となります。3年間の旅の想い出を頭に浮かべながら、三条大橋を渡って行きましょう。

広重三条大橋の景

広重三条大橋の景

現在の三条大橋は昭和25年に建設されたものですが、擬宝珠の中には豊臣秀吉が作らせたものもあり、また橋の西側から二つ目の擬宝珠には、池田屋騒動時につけられたとされる刀傷が残っています。なお池田屋は高瀬川に架かる三条子小橋の西側にあったのです。

擬宝珠の刀傷

擬宝珠の刀傷

橋を渡りきるとすぐ左側の狭いスペースに弥次喜多像が私たちの到着を出迎えてくれます。ほんとうに狭いスペースなので、人数の多いグループの場合、記念撮影をする際には往来の邪魔にならないよう十分に気を付けてください。

弥次喜多像の前で!

弥次喜多像の前で!

江戸時代の一般の旅人たちはお江戸日本橋からここ京都三条までおよそ12泊13日くらいで到着したといいます。これは道中、なんの問題もなく旅をした場合の日数です。おそらく当時であれば、季節にもよりますが、川止め、船便の欠航、悪天候などでその所要日数はかなり伸びたのではないかと想像します。

それでも当時の旅の手段は「足」しかなかったわけで、長旅の末にここ京都三条大橋に到着したときの達成感はひとしおであったと想像します。交通機関が発達した現在、新幹線であれば僅か3時間弱で東京から京都に来てしまいます。私たちはそんな平成の時代に約3年間を費やして五十三次の旅を楽しみました。そのコストと時間を考えると、とても贅沢な旅だったのではないでしょうか。東海道を完歩した感動の中で見る鴨川の流れはゆったりとし、悠久の時の流れを感じさせてくれる最高の場所です。

鴨川の流れ

鴨川の流れ

さあ!三条大橋で精いっぱいの感動を味わってください。

2017年12月10日三条大橋にて

2017年12月10日三条大橋にて

【編集後記】

私事ではありますが、齢60を過ぎて携わった「東海道五十三次街道めぐり」の旅は私の旅行人生の中で最も感動に満ちた経験を与えてくれました。仕事とはいえ、お江戸日本橋から京都三条大橋までの長い道のりの中で、見知らぬ土地での人々との出会い、その土地々の風土や歴史、さらには街道沿いに現れる数多くの史跡や歴史的建造物に触れられたことは、ガイドブックの文字からは到底得られない貴重な体験を得ることができました。

2012年4月から始まった第1回東海道五十三次街道めぐりは2015年3月に京都三条大橋に到着しました。そして第2回の東海道五十三次街道めぐりは2013年4月に始まり、2016年3月に再び、京都三条大橋に到着しました。さらに2015年4月に始まった第3回の東海道五十三次は2017年12月10日に京都三条大橋に到着しました。この間、コースの事前下見を含めて、なんと2000キロ以上を歩いたことになります。

長きにわたる旅でご一緒させていただいた多くの方々との楽しかった思い出と多くの感動は決して忘れることはありません。ありがとうございました。

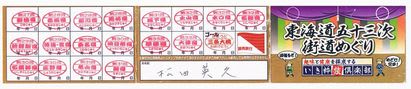

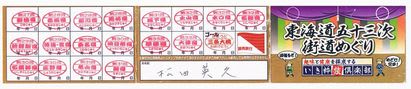

◆東海道五十三次街道めぐり 完全踏破記念スタンプカード

日本橋から吉田宿まで

御油宿から京都三条まで

第3ステージの目次へ

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第1日目 草津宿から瀬田の唐橋を経てJR石山駅まで

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第2日目 JR石山駅から逢坂を下り髭茶屋まで(その1)

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

少し行くと三差路があり、「伏見道(髭茶屋)」の追分にさしかかります。伏見道は伏見や宇治への道で、難波(大阪)に出る近道でした。

世間一般に言われる東海道53次の場合、髭茶屋追分から京都三条大橋へ向かう東海道を指しますが、東海道57次と言う場合は髭茶屋追分から伏見宿・淀宿・枚方宿・守口宿を経て大阪高麗橋へ至る街道が東海道となります。大津宿から伏見宿までは伏見街道(大津街道)、伏見宿から大阪までを大阪街道(京街道)とも呼びます。大名が京都に入るのを幕府が好まなかったので、参勤交代の時、大名は京都を避け伏見道を使ったのです。

「東海道名所図会」に「追分ー村の名とす。京師・大坂への別れ道なり。札の辻に追分の標石あり」と書かれていますが、「みきハ京みち、ひだりふしミみち」と刻まれている道標は今も残っています。隣の「蓮如上人」の石碑には「明和三丙」と刻まれていましたが、途中で折れたものか?、かなり小さめです。

その先の右側の「閑栖寺」の門前に「東海道 京三條 」と刻まれた道標と車石が置かれています。

街道時代には東からやってくる旅人は逢坂の関を越えれば山城国へと入ります。その東海道の山城国入口に走井(はしりい)という清らかな水がこんこんと湧く井戸があり、平安時代から歌に詠まれるほどの名高い水だったのです。江戸時代になると東海道を往来する旅人が増え、走井の水で喉を潤す者も多かったのでしょう。街道沿いには走井茶屋と呼ばれる茶店が軒を連ね、名物の走り井餅を売っていました。

そして閑栖寺の門前に置かれている「車石」ですが、街道時代の頃、逢坂山は大量の荷物の輸送があったので牛馬車が使用されました。しかしあまりの急坂でその運搬には難儀していました。文化2年(1806)3月、京都の心理学者、脇坂義堂が車石を並べ、荷車が通行することを発案しました。そして近江商人の中井源左衛門が一万両の財を投じて大津から京三條まで、花崗岩に轍を刻んだ敷石(車石)を並べ、荷車が通行できるようにしました。

このあたりは車道と人道に分かれていて、京に向かって右側に車石を敷き左側に人や馬が通る道があった。と寺が作成した説明板にあり、当時の様子が描かれています。

一万両というお金は半端なものではないのですが、文化文政時代ごろから商人の経済力が強くなり、幕府に頼らず商人の手で行う動きがでてきたのです。この車石もその一つです。

近くのお寺の庭にも車石が置かれていますが、これらの車石は道路工事で取り外されたのを残してきたもので歴史的には価値があるものです。この車石はこの先の道筋の数か所に無造作に置かれています。

この先の横木一丁目で旧道はいったん国道1号線によって分断されます。東海道は国道1号を渡った向こう側に続いているので大きな横断歩道橋を渡り、その道筋へと進んでいきます。橋上からはすぐ下を走る国道1号線の広い道幅と遠くに見える山並みの景色が楽しめます。そして御横断歩道強を渡ったところで逢坂を越えたことになります。

歩道橋からの眺め

歩道橋からの眺め陸橋を渡って、少し行ったフレスコというマーケットの手前の角に「三井寺観音道」と刻まれた大きな道標が置かれています。三井寺は長等神社の隣にあり、天皇家の崇敬を受け、大きな敷地を有する門跡寺院です。三井寺観音道は長等神社の脇から小関越をする道で、ここが京側の追分(分岐点)です。北国街道を利用する旅人にはこの道が近道だったのです。

このあたりは横木一丁目でまだ大津市の領域で、四ノ宮町に入ると京都市山科区に地名は変ります。ところどころに古い家がありますが、地下鉄東西線の開通によって山科周辺の景観は大きく変わってきました。山科に入ってくると道筋には住宅街がつづきます。道筋が狭くなってくると、京阪電気鉄道の四宮駅入口の信号交差点にさしかかります。車の往来がやたら多く、歩くのに難儀します。一応、駅前らしく賑やかになってきます。

四宮駅入口の信号交差点を渡り、その先の左側にあるローソンを過ぎると、街道の右側に二つの石柱を置いた「徳林庵」があります。

徳林庵

徳林庵「南無地蔵尊」と刻まれた石柱は京都六地蔵の一つで、山科地蔵(四宮地蔵とも山科廻り地蔵ともいう)のことで、地蔵尊はその奥の六角堂に安置されています。

六地蔵とは後白河天皇は都の守護、往来の安全や庶民の利益結縁を願い、小野篁(おののたかむら)により仁寿2年(852)に作られた六体の地蔵尊像を平清盛、西光法師に命じ、保元2年(1157)に京都の入口に当たる街道筋に安置させたものです。

京都ではこの街道筋に置かれた六地蔵を巡る「六地蔵めぐり」という行事があるようです。毎年8月22日、23日の両日に行われているもので、6か所のお寺で授与される「六種のお幡(おはた)」を自宅の入口に吊るすと、厄病退散、福徳到来のご利益があると言われています。

徳林庵から少し歩いていくと街道右側に「瑞光院」の標が置かれています。街道からはかなりそれた場所に堂宇を構えているので行くことはできません。慶長18年(1613)、因幡国若桜藩主、山崎家盛により浅野長政の旧蹟に創建された寺で、山崎家が無嗣により断絶すると赤穂浅野家の祈願寺となります。

元禄14年(1701)3月、浅野長短は吉良上野介に刃傷し、浅野家は断絶。同年8月、大石良雄は当寺に浅野長短の衣冠を埋め、亡君の石塔を建立し、墓参の都度、同志との密議が当寺で行われました。更に元禄15年12月の赤穂義士による吉良邸討ち入りが行われ、本懐を遂げた後、義士四十六士の髻を寺の住職が預かり、主君の墓の傍らに埋めました。これが遺髪塚です。ようするに赤穂義士のゆかりの寺なのです。

道筋はまもなく京阪山科駅、JR山科駅前にさしかかります。駅前は綺麗に整備され、洗練された雰囲気を漂わせています。駅へと通じる山科駅前交差点にさしかかると、進行方向左角に大丸の大きなビルが構えています。

右側の「エスタシオデ山科 三品」というマンション前に「東海道」の道標と車石が置かれています。山科駅前交差点を右へ行けば京阪電気鉄道の京阪山科駅、そして隣接してJR山科駅があります。

そして山科駅前交差点を越えたRACTOビルの植え込みに「明治天皇御遺蹟碑」が置かれています。

らに進むと少し行くと「五条別れ道」道標(Ⓒ地点)が置かれています。標の北面には「右ハ三條通」、東面には「左ハ五条橋 ひがしにし六条大仏 今ぐ満きよ水道」、南面には「宝永四丁亥年十一月」、西面には「願主・・・ 」と刻まれています。ここ五条別れ道道標から京都三条大橋までは約6㎞程の距離です。

JR石山駅からここまで約13キロを歩いてきました。お腹もすいてきたころなので、昼食をとることにしましょう。本日の食事処は街道からほんの少し逸れた場所にある「和食さと」です。五条別れ道から細い道筋に入り、京都薬科大学のキャンパスの縁を通って三条通へ出て「和食さと」へ向かいます。

食事を終えてから、再び五条別れ道の道標に戻り、旧街道へ入っていきます。

五条別れ道の道標で再び旧街道に合流します。このあたりにくると山科駅前の賑やかさはなくなり、閑散としてきます。

道筋を進んで行くとこの先で信号交差点にでてきます。ここで三条通と合流します。三条通とあることから、この道筋を辿っていけば私たちが目指す京都三条大橋へ到着します。ただし、私たちはこの先でこの三条通とお別れして、東海道中で最後の峠越えをするため、旧街道筋へと入っていきます。

三条通はこの先でJRのガードをくぐります。このまま東海道筋へと進んで行くためには、ガードをくぐったらすぐの信号で三条通を渡って左側へと移動してください。移動すると左へとのびる道の入口に「冠木門」が置かれていますが、この道筋は旧東海道ではないので、進入しないでそのまま直進してください。

私たちはJRのガードをくぐったら、そのまま三条通の右側を進んでいきましょう。というのも、この辺りの地名には「御陵……町」と表示されているのに気がつくはずです。この「御陵……町」というのは、この地域に「天智天皇陵」があることに由来しています。ちなみに「御陵」の読みは「ごりょう」ではなくて「みささぎ」と読みます。

せっかくなので、至近にある天智天皇陵へご案内いたしましょう。三条通に面して右手に長く伸びる幅広い参道への入口がすぐに現れます。ここが天智天皇陵の入口です。

天智天皇は中大兄皇子と呼ばれていたころ、蘇我氏を滅ぼし大化の改新(645)という政治改革を行ったことで知られています。

そして西暦667年に中大兄皇子は都を大和の地から近江大津へと移し、この大津宮で正式に即位し39代天皇となりました。

尚、天智天皇崩御に起きた壬申の乱で大海人皇子が大友皇子に勝利して即位し天武天皇となりました。

天智天皇陵参道

天智天皇陵参道 天智天皇陵参道

天智天皇陵参道綺麗に整備された参道を辿ること約400m進むと、御陵手前まで行くことができます。凛とした空気が流れ、鬱蒼とした木々に覆われた参道を進むと、気持ちが引き締まる思いがします。

参道が途切れると、前方に玉垣で囲まれ、その玉垣の中に鳥居が立つ御陵が現れます。街中の喧噪や騒音から隔絶され、深閑とした空気に包まれています。大津近江京で西暦672年に崩御された天智天皇はここ山科陵に1300年以上にわたって眠っています。

天智天皇陵

天智天皇陵 天智天皇陵

天智天皇陵御陵の参拝を終え、三条通を渡り、旧東海道筋へと進んでいきましょう。そして三条通から左へと分岐する細い道筋へと入って行きます。ほんとうにこの道筋でいいのかと疑ってしまうような道筋ですが、気にせず道なりにまっすぐ進んで行きましょう。左側に畑が一部残るところを過ぎると御陵岡町の住宅地に入ってきます。その先は日の岡地区で、大乗寺への案内がある先の交差点を越えると、旧街道の道筋は上り坂に変わっていきます。

ここが東海道中で最後の峠越えで、峠の名前は「日ノ岡峠」といいます。

この期に及んで、また登り坂が始まります。それもちょっとキツメの坂です。東海道は最後の最後まで難所がつづきます。簡単には三条大橋に辿りつけないんですね。さあ!最後の胸突き八丁の坂を登っていきましょう。

この坂道は日ノ岡峠に通じる道筋で、現在は一応自動車も通れますが、昔は石ころや窪みのある悪路で牛車や荷車の難所だったといいます。

木食上人(もくじき)はこの峠道の改修に心血を注いて、元文3年(1738)から3年がかりで安心して通れる道を完成させました。坂を登った左側に「亀水不動尊」があります。木食上人は峠の途中のこの場所に道路管理と休息を兼ねた木食寺梅香庵を結び、井戸水を亀の口から落として石水鉢に受け、牛馬の喉の渇きを癒すと共に旅人に湯茶を接待したといいます。

その先の北花山山田町の敷地の一角に二条講中が建てた「妙見道道標」、その隣に「右かざんいなり(花山稲荷)道」の道標が並んで置かれ、左の小さなお堂の脇には石仏群が祀られています。車一台がやっと通れるくらいの一方通行の狭い道を進んでいきます。しかし往来する車が多いので注意しながら歩いていきましょう。そして大乗寺までがキツイ登り坂です。ここを過ぎると道筋は平坦になります。

私たちが辿るこの日ノ岡峠は京都の東に連なる「東山」を登る坂道なのです。ご存じのように京都は周囲を山で囲まれた盆地の中の街です。ということはこの山を越えてこなければ京都市内へに入れないということなのです。

旧街道は大乗寺からおよそ600m強ほど進むと下り坂となり、右手からくる県道(三条通り)に合流します。合流地点の先にはちょっとした広場があり、大八車に米俵が乗せられたモニュメントとかつてこの場所に敷き詰められていた車石が展示されています。

大八車に米俵

大八車に米俵 車石

車石この合流地点から再び三条通に沿って進んでいきます。この先の九条山交差点を過ぎると前方に東山ドライブウェイの橋が見えてきます。そして標識には九条口とあります。三条通りを跨ぐ東山ドライブウェイをくぐると、道筋は一気に下り坂へと変わります。そしてこのまま京都市内へと入っていきます。

東山ドライブウェイは三条通りの左手の坂を上ると将軍塚に至ります。将軍塚は桓武天皇が平安京の造営時、王城鎮護のため、征夷大将軍、坂上田村麻呂の土像を作り、 都(西方)に向けて埋めたと伝えられるところです。橋をくぐりぬけると日ノ岡坂の頂上で、坂を下ると左側に京都蹴上浄水場があります。

ここから地名は京都市山科区から東山区に変り、道の右側に「式内日向大神宮」の石柱が置かれています。日向大神宮は、顕宗天皇の時代に筑紫日向の高千穂の峯の神蹟を移したのが始まりとされ、天智天皇がこの山を日御山と名づけ、清和天皇が天照大神を勧請したといわれる神社で、延喜式にも記名があります。

そして右手には煉瓦造りの「蹴上発電所」の建物が見えてきます。蹴上発電所は日本で最初の商用発電所で、琵琶湖疏水の水を利用して水力発電を行いました。明治23年(1890)1月に工事を着工し明治24年(1891)の8月に運転開始しました。明治45年(1912)2月に第2期に工事が完成すると、最初の建物は壊されたといいます。従って、現在残る煉瓦造りの建物は第二期のものです。

坂を下ると地下鉄の蹴上駅があります。直進する道筋は仁王門通で、蹴上交差点から250mほど仁王門通を進むと、南禅寺前の信号交差点に達します。私たちは蹴上交差点で左へとカーブする東海道筋へと進んでいきます。そして街道左側にウエスティン都ホテルが現れます。

坂を下りきったあたりが粟田口で、「正一位合槌稲荷明神参道」の道標が建っていますが、このあたりに稲荷大明神の神助を得て、名刀、小狐丸を打ったと伝えられる「刀匠三條小鍛冶宗近」の家があったといいます。そして道の反対には粟田神社が社殿を構えています。

三条神宮道交叉点にさしかかると右手奥に平安神宮のひときわ目立つ大きな鳥居が見えます。そしてこの交差点を左折して進むと知恩院へ至ります。私たちはこのまま直進していきます。

その先の白川橋交差点の少し手前の左側の「パーク・ウォーク京都東山」という賃貸マンションの角に「坂本龍馬・お龍結婚式場跡」の石柱が置かれています。

龍馬・お龍結婚式場跡碑

龍馬・お龍結婚式場跡碑この石柱が置かれているあたりには、以前は青蓮院の塔頭である金蔵寺が堂宇を構えていたといいます。そしてお龍の父である楢崎将作は金蔵寺に仕える医師だったことで、お龍の家族は身を寄せていたようです。そんな縁で龍馬とお龍はこの金蔵寺で祝言をあげたそうです。ちなみに祝言は元治元年(1864)のことです。

白川橋の脇には、東面に「是よりひだり ちおんゐん ぎおん きよ水みち」、 南面に「延宝六戊午三月吉日 京都為無案内旅人立之 施主 為二世安楽」と刻まれた道標が建っています。

その先の東山三条交差点で東大路通を渡ると左側に「銘酢千鳥」という看板を掲げた村山造酢が店を構えています。村山造酢は創業から280年という老舗で、質のいい江州米と酒を使って食酢をつくり続けているといいます。江戸時代に建てられた醸造蔵を近代建築で囲い、京都市都市景観賞にも選ばれています。

さあ!ここからゴールの三条大橋まではわずか500mです。鴨川に至る道筋はそれなりに賑やかさがあるのですが、本当の京都市内の華やかさはまだ感じられません。

街道右側に「茶懐石 辻留 出張専門 」という看板を掲げているのは明治35年創業の辻留で、裏千家お出入りの仕出し屋です。京都の料亭は板前を持たず、一流職人を抱える仕出し屋から料理を届けさせる習わしをもっています。

街道左側に京阪三条駅の広場が見えてきます。京阪鉄道は出町柳まで線路を延伸した時、駅を地下化し、上は喫茶店とモダンな庭園にしています。さあ!前方に擬宝珠を冠した三条大橋がチラッと見えてきます。

街道右側に「浄土宗だん王」という石碑が建つ寺の正式名は朝陽山栴檀王院無上法林寺(ちょうようざん せんだんのういん むじょうほうりんじ) です。

そして京阪三条駅の広場に置かれた「ひれ伏す武士像」は皇居(御所)を遙拝している高山彦九郎像です。高山彦九郎は延享4年(1747)、上野国新田郡細谷村(群馬県太田市細谷町)の生まれで、天皇を崇拝した勤王思想家です。高山彦九郎は松平定信をはじめとして幕府から常に監視下に置かれ、寛政5年(1793)、筑後国久留米の友人宅で46歳で自刃しました。林子平、蒲生君平と共に寛政の三奇人と云われた人物で、その後の幕末の勤王の志士達に大きな影響を与えたことで知られています。

さあ!鴨川手前の川端通りの信号を渡ると、夢にまで見た三条大橋です。日本橋からここまで126里余(約495キロ)を歩いてきましたが、東海道中の旅もこの橋を渡りきって、壮大な東海道中双六の旅もようやく「上り」となります。3年間の旅の想い出を頭に浮かべながら、三条大橋を渡って行きましょう。

広重三条大橋の景

広重三条大橋の景現在の三条大橋は昭和25年に建設されたものですが、擬宝珠の中には豊臣秀吉が作らせたものもあり、また橋の西側から二つ目の擬宝珠には、池田屋騒動時につけられたとされる刀傷が残っています。なお池田屋は高瀬川に架かる三条子小橋の西側にあったのです。

擬宝珠の刀傷

擬宝珠の刀傷橋を渡りきるとすぐ左側の狭いスペースに弥次喜多像が私たちの到着を出迎えてくれます。ほんとうに狭いスペースなので、人数の多いグループの場合、記念撮影をする際には往来の邪魔にならないよう十分に気を付けてください。

弥次喜多像の前で!

弥次喜多像の前で!江戸時代の一般の旅人たちはお江戸日本橋からここ京都三条までおよそ12泊13日くらいで到着したといいます。これは道中、なんの問題もなく旅をした場合の日数です。おそらく当時であれば、季節にもよりますが、川止め、船便の欠航、悪天候などでその所要日数はかなり伸びたのではないかと想像します。

それでも当時の旅の手段は「足」しかなかったわけで、長旅の末にここ京都三条大橋に到着したときの達成感はひとしおであったと想像します。交通機関が発達した現在、新幹線であれば僅か3時間弱で東京から京都に来てしまいます。私たちはそんな平成の時代に約3年間を費やして五十三次の旅を楽しみました。そのコストと時間を考えると、とても贅沢な旅だったのではないでしょうか。東海道を完歩した感動の中で見る鴨川の流れはゆったりとし、悠久の時の流れを感じさせてくれる最高の場所です。

鴨川の流れ

鴨川の流れさあ!三条大橋で精いっぱいの感動を味わってください。

2017年12月10日三条大橋にて

2017年12月10日三条大橋にて【編集後記】

私事ではありますが、齢60を過ぎて携わった「東海道五十三次街道めぐり」の旅は私の旅行人生の中で最も感動に満ちた経験を与えてくれました。仕事とはいえ、お江戸日本橋から京都三条大橋までの長い道のりの中で、見知らぬ土地での人々との出会い、その土地々の風土や歴史、さらには街道沿いに現れる数多くの史跡や歴史的建造物に触れられたことは、ガイドブックの文字からは到底得られない貴重な体験を得ることができました。

2012年4月から始まった第1回東海道五十三次街道めぐりは2015年3月に京都三条大橋に到着しました。そして第2回の東海道五十三次街道めぐりは2013年4月に始まり、2016年3月に再び、京都三条大橋に到着しました。さらに2015年4月に始まった第3回の東海道五十三次は2017年12月10日に京都三条大橋に到着しました。この間、コースの事前下見を含めて、なんと2000キロ以上を歩いたことになります。

長きにわたる旅でご一緒させていただいた多くの方々との楽しかった思い出と多くの感動は決して忘れることはありません。ありがとうございました。

◆東海道五十三次街道めぐり 完全踏破記念スタンプカード

日本橋から吉田宿まで

御油宿から京都三条まで

第3ステージの目次へ

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第1日目 草津宿から瀬田の唐橋を経てJR石山駅まで

私本東海道五十三次道中記 第33回・最終回 第2日目 JR石山駅から逢坂を下り髭茶屋まで(その1)

木曽宮ノ越の義仲と巴像

木曽宮ノ越の義仲と巴像 ばったん床几のついた家

ばったん床几のついた家

若宮八幡神社鳥居

若宮八幡神社鳥居 犬走り門

犬走り門 神楽殿

神楽殿 篠津神社の北大手門

篠津神社の北大手門 篠津神社の社殿

篠津神社の社殿

大養寺の長屋門

大養寺の長屋門 膳所神社の表門

膳所神社の表門 膳所神社社殿

膳所神社社殿 膳所城址公園入口

膳所城址公園入口 膳所城址公園

膳所城址公園 響忍寺

響忍寺

石坐神社鳥居

石坐神社鳥居 石坐神社社殿

石坐神社社殿 義仲寺

義仲寺 木曽宮ノ越・徳音寺の義仲公墓

木曽宮ノ越・徳音寺の義仲公墓 木曽福島・興禅寺の義仲公墓

木曽福島・興禅寺の義仲公墓

広重大津の景

広重大津の景

比付近露国皇太子遭難之地

比付近露国皇太子遭難之地 曳山(山車)

曳山(山車)

草津アーケード街

草津アーケード街 常夜燈

常夜燈 マンホールの蓋

マンホールの蓋 マンホールの蓋

マンホールの蓋 広重草津の景

広重草津の景 草津本陣パンフ

草津本陣パンフ 本陣の門

本陣の門 本陣の門

本陣の門 本陣の門

本陣の門 本陣脇の塀

本陣脇の塀 雛飾り

雛飾り 雛飾り

雛飾り 湯殿

湯殿 土間

土間 草津宿の家並み

草津宿の家並み 草津宿の家並み

草津宿の家並み 草津市まちなか交流施設

草津市まちなか交流施設 交流館パンフ

交流館パンフ 市立草津宿街道交流館

市立草津宿街道交流館

町並みの様子

町並みの様子 大田酒造

大田酒造 大田酒造のパンフ

大田酒造のパンフ 大田酒造

大田酒造 大田酒造の路地

大田酒造の路地 立木神社の橋

立木神社の橋 神門

神門 神楽殿

神楽殿 本社殿

本社殿 草津川の橋

草津川の橋 瓢泉堂

瓢泉堂

野路一里塚の標柱

野路一里塚の標柱 野路(萩)の玉川

野路(萩)の玉川

弁天池

弁天池

大津市のマンホール

大津市のマンホール

月輪池(大萱)一里塚碑

月輪池(大萱)一里塚碑

建部大社パンフ

建部大社パンフ 建部大社石柱

建部大社石柱 建部大社一の鳥居

建部大社一の鳥居 建部大社二の鳥居

建部大社二の鳥居 神門

神門 三本杉と拝殿

三本杉と拝殿 建部大社境内

建部大社境内 建部大社境内

建部大社境内 瀬田の唐橋

瀬田の唐橋 瀬田の唐橋

瀬田の唐橋 ちなみに宇治橋

ちなみに宇治橋 瀬田川

瀬田川 石碑

石碑 JR石部駅前

JR石部駅前

広重の石部宿景

広重の石部宿景

大角弥右衛門家

大角弥右衛門家

一里塚跡

一里塚跡

草津川の景

草津川の景

天守1

天守1 天守2

天守2 天守3

天守3 天守4

天守4 櫓

櫓 天守5

天守5 天守6

天守6

水口城址パンフ

水口城址パンフ 水口城出丸御矢倉

水口城出丸御矢倉 高麗門への橋

高麗門への橋 高麗門への橋

高麗門への橋 水口城出丸御矢倉

水口城出丸御矢倉 矢倉から見る高麗門

矢倉から見る高麗門 矢倉から見る出丸

矢倉から見る出丸 水口城出丸御矢倉

水口城出丸御矢倉 水口城出丸御矢倉

水口城出丸御矢倉

力石

力石 百長屋の案内板

百長屋の案内板 林口一里塚跡

林口一里塚跡 美冨久酒造

美冨久酒造 美冨久酒造

美冨久酒造 美冨久酒造

美冨久酒造 畷道

畷道

柏木公民館の櫓

柏木公民館の櫓

街道の景色

街道の景色 街道の景色

街道の景色

舞込橋

舞込橋 土盛りの墓

土盛りの墓 泉の一里塚跡

泉の一里塚跡 横田の渡し

横田の渡し 横田の渡しの冠木門

横田の渡しの冠木門 横田の渡しの常夜燈

横田の渡しの常夜燈 横田の渡しの常夜燈

横田の渡しの常夜燈 野洲川の眺め

野洲川の眺め 野洲川の眺め

野洲川の眺め

横田橋から見る野洲川

横田橋から見る野洲川 突き当りが三雲駅

突き当りが三雲駅 天保義民之碑へとつづく坂道

天保義民之碑へとつづく坂道 天保義民之碑

天保義民之碑 天保義民之碑

天保義民之碑 微妙大師萬里小路藤房卿御墓所

微妙大師萬里小路藤房卿御墓所

石碑群

石碑群 東海道の木標

東海道の木標

大沙トンネル

大沙トンネル 弘法杉

弘法杉 トンネルと弘法杉

トンネルと弘法杉 弘法大師錫杖跡碑

弘法大師錫杖跡碑 天井川の流れ

天井川の流れ 土手の上からの眺め

土手の上からの眺め

石部宿一里塚案内板

石部宿一里塚案内板 由良谷川トンネル

由良谷川トンネル

北島酒造

北島酒造

吉姫神社の鳥居

吉姫神社の鳥居 吉姫神社境内

吉姫神社境内 吉姫神社社殿

吉姫神社社殿

ポケットパーク

ポケットパーク 高札場跡

高札場跡 問屋場跡

問屋場跡 明治天皇聖蹟碑

明治天皇聖蹟碑 石部田楽茶屋

石部田楽茶屋

石部駅への道筋

石部駅への道筋

街道からの景色

街道からの景色

東海道土山今宿の石碑

東海道土山今宿の石碑 大野西交差点

大野西交差点 野洲川遠望

野洲川遠望 国道1号線

国道1号線 水口町今郷の家並

水口町今郷の家並

今在家一里塚

今在家一里塚 今在家一里塚

今在家一里塚 お休み処

お休み処 1号線との合流地点

1号線との合流地点 お休み処

お休み処

宝善寺山門

宝善寺山門 今里の古い家

今里の古い家 岩神様の案内板

岩神様の案内板

八幡神社

八幡神社 八幡神社

八幡神社

冠木門

冠木門 広重の水口の景

広重の水口の景 本陣の案内板

本陣の案内板 高札場跡

高札場跡 宿内の光景

宿内の光景 御菓子処一味屋

御菓子処一味屋 問屋場跡の標石

問屋場跡の標石 駐車場の休憩所

駐車場の休憩所 からくり時計

からくり時計 駐車場から見る古城山

駐車場から見る古城山 いまむら呉服店

いまむら呉服店 旧水口図書館

旧水口図書館 旧水口図書館

旧水口図書館

からくり時計

からくり時計 石橋

石橋 近江鉄道の踏切

近江鉄道の踏切 コミュニティセンター

コミュニティセンター 曳山

曳山 曳山

曳山 水口城址

水口城址

道の駅・あいの土山

道の駅・あいの土山

土山宿の石碑

土山宿の石碑

上島鬼貫の句碑

上島鬼貫の句碑 扇屋

扇屋 扇屋

扇屋

来見橋

来見橋 白川神社鳥居

白川神社鳥居 街道脇の伝馬館の看板

街道脇の伝馬館の看板 伝馬館入口

伝馬館入口 入口脇の森鴎外来訪記念碑

入口脇の森鴎外来訪記念碑 伝馬館

伝馬館 馬子像

馬子像 大名行列ジオラマ

大名行列ジオラマ 大名行列ジオラマ

大名行列ジオラマ 伝馬館裏庭

伝馬館裏庭 問屋宅跡

問屋宅跡 旧本陣

旧本陣 旧本陣

旧本陣 旧本陣の石柱

旧本陣の石柱 明治天皇聖蹟碑と漢詩碑

明治天皇聖蹟碑と漢詩碑 林羅山の漢詩碑

林羅山の漢詩碑 高桑闌更の句碑

高桑闌更の句碑 土山宿大黒屋本陣跡碑と土山宿問屋場跡碑

土山宿大黒屋本陣跡碑と土山宿問屋場跡碑 高札場跡碑

高札場跡碑 巖稲荷神社跡

巖稲荷神社跡 土山陣屋跡

土山陣屋跡 大黒橋

大黒橋

追分の道標

追分の道標 歌声橋からの眺め

歌声橋からの眺め 歌声橋からの眺め

歌声橋からの眺め

地安禅寺楼門

地安禅寺楼門 安置所

安置所 林丘寺宮御植栽の茶碑

林丘寺宮御植栽の茶碑

一里塚跡

一里塚跡 東海道反野畷

東海道反野畷 野洲川の流れ

野洲川の流れ 野洲川の流れ

野洲川の流れ

土山大野の交差点

土山大野の交差点

国境の標石

国境の標石 茶畑

茶畑 万人講常夜燈

万人講常夜燈

雪に煙る高架橋

雪に煙る高架橋 山中一里塚公園

山中一里塚公園 山中一里塚跡碑

山中一里塚跡碑

海道橋

海道橋 雪の海道橋にて

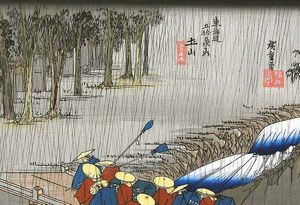

雪の海道橋にて 広重の土山の景

広重の土山の景 田村神社の参道鳥居

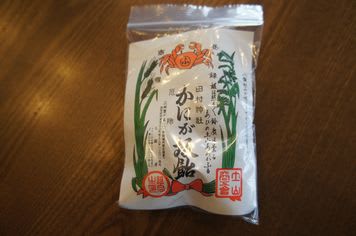

田村神社の参道鳥居 かにが坂飴

かにが坂飴 かにが坂飴販売所

かにが坂飴販売所

関宿の家並み

関宿の家並み 広重の関宿の景

広重の関宿の景

山車倉

山車倉 眺関亭からの眺め

眺関亭からの眺め 玉屋

玉屋 玉屋(旅籠玉屋資料館)

玉屋(旅籠玉屋資料館)

郵便局前

郵便局前 郵便局前

郵便局前

関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み 地蔵堂

地蔵堂 会津屋

会津屋 会津屋

会津屋 新所町の家並み

新所町の家並み 関西山観音院

関西山観音院 井口家の建物

井口家の建物 関宿の西追分

関宿の西追分

鈴鹿峠への道筋

鈴鹿峠への道筋

筆捨山

筆捨山 筆捨山

筆捨山 細い道筋

細い道筋 広重の筆捨山の景

広重の筆捨山の景

杉木立の中の街道

杉木立の中の街道 沓掛の集落

沓掛の集落

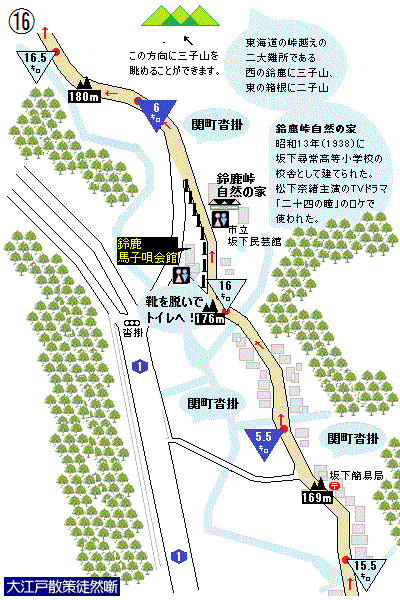

鈴鹿馬子唄会館

鈴鹿馬子唄会館  展示物

展示物 坂下尋常高等小学校

坂下尋常高等小学校

梅屋本陣跡

梅屋本陣跡 法安寺

法安寺 玄関

玄関 小竹屋脇本陣跡

小竹屋脇本陣跡

鈴鹿峠への道筋

鈴鹿峠への道筋 鈴鹿峠への道筋

鈴鹿峠への道筋 看板

看板 バーベキュー鈴鹿(団体用の建物)

バーベキュー鈴鹿(団体用の建物) 店先の景色

店先の景色 個人客用の店内風景

個人客用の店内風景 個人客用の店内風景

個人客用の店内風景

いよいよ鈴鹿峠越え

いよいよ鈴鹿峠越え 鈴鹿峠越え

鈴鹿峠越え 片山神社

片山神社 片山神社から峠越えへ

片山神社から峠越えへ 峠越えの急階段

峠越えの急階段 峠越えの急階段

峠越えの急階段 国道横の広場

国道横の広場 峠越えの道筋

峠越えの道筋 峠からの眺め

峠からの眺め 峠の頂

峠の頂

井田川小学校跡

井田川小学校跡

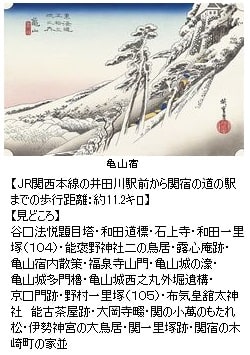

谷口法悦題目塔

谷口法悦題目塔 石上寺

石上寺 石上寺ご本堂

石上寺ご本堂 石上寺前の街道

石上寺前の街道

和田一里塚

和田一里塚 和田一里塚

和田一里塚 能褒野神社二の鳥居

能褒野神社二の鳥居 能褒野神社二の鳥居

能褒野神社二の鳥居

露心庵跡

露心庵跡 巡見道

巡見道 衣城しもむら

衣城しもむら

福泉寺山門

福泉寺山門 福泉寺山門前

福泉寺山門前 宿内の家

宿内の家 宿内の家

宿内の家 亀山城の濠

亀山城の濠 亀山城多門櫓

亀山城多門櫓

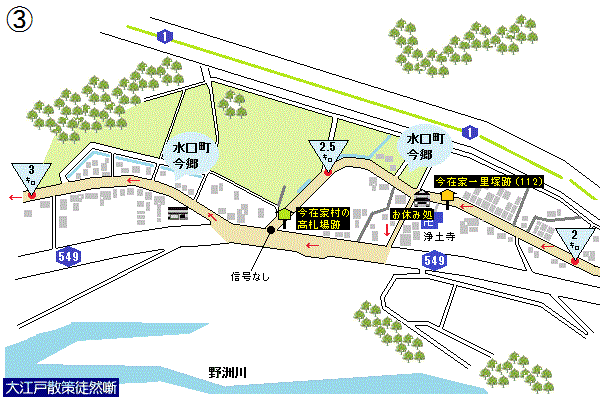

亀山城多門櫓

亀山城多門櫓 亀山城址の石柱

亀山城址の石柱 蒸気機関車

蒸気機関車 亀山神社鳥居

亀山神社鳥居

外堀遺構

外堀遺構 外堀遺構

外堀遺構 広重亀山の景

広重亀山の景 街道の家並み

街道の家並み 街道の家並み

街道の家並み 街道の家並み

街道の家並み 街道の家並み

街道の家並み

野村一里塚

野村一里塚 野村一里塚

野村一里塚

布気皇舘太神社の参道入り口

布気皇舘太神社の参道入り口

名阪国道と東名阪道の高架

名阪国道と東名阪道の高架 名阪国道と東名阪道の高架

名阪国道と東名阪道の高架 大岡寺畷

大岡寺畷 鈴鹿川の流れ

鈴鹿川の流れ

関宿の看板

関宿の看板 伊勢神宮の大鳥居

伊勢神宮の大鳥居 関一里塚跡

関一里塚跡

岩間家住宅

岩間家住宅 関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み 御馳走場

御馳走場 開雲楼・松鶴楼

開雲楼・松鶴楼 開雲楼・松鶴楼

開雲楼・松鶴楼 開雲楼・松鶴楼

開雲楼・松鶴楼 百五銀行の建物

百五銀行の建物 関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み 関宿の家並み

関宿の家並み