三代将軍家光公は天海僧正の具申を得て、江戸府内から延びる主要街道筋に五箇所の不動尊を選び、それぞれに白・黒・赤・青・黄の「色」を付け、それら五色不動を線で結び「結界」とする江戸防御ラインを構築したことは良く知られています。これらを「五色不動」と名付け、天下泰平を祈願したといいます。

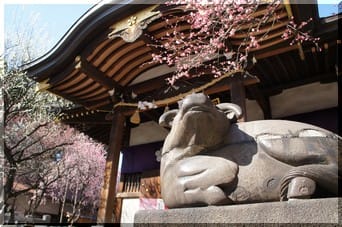

最勝寺仁王門

最勝寺仁王門

実はこれら五色を配した寺が五寺ではなく六寺あるのです。一色一寺と思いきや、黄色だけが二寺あるんですね。現在都内にある五色不動を下記に列記してみました。

①目黒不動(瀧泉寺:目黒区下目黒)東海道筋

②目青不動(教学院:世田谷区太子堂)大山道筋

③目白不動(金乗院:豊島区高田)甲州街道筋

④目赤不動(南谷寺:文京区本駒込)中山道筋

⑤目黄不動(永久寺:台東区三ノ輪)日光街道筋

⑥目黄不動(最勝寺;江戸川区平井)水戸街道筋

このように色付けをする意味合いというのが、四神相応の考え方から黒は玄武、青は青龍、白は白虎、赤は朱雀、更には大相撲の土俵の上の大屋根から下がっている房の色も黒房、青房、白房、赤房と四神と深く関係しているように思えます。とすれば黄色はというと、「中心」を意味するもので相撲であれば「土俵」そのものを現していると言えます。

そんなことでお江戸に二つ存在する目黄不動のうちの一つ、江戸川平井の最勝寺に詣でることにいたしました。

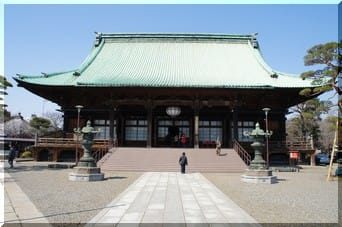

不動堂

不動堂

荒川の土手からさほど離れていない場所に堂を構える最勝寺の開基は古く貞観2年(860)に慈覚大師が開山といいます。寺伝ではその開基はさらに遡り、天平年間(729~766)のころ、良弁僧都が東国巡錫中に隅田川の畔で不動明王を感得され、自らそのお姿を刻んで本尊とし堂宇を建立したという伝わっています。その後、不動明王は最勝寺の末寺・東栄寺本尊として祀られたのですが、明治の廃仏毀釈により、東栄寺は廃寺となり不動明王は最勝寺に遷座されました。最勝寺ももともとは浅草駒形橋にあったのですが、大正2年に現在の場所に移っています。

かつて天海僧正が構築した江戸の結界は寺が廃寺になったり、移転したりと本来の結界は寸断され、もはや江戸を鎮護する役目はほとんど果たしていない状態です。結界のバリアーは失われてはいるもののご本尊の不動明王は健在なので、なんとか東京の鎮護をお願いしたいものです。

不動堂

不動堂

本堂

本堂

境内俯瞰

境内俯瞰

門前には金剛力士像を安置した仁王門?らしきものが置かれています。境内に入るとすぐ右手に立派な不動堂が現れます。不動堂の扉が閉まっていたため不動明王を拝見することができませんでした。また、不動堂前に置かれた鉢には6月ともなれば美しい蓮の花が咲き誇ります。

最勝寺

江戸川区平井1-25-31

JR総武線「平井駅」下車、徒歩約15分

かつて行徳の塩を運んだ水路・古川ほとりの名刹「妙勝寺」の佇まい

関東三聖天・天空に座する平井聖天燈明寺の本堂の姿

江戸川・大雲寺は江戸時代の歌舞伎役者が集い眠る聖地~市村座・中村座の名だたる歌舞伎役者が眠る役者寺~

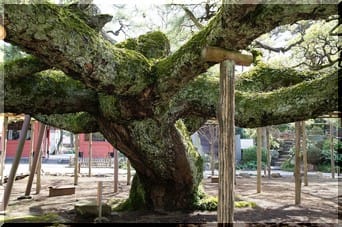

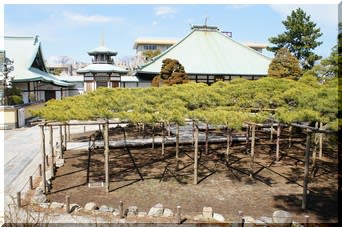

神が宿り、仏が座する善養寺の「影向の松」はさすが日本一

もう一つの目黄不動~江戸川・平井「最勝寺」~

お江戸府内の結界の一つ・目青不動を訪ねて~竹園山最勝寺教学院~

お江戸府内の結界を守る名刹・目黒不動尊(龍泉寺)

お江戸の鎮護不動尊「府内五色不動」の一つ「目赤不動」の佇まい【本郷本駒込】

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

最勝寺仁王門

最勝寺仁王門実はこれら五色を配した寺が五寺ではなく六寺あるのです。一色一寺と思いきや、黄色だけが二寺あるんですね。現在都内にある五色不動を下記に列記してみました。

①目黒不動(瀧泉寺:目黒区下目黒)東海道筋

②目青不動(教学院:世田谷区太子堂)大山道筋

③目白不動(金乗院:豊島区高田)甲州街道筋

④目赤不動(南谷寺:文京区本駒込)中山道筋

⑤目黄不動(永久寺:台東区三ノ輪)日光街道筋

⑥目黄不動(最勝寺;江戸川区平井)水戸街道筋

このように色付けをする意味合いというのが、四神相応の考え方から黒は玄武、青は青龍、白は白虎、赤は朱雀、更には大相撲の土俵の上の大屋根から下がっている房の色も黒房、青房、白房、赤房と四神と深く関係しているように思えます。とすれば黄色はというと、「中心」を意味するもので相撲であれば「土俵」そのものを現していると言えます。

そんなことでお江戸に二つ存在する目黄不動のうちの一つ、江戸川平井の最勝寺に詣でることにいたしました。

不動堂

不動堂荒川の土手からさほど離れていない場所に堂を構える最勝寺の開基は古く貞観2年(860)に慈覚大師が開山といいます。寺伝ではその開基はさらに遡り、天平年間(729~766)のころ、良弁僧都が東国巡錫中に隅田川の畔で不動明王を感得され、自らそのお姿を刻んで本尊とし堂宇を建立したという伝わっています。その後、不動明王は最勝寺の末寺・東栄寺本尊として祀られたのですが、明治の廃仏毀釈により、東栄寺は廃寺となり不動明王は最勝寺に遷座されました。最勝寺ももともとは浅草駒形橋にあったのですが、大正2年に現在の場所に移っています。

かつて天海僧正が構築した江戸の結界は寺が廃寺になったり、移転したりと本来の結界は寸断され、もはや江戸を鎮護する役目はほとんど果たしていない状態です。結界のバリアーは失われてはいるもののご本尊の不動明王は健在なので、なんとか東京の鎮護をお願いしたいものです。

不動堂

不動堂 本堂

本堂 境内俯瞰

境内俯瞰門前には金剛力士像を安置した仁王門?らしきものが置かれています。境内に入るとすぐ右手に立派な不動堂が現れます。不動堂の扉が閉まっていたため不動明王を拝見することができませんでした。また、不動堂前に置かれた鉢には6月ともなれば美しい蓮の花が咲き誇ります。

最勝寺

江戸川区平井1-25-31

JR総武線「平井駅」下車、徒歩約15分

かつて行徳の塩を運んだ水路・古川ほとりの名刹「妙勝寺」の佇まい

関東三聖天・天空に座する平井聖天燈明寺の本堂の姿

江戸川・大雲寺は江戸時代の歌舞伎役者が集い眠る聖地~市村座・中村座の名だたる歌舞伎役者が眠る役者寺~

神が宿り、仏が座する善養寺の「影向の松」はさすが日本一

もう一つの目黄不動~江戸川・平井「最勝寺」~

お江戸府内の結界の一つ・目青不動を訪ねて~竹園山最勝寺教学院~

お江戸府内の結界を守る名刹・目黒不動尊(龍泉寺)

お江戸の鎮護不動尊「府内五色不動」の一つ「目赤不動」の佇まい【本郷本駒込】

燈明寺山門

燈明寺山門 燈明寺山門

燈明寺山門 本堂

本堂 本堂

本堂 本堂

本堂 鐘楼堂

鐘楼堂 茶室

茶室 茶室

茶室 聖天堂

聖天堂 大雲寺仁王門

大雲寺仁王門 鐘楼堂

鐘楼堂 本堂

本堂 墓地見取り図

墓地見取り図 左から④③②①

左から④③②① ①市村羽左衛門累代墓

①市村羽左衛門累代墓 左から⑪⑩⑨⑧

左から⑪⑩⑨⑧ ⑦瀬川菊之丞累代墓

⑦瀬川菊之丞累代墓 一番左が⑫坂東彦三郎墓累代墓

一番左が⑫坂東彦三郎墓累代墓 善養寺の宝塔とご本堂

善養寺の宝塔とご本堂 不動門

不動門 影向殿

影向殿 小岩不動尊祠

小岩不動尊祠 仁王門

仁王門 仁王門から見る影向の松

仁王門から見る影向の松 影向の松

影向の松 影向の松の幹

影向の松の幹 影向の松の枝ぶり

影向の松の枝ぶり 松の横綱推挙碑

松の横綱推挙碑 浮島のような松の木

浮島のような松の木 浮島のような松の木

浮島のような松の木 本堂

本堂 鐘楼堂から見る影向の松

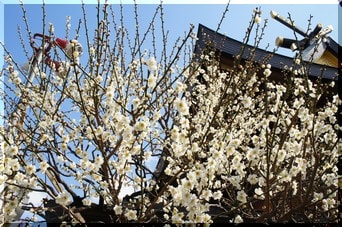

鐘楼堂から見る影向の松 梅の花越しのお地蔵様

梅の花越しのお地蔵様 椿の花越しのお地蔵様

椿の花越しのお地蔵様 本堂脇の梅の花

本堂脇の梅の花 隅田川を眺める芭蕉翁

隅田川を眺める芭蕉翁 正木神社の祠脇の梅の花

正木神社の祠脇の梅の花 旧安田庭園入口

旧安田庭園入口 庭内俯瞰

庭内俯瞰 石燈籠

石燈籠 池の端に咲く水仙

池の端に咲く水仙 石燈籠

石燈籠 庭内俯瞰

庭内俯瞰 切支丹燈籠?

切支丹燈籠? マリア像のレリーフか?

マリア像のレリーフか? 河津桜とスカイツリー

河津桜とスカイツリー 萩寺

萩寺 萩寺

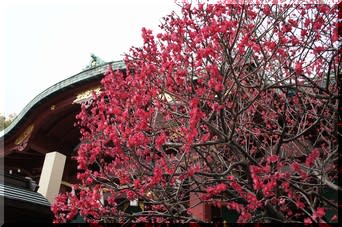

萩寺 本社殿脇の紅梅

本社殿脇の紅梅 本社殿脇の白梅

本社殿脇の白梅 社殿から見た紅梅

社殿から見た紅梅 境内の梅

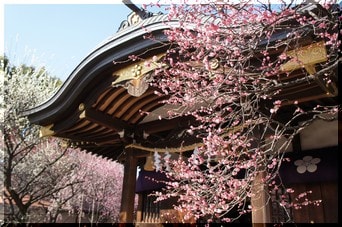

境内の梅 枝垂れ梅

枝垂れ梅 北野神社ご社殿

北野神社ご社殿 石段の梅の花

石段の梅の花 石段の梅の花

石段の梅の花 社殿前の梅の花

社殿前の梅の花 青空に映える梅の花

青空に映える梅の花 社殿前の梅の花

社殿前の梅の花 境内俯瞰

境内俯瞰 牛と社殿と梅の花

牛と社殿と梅の花 末社の大田神社

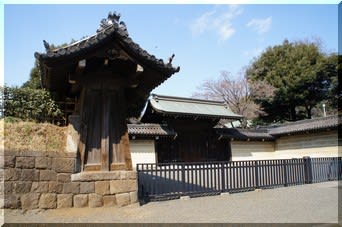

末社の大田神社 護国寺観音堂

護国寺観音堂 仁王門

仁王門 水盤舎(左側)

水盤舎(左側) 水盤舎(右側)

水盤舎(右側) 不老門

不老門 観音堂(ご本堂)

観音堂(ご本堂) 多宝塔

多宝塔 多宝塔と月光殿

多宝塔と月光殿 仏像

仏像 鐘楼堂

鐘楼堂 大師堂

大師堂 観音堂

観音堂 観音堂

観音堂 薬師堂

薬師堂 大隈重信の墓域

大隈重信の墓域 大隈重信の墓石

大隈重信の墓石 大山倍達の墓

大山倍達の墓 護国寺惣門

護国寺惣門

其の壱

其の壱 其の弐

其の弐 其の参

其の参 其の四

其の四 其の五 河津桜とスカイツリー

其の五 河津桜とスカイツリー 其の六

其の六 其の七

其の七 亀戸天神本社殿

亀戸天神本社殿 境内俯瞰

境内俯瞰 梅花越しのスカイツリー

梅花越しのスカイツリー 紅梅其の壱

紅梅其の壱 枝垂れ梅

枝垂れ梅 社殿脇の梅

社殿脇の梅 紅梅其の弐

紅梅其の弐 白梅其の壱

白梅其の壱 白梅其の弐

白梅其の弐 紅梅

紅梅 湯島天神参道

湯島天神参道 其の壱

其の壱 其の弐

其の弐 其の参

其の参 其の四

其の四 其の五

其の五 其の六

其の六 芝大神宮社殿

芝大神宮社殿 芝大神宮

芝大神宮 芝大門

芝大門 増上寺・解脱門

増上寺・解脱門 旧台徳院惣門

旧台徳院惣門 東照宮社殿前の梅の花

東照宮社殿前の梅の花 東照宮社殿前の梅の花

東照宮社殿前の梅の花 さつまの道モニュメント

さつまの道モニュメント 薩摩屋敷跡碑

薩摩屋敷跡碑 西郷・勝会見之地碑

西郷・勝会見之地碑 西郷・勝の会談レリーフ

西郷・勝の会談レリーフ 西郷・勝会見之地碑

西郷・勝会見之地碑 高輪大木戸跡

高輪大木戸跡 高輪大木戸跡

高輪大木戸跡 泉岳寺中門

泉岳寺中門 泉岳寺山門

泉岳寺山門 山門天井の竜

山門天井の竜 泉岳寺本堂

泉岳寺本堂 境内の梅

境内の梅