先日の8月14日に引き続いて横浜散策のコース見直し作業のため、またまた炎天下の横浜山手地区をブラブラと歩いてきました。

イタリア山庭園・外交官の家

イタリア山庭園・外交官の家

前回はかなり広範囲に散策ルートを設定したため全行程12kmとかなり長距離となってしまったのですが、今回は大幅に散策ルートを見直し、前回の半分の6kmと身体に優しい距離となりました。

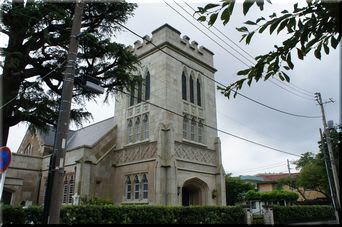

散策序盤の山手地区は前回とまったく同じルートを辿ります。山手地区らしい閑静な住宅地に点在する教会や瀟洒な装いの洋館に立ち寄りながらイタリア山庭園の先の地蔵坂交差点にさしかかります。前回はこの交差点を直進し根岸森林公園へと進んだのですが、今回は地蔵坂交差点を大きく左へ折れて、桜道と呼ばれる道筋を辿り「山手公園」へと向かうことにしました。

イタリア山から眺める横浜市内

イタリア山から眺める横浜市内

桜道を進んで行くと、前方にこんもりと茂った森が現れてきます。この森全体が「山手公園」です。高台全体が木々で覆われ、照り付ける陽射しが木々の葉で遮られ、ひとときの涼を満喫することができます。そんな山手公園の入口脇に「近代下水道記念碑」なるものが置かれています。

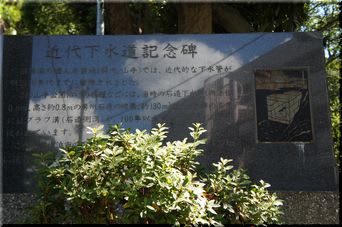

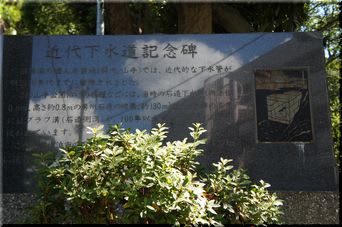

近代下水道記念碑

近代下水道記念碑

碑には「旧横浜外国人居留地(関内・山手)では、近代的な下水道が明治10年代までに整備されました。この山手公園沿いの桜道などには当時の石造下水管(内法幅0.6m、高さ約0.8mの防州石造の暗渠約130mとこの碑の左側にはブラフ溝(石造側溝)が、100年以上経た今日においても使われています。この碑は横浜市の下水管の総延長が、平成7年11月に1万kmに達したことを記念して、この地に建立するものです。」と記されています。

そもそも山手公園は明治3年(1870)に、横浜の居留地に住む外国人の手によって造られた我国最初の洋式公園です。以来80年間外国人専用の公園として利用され、園内には外国の公園で目にする「ヒマラヤスギ」の大木が見事な枝振りを見せています。どことなく異国情緒を感じる場所です。

外国人専用の公園であったここ山下公園にはもう一つ、外国から導入されたスポーツである「テニス(庭球)」の日本における発祥地でもあるのです。テニスコートの傍らに「日本庭球発祥之地碑」が置かれています。

日本庭球発祥之地碑

日本庭球発祥之地碑

碑には山手公園は 1870年(明治3年) 横浜の居留地外国人の レクリエーションの場としてつくられた。 1878年 レディース ローン テニス アンド クロッケークラブ, 現在の横浜インターナショナルテニスクラブが この地に 5面のテニスコートを建設した。この地は 日本のテニス発祥の地 とされている。

昭和53年10月15日

横浜インターナショナル テニス クラブ

と記されています。

幕末から明治にかけて多くの外国人が住んでいた横浜ならではの文明開化の証を見たような気がします。その文明開化の足跡はここ山手公園からさほど離れていない寺にも残っていました。

山手公園に隣接する小高い丘の中腹に山門を構えるのが「妙香寺」です。当寺の開基は弘仁5年(814)に真言宗の開祖である空海の手によるものです。その後、真言宗から日蓮宗に改宗され現在に至っています。

見上げるような長い石段へとつづく参道入り口に「君が代由緒地」と朱色の文字で刻まれた大きな石が置かれています。まぎれもなく我が国の国歌である「君が代」と何らかの関係を持つお寺なのです。

君が代由緒地碑

君が代由緒地碑

長い石段の上に山門が構えています。山門をくぐると境内には真新しいご本堂が現れます。そして境内の奥には「国歌君が代発祥の地碑」と「日本吹奏楽発祥の地の碑」が置かれています。

山門へとつづく石段

山門へとつづく石段

妙香寺山門

妙香寺山門

妙香寺ご本堂

妙香寺ご本堂

〒231-0841

横浜市中区妙香寺台八番地

電話:045-623-8726番

FAX :045-625-0726番

HP : http://myokohji.jp

国歌君が代発祥の地碑

国歌君が代発祥の地碑

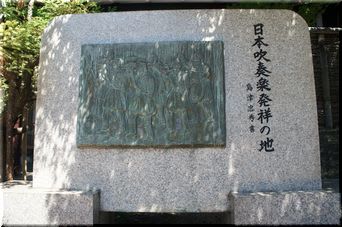

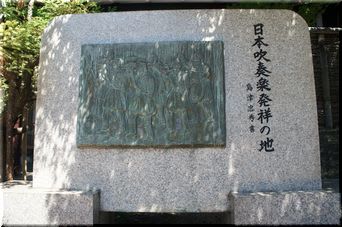

日本吹奏楽発祥の地の碑

日本吹奏楽発祥の地の碑

それでは何故、妙香寺が国歌君が代と由緒があるのか?なのですが、実は私たちが愛する国歌「君が代」は明治3年(1869)に英国陸軍常備歩兵隊第十番大隊付軍楽長であったジョン・ウィリアム・フェントン(Fenton)によって古歌君が代に曲をのせたものが最初だったのです。このフェントンをはじめとする軍楽隊の宿舎として使われていたのが妙香寺だったのです。しかしフェントンが妙香寺に滞留中に造った曲調は現在の君が代とは違い、欧州風のコラール調であったため、明治9年にフェントンの曲調の「君が代」は廃止されてしまいます。

※君が代の歌詞は古歌君が代・古今和歌集第7巻「賀歌の部」に詠み人しらずで記載されています。

その後、明治13年の国歌作曲改訂により日本人の手で壱越調の新たな曲調の「君が代」が完成し、現在に至っています。

さらに明治初期には「薩摩藩洋楽伝習生」がフェントンの指導を仰ぐために横浜にやってきて、ここ妙香寺を宿舎として滞在しています。そして彼ら薩摩藩士たちが日本で最初の吹奏楽隊となったことで、妙香寺は「吹奏楽発祥之地」と呼ばれる所以なのです。

横浜山手地区巡りは終盤にさしかかります。次に訪れたのが妙香寺からさほど離れていない場所にある「日本のビール発祥の地」です。

ことの始まりはなんと維新後の明治2年(1869)。この時期に居留地の外国人向けに山手居留地46番地でローゼンフェルトが日本初のビール醸造所「ジャパン・ヨコハマ・ブルワリー」の操業を開始したのです。

そして翌年明治3年(1870)には横浜・山手の外国人居留地123番にウィリアム・コープランドがビール醸造所「スプリング・バレー・ブルワリー」を設立し、日本で初めて産業としてビールの醸造と販売を行いました。

麒麟園門柱

麒麟園門柱

その後、明治18年(1885)に「スプリング・バレー・ブルワリー」の建物と土地は日本在住の外国人が経営するジャパン・ブルワリーに引き継がれ、明治21年(1888)に「キリンビール」が発売されました。そして明治40年(1907)にジャパン・ブルワリーを引き継いだ「麒麟麦酒株式会社」が創立し、関東大震災が起こった大正12年(1923)まで、ここ山手の地でビールが造られていたのです。

かつて麒麟麦酒の醸造所があった場所は小さな公園として残され、その一画に大きな石碑が建てられています。

日本で最初の麦酒醸造の地碑

日本で最初の麦酒醸造の地碑

このあと本牧方面へと下り、山下公園方面へと繋がる美晴トンネルを抜けて出発地点へと戻ることにしました。今回のルートの中で「日本ではじめて」の地が次から次へと現れてきます。維新から文明開化の時代を迎えた横浜は当時の日本の中では外国文化が最初に根付き、そして日本全国へと波及していく発信地であったと思います。そんな横浜には「日本ではじめて」の場所がたくさんあります。ちなみに

散策ルートマップ

散策ルートマップ

①パンの発祥地

②塗装発祥の地

③貸し自転車発祥の地

④機械製氷発祥の地

⑤クリーニング業発祥の地

などが点在しています。

真夏の横浜ヒストリー・ウォーク~初めて見る横浜(其の壱)

真夏の横浜ヒストリー・ウォーク~初めて見る横浜(其の弐)

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

イタリア山庭園・外交官の家

イタリア山庭園・外交官の家前回はかなり広範囲に散策ルートを設定したため全行程12kmとかなり長距離となってしまったのですが、今回は大幅に散策ルートを見直し、前回の半分の6kmと身体に優しい距離となりました。

散策序盤の山手地区は前回とまったく同じルートを辿ります。山手地区らしい閑静な住宅地に点在する教会や瀟洒な装いの洋館に立ち寄りながらイタリア山庭園の先の地蔵坂交差点にさしかかります。前回はこの交差点を直進し根岸森林公園へと進んだのですが、今回は地蔵坂交差点を大きく左へ折れて、桜道と呼ばれる道筋を辿り「山手公園」へと向かうことにしました。

イタリア山から眺める横浜市内

イタリア山から眺める横浜市内桜道を進んで行くと、前方にこんもりと茂った森が現れてきます。この森全体が「山手公園」です。高台全体が木々で覆われ、照り付ける陽射しが木々の葉で遮られ、ひとときの涼を満喫することができます。そんな山手公園の入口脇に「近代下水道記念碑」なるものが置かれています。

近代下水道記念碑

近代下水道記念碑碑には「旧横浜外国人居留地(関内・山手)では、近代的な下水道が明治10年代までに整備されました。この山手公園沿いの桜道などには当時の石造下水管(内法幅0.6m、高さ約0.8mの防州石造の暗渠約130mとこの碑の左側にはブラフ溝(石造側溝)が、100年以上経た今日においても使われています。この碑は横浜市の下水管の総延長が、平成7年11月に1万kmに達したことを記念して、この地に建立するものです。」と記されています。

そもそも山手公園は明治3年(1870)に、横浜の居留地に住む外国人の手によって造られた我国最初の洋式公園です。以来80年間外国人専用の公園として利用され、園内には外国の公園で目にする「ヒマラヤスギ」の大木が見事な枝振りを見せています。どことなく異国情緒を感じる場所です。

外国人専用の公園であったここ山下公園にはもう一つ、外国から導入されたスポーツである「テニス(庭球)」の日本における発祥地でもあるのです。テニスコートの傍らに「日本庭球発祥之地碑」が置かれています。

日本庭球発祥之地碑

日本庭球発祥之地碑碑には山手公園は 1870年(明治3年) 横浜の居留地外国人の レクリエーションの場としてつくられた。 1878年 レディース ローン テニス アンド クロッケークラブ, 現在の横浜インターナショナルテニスクラブが この地に 5面のテニスコートを建設した。この地は 日本のテニス発祥の地 とされている。

昭和53年10月15日

横浜インターナショナル テニス クラブ

と記されています。

幕末から明治にかけて多くの外国人が住んでいた横浜ならではの文明開化の証を見たような気がします。その文明開化の足跡はここ山手公園からさほど離れていない寺にも残っていました。

山手公園に隣接する小高い丘の中腹に山門を構えるのが「妙香寺」です。当寺の開基は弘仁5年(814)に真言宗の開祖である空海の手によるものです。その後、真言宗から日蓮宗に改宗され現在に至っています。

見上げるような長い石段へとつづく参道入り口に「君が代由緒地」と朱色の文字で刻まれた大きな石が置かれています。まぎれもなく我が国の国歌である「君が代」と何らかの関係を持つお寺なのです。

君が代由緒地碑

君が代由緒地碑長い石段の上に山門が構えています。山門をくぐると境内には真新しいご本堂が現れます。そして境内の奥には「国歌君が代発祥の地碑」と「日本吹奏楽発祥の地の碑」が置かれています。

山門へとつづく石段

山門へとつづく石段 妙香寺山門

妙香寺山門 妙香寺ご本堂

妙香寺ご本堂〒231-0841

横浜市中区妙香寺台八番地

電話:045-623-8726番

FAX :045-625-0726番

HP : http://myokohji.jp

国歌君が代発祥の地碑

国歌君が代発祥の地碑 日本吹奏楽発祥の地の碑

日本吹奏楽発祥の地の碑それでは何故、妙香寺が国歌君が代と由緒があるのか?なのですが、実は私たちが愛する国歌「君が代」は明治3年(1869)に英国陸軍常備歩兵隊第十番大隊付軍楽長であったジョン・ウィリアム・フェントン(Fenton)によって古歌君が代に曲をのせたものが最初だったのです。このフェントンをはじめとする軍楽隊の宿舎として使われていたのが妙香寺だったのです。しかしフェントンが妙香寺に滞留中に造った曲調は現在の君が代とは違い、欧州風のコラール調であったため、明治9年にフェントンの曲調の「君が代」は廃止されてしまいます。

※君が代の歌詞は古歌君が代・古今和歌集第7巻「賀歌の部」に詠み人しらずで記載されています。

その後、明治13年の国歌作曲改訂により日本人の手で壱越調の新たな曲調の「君が代」が完成し、現在に至っています。

さらに明治初期には「薩摩藩洋楽伝習生」がフェントンの指導を仰ぐために横浜にやってきて、ここ妙香寺を宿舎として滞在しています。そして彼ら薩摩藩士たちが日本で最初の吹奏楽隊となったことで、妙香寺は「吹奏楽発祥之地」と呼ばれる所以なのです。

横浜山手地区巡りは終盤にさしかかります。次に訪れたのが妙香寺からさほど離れていない場所にある「日本のビール発祥の地」です。

ことの始まりはなんと維新後の明治2年(1869)。この時期に居留地の外国人向けに山手居留地46番地でローゼンフェルトが日本初のビール醸造所「ジャパン・ヨコハマ・ブルワリー」の操業を開始したのです。

そして翌年明治3年(1870)には横浜・山手の外国人居留地123番にウィリアム・コープランドがビール醸造所「スプリング・バレー・ブルワリー」を設立し、日本で初めて産業としてビールの醸造と販売を行いました。

麒麟園門柱

麒麟園門柱その後、明治18年(1885)に「スプリング・バレー・ブルワリー」の建物と土地は日本在住の外国人が経営するジャパン・ブルワリーに引き継がれ、明治21年(1888)に「キリンビール」が発売されました。そして明治40年(1907)にジャパン・ブルワリーを引き継いだ「麒麟麦酒株式会社」が創立し、関東大震災が起こった大正12年(1923)まで、ここ山手の地でビールが造られていたのです。

かつて麒麟麦酒の醸造所があった場所は小さな公園として残され、その一画に大きな石碑が建てられています。

日本で最初の麦酒醸造の地碑

日本で最初の麦酒醸造の地碑このあと本牧方面へと下り、山下公園方面へと繋がる美晴トンネルを抜けて出発地点へと戻ることにしました。今回のルートの中で「日本ではじめて」の地が次から次へと現れてきます。維新から文明開化の時代を迎えた横浜は当時の日本の中では外国文化が最初に根付き、そして日本全国へと波及していく発信地であったと思います。そんな横浜には「日本ではじめて」の場所がたくさんあります。ちなみに

散策ルートマップ

散策ルートマップ①パンの発祥地

②塗装発祥の地

③貸し自転車発祥の地

④機械製氷発祥の地

⑤クリーニング業発祥の地

などが点在しています。

真夏の横浜ヒストリー・ウォーク~初めて見る横浜(其の壱)

真夏の横浜ヒストリー・ウォーク~初めて見る横浜(其の弐)

米軍住宅の看板

米軍住宅の看板 米軍住宅のゲート

米軍住宅のゲート 競馬場「馬見所」の建物

競馬場「馬見所」の建物 競馬場「馬見所」の建物

競馬場「馬見所」の建物 競馬場「馬見所」の建物

競馬場「馬見所」の建物 根岸森林公園

根岸森林公園 根岸森林公園

根岸森林公園 ゴルフコースを思わせる森林公園

ゴルフコースを思わせる森林公園 米軍第5消防署

米軍第5消防署 レストラン「ドルフィン」

レストラン「ドルフィン」 白滝不動尊

白滝不動尊 白滝

白滝 白滝不動尊の石段

白滝不動尊の石段 アメリカ坂

アメリカ坂 本牧山頂公園

本牧山頂公園 本牧神社社殿

本牧神社社殿 クラブ「ゴールデンカップ」外観

クラブ「ゴールデンカップ」外観 本牧から横浜をむすぶ見晴トンネル

本牧から横浜をむすぶ見晴トンネル 石川町側の延平門(西門)

石川町側の延平門(西門) 善隣門

善隣門 朝陽門

朝陽門 スカイツリー似のマリンタワー

スカイツリー似のマリンタワー フランス山の緑

フランス山の緑 フランス山モニュメント

フランス山モニュメント フランス領事官邸の遺構

フランス領事官邸の遺構 フランス山の頂

フランス山の頂 フランス山から港の見える丘公園への遊歩道

フランス山から港の見える丘公園への遊歩道 港の見える丘公園のテラス

港の見える丘公園のテラス 公園から山下公園を望む

公園から山下公園を望む 外国人墓地入口

外国人墓地入口 外国人墓地

外国人墓地 外国人墓地

外国人墓地 山手聖公会

山手聖公会 電話ボックス

電話ボックス 受話器

受話器 山手234番館

山手234番館 山手234番館内部

山手234番館内部 えの木てい

えの木てい エリスマン邸

エリスマン邸 ベーリック・ホール

ベーリック・ホール フェリス女学院正門

フェリス女学院正門 山手イタリア山庭園表札

山手イタリア山庭園表札 イタリア山庭園正門

イタリア山庭園正門 外交官の家

外交官の家 外交官の家

外交官の家