木曽路十五宿街道めぐり(其の八から其の十二)では35番目の藪原宿を起点に、うねるようにつづく木曽の山間と木曽谷を抜けて、木曽義仲の里として知られる宮ノ越宿で義仲ゆかりの地を訪ね、中山道の中間地点を越えて、木曽路では比較的大きな町である37番目の宿場町である木曽福島を訪ねました。

福島の宿内では江戸時代の四大関所の一つである「福島の関所跡」、木曽山村家の菩提寺であり、義仲の墓のある「興禅寺」、そして江戸時代を通じて福島関所の代官を務めた「山村家代官屋敷」を巡りました。

その後、38番目の小さな宿場町である上松宿を抜けて、木曽川の景勝の地である「寝覚の床」を通り、中央本線の小さな駅である「倉本駅」前に至る計33.8㌔を踏破しました。

薮原宿から倉本駅までの行程では比較的平坦な土地を歩きました。

そして街道に沿って、木曽川が清らかな流れを見せ、その流れの向こうには緑濃い山並みが迫り、まさに木曽谷を歩いているんだ、という実感を得た旅となりました。

さあ!いよいよ第3回の木曽路の旅が始まります。

今回の旅では39番目の須原宿、40番目の野尻宿、41番目の三留野宿、42番目の妻籠宿を辿り、馬籠宿の入り口までの34,2キロを2泊3日で辿ります。前回と同様に道程に沿って木曽川が流れ、折り重なるようにつづく山並みを眺めながらの旅となります。

倉本駅舎

倉本駅舎

倉本駅は無人駅である。乗り降りする人はほとんどいないのではないでしょうか。中山道の道筋は国道19号線から分かれるように、中央本線の倉本駅のホーム下のガードをくぐることから始まります。緩やかな坂道を進みながら、ふと後ろを振り返ると、倉本駅の小さな駅舎が畑の向こうにポツンと置かれています。

倉本駅遠望

倉本駅遠望

つづら折りの道筋はすぐに倉本の小さな集落へとさしかかります。この集落は上松と須原の間の立場的な場所で、何軒かの茶屋が置かれていたといいます。

倉本の集落

倉本の集落

集落の中には庚申塔が街道脇に置かれています。この庚申塔は江戸時代の享保12年(1727)の建立で、「除三尸之罪」と彫られています。庚申塔の脇にはこんな説明板が置かれています。

「暦の上で六十日に一度めぐってくる庚申(かのえさる)の日に、その夜を眠らずに過して、長寿を願う信仰を庚申待(こうしんまち)といいます。人間の身中には、誰でも三戸九虫(さんしきゅうちゅう)が宿っていて、この虫は庚申の夜に人が寝た時、天へ上って天帝に、人間の罪過を告げて、人の生命を縮めるといいます。この虫の報告が五百条になると、その人は死ぬそうです。そこで庚申の日に、三戸の虫が寝ている時、天へ上らぬように、夜起きているわけです。」

人の気配すら感じない倉本集落を進んで行きます。中山道(木曽路)の道筋はかつてのものとはかなり違っているようで、19号線に吸収されたり、道筋が途中で消滅していたりと本来の道がどのように辿っていたのかが分からなくなっている部分が多くあるようです。

倉本集落を貫く旧街道筋も同様で、中山道は突然あるいてきた道から逸れるように右手へと折れ曲がり、下り坂へと変ります。本来はこの道筋ではないように思われるのですが、表示に従って草道へと進んでいきます。

草道を下りきると、舗装道路へとでてきます。私たちはこの舗装を辿り、19号線との合流地点へと下っていきます。

実はこの辺りの旧木曽路は舗装道路から逸れて、大沢川の流れる岸辺に至るようです。そして大沢川を渡り(渡河といっても現在は木橋すらありません)、道なき道を進んで現在の19号線へと合流するルートがあるらしいのですが、ちょっと危険なので舗装道路を下ることにします。

19号線に合流して、大沢川に架かる大沢橋を渡り先を急ぐことにします。私たちは19号線の左側を歩いていきます。

万場(まんば)の信号交差点を過ぎると、19号線の反対側にほんの少し道幅が広がった場所にさしかかります。その場所に置かれているのが「倉本の一里塚跡」です。お江戸日本橋から数えて71番目の一里塚です。

一里塚跡を過ぎると、道筋はすぐに池の尻信号交差点にさしかかります。信号交差点で右側へ移動します。そして19号線から右手に分岐する小径の坂道を下っていきます。ここが池の尻集落です。ここもかつての立場があった場所です。小さな集落ですが、趣ある民家が並んでいます。

池の尻集落

池の尻集落

その中の1軒の民家の土台の石積みが見事なもので、その積み方はまさにお城の石垣を思わせる立派なものです。この家に住んでいる方の説明によると、この積み方はかなり技術を要するもので、丸石がずれないように組み合わせる技術は真似できないとのことです。

民家の石積

民家の石積

家の裏側に回り込むと、木曽川が流れています。その河原には大きな花崗岩がゴロゴロと転がり、それまでの木曽川とは異なった姿を見せています。

木曽川

木曽川

その荒々しい河原の背後には緑濃い山並みが連なり、その木々の緑に中にまるでライン河畔に建つ古城のような白い建物が見えます。これが桃山発電所です。この趣のある桃山発電所は大正12年(1923)竣工で、一連の木曽川水系の発電所の中では珍しい鉄筋コンクリートの構造体であるのと併せ、そのゴシック風の外観を特色とする発電所建築です。

静かな佇まいを見せる池の尻集落を抜け、後ろを振り返ると、集落の家並が緑濃い山並みを背景にして田園風景の中に溶け込んでいます。

池の尻集落遠望

池の尻集落遠望

道筋はこの先で舗装道路が終わり、草道へと変ります。草道は僅かな距離で、木曽川に注ぎ込む滝の沢に架けられた橋がある場所で19号線に合流します。右手には木曽川の向こうに桃山発電所の建物が間近に見ることができます。

桃山発電所

桃山発電所

その合流地点には標高588mの表示が置かれています。

標高588m

標高588m

そしてこの標高588mの表示を過ぎると、大桑村に入りますが、ここからしばらくの間は19号線にそって歩きます。

中京圏から信濃を繋ぐ国道19号線は物流の要であるため、ひっきりなしに大型トラックが走ります。歩道帯が敷設された部分では、それほど恐怖は感じませんが、それでもスピードをあげて走り抜けるトラックの風圧はかなりのものです。

雨が降ると、その風圧によりトラックが水煙を巻き上げ、帽子が吹き飛ばされそうになります。

19号線

19号線

国道19号線の右側は木曽川へと落ち込む崖が迫り、木曽川の河原には白い花崗岩の大きな岩がゴロゴロと転がり、男性的な荒々しい景色を見せています。

長い長い年月を経て、河原の岩は木曽川の水の流れで浸食され丸みを帯びています。

国道沿いの緑濃い木々の間から見える木曽川の流れと白い花崗岩のコントラストが美しく映えています。こんな風景を眺めながら木曽路を進んでいきます。

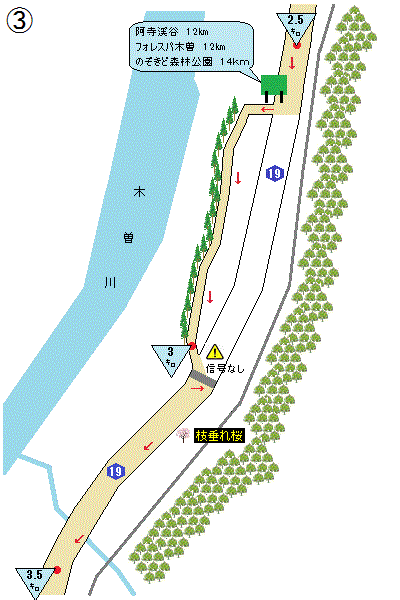

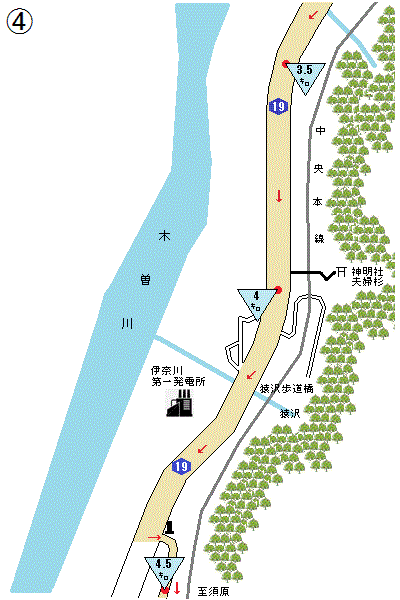

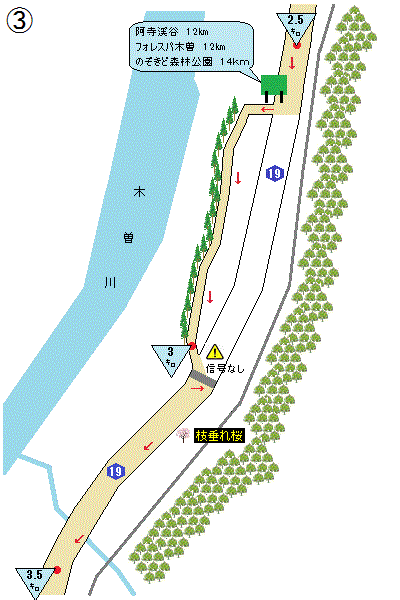

歩き始めて2.5㌔地点を過ぎると、前方に大きな看板が現れます。

看板には阿寺渓谷:12㎞、フォレスパ木曽:12㎞、のぞきど森林公園:14㎞の表示が見えます。

この看板のあるところから、私たちはいったん19号線から分岐して右手に延びる旧道へと入って行きます。

旧道は19号線と木曽川の流れの間に穿かれた街道らしい道筋です。旧道の右側は久しぶりにみる「杉並木」が続き、その木々の間から木曽川の流れを見ることができます。

400mほどでこの旧道は再び19号線と合流します。

合流地点で19号線を渡り、左側へ移動します。

信号がないので、車の往来に十分気を付けて渡ってください。

左側に移動し、19号線に沿って進むと、枝垂桜の大木が現れます。桜の季節でないので、枝垂桜の木であることに気が付かないで通り過ぎてしまうこともあります。

4月の桜の季節には見事な枝垂桜が目を楽しませてくれるのでしょう。

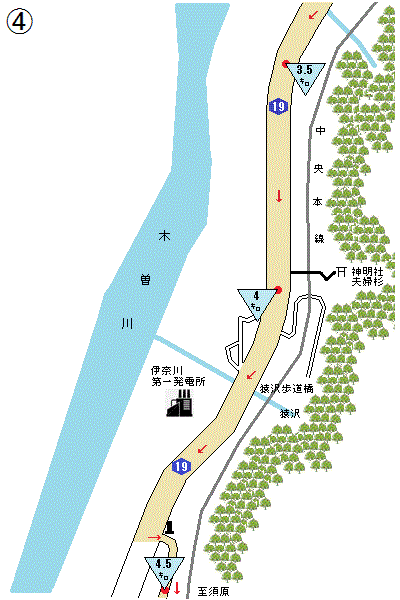

歩き始めて3.5㌔地点を通過します。ここから39番目の須原宿の東木戸まで1.5㌔に迫ってきます。

単調な19号線に沿って進んで行くと、左手に折れる狭い道筋が現れます。その道の入り口に「神明社・夫婦杉」の標が置かれています。

せっかくなので神明社への参詣を兼ねて、夫婦杉を見学することにします。

中央本線の線路の下をくぐるトンネルを抜けていくと、参道らしい石段が見えてきます。

石段を上りきると、目の前には鬱蒼とした木々に覆われた祠が鳥居の奥に鎮座し、その祠を守るように2本の杉の大木が構えています。

神明社

神明社

樹齢がどのくらいなのかは定かではありませんが、おそらく数百年クラスの古木であることは間違いありません。

また、神明社と呼ばれているので、祭神は天照でしょう。

普段の日は訪れる人もまばらなこの神明社ですが、1キロ先には須原宿があるので、昔から宿内の住民が崇敬している神社だと思います。

《エゲ坂の旧道》

国道19号を横切って木曽川に注ぎ込む猿沢からこの先の須原宿手前まで「エゲ坂の旧道」と呼ばれている中山道がわずかに残っているといいます。とはいっても、江戸の方から進んできた場合は、その旧道は藪に阻まれ、辿ることは難しいようです。

逆に須原宿側からは猿沢の手前までかつての旧街道を辿ることができるらしいのです。

しかしすでに廃道になっているので、須原側からの道筋も倒木や道の崩落もあるので歩くには適していないようです。

そんなことで私たちは19号線に沿って進んで行きます。

途中19号線から左へ分岐する細い道筋を辿って須原宿の東木戸へと向かうことにします。

分岐点には「中山道」と刻まれた石柱が置かれています。道筋は細く、夏の季節は路肩に雑草が生え茂り、旧街道らしい雰囲気を漂わせています。

国道19号線から逸れて、旧街道らしい道筋を辿ること、およそ500mで再び19号線と合流します。しかし合流距離はほんの僅かで、道筋は須原宿内へとのびる旧街道筋へと入ります。

その入口に「左 中山道」、「水舟の里」そして「一里塚跡碑」が置かれています。

道標

道標

水舟の里

水舟の里

一里塚跡碑

一里塚跡碑

歩き始めて5㎞強で39番目の宿場である「須原宿」の入口にさしかかります。成立当時は木曽川の流れに近かった須原宿は正徳5年(1715)の木曽川の氾濫によって旧宿場が流失し、その後享保2年(1717)に現在地に移転した歴史があります。

天保14年(1843)の頃の記録によると、須原宿の規模は本陣1、脇本陣1、旅籠24軒、家数104軒そして人口748人とあります。幕末の慶応2年(1866)の大火で宿内の半数近くが焼失し、現在残る建物は明治に入って建て替えとものです。宿内の距離は450mです。

宿内の道幅は現在も比較的広く、高い建物(マンションらしきもの)もほとんどなく、空が広く感じる宿場町です。宿場の入り口は中央本線の須原駅をちょっと過ぎた辺りのようです。

駅前で店を構える「大和屋」では江戸時代からの須原の名物である「桜の花漬」を製造販売しています。

大和屋

大和屋

須原駅前を過ぎると、街道の右脇に高札場跡の看板が目立たない存在で置かれています。

須原駅前

須原駅前

それでは宿内へと入って行きましょう。印象としては古い家並みがそれほど多くないと感じます。ただ前述のように高い建物がないため、宿場町としての雰囲気はいくらか残っているように感じます。

須原の家並

須原の家並

そして宿内のいたるところに丸太をくりぬいて造った「水舟」が置かれ、清らかな水が流れています。人通りが少ない宿内の路傍に置かれた水舟とこんこんと湧き出す清水の音が静かな宿内に彩りを添えています。

水舟

水舟

それでは須原宿の中心へと入っていきましょう。街道の右側に古めかしい商家が見えてきます。

店先には薦被りの酒樽が積まれているので、一見して造り酒屋であることが分かります。

西尾酒造と呼ばれる江戸時代からつづく老舗の酒屋さんですが、当家は街道時代には脇本陣、問屋そして庄屋と務めた名家で、現在も地酒である「木曽のかけはし(辛口)」の蔵元として商売をしています。酒屋としても300年の歴史をもっています。

この西尾酒造のほぼ真向いの古い民家の前に、須原宿のランドマークである「水舟」とその後ろに大きな石碑が一つ建っています。

正岡子規歌碑

正岡子規歌碑

石碑には正岡子規の歌が刻まれています。明治24年(1891)に子規が須原を訪れた時に詠んだ歌です。

「寝ぬ夜半を いかにあかさん山里は 月いつるほとの 空たにもなし」

ちなみに明治24年にはまだ中央本線は須原まで開通していません。ということはここまで歩いてきたわけです。

尚、須原駅の広場脇には幸田露伴の文学碑が置かれています。碑面には「明治22年、木曽路を旅した幸田露伴は須原宿に泊まり、その縁で出世作「風流仏」を著した。と刻まれています。

幸田露伴文学碑

幸田露伴文学碑

そして西尾酒造のちょっと先に常夜燈と黒塀のある場所は、島崎藤村の「ある女の生涯」の舞台となった「清水医院跡」です。この病院には藤村の姉である「園さん」も入院したことがあるそうです。かつての建物は現在、愛知県の明治村に移築、保存されています。

清水医院跡

清水医院跡

須原宿家並

須原宿家並

水舟

水舟

さあ!須原宿の西木戸近くにさしかかります。そんな場所に建つ風情ある建物が街道時代の「旅籠・柏屋」です。障子張りがガラス窓に変った以外は当寺のままのようです。2階の軒下に「三都講」の看板が今でも架かっています。

旅籠・柏屋

旅籠・柏屋

《三都講》

江戸時代後期に作られた宿屋名簿で、今で言うホテルガイド的なものです。大阪の商人で全国を行商していた松屋甚四郎と手代源助が、文化元年(1804)に誰でも安心して泊まれる旅籠の組合「浪花組」を立ち上げます。

優良旅籠を指定し、加盟の旅籠には目印の看板も掛けさせました。そのネットワークはさらに広がり、江戸を元にした「東講」、大阪・京都・江戸を元にした「三都講」ができます。その「三都講」が出した宿屋名簿(ガイドブック)で宿を選んだと言うわけです。

また、講とは現在のグループ旅行の形態のこともいいます。代表的なものとして「伊勢講」「富士講」「大山講」があり、江戸時代にはグループを組んで参詣に赴いたのです。そしてこれらの講が安心して泊まれる旅籠を選んで協定旅籠としたのです。

ですから広重の絵の中でも、宿場の旅籠の店先に〇×講と記された木札が掲げられている様子が見られます。

柏屋が立つ辺りで須原宿ははずれとなります。そのはずれに隣接して堂宇を構える名刹があります。臨済宗妙心寺派の定勝寺(じょうしょうじ)で木曽三大寺の一つです。

定勝寺山門

定勝寺山門

室町時代初期(嘉慶年間1387~1389)木曽家11代目親豊により創建されたと伝わる古刹です。二度の木曽川氾濫で流失し、慶長3年(1598)に現在地に再建されました。

桃山時代末期から江戸時代初期頃に見られる庭園様式の「鶴亀蓬莱庭園」が見所です。

木曽三大寺とは木曽町(木曽福島)の興禅寺、長福寺とここ定勝寺のことをいいます。

静かな雰囲気を漂わせる石段を上ると山門が置かれています。この山門も重要文化財です。

山門は四脚門で、屋根は切妻で檜皮で葺かれています。

山門をくぐると、左手にご本堂、その奥に庫裡が置かれています。本堂、庫裡ともに国の重要文化財です。

文化財拝観料:大人300円(団体割引30名以上:250円

境内全体の雰囲気はまるで京都のお寺に迷い込んでしまったような錯覚すら覚えます。

夏場の季節のため、境内の木々は緑一色に彩られています。境内にはたくさんの紅葉の木があるので、秋の紅葉シーズンはきっと美しい彩となって目を楽しませてくれるのでしょう。

木曽福島の興禅寺は昭和の大火でほとんどの堂宇を焼失し、新たに建て替えられたものでした。このため、古さを感じることがなく、木曽三大寺の一つとはいえ、それほど印象に残りませんでした。

一方、ここ定勝寺は境内の美しさもさることながら、全体的にしっとりとした風情に満ちて、しばしくつろいでいたいと思わせる雰囲気が漂っています。尚、境内には須坂ばねその石碑がある。ばねそとは はね踊り衆の意味からでた言葉という。5月5日に行われる花祭りで、子供らによって踊られるといいます。

須原宿は同じ木曽路にありながら、それほど観光地化していないような印象が残ります。静かな佇まいの中で、ここに住む方々の生活が優先しているような空気が流れています。とは言っても、かつての宿内にはコンビニ、洒落た飲食店をはじめ商店らしきものがありません。ただ宿のほぼ中心あたりに「なんでも屋」のようなマーケットが1軒ありました。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

福島の宿内では江戸時代の四大関所の一つである「福島の関所跡」、木曽山村家の菩提寺であり、義仲の墓のある「興禅寺」、そして江戸時代を通じて福島関所の代官を務めた「山村家代官屋敷」を巡りました。

その後、38番目の小さな宿場町である上松宿を抜けて、木曽川の景勝の地である「寝覚の床」を通り、中央本線の小さな駅である「倉本駅」前に至る計33.8㌔を踏破しました。

薮原宿から倉本駅までの行程では比較的平坦な土地を歩きました。

そして街道に沿って、木曽川が清らかな流れを見せ、その流れの向こうには緑濃い山並みが迫り、まさに木曽谷を歩いているんだ、という実感を得た旅となりました。

さあ!いよいよ第3回の木曽路の旅が始まります。

今回の旅では39番目の須原宿、40番目の野尻宿、41番目の三留野宿、42番目の妻籠宿を辿り、馬籠宿の入り口までの34,2キロを2泊3日で辿ります。前回と同様に道程に沿って木曽川が流れ、折り重なるようにつづく山並みを眺めながらの旅となります。

倉本駅舎

倉本駅舎倉本駅は無人駅である。乗り降りする人はほとんどいないのではないでしょうか。中山道の道筋は国道19号線から分かれるように、中央本線の倉本駅のホーム下のガードをくぐることから始まります。緩やかな坂道を進みながら、ふと後ろを振り返ると、倉本駅の小さな駅舎が畑の向こうにポツンと置かれています。

倉本駅遠望

倉本駅遠望つづら折りの道筋はすぐに倉本の小さな集落へとさしかかります。この集落は上松と須原の間の立場的な場所で、何軒かの茶屋が置かれていたといいます。

倉本の集落

倉本の集落集落の中には庚申塔が街道脇に置かれています。この庚申塔は江戸時代の享保12年(1727)の建立で、「除三尸之罪」と彫られています。庚申塔の脇にはこんな説明板が置かれています。

「暦の上で六十日に一度めぐってくる庚申(かのえさる)の日に、その夜を眠らずに過して、長寿を願う信仰を庚申待(こうしんまち)といいます。人間の身中には、誰でも三戸九虫(さんしきゅうちゅう)が宿っていて、この虫は庚申の夜に人が寝た時、天へ上って天帝に、人間の罪過を告げて、人の生命を縮めるといいます。この虫の報告が五百条になると、その人は死ぬそうです。そこで庚申の日に、三戸の虫が寝ている時、天へ上らぬように、夜起きているわけです。」

人の気配すら感じない倉本集落を進んで行きます。中山道(木曽路)の道筋はかつてのものとはかなり違っているようで、19号線に吸収されたり、道筋が途中で消滅していたりと本来の道がどのように辿っていたのかが分からなくなっている部分が多くあるようです。

倉本集落を貫く旧街道筋も同様で、中山道は突然あるいてきた道から逸れるように右手へと折れ曲がり、下り坂へと変ります。本来はこの道筋ではないように思われるのですが、表示に従って草道へと進んでいきます。

草道を下りきると、舗装道路へとでてきます。私たちはこの舗装を辿り、19号線との合流地点へと下っていきます。

実はこの辺りの旧木曽路は舗装道路から逸れて、大沢川の流れる岸辺に至るようです。そして大沢川を渡り(渡河といっても現在は木橋すらありません)、道なき道を進んで現在の19号線へと合流するルートがあるらしいのですが、ちょっと危険なので舗装道路を下ることにします。

19号線に合流して、大沢川に架かる大沢橋を渡り先を急ぐことにします。私たちは19号線の左側を歩いていきます。

万場(まんば)の信号交差点を過ぎると、19号線の反対側にほんの少し道幅が広がった場所にさしかかります。その場所に置かれているのが「倉本の一里塚跡」です。お江戸日本橋から数えて71番目の一里塚です。

一里塚跡を過ぎると、道筋はすぐに池の尻信号交差点にさしかかります。信号交差点で右側へ移動します。そして19号線から右手に分岐する小径の坂道を下っていきます。ここが池の尻集落です。ここもかつての立場があった場所です。小さな集落ですが、趣ある民家が並んでいます。

池の尻集落

池の尻集落その中の1軒の民家の土台の石積みが見事なもので、その積み方はまさにお城の石垣を思わせる立派なものです。この家に住んでいる方の説明によると、この積み方はかなり技術を要するもので、丸石がずれないように組み合わせる技術は真似できないとのことです。

民家の石積

民家の石積家の裏側に回り込むと、木曽川が流れています。その河原には大きな花崗岩がゴロゴロと転がり、それまでの木曽川とは異なった姿を見せています。

木曽川

木曽川その荒々しい河原の背後には緑濃い山並みが連なり、その木々の緑に中にまるでライン河畔に建つ古城のような白い建物が見えます。これが桃山発電所です。この趣のある桃山発電所は大正12年(1923)竣工で、一連の木曽川水系の発電所の中では珍しい鉄筋コンクリートの構造体であるのと併せ、そのゴシック風の外観を特色とする発電所建築です。

静かな佇まいを見せる池の尻集落を抜け、後ろを振り返ると、集落の家並が緑濃い山並みを背景にして田園風景の中に溶け込んでいます。

池の尻集落遠望

池の尻集落遠望道筋はこの先で舗装道路が終わり、草道へと変ります。草道は僅かな距離で、木曽川に注ぎ込む滝の沢に架けられた橋がある場所で19号線に合流します。右手には木曽川の向こうに桃山発電所の建物が間近に見ることができます。

桃山発電所

桃山発電所その合流地点には標高588mの表示が置かれています。

標高588m

標高588mそしてこの標高588mの表示を過ぎると、大桑村に入りますが、ここからしばらくの間は19号線にそって歩きます。

中京圏から信濃を繋ぐ国道19号線は物流の要であるため、ひっきりなしに大型トラックが走ります。歩道帯が敷設された部分では、それほど恐怖は感じませんが、それでもスピードをあげて走り抜けるトラックの風圧はかなりのものです。

雨が降ると、その風圧によりトラックが水煙を巻き上げ、帽子が吹き飛ばされそうになります。

19号線

19号線国道19号線の右側は木曽川へと落ち込む崖が迫り、木曽川の河原には白い花崗岩の大きな岩がゴロゴロと転がり、男性的な荒々しい景色を見せています。

長い長い年月を経て、河原の岩は木曽川の水の流れで浸食され丸みを帯びています。

国道沿いの緑濃い木々の間から見える木曽川の流れと白い花崗岩のコントラストが美しく映えています。こんな風景を眺めながら木曽路を進んでいきます。

歩き始めて2.5㌔地点を過ぎると、前方に大きな看板が現れます。

看板には阿寺渓谷:12㎞、フォレスパ木曽:12㎞、のぞきど森林公園:14㎞の表示が見えます。

この看板のあるところから、私たちはいったん19号線から分岐して右手に延びる旧道へと入って行きます。

旧道は19号線と木曽川の流れの間に穿かれた街道らしい道筋です。旧道の右側は久しぶりにみる「杉並木」が続き、その木々の間から木曽川の流れを見ることができます。

400mほどでこの旧道は再び19号線と合流します。

合流地点で19号線を渡り、左側へ移動します。

信号がないので、車の往来に十分気を付けて渡ってください。

左側に移動し、19号線に沿って進むと、枝垂桜の大木が現れます。桜の季節でないので、枝垂桜の木であることに気が付かないで通り過ぎてしまうこともあります。

4月の桜の季節には見事な枝垂桜が目を楽しませてくれるのでしょう。

歩き始めて3.5㌔地点を通過します。ここから39番目の須原宿の東木戸まで1.5㌔に迫ってきます。

単調な19号線に沿って進んで行くと、左手に折れる狭い道筋が現れます。その道の入り口に「神明社・夫婦杉」の標が置かれています。

せっかくなので神明社への参詣を兼ねて、夫婦杉を見学することにします。

中央本線の線路の下をくぐるトンネルを抜けていくと、参道らしい石段が見えてきます。

石段を上りきると、目の前には鬱蒼とした木々に覆われた祠が鳥居の奥に鎮座し、その祠を守るように2本の杉の大木が構えています。

神明社

神明社樹齢がどのくらいなのかは定かではありませんが、おそらく数百年クラスの古木であることは間違いありません。

また、神明社と呼ばれているので、祭神は天照でしょう。

普段の日は訪れる人もまばらなこの神明社ですが、1キロ先には須原宿があるので、昔から宿内の住民が崇敬している神社だと思います。

《エゲ坂の旧道》

国道19号を横切って木曽川に注ぎ込む猿沢からこの先の須原宿手前まで「エゲ坂の旧道」と呼ばれている中山道がわずかに残っているといいます。とはいっても、江戸の方から進んできた場合は、その旧道は藪に阻まれ、辿ることは難しいようです。

逆に須原宿側からは猿沢の手前までかつての旧街道を辿ることができるらしいのです。

しかしすでに廃道になっているので、須原側からの道筋も倒木や道の崩落もあるので歩くには適していないようです。

そんなことで私たちは19号線に沿って進んで行きます。

途中19号線から左へ分岐する細い道筋を辿って須原宿の東木戸へと向かうことにします。

分岐点には「中山道」と刻まれた石柱が置かれています。道筋は細く、夏の季節は路肩に雑草が生え茂り、旧街道らしい雰囲気を漂わせています。

国道19号線から逸れて、旧街道らしい道筋を辿ること、およそ500mで再び19号線と合流します。しかし合流距離はほんの僅かで、道筋は須原宿内へとのびる旧街道筋へと入ります。

その入口に「左 中山道」、「水舟の里」そして「一里塚跡碑」が置かれています。

道標

道標 水舟の里

水舟の里 一里塚跡碑

一里塚跡碑歩き始めて5㎞強で39番目の宿場である「須原宿」の入口にさしかかります。成立当時は木曽川の流れに近かった須原宿は正徳5年(1715)の木曽川の氾濫によって旧宿場が流失し、その後享保2年(1717)に現在地に移転した歴史があります。

天保14年(1843)の頃の記録によると、須原宿の規模は本陣1、脇本陣1、旅籠24軒、家数104軒そして人口748人とあります。幕末の慶応2年(1866)の大火で宿内の半数近くが焼失し、現在残る建物は明治に入って建て替えとものです。宿内の距離は450mです。

宿内の道幅は現在も比較的広く、高い建物(マンションらしきもの)もほとんどなく、空が広く感じる宿場町です。宿場の入り口は中央本線の須原駅をちょっと過ぎた辺りのようです。

駅前で店を構える「大和屋」では江戸時代からの須原の名物である「桜の花漬」を製造販売しています。

大和屋

大和屋須原駅前を過ぎると、街道の右脇に高札場跡の看板が目立たない存在で置かれています。

須原駅前

須原駅前それでは宿内へと入って行きましょう。印象としては古い家並みがそれほど多くないと感じます。ただ前述のように高い建物がないため、宿場町としての雰囲気はいくらか残っているように感じます。

須原の家並

須原の家並そして宿内のいたるところに丸太をくりぬいて造った「水舟」が置かれ、清らかな水が流れています。人通りが少ない宿内の路傍に置かれた水舟とこんこんと湧き出す清水の音が静かな宿内に彩りを添えています。

水舟

水舟

それでは須原宿の中心へと入っていきましょう。街道の右側に古めかしい商家が見えてきます。

店先には薦被りの酒樽が積まれているので、一見して造り酒屋であることが分かります。

西尾酒造と呼ばれる江戸時代からつづく老舗の酒屋さんですが、当家は街道時代には脇本陣、問屋そして庄屋と務めた名家で、現在も地酒である「木曽のかけはし(辛口)」の蔵元として商売をしています。酒屋としても300年の歴史をもっています。

この西尾酒造のほぼ真向いの古い民家の前に、須原宿のランドマークである「水舟」とその後ろに大きな石碑が一つ建っています。

正岡子規歌碑

正岡子規歌碑石碑には正岡子規の歌が刻まれています。明治24年(1891)に子規が須原を訪れた時に詠んだ歌です。

「寝ぬ夜半を いかにあかさん山里は 月いつるほとの 空たにもなし」

ちなみに明治24年にはまだ中央本線は須原まで開通していません。ということはここまで歩いてきたわけです。

尚、須原駅の広場脇には幸田露伴の文学碑が置かれています。碑面には「明治22年、木曽路を旅した幸田露伴は須原宿に泊まり、その縁で出世作「風流仏」を著した。と刻まれています。

幸田露伴文学碑

幸田露伴文学碑そして西尾酒造のちょっと先に常夜燈と黒塀のある場所は、島崎藤村の「ある女の生涯」の舞台となった「清水医院跡」です。この病院には藤村の姉である「園さん」も入院したことがあるそうです。かつての建物は現在、愛知県の明治村に移築、保存されています。

清水医院跡

清水医院跡 須原宿家並

須原宿家並 水舟

水舟さあ!須原宿の西木戸近くにさしかかります。そんな場所に建つ風情ある建物が街道時代の「旅籠・柏屋」です。障子張りがガラス窓に変った以外は当寺のままのようです。2階の軒下に「三都講」の看板が今でも架かっています。

旅籠・柏屋

旅籠・柏屋《三都講》

江戸時代後期に作られた宿屋名簿で、今で言うホテルガイド的なものです。大阪の商人で全国を行商していた松屋甚四郎と手代源助が、文化元年(1804)に誰でも安心して泊まれる旅籠の組合「浪花組」を立ち上げます。

優良旅籠を指定し、加盟の旅籠には目印の看板も掛けさせました。そのネットワークはさらに広がり、江戸を元にした「東講」、大阪・京都・江戸を元にした「三都講」ができます。その「三都講」が出した宿屋名簿(ガイドブック)で宿を選んだと言うわけです。

また、講とは現在のグループ旅行の形態のこともいいます。代表的なものとして「伊勢講」「富士講」「大山講」があり、江戸時代にはグループを組んで参詣に赴いたのです。そしてこれらの講が安心して泊まれる旅籠を選んで協定旅籠としたのです。

ですから広重の絵の中でも、宿場の旅籠の店先に〇×講と記された木札が掲げられている様子が見られます。

柏屋が立つ辺りで須原宿ははずれとなります。そのはずれに隣接して堂宇を構える名刹があります。臨済宗妙心寺派の定勝寺(じょうしょうじ)で木曽三大寺の一つです。

定勝寺山門

定勝寺山門室町時代初期(嘉慶年間1387~1389)木曽家11代目親豊により創建されたと伝わる古刹です。二度の木曽川氾濫で流失し、慶長3年(1598)に現在地に再建されました。

桃山時代末期から江戸時代初期頃に見られる庭園様式の「鶴亀蓬莱庭園」が見所です。

木曽三大寺とは木曽町(木曽福島)の興禅寺、長福寺とここ定勝寺のことをいいます。

静かな雰囲気を漂わせる石段を上ると山門が置かれています。この山門も重要文化財です。

山門は四脚門で、屋根は切妻で檜皮で葺かれています。

山門をくぐると、左手にご本堂、その奥に庫裡が置かれています。本堂、庫裡ともに国の重要文化財です。

文化財拝観料:大人300円(団体割引30名以上:250円

境内全体の雰囲気はまるで京都のお寺に迷い込んでしまったような錯覚すら覚えます。

夏場の季節のため、境内の木々は緑一色に彩られています。境内にはたくさんの紅葉の木があるので、秋の紅葉シーズンはきっと美しい彩となって目を楽しませてくれるのでしょう。

木曽福島の興禅寺は昭和の大火でほとんどの堂宇を焼失し、新たに建て替えられたものでした。このため、古さを感じることがなく、木曽三大寺の一つとはいえ、それほど印象に残りませんでした。

一方、ここ定勝寺は境内の美しさもさることながら、全体的にしっとりとした風情に満ちて、しばしくつろいでいたいと思わせる雰囲気が漂っています。尚、境内には須坂ばねその石碑がある。ばねそとは はね踊り衆の意味からでた言葉という。5月5日に行われる花祭りで、子供らによって踊られるといいます。

須原宿は同じ木曽路にありながら、それほど観光地化していないような印象が残ります。静かな佇まいの中で、ここに住む方々の生活が優先しているような空気が流れています。とは言っても、かつての宿内にはコンビニ、洒落た飲食店をはじめ商店らしきものがありません。ただ宿のほぼ中心あたりに「なんでも屋」のようなマーケットが1軒ありました。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます