新年明けましておめでとうございます。

今年もよろしくご愛顧のほどお願い申し上げます。

さて、年初めの恒例として地元深川の七福神詣に行ってまいりました。

三が日を過ぎ、仕事始めにあたる今日6日、七福神詣の参詣客でごった返しているものと予想していたのですが、道中それほどの混雑もなく、各寺社もすんなりとお参りをすますことができました。

出立は都営地下鉄森下駅至近の深川神明宮からです。

神明宮の鳥居

神明宮の鳥居

神明宮の寿老人

神明宮の寿老人

神明宮から万年橋通りを横切り、芭蕉記念館の小さな庭を突き抜けて、隅田河岸へと向かいます。晴れ渡った空の下、川面が冬の低い日差しにキラキラと揺れ動いています。そんな川面を滑るように進んできたのが、隅田川クルーズ(東京観光汽船)の「ヒミコ」です。

新大橋方面を俯瞰

新大橋方面を俯瞰

ヒミコ号

ヒミコ号

清洲橋方面を俯瞰

隅田河岸を歩き、小名木川が隅田川に注ぎ込む合流点へと向かいます。その合流点を見下ろすように置かれているのが「江東区芭蕉記念館分館」です。河岸の堤防からいったん降りて、可愛らしい芭蕉記念館分館へと向かいます。

お江戸元禄の時代にちょうどこの辺りに芭蕉が庵をむすんだ場所があったことで、その記念に設置されたものです。

そして芭蕉翁はこの場所であの有名な「古池や蛙飛び込む水の音」を詠んだといわれています。

そんな記念すべき場所に隅田川を眺めるように、芭蕉翁の坐像が置かれています。

芭蕉坐像

芭蕉坐像

芭蕉坐像

芭蕉坐像

江東区芭蕉記念館分館

江東区芭蕉記念館分館

さあ、それでは再び深川七福神詣の道筋へと戻ることにしましょう。

小名木川に架かる有名な橋、「万年橋」を渡り、いよいよ住吉白河へと入っていきます。

万年橋

万年橋

万年橋を渡り、最初の角を左へ折れ、小名木川に沿った路地を進むと、相撲部屋が現れます。両国に近い場所がら、この辺りには幾つも相撲部屋が点在しています。

そんな深川らしい風情を楽しみながら進むと、布袋尊を祀る「深川稲荷神社」が現れます。

深川稲荷神社

深川稲荷神社

訪れる参詣客もまばらな深川稲荷神社をあとに、賑やかな清澄白河へと進んでいきます。清澄白河には江戸時代の紀伊国屋文左衛門や明治の岩崎家の屋敷として使われていた「清澄公園」があることで知られています。

今日の主題は七福神詣ということで、足早に清澄庭園脇を進み、清澄通りを横切り深川江戸資料館通りへと入っていきます。せっかくなので、資料館通りに入ってすぐ左手に堂宇を構える「霊厳寺」に立ち寄ることにしました。

霊厳寺ご本堂

霊厳寺ご本堂

霊厳寺は江戸時代の寛政の改革を断行した老中「松平定信公」の墓があることで知られています。そしてもう一つ有名なものとして、境内には江戸六地蔵第5番目にあたる大きなお地蔵さんが鎮座しています。

霊厳寺の六地蔵

霊厳寺の六地蔵

江戸の深川の風情を残す「資料館通り」を進んで行くと、界隈には深川名物の「深川丼」の店が数軒並んでいます。そんな道筋を辿りながら、毘沙門天を祀る龍光院を目指すことにします。

その途中には、家康公の側室であった「阿茶の局」の墓がある雲光院の門前が現れます。

雲光院門前

雲光院門前

雲光院を過ぎると、龍光院はもうすぐです。

龍光院門前

龍光院門前

毘沙門天のお堂

毘沙門天のお堂

龍光院の毘沙門天で三神を巡ったことになります。それでは次の大黒天を祀る円珠院へと先を急ぐことにします。

円珠院門前

円珠院門前

大黒天のお堂

大黒天のお堂

円珠院をあとにすると道筋は清澄通りと合流します。清澄通りに出ると、富岡八幡宮から七福神詣を始めた参詣客がぞろぞろと歩いています。

そんな光景を眺めながら仙台堀川にかかる橋を渡っていきましょう。橋を渡った反対側の袂にもう一つの芭蕉庵である「採茶庵」が見えてきます。その庵跡にも芭蕉翁の像が置かれています。

深川には芭蕉だけに、いたる場所(芭蕉)に所縁の地が残っています。

さあ、門前仲町の賑やかな雰囲気が近づいてきます。そんな道筋の左側に現れるのが福禄寿を祀る「心行寺」です。

心行寺門前

心行寺門前

福禄寿のお堂

福禄寿のお堂

心行寺のちょうど隣に深川のお閻魔さまで知られる法乗院が堂宇を構えています。結構有名なお寺なのですが、七福神を祀っているわけではないので、参拝に訪れる人はほとんどいません。せっかくなので「お閻魔さま」にご挨拶。

法乗院の閻魔堂

法乗院の閻魔堂

お閻魔さま

お閻魔さま

閻魔様のありがたいお告げを賜り、七福神巡りも大詰めとなります。法乗院をでると清澄通りは葛西橋通りと交差します。この交差点を左へと進み、葛西橋通りに面して弁財天を祀「冬木弁天堂」へと向かいます。

冬木弁天堂の弁財天

冬木弁天堂の弁財天

冬木弁財天を詣でると、残すは恵比寿、大黒天の二神だけです。この二神は富岡八幡宮に合祀されています。ということは本日の七福神詣は富岡八幡宮が最終地点となります。

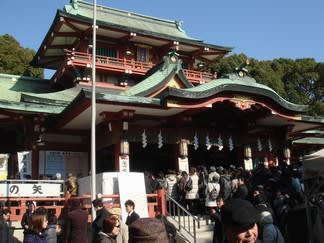

さあ、いよいよ富岡八幡宮境内に到着です。恵比寿、大黒は本社殿とは分離されたところに祠を構えています。

富岡八幡宮の恵比寿・大黒

富岡八幡宮の恵比寿・大黒

富岡八幡宮本社殿

富岡八幡宮本社殿

富岡八幡宮大鳥居

恵比寿・大黒に詣で、七神をすべて巡ることができました。森下からここ富岡八幡宮までおよそ1時間30分の行程でした。今年も穏やかな年であることと、家族一同が健康に過ごせることを祈った七福神詣でした。

粋な深川・お江戸の総鎮守「富岡八幡宮」の酉の市

お江戸深川七福神詣で

お江戸下町・深川七福神「その1」(~新年恒例の深川七福神めぐりのための得々情報~【本所深川七福神】

お江戸下町・深川七福神「その2」(~新年恒例の深川七福神めぐりのための得々情報~【本所深川七福神】

必見!!横綱白鵬の名も刻まれる50連勝超力士碑【お江戸深川・富岡八幡宮】

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

今年もよろしくご愛顧のほどお願い申し上げます。

さて、年初めの恒例として地元深川の七福神詣に行ってまいりました。

三が日を過ぎ、仕事始めにあたる今日6日、七福神詣の参詣客でごった返しているものと予想していたのですが、道中それほどの混雑もなく、各寺社もすんなりとお参りをすますことができました。

出立は都営地下鉄森下駅至近の深川神明宮からです。

神明宮の鳥居

神明宮の鳥居 神明宮の寿老人

神明宮の寿老人神明宮から万年橋通りを横切り、芭蕉記念館の小さな庭を突き抜けて、隅田河岸へと向かいます。晴れ渡った空の下、川面が冬の低い日差しにキラキラと揺れ動いています。そんな川面を滑るように進んできたのが、隅田川クルーズ(東京観光汽船)の「ヒミコ」です。

新大橋方面を俯瞰

新大橋方面を俯瞰 ヒミコ号

ヒミコ号

清洲橋方面を俯瞰

隅田河岸を歩き、小名木川が隅田川に注ぎ込む合流点へと向かいます。その合流点を見下ろすように置かれているのが「江東区芭蕉記念館分館」です。河岸の堤防からいったん降りて、可愛らしい芭蕉記念館分館へと向かいます。

お江戸元禄の時代にちょうどこの辺りに芭蕉が庵をむすんだ場所があったことで、その記念に設置されたものです。

そして芭蕉翁はこの場所であの有名な「古池や蛙飛び込む水の音」を詠んだといわれています。

そんな記念すべき場所に隅田川を眺めるように、芭蕉翁の坐像が置かれています。

芭蕉坐像

芭蕉坐像 芭蕉坐像

芭蕉坐像 江東区芭蕉記念館分館

江東区芭蕉記念館分館さあ、それでは再び深川七福神詣の道筋へと戻ることにしましょう。

小名木川に架かる有名な橋、「万年橋」を渡り、いよいよ住吉白河へと入っていきます。

万年橋

万年橋万年橋を渡り、最初の角を左へ折れ、小名木川に沿った路地を進むと、相撲部屋が現れます。両国に近い場所がら、この辺りには幾つも相撲部屋が点在しています。

そんな深川らしい風情を楽しみながら進むと、布袋尊を祀る「深川稲荷神社」が現れます。

深川稲荷神社

深川稲荷神社訪れる参詣客もまばらな深川稲荷神社をあとに、賑やかな清澄白河へと進んでいきます。清澄白河には江戸時代の紀伊国屋文左衛門や明治の岩崎家の屋敷として使われていた「清澄公園」があることで知られています。

今日の主題は七福神詣ということで、足早に清澄庭園脇を進み、清澄通りを横切り深川江戸資料館通りへと入っていきます。せっかくなので、資料館通りに入ってすぐ左手に堂宇を構える「霊厳寺」に立ち寄ることにしました。

霊厳寺ご本堂

霊厳寺ご本堂霊厳寺は江戸時代の寛政の改革を断行した老中「松平定信公」の墓があることで知られています。そしてもう一つ有名なものとして、境内には江戸六地蔵第5番目にあたる大きなお地蔵さんが鎮座しています。

霊厳寺の六地蔵

霊厳寺の六地蔵江戸の深川の風情を残す「資料館通り」を進んで行くと、界隈には深川名物の「深川丼」の店が数軒並んでいます。そんな道筋を辿りながら、毘沙門天を祀る龍光院を目指すことにします。

その途中には、家康公の側室であった「阿茶の局」の墓がある雲光院の門前が現れます。

雲光院門前

雲光院門前雲光院を過ぎると、龍光院はもうすぐです。

龍光院門前

龍光院門前 毘沙門天のお堂

毘沙門天のお堂龍光院の毘沙門天で三神を巡ったことになります。それでは次の大黒天を祀る円珠院へと先を急ぐことにします。

円珠院門前

円珠院門前 大黒天のお堂

大黒天のお堂円珠院をあとにすると道筋は清澄通りと合流します。清澄通りに出ると、富岡八幡宮から七福神詣を始めた参詣客がぞろぞろと歩いています。

そんな光景を眺めながら仙台堀川にかかる橋を渡っていきましょう。橋を渡った反対側の袂にもう一つの芭蕉庵である「採茶庵」が見えてきます。その庵跡にも芭蕉翁の像が置かれています。

深川には芭蕉だけに、いたる場所(芭蕉)に所縁の地が残っています。

さあ、門前仲町の賑やかな雰囲気が近づいてきます。そんな道筋の左側に現れるのが福禄寿を祀る「心行寺」です。

心行寺門前

心行寺門前 福禄寿のお堂

福禄寿のお堂心行寺のちょうど隣に深川のお閻魔さまで知られる法乗院が堂宇を構えています。結構有名なお寺なのですが、七福神を祀っているわけではないので、参拝に訪れる人はほとんどいません。せっかくなので「お閻魔さま」にご挨拶。

法乗院の閻魔堂

法乗院の閻魔堂 お閻魔さま

お閻魔さま閻魔様のありがたいお告げを賜り、七福神巡りも大詰めとなります。法乗院をでると清澄通りは葛西橋通りと交差します。この交差点を左へと進み、葛西橋通りに面して弁財天を祀「冬木弁天堂」へと向かいます。

冬木弁天堂の弁財天

冬木弁天堂の弁財天冬木弁財天を詣でると、残すは恵比寿、大黒天の二神だけです。この二神は富岡八幡宮に合祀されています。ということは本日の七福神詣は富岡八幡宮が最終地点となります。

さあ、いよいよ富岡八幡宮境内に到着です。恵比寿、大黒は本社殿とは分離されたところに祠を構えています。

富岡八幡宮の恵比寿・大黒

富岡八幡宮の恵比寿・大黒 富岡八幡宮本社殿

富岡八幡宮本社殿

富岡八幡宮大鳥居

恵比寿・大黒に詣で、七神をすべて巡ることができました。森下からここ富岡八幡宮までおよそ1時間30分の行程でした。今年も穏やかな年であることと、家族一同が健康に過ごせることを祈った七福神詣でした。

粋な深川・お江戸の総鎮守「富岡八幡宮」の酉の市

お江戸深川七福神詣で

お江戸下町・深川七福神「その1」(~新年恒例の深川七福神めぐりのための得々情報~【本所深川七福神】

お江戸下町・深川七福神「その2」(~新年恒例の深川七福神めぐりのための得々情報~【本所深川七福神】

必見!!横綱白鵬の名も刻まれる50連勝超力士碑【お江戸深川・富岡八幡宮】

富岡八幡宮本社殿

富岡八幡宮本社殿 八幡様大鳥居

八幡様大鳥居 参道の屋台

参道の屋台 参道の屋台

参道の屋台 参道の屋台

参道の屋台 参道の屋台

参道の屋台 熊手

熊手 七渡神社

七渡神社 ススキと黄葉と祠

ススキと黄葉と祠 亀戸天満宮鳥居

亀戸天満宮鳥居 本社殿

本社殿 太鼓橋と菊

太鼓橋と菊 菊1

菊1 懸崖造り1

懸崖造り1 懸崖造り2

懸崖造り2 懸崖造り3

懸崖造り3 菊2

菊2 スカイツリー型懸崖

スカイツリー型懸崖 スカイツリー型懸崖

スカイツリー型懸崖 香取神社ご社殿

香取神社ご社殿 香取神社祭礼の幟

香取神社祭礼の幟 俗称「こんにゃく神輿」

俗称「こんにゃく神輿」 末社神輿

末社神輿 末社神輿

末社神輿 車の荷台の神輿

車の荷台の神輿 荷台から降ろされる神輿

荷台から降ろされる神輿 神輿渡御

神輿渡御 神輿渡御

神輿渡御 神輿渡御

神輿渡御 神馬

神馬 神輿渡御

神輿渡御 富岡八幡宮社殿

富岡八幡宮社殿 法乗院閻魔堂

法乗院閻魔堂 閻魔様

閻魔様 池の畔の涼亭

池の畔の涼亭 菖蒲園1

菖蒲園1 菖蒲園2

菖蒲園2 菖蒲園3

菖蒲園3 霊厳寺の江戸六地蔵

霊厳寺の江戸六地蔵 芭蕉翁の像

芭蕉翁の像 隅田川の流れ

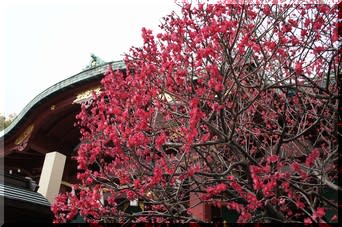

隅田川の流れ 梅の花越しのお地蔵様

梅の花越しのお地蔵様 椿の花越しのお地蔵様

椿の花越しのお地蔵様 本堂脇の梅の花

本堂脇の梅の花 隅田川を眺める芭蕉翁

隅田川を眺める芭蕉翁 正木神社の祠脇の梅の花

正木神社の祠脇の梅の花 旧安田庭園入口

旧安田庭園入口 庭内俯瞰

庭内俯瞰 石燈籠

石燈籠 池の端に咲く水仙

池の端に咲く水仙 石燈籠

石燈籠 庭内俯瞰

庭内俯瞰 切支丹燈籠?

切支丹燈籠? マリア像のレリーフか?

マリア像のレリーフか? 河津桜とスカイツリー

河津桜とスカイツリー 萩寺

萩寺 萩寺

萩寺 本社殿脇の紅梅

本社殿脇の紅梅 本社殿脇の白梅

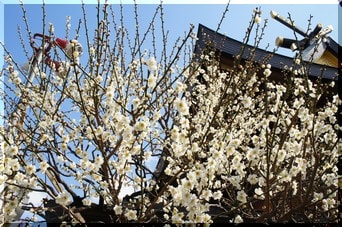

本社殿脇の白梅 社殿から見た紅梅

社殿から見た紅梅 境内の梅

境内の梅 枝垂れ梅

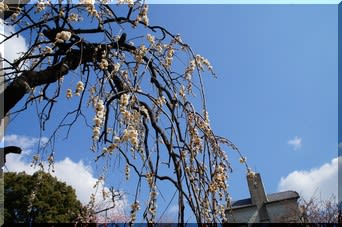

枝垂れ梅 亀戸天神本社殿

亀戸天神本社殿 境内俯瞰

境内俯瞰 梅花越しのスカイツリー

梅花越しのスカイツリー 紅梅其の壱

紅梅其の壱 枝垂れ梅

枝垂れ梅 社殿脇の梅

社殿脇の梅 紅梅其の弐

紅梅其の弐 白梅其の壱

白梅其の壱 白梅其の弐

白梅其の弐 紅梅

紅梅 湯島天神参道

湯島天神参道 其の壱

其の壱 其の弐

其の弐 其の参

其の参 其の四

其の四 其の五

其の五 其の六

其の六 天満宮大鳥居と梅の花

天満宮大鳥居と梅の花 本社殿脇の梅の木

本社殿脇の梅の木 紅梅

紅梅 ほんの少し開花した白梅

ほんの少し開花した白梅 社殿と紅梅

社殿と紅梅 大宰府の梅(盆栽)

大宰府の梅(盆栽) 擬宝珠とスカイツリー

擬宝珠とスカイツリー 亀戸天神鳥居

亀戸天神鳥居 社殿前の行列

社殿前の行列 うそ鳥

うそ鳥 古いうその奉納台

古いうその奉納台 社殿の大うそ

社殿の大うそ 天神祭の神楽

天神祭の神楽 蝋梅

蝋梅 境内俯瞰

境内俯瞰

富岡八幡宮の初詣の賑わい

富岡八幡宮の初詣の賑わい 参道の賑わい

参道の賑わい 恵比須神祠

恵比須神祠 冬木弁天堂

冬木弁天堂 心行寺門前

心行寺門前 心行寺門前

心行寺門前 福禄寿六角堂

福禄寿六角堂 円珠院門前

円珠院門前 円珠院大黒天

円珠院大黒天 龍光院門前

龍光院門前 龍光院毘沙門天

龍光院毘沙門天 深川稲荷神社前

深川稲荷神社前 深川稲荷神社布袋尊

深川稲荷神社布袋尊 寿老神祠

寿老神祠