さあ!定勝寺を辞して、ふたたび木曽路の旅をつづけていきましょう。

宿場のはずれに戻り、鍵屋の坂を下り、桝形の道筋へと進んでいきましょう。

鍵屋の坂とは道の真ん中に用水路が穿かれ、その両側に道を造った構造で、ここの場所は街道時代の名残りを見ることができる場所です。坂を下ると道筋が鋭角に曲がる場所である「桝形」にさしかかり、そのまま須原宿を終えることになります。

須原宿の桝形を過ぎると、まもなく歩き始めて6キロ地点にさしかかります。

本日の行程の半分は消化しました。

須原宿を抜けると、すぐに人家はまばらとなり、道筋は緩やかにカーブしながらいくらか勾配をあげていきます。

まもなくするとJR中央本線の踏切にさしかかります。踏切を越えると、道筋は上り坂へと変ります。

直線の長い上り坂を上がりきると、街道の右側が大きく開け、眼下には木曽川の流れと、そのほとりに建つ須原発電所が見えます。また晴れていれば後ろを振り返ると木曽駒ヶ岳の雄姿を見ることができます。

須原発電所遠望

須原発電所遠望

坂を上りきると、二軒茶屋という小さな集落があります。街道の左側は緑濃い山が迫り、道筋には住宅街がつづきます。

そして右手の山懐にお堂を構えるのが「岩出観音」です。お堂まではいきませんが、街道からちょっと逸れて、お堂を見上げる場所へと進んでいきます。

岩出観音遠望

岩出観音遠望

観音堂は別名、伊奈川観音又は橋場観音とも呼ばれており、江戸時代から昭和の初期にかけては馬産地・木曽の三大馬頭観音として馬を産育する人々の信仰を集めたていました。三大馬頭観音とは日義村の岩華観音、開田村の丸山観音のことをいいます。

お堂には「コッパ観音」と呼ばれる馬頭観音が祀られています。木曽の清水寺といわれる建物は懸崖宝形作りで、江戸時代の文化10年(1813)に再建したものです。

この辺りの地名は「橋場」というようで、木曽三大橋の一つであった「伊奈川橋」の通行番をする番所が置かれていたことから集落ができた歴史があります。

木曽三大橋とはここ伊奈川橋と桟(かけはし)、滑川橋(なめりかわばし)のことで、かつては橋杭の無い刎橋(はねばし)が架けられていたようです。現在の伊奈川橋も橋杭がありません。

伊奈川橋から見る伊奈川はゴツゴツした岩が転がり、白い波を立てながら勢いよく流れています。

橋上から眺める伊奈川の流れはなかなかの渓流美です。

伊奈川橋からの眺め

伊奈川橋からの眺め

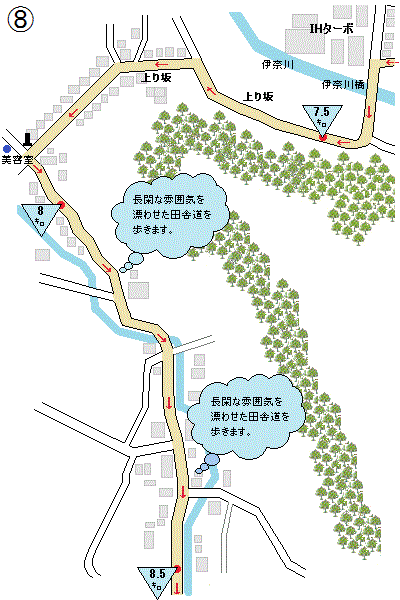

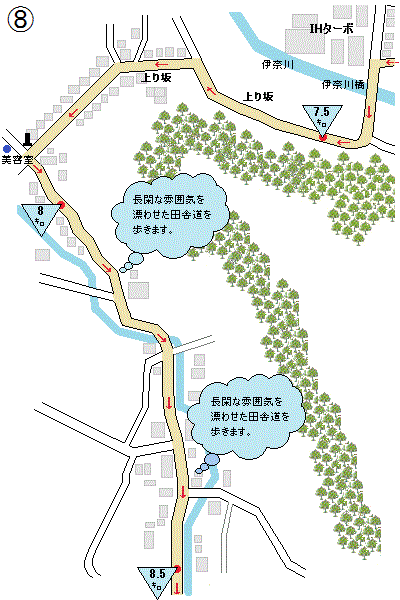

伊奈川橋を渡ると、木曽路(中山道)は右手に連なる山を回り込むように道筋が穿かれています。

そんな道筋は少し息がきれる上り坂となります。坂を登りきると大島集落が現れます。

道筋はやがて四辻にさしかかります。ここには中山道の標が置かれています。この四辻で中山道は大きく左へと折れて延びています。

初期の中山道はこのまま直進して、この先の大島橋を渡り、木曽川に沿って辿る道筋だったようです。

しかし、度重なる木曽川の氾濫によって、川筋から離すように道筋がつくられ、かなり大回りをするようなルートになったのです。

このため、街道は田園とその後方に山並みが連なるという長閑な風景の中を約1.5㌔ほど辿ることになります。

木曽路というと、やはり深い山間に穿かれた道筋というイメージが付き纏います。これまで辿ってきた道筋も木曽谷を縫うように、くねくねと道筋がつくられていました。

これは木曽川の流れに近い場所に街道がつくられたことで、木曽川がつくる渓谷に沿って歩いてきたことにほかなりません。

このため田園風景が広がる風景にお目にかかることはありませんでした。

木曽路では珍しい田園風景が広がるこの辺りは、私たち現代の旅人にとってもこれまで見慣れた山並み以外の眺望を楽しめる貴重な場所ではないでしょうか? おそらく街道時代の旅人も木曽川から離れた長閑な田園地帯を進みながら、遥か遠くに連なる山々を見ながらひと時の安息を楽しんでいたのではと思う道筋です。

そんな田園地帯を進むと、左手前方に大きな甍が見えてきます。天長院というお寺です。

江戸時代にはこの辺りに立場茶屋が置かれていたといいます。野尻宿と須原宿のちょうど中間に位置するこの立場には19軒の茶屋が軒を連ねていたようです。

茶屋があった明確な場所は定かではありませんが、おそらく天長院に近い場所に置かれていたと思われます。

天長院遠望

天長院遠望

街道から100mほど左に入ったところに天長院の山門があります。

当寺の正式名は地久山天長禅院で、創建当時は天台宗でしたが、後に臨済宗に改宗されました。ということは須原の名刹である「定勝寺」の末寺ということになります。

創建は戦国時代の文禄2年(1593)という古刹です。古刹といっても、どう見ても堂宇は新しいもので、ごく最近に建てなおされたもののようです。というのも数年前に古い堂宇は火災で燃えてしまったようです。

この寺には「マリア地蔵」といわれる子育て地蔵があります。そういえば奈良井宿にもありましたね。奈良井のマリア地蔵は100円の拝観料を取られましたが、ここは無料です。

マリア像?

マリア像?

当寺のマリア地蔵は山門へ通じる石段をほぼ上った場所に目立たない存在で置かれています。

「マリア地蔵とは、地蔵が抱いた子供の着物の紐が、十文字になっているところから」とのことですが、まじまじ見たのですが、長い年月の間に風化してしまったのか、抱いた子供の着物の紐が十文字になっているようには見えません。

天長院を過ぎると道筋は「弓矢集落」へと入って行きます。街道は徐々に下り坂となり、左へとカーブを切りながら、小さな沢を渡ると前方に家並みが見えてきます。

小さな集落なのですが、ここには中央本線の大桑駅が置かれています。集落の中を進むと、四辻にさしかかります。

この辻を右手に折れ、100mほどの所に大桑駅の小さな駅舎が構えています。

大桑駅舎

大桑駅舎

駅前というのに、商店はほんのわずかで、四辻の角には古い看板を掲げ、昭和の雰囲気を色濃くのこしている商店があります。

この辺りは「弓矢」という地名が残っていて、その地名の由来はこの近くに社を構える「弓矢八幡」からきているようです。

おそらく古い時代からの集落のようですが、この地も度重なる火災で古い建物は残っていません。

あっというまに通り過ぎてしまう小さな弓矢集落(大桑駅前)を後に、先を急ぐことにします。

集落の端を流れる沢の橋を渡り進んで行くと、須原宿で分かれた国道19号線に合流する地点にさしかかります。

その合流地点の手前に中央本線の無人踏切があります。踏切から右手を見ると、大桑駅の小さな駅舎を見ることができます。

19号線に合流です。進行方向左側には歩道帯がないので、車の往来が激しい19号線を横断して右側の歩道帯へ移動します。

そして再び、木曽川の流れに沿って進むことになります。

19号線は緩やかな上り坂となっていきます。坂をのぼりきった辺りが「関山」と呼ばれていた場所で、木曽氏が統治していた時代にはここに関所があったといいます。

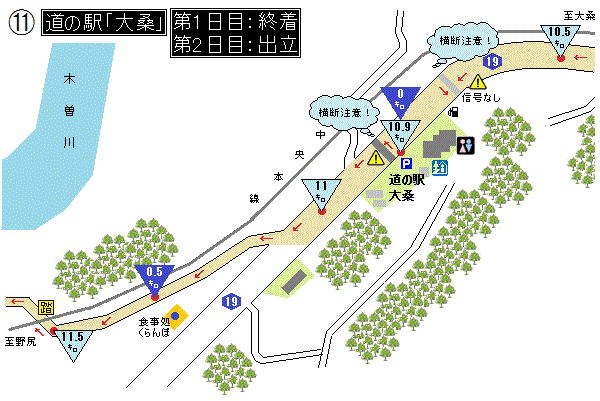

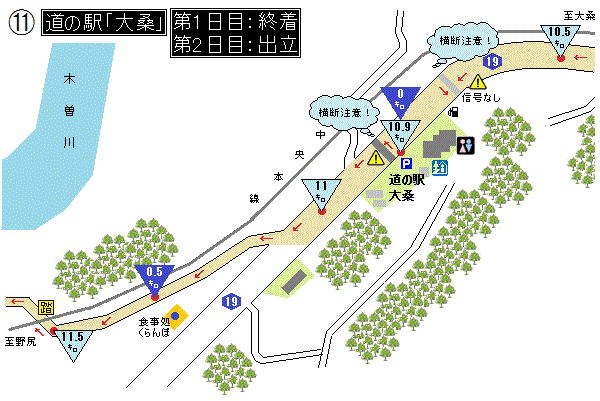

さあ!本日の終着地点である「道の駅・大桑」は目と鼻の先です。

19号線がいくらか左へとカーブをきると、左手前方に「道の駅・大桑」が現れます。私たちは19号線の右側を歩いてきたので、いったん19号線を横断しなければなりません。

しかし、不親切なことに横断歩道も信号もないため、ひっきりなしに走り抜ける車が途切れるのを待って、注意深く渡らなければなりません。

比較的大きな道の駅で、レストランも充実しています。もちろんトイレの設備もあります。

本日の歩行距離は倉本駅から須原宿を抜けて、ここ道の駅・大桑まで約10.9キロです。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

宿場のはずれに戻り、鍵屋の坂を下り、桝形の道筋へと進んでいきましょう。

鍵屋の坂とは道の真ん中に用水路が穿かれ、その両側に道を造った構造で、ここの場所は街道時代の名残りを見ることができる場所です。坂を下ると道筋が鋭角に曲がる場所である「桝形」にさしかかり、そのまま須原宿を終えることになります。

須原宿の桝形を過ぎると、まもなく歩き始めて6キロ地点にさしかかります。

本日の行程の半分は消化しました。

須原宿を抜けると、すぐに人家はまばらとなり、道筋は緩やかにカーブしながらいくらか勾配をあげていきます。

まもなくするとJR中央本線の踏切にさしかかります。踏切を越えると、道筋は上り坂へと変ります。

直線の長い上り坂を上がりきると、街道の右側が大きく開け、眼下には木曽川の流れと、そのほとりに建つ須原発電所が見えます。また晴れていれば後ろを振り返ると木曽駒ヶ岳の雄姿を見ることができます。

須原発電所遠望

須原発電所遠望坂を上りきると、二軒茶屋という小さな集落があります。街道の左側は緑濃い山が迫り、道筋には住宅街がつづきます。

そして右手の山懐にお堂を構えるのが「岩出観音」です。お堂まではいきませんが、街道からちょっと逸れて、お堂を見上げる場所へと進んでいきます。

岩出観音遠望

岩出観音遠望観音堂は別名、伊奈川観音又は橋場観音とも呼ばれており、江戸時代から昭和の初期にかけては馬産地・木曽の三大馬頭観音として馬を産育する人々の信仰を集めたていました。三大馬頭観音とは日義村の岩華観音、開田村の丸山観音のことをいいます。

お堂には「コッパ観音」と呼ばれる馬頭観音が祀られています。木曽の清水寺といわれる建物は懸崖宝形作りで、江戸時代の文化10年(1813)に再建したものです。

この辺りの地名は「橋場」というようで、木曽三大橋の一つであった「伊奈川橋」の通行番をする番所が置かれていたことから集落ができた歴史があります。

木曽三大橋とはここ伊奈川橋と桟(かけはし)、滑川橋(なめりかわばし)のことで、かつては橋杭の無い刎橋(はねばし)が架けられていたようです。現在の伊奈川橋も橋杭がありません。

伊奈川橋から見る伊奈川はゴツゴツした岩が転がり、白い波を立てながら勢いよく流れています。

橋上から眺める伊奈川の流れはなかなかの渓流美です。

伊奈川橋からの眺め

伊奈川橋からの眺め伊奈川橋を渡ると、木曽路(中山道)は右手に連なる山を回り込むように道筋が穿かれています。

そんな道筋は少し息がきれる上り坂となります。坂を登りきると大島集落が現れます。

道筋はやがて四辻にさしかかります。ここには中山道の標が置かれています。この四辻で中山道は大きく左へと折れて延びています。

初期の中山道はこのまま直進して、この先の大島橋を渡り、木曽川に沿って辿る道筋だったようです。

しかし、度重なる木曽川の氾濫によって、川筋から離すように道筋がつくられ、かなり大回りをするようなルートになったのです。

このため、街道は田園とその後方に山並みが連なるという長閑な風景の中を約1.5㌔ほど辿ることになります。

木曽路というと、やはり深い山間に穿かれた道筋というイメージが付き纏います。これまで辿ってきた道筋も木曽谷を縫うように、くねくねと道筋がつくられていました。

これは木曽川の流れに近い場所に街道がつくられたことで、木曽川がつくる渓谷に沿って歩いてきたことにほかなりません。

このため田園風景が広がる風景にお目にかかることはありませんでした。

木曽路では珍しい田園風景が広がるこの辺りは、私たち現代の旅人にとってもこれまで見慣れた山並み以外の眺望を楽しめる貴重な場所ではないでしょうか? おそらく街道時代の旅人も木曽川から離れた長閑な田園地帯を進みながら、遥か遠くに連なる山々を見ながらひと時の安息を楽しんでいたのではと思う道筋です。

そんな田園地帯を進むと、左手前方に大きな甍が見えてきます。天長院というお寺です。

江戸時代にはこの辺りに立場茶屋が置かれていたといいます。野尻宿と須原宿のちょうど中間に位置するこの立場には19軒の茶屋が軒を連ねていたようです。

茶屋があった明確な場所は定かではありませんが、おそらく天長院に近い場所に置かれていたと思われます。

天長院遠望

天長院遠望街道から100mほど左に入ったところに天長院の山門があります。

当寺の正式名は地久山天長禅院で、創建当時は天台宗でしたが、後に臨済宗に改宗されました。ということは須原の名刹である「定勝寺」の末寺ということになります。

創建は戦国時代の文禄2年(1593)という古刹です。古刹といっても、どう見ても堂宇は新しいもので、ごく最近に建てなおされたもののようです。というのも数年前に古い堂宇は火災で燃えてしまったようです。

この寺には「マリア地蔵」といわれる子育て地蔵があります。そういえば奈良井宿にもありましたね。奈良井のマリア地蔵は100円の拝観料を取られましたが、ここは無料です。

マリア像?

マリア像?当寺のマリア地蔵は山門へ通じる石段をほぼ上った場所に目立たない存在で置かれています。

「マリア地蔵とは、地蔵が抱いた子供の着物の紐が、十文字になっているところから」とのことですが、まじまじ見たのですが、長い年月の間に風化してしまったのか、抱いた子供の着物の紐が十文字になっているようには見えません。

天長院を過ぎると道筋は「弓矢集落」へと入って行きます。街道は徐々に下り坂となり、左へとカーブを切りながら、小さな沢を渡ると前方に家並みが見えてきます。

小さな集落なのですが、ここには中央本線の大桑駅が置かれています。集落の中を進むと、四辻にさしかかります。

この辻を右手に折れ、100mほどの所に大桑駅の小さな駅舎が構えています。

大桑駅舎

大桑駅舎駅前というのに、商店はほんのわずかで、四辻の角には古い看板を掲げ、昭和の雰囲気を色濃くのこしている商店があります。

この辺りは「弓矢」という地名が残っていて、その地名の由来はこの近くに社を構える「弓矢八幡」からきているようです。

おそらく古い時代からの集落のようですが、この地も度重なる火災で古い建物は残っていません。

あっというまに通り過ぎてしまう小さな弓矢集落(大桑駅前)を後に、先を急ぐことにします。

集落の端を流れる沢の橋を渡り進んで行くと、須原宿で分かれた国道19号線に合流する地点にさしかかります。

その合流地点の手前に中央本線の無人踏切があります。踏切から右手を見ると、大桑駅の小さな駅舎を見ることができます。

19号線に合流です。進行方向左側には歩道帯がないので、車の往来が激しい19号線を横断して右側の歩道帯へ移動します。

そして再び、木曽川の流れに沿って進むことになります。

19号線は緩やかな上り坂となっていきます。坂をのぼりきった辺りが「関山」と呼ばれていた場所で、木曽氏が統治していた時代にはここに関所があったといいます。

さあ!本日の終着地点である「道の駅・大桑」は目と鼻の先です。

19号線がいくらか左へとカーブをきると、左手前方に「道の駅・大桑」が現れます。私たちは19号線の右側を歩いてきたので、いったん19号線を横断しなければなりません。

しかし、不親切なことに横断歩道も信号もないため、ひっきりなしに走り抜ける車が途切れるのを待って、注意深く渡らなければなりません。

比較的大きな道の駅で、レストランも充実しています。もちろんトイレの設備もあります。

本日の歩行距離は倉本駅から須原宿を抜けて、ここ道の駅・大桑まで約10.9キロです。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の四)日出塩駅~贄川(にえかわ)

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます