今朝、FMを聞いていたら「ラジオ番組が聞き取れない、という若い世代が増えている」という話があった。

「ラジオ番組が聞き取れない」というのは、聴覚の問題ではない。

「ラジオ番組で何を話しているのか、理解できない」という意味なのだ。

「何を話しているのか、理解できない」という若い世代が増えている、背景の一つにSNSのような「文字情報に慣れている」という点があるという。

しかも多くのSNSは「短い文」なので、長い文章を読み解くということも苦手だという。

そもそも「長い時間テレビやラジオを視聴する」ということそのものが、苦手になりつつある、という話だった。

もう一つの理由として考えられるのは、「音声から言語化する」ということが苦手になりつつあるでは?という、気もしている。

日本語の場合、同じような発音でも微妙なニュアンスの違いで、表現される漢字が違ったりする。

有名なところでは「橋・端・箸」の違いだろう。

話全体を聞くことによって、「橋なのか?端なのか?あるいは箸なのか?」ということを、自然に区別し理解しているのが日本語でもあるのだ。

ところが、話全体を聞くことが苦手になり、自分の興味のある部分だけを切り取ってしまうと、「橋・端・箸」の区別がつかなくなってしまう。

このような状況に脳が陥ってしまうと、「話が分からない」という状況になるということは、想像できる。

確かに、若い世代で人気のSNSは、TikTokのような短い動画であり、普段の連絡はLINEで行っているだろう。

数年前から、「電話が恐怖」という新入社員が増えている、と話題になったが「電話が恐怖」となるのは、日ごろ電話を掛けたことがない、ということもあるのだが、「何を話しているのかわからない(あるいは、何を話し出すのかわらからない)」ということが要因なのかもしれない。

「想定外」のコトを言われると、「話が分かならくなってしまう」ということかもしれない。

そのような若い世代の変化を受けてか、ここ最近増えている動画視聴サービスの中に、「早送り」というシステムがある。

ネットで映画やテレビドラマを視聴する際、お約束のオープニングを見たりするのが、まどろっこしいというのだ。

話の筋が分かれば、十分ということのようだ。

それ以外にも、お気に入りの場面だけはゆっくり視聴し、枝葉となる話には興味がないので早送りで十分楽しめる、ということらしい。

ただ、このような「早送り」視聴による弊害だけ、とは言えないかもしれない。

それは「要約する力」という点だ。

ドラマや映画を早送りして、その作品のストーリー全体が分かる、ということであれば、それは「話を要約することができている」ということでもある(と信じたい)。

社会のスピード化が、今の若者のような「長い文脈を読み解くのが苦手」という世代を作ったのだとすれば、批判できることではないし、逆に「ラジオやテレビをしっかり視聴できる環境」をつくることが、これからは必要なのかもしれない。

最新の画像[もっと見る]

-

1か月前に広告されていた「父の日」

2週間前

1か月前に広告されていた「父の日」

2週間前

-

500万円の線引き理由が、わからない ー自民党党紀委員会ー

3ヶ月前

500万円の線引き理由が、わからない ー自民党党紀委員会ー

3ヶ月前

-

「紅麹」問題に隠れる、「健康的数値」について考える

3ヶ月前

「紅麹」問題に隠れる、「健康的数値」について考える

3ヶ月前

-

その建物は、街の風景にあっているのか?‐街リノベーション‐

5ヶ月前

その建物は、街の風景にあっているのか?‐街リノベーション‐

5ヶ月前

-

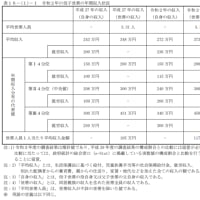

岸田首相や国会議員の給与アップよりも、優先すべき給与の見直しがあると思う

8ヶ月前

岸田首相や国会議員の給与アップよりも、優先すべき給与の見直しがあると思う

8ヶ月前

-

岸田首相や国会議員の給与アップよりも、優先すべき給与の見直しがあると思う

8ヶ月前

岸田首相や国会議員の給与アップよりも、優先すべき給与の見直しがあると思う

8ヶ月前

-

「バラマキ型補助金」を繰り返す、その原資はどこにある?

9ヶ月前

「バラマキ型補助金」を繰り返す、その原資はどこにある?

9ヶ月前

-

「敬老の日」に

10ヶ月前

「敬老の日」に

10ヶ月前

-

「敬老の日」に

10ヶ月前

「敬老の日」に

10ヶ月前

-

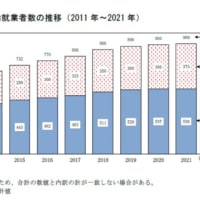

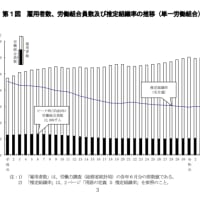

そごう・西武労働組合のスト決行

10ヶ月前

そごう・西武労働組合のスト決行

10ヶ月前