最近買った本です。田丸昇著『山田道美伝』。

田丸さんは奨励会(プロ棋士養成のための組織。ここで勝ち抜いて四段になるとプロ棋士となる。)時代に山田道美に世話になり、そして「終世忘れられない棋士」なのだそうです。

山田道美氏は、1970年、突然に亡くなられました。36歳の若さでした。

この本には、山田さんの恋愛結婚のなれそめなども書かれていますが、「でんえん」という新宿の名曲喫茶で知り合ったそうです。クラシック音楽が結びつけたのです。

また、高田馬場の名曲喫茶「あらえびす」に行くと、そこにはよく加藤一二三青年(山田より6歳ほど年下)によく会ったという。(加藤一二三の通っていた早稲田大学は高田馬場駅から徒歩10分のところにある。)

ところで、先々月でしたか、将棋タイトル戦の「ニコニコ生放送」のネット解説で、森下卓九段が出ていた時、僕はその解説を聞いていたのですが、途中で今度新しくオープンする四谷のうどん店のチラシを見せつつ、次のようなエピソードを話されました。

いつも通っていたうどん屋の店主が、ある時に、「失礼ですが、お客さん、ご職業は何ですか」と聞いてきた。森下さんが「将棋指しです」と答えると、店主は「私の父も将棋指しでした」と言ったので森下さんはびっくりした。お父様のお名前はと聞くと、なんと、「山田道美です。」と言うではないか。 ますますびっくり。なんという奇遇だろう! (僕が思うに、その店主は、あれは棋士の森下卓さんだな、と知っていて、でもしばらくはずっと話しかけなかったのではないだろうか。)

さて、今日は「9六歩型相横歩取り戦法」の実戦棋譜を見ていきます。

採り上げる棋譜は2つ。

(1)安恵照剛‐羽生善治戦 1992年

(2)田丸昇‐泉正樹戦 1992年

2つめに田丸さんの「9六歩型相横歩」の棋譜を採り上げるので、ちょうど上の著書を買ったところでもあり、それで紹介したのでした。

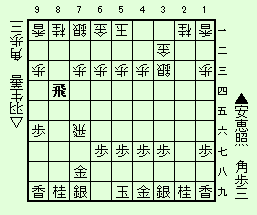

安恵照剛‐羽生善治戦 1992年

安恵照剛‐羽生善治戦 1992年

安恵照剛(やすえてるたか)、東京都出身、高柳敏夫門下、2001年に現役引退。

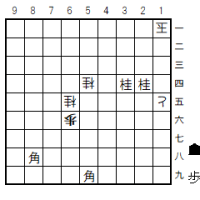

先手の安恵さんが「9六歩型の横歩取らせ」を誘い、後手の羽生善治が、今度は‘よこふ’を取った。(前回記事の1989年村山聖戦では取らなかった。)

図から、「2二角成、同銀、3四飛」と進んだ。これが「相横歩取り」。

横歩取り初心者のために書いておくと、「2二角成、同銀」とせずに単に「3四飛」だと、8八角成、同銀、7八飛成でいきなり後手の勝ちになる。こういうことのないように、定跡の勉強をするわけです。

そして、「3三銀、8四飛」。

もし「9六歩型」でなかったら、8四飛とはできない。9五角の“王手飛車”があるから。

なので「9六歩を突いていない」場合には、3三銀には、3六飛と飛車を引くことになる。これが通常の“相横歩定跡”。以下、3六同飛、同歩、と飛車角総交換となる。

この“相横歩定跡”は、アマチュアの人気戦法でもあるので、居飛車党なら、絶対に勉強しておく必要があります。

プロでこの指し方を好んで用いていたのは、塚田正夫元名人。なのでこの「相横歩取り」の飛角総交換の将棋は、“塚田流”とも呼ばれました。

安恵さんは、「8四飛」です。さあ、どうなりますか。

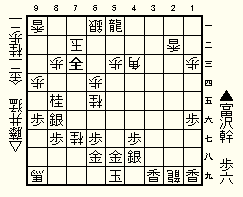

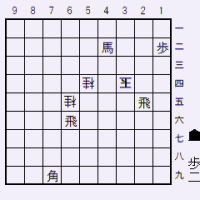

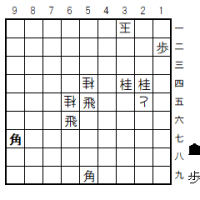

こうなりました。

先手は9六歩に一手かけて、さらに先手から角交換をしているため、後手の銀(左)の方が先手の左銀よりも先に中央に進出できます。

しかし、後手から早い攻めがあるかというと、そういうわけでもない。お互いにここから動きが難しい。

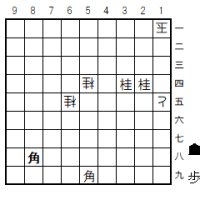

羽生さんは、4五銀。 以下、7五銀、5四銀、8六飛、5五銀、7七桂、7四歩と進む。

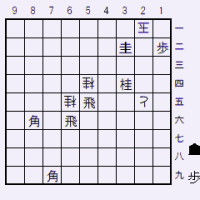

6六銀、同銀、同飛、5四飛。

これは後手がうまくやったのではないかと思います。先に中央(5七)を攻める形をつくれますし、先手の右の金銀が「壁形」になっています。

このままではまずいので、先手は暴れようとします。

羽生の8六桂打ちに、7六角、7八桂成、6五銀、8四飛、8五歩。

7四飛、同飛、同銀、4九玉、7九飛、3八玉、6八成桂、3九銀、2六歩、同歩、5八成桂、5一飛、6二玉、4一飛成、4八成桂。

投了図

投了図

まで、羽生の勝ち。

この戦型は、後手の左銀がすばやく「4四」まで出てくるため、先手は「3六歩」と突きにくい。すると先手の右の金銀が固定されて働きにくい。本局もそれが欠点となって最後は簡単に寄せられてしまった。これでは勝ち味がなさそう。

途中図

途中図

「3六歩が突けないと右の金銀桂が使えない」というこの条件は、先手も左銀を「6六」まで持っていくと、後手も「7四歩」が突きづらく、そこは同じなのだが、すると先後同型か、それに近い形になって、お互いに仕掛けのむつかしい将棋になりそう。

この安恵‐羽生戦は、後手の羽生さんが「5四飛」のポジションを取ったことで優勢になったと思います。

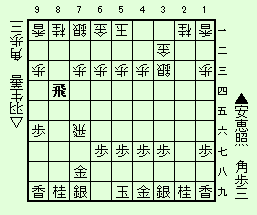

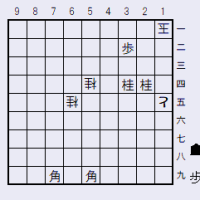

次は、田丸昇‐泉正樹戦。これは安恵‐羽生戦の少し後の対局。

田丸昇‐泉正樹 1992年

田丸昇‐泉正樹 1992年

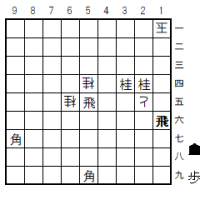

先手の田丸が誘って、後手の泉が誘いに乗った。

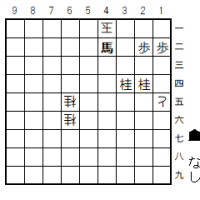

先手は今度は「6六歩、6七銀」型。

上の将棋のように、後手と同じように先手も銀を「6六」に進めると、その後の動きがむつかしくなる。(手詰まりの心配も出てくる。)

なので、このように後手と違う型にするのは、一理ある指し方。(実は過去に前例があるのだが。)

図から、8四銀、5六歩、3三桂、7七桂、2一飛、8九飛、5四歩、3六歩、5五歩、3七銀。

5六歩、同銀、2八歩、同金、7五銀、4六銀、7三桂、5四歩、1二角、6七銀、6六銀。

泉の攻め。

これは先手陣、崩壊か―――!?

8六飛、7五銀、8八飛。 ――なんと、これで耐えていた。

以下、5六歩、4八玉、4五桂、5三歩成、同玉、5八歩。

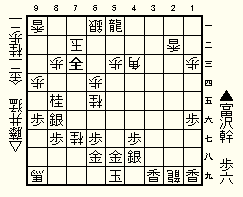

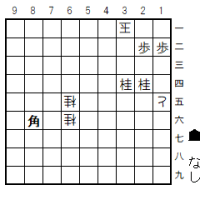

この型は、後手の二枚の銀が自由に動ける形になるので、攻めの主導権は後手が握りやすいようだ。しかし、この場合、3六歩~3七銀~4六銀と、先手も右銀を進めているので、前局ほど簡単にはやられない。

6二玉、9七角、6四銀、7五歩、同歩、6六銀。

9七角と打って、今度は田丸の攻める番。

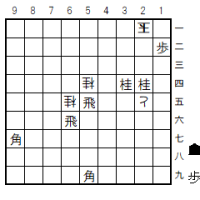

図から、7六歩、7四歩、7七歩成、7三歩成、同金、7七金、5四桂、7四歩、7二金、7六桂。

さて、ここからの田丸昇の「桂馬使い」をご鑑賞あれ。

5二玉、6四桂、同歩、4五銀、同角、7六桂。

4五銀と、桂馬を補充して、再度の「7六桂」。

6六桂、6四桂、4二玉、7二桂成、3三玉、3七桂。

「3七桂」と、遊んでいた右桂を跳ねた。

7二角、6六金、7七銀、8五飛、6六銀不成、2五桂。

7七に銀を打たせて8五飛、そして「2五桂」。 なんて素敵な差し回し!

以下、2三玉、1五桂、1二玉、1四銀。

図以下2二銀、2三金で、泉、投了。 田丸昇の勝ち。

お見事!

この「6七銀型」は先手が守勢になる。

途中図

途中図

後手の左右の銀が早く進出できるので、後手が攻めの主導権をもつことになる。

しかし図のように、先手も「3六歩」から右銀を使えるようになれば戦える。

さて、冒頭で『山田道美伝』を紹介したので、ここで山田道美に関連する話を。

山田道美さんは、「研究会」を開いたことでも有名です。当時は「将棋の研究をグループでするなんて!」と、否定的な意見があったそうです。

山田さんの師匠は金子金五郎氏で、この棋士はやはり「序盤の金子」と呼ばれるほどの研究家でしたが、花田長太郎とよく研究をしていたようです。ただし、これは二人なので「研究会」というのとはちょっと違いますか。でも、研究好きが真剣に意見を交換する、というその性質は同じでしょう。

金子金五郎の弟子は、山田の他には、「将棋学徒」とか「将棋の虫」と呼ばれた小堀清一、それから「ムチャ茂」と呼ばれ名人候補と言われていた松田茂行、それから山川次彦がいます。

山田道美の「研究会」は1964年に始まり、初めは四人でした。メンバーは、関根茂、富沢幹夫、宮坂幸雄、そして山田。当時の年齢は順に、35、44、35、30歳。真面目な研究会で、会の後に酒食をともにすることはほとんどなかったそうです。

研究会の成果はすぐに表われました。メンバー全員が好成績で、その中でも関根茂の好調ぶりは、棋聖戦の挑戦者になってしまうほどでした。

しかも関根茂は、その棋聖戦五番勝負で、当時だれも歯が立たなかった大山康晴名人を相手に回し、第1局を勝ってしまう。第2局は大山が勝利し1-1。

そして滋賀の大津で行われた第3局。大山名人の四間飛車に、関根は5筋位取り。この将棋は、「研究会の成果」が出て、関根は2勝目を挙げるのである。

関根茂‐大山康晴 1964年 棋聖戦3

関根茂‐大山康晴 1964年 棋聖戦3

ここで、関根は「5三歩、同金、2四歩」と指して局面を有利にすすめる。この「5三歩」が、「研究会」で類似の将棋を並べた時に富沢幹雄が指摘した手だった。

ここ、単に2四歩は、6二角、2三歩成、2七歩、同飛、2六歩となって、飛車先を止められる。「5三歩、同金」を入れておけばそれがないのでまったく違う。将棋というのはこういう‘小さな工夫’の集積なのだ。

投了図

投了図

関根が勝利して、2勝1敗。

ここから大山名人は、振り飛車を捨て、「矢倉」で戦う。結果は、3-2で大山の 棋聖位防衛。

奪取はならなかったとはいえ、関根茂は、「不動の五冠王」だった大山康晴を、“あと一歩”のところまで追いつめたのでした。

山田道美の研究といえば対四間飛車の「山田定跡」が有名。そして、富沢幹雄といえば“富沢キック”である。(この面白い、一度聴いたら忘れられなくなるネーミング、いったい誰が名付けたのだろう。)

なにしろ藤井猛の四間飛車を吹っ飛ばしてしまったのだから痛快だ。藤井猛プロデビューの年の対戦。

富沢幹雄‐藤井猛 1991年

富沢幹雄‐藤井猛 1991年

「3七桂」が富沢キックの肝の手。ここで富沢、5五角。ねらいは何か?

以下、6三金、8八銀、4三銀とすすむ。

そこで「4五桂」!!! これが“富沢キック”だ。

以下富沢幹雄の勝ち。

投了図

投了図

富沢さんは、古典将棋の研究家だったそうです。

僕はこの“富沢キック”を知った時、そのあまりの簡明さに驚愕し、そして実戦ですぐに試してみたら、ぴったりはまって快勝した、という経験があります。

山田道美は1964年度の順位戦を7勝2敗。プレーオフにも勝って、ついに名人戦の挑戦者に!!! もちろん敵はあの男、大山康晴である。

大山康晴‐山田道美 1965年 名人戦5

大山康晴‐山田道美 1965年 名人戦5

この仕掛けが「山田定跡」。

これは有名になった図。 大山の“異質な才能”を示す、「8五角打ち」の受け。

これは山田の読みにはなかった。

投了図

投了図

163手、大山名人の勝ち。4―1で大山康晴が名人位防衛。

大山さんが振り飛車を頻繁に使うようになるのは、1960年代のようです。

宮坂幸雄‐米長邦雄 1990年

宮坂幸雄‐米長邦雄 1990年

今「有力な戦法」と認知されている「相掛り引き飛車棒銀」。

宮坂幸雄は1990年、91年にこの指し方を多用している。なので90年代には「宮坂流」と呼ばれることもあった。(ただしこの戦法そのものはそれ以前からある。)

投了図

投了図

宮坂の勝ち。

本ブログの山田道美の関連記事としては、『京須新手4四桂は是か非か』という過去記事もありますので興味があればそちらもどうぞ。

京須行男さんは、森内俊之現名人の祖父にあたる棋士ですが、山田道美にとっての“第二の師匠”でもあったのです。仏門に入られた金子金五郎が京須さんに、16歳の山田少年の世話を頼んだのでした。

その京須行男さんは、山田が26歳の時、1960年に他界されました。

京須さんは、世田谷の三軒茶屋に将棋道場を開いていたそうです。京須さんは、渡辺東一の弟子の勝浦修さんを頼まれて世話したり、まあ、そういう人であったということですね。そういう「育てる」という地味な努力の成果として、森内俊之という名人の花が咲いたいうこともあるのかもしれないですね。(山田の死後4か月後に、森内がこの世に生まれ出ている。)

山田さんは、やがて将棋会館のある千駄ヶ谷にアパートを借りて、研究会に奨励会員も呼ぶようになりました。奨励会三段だった中原誠も誘いました。

山田は森けい二にも声をかけて練習将棋を指した。振り飛車党の指し手が欲しかったからだそうです。富沢、関根、宮坂、山田は皆、居飛車党だったので、研究会では順番にだれかが振り飛車を指すという形で練習将棋を指していたらしいのです。

田丸さんは奨励会(プロ棋士養成のための組織。ここで勝ち抜いて四段になるとプロ棋士となる。)時代に山田道美に世話になり、そして「終世忘れられない棋士」なのだそうです。

山田道美氏は、1970年、突然に亡くなられました。36歳の若さでした。

この本には、山田さんの恋愛結婚のなれそめなども書かれていますが、「でんえん」という新宿の名曲喫茶で知り合ったそうです。クラシック音楽が結びつけたのです。

また、高田馬場の名曲喫茶「あらえびす」に行くと、そこにはよく加藤一二三青年(山田より6歳ほど年下)によく会ったという。(加藤一二三の通っていた早稲田大学は高田馬場駅から徒歩10分のところにある。)

ところで、先々月でしたか、将棋タイトル戦の「ニコニコ生放送」のネット解説で、森下卓九段が出ていた時、僕はその解説を聞いていたのですが、途中で今度新しくオープンする四谷のうどん店のチラシを見せつつ、次のようなエピソードを話されました。

いつも通っていたうどん屋の店主が、ある時に、「失礼ですが、お客さん、ご職業は何ですか」と聞いてきた。森下さんが「将棋指しです」と答えると、店主は「私の父も将棋指しでした」と言ったので森下さんはびっくりした。お父様のお名前はと聞くと、なんと、「山田道美です。」と言うではないか。 ますますびっくり。なんという奇遇だろう! (僕が思うに、その店主は、あれは棋士の森下卓さんだな、と知っていて、でもしばらくはずっと話しかけなかったのではないだろうか。)

さて、今日は「9六歩型相横歩取り戦法」の実戦棋譜を見ていきます。

採り上げる棋譜は2つ。

(1)安恵照剛‐羽生善治戦 1992年

(2)田丸昇‐泉正樹戦 1992年

2つめに田丸さんの「9六歩型相横歩」の棋譜を採り上げるので、ちょうど上の著書を買ったところでもあり、それで紹介したのでした。

安恵照剛‐羽生善治戦 1992年

安恵照剛‐羽生善治戦 1992年安恵照剛(やすえてるたか)、東京都出身、高柳敏夫門下、2001年に現役引退。

先手の安恵さんが「9六歩型の横歩取らせ」を誘い、後手の羽生善治が、今度は‘よこふ’を取った。(前回記事の1989年村山聖戦では取らなかった。)

図から、「2二角成、同銀、3四飛」と進んだ。これが「相横歩取り」。

横歩取り初心者のために書いておくと、「2二角成、同銀」とせずに単に「3四飛」だと、8八角成、同銀、7八飛成でいきなり後手の勝ちになる。こういうことのないように、定跡の勉強をするわけです。

そして、「3三銀、8四飛」。

もし「9六歩型」でなかったら、8四飛とはできない。9五角の“王手飛車”があるから。

なので「9六歩を突いていない」場合には、3三銀には、3六飛と飛車を引くことになる。これが通常の“相横歩定跡”。以下、3六同飛、同歩、と飛車角総交換となる。

この“相横歩定跡”は、アマチュアの人気戦法でもあるので、居飛車党なら、絶対に勉強しておく必要があります。

プロでこの指し方を好んで用いていたのは、塚田正夫元名人。なのでこの「相横歩取り」の飛角総交換の将棋は、“塚田流”とも呼ばれました。

安恵さんは、「8四飛」です。さあ、どうなりますか。

こうなりました。

先手は9六歩に一手かけて、さらに先手から角交換をしているため、後手の銀(左)の方が先手の左銀よりも先に中央に進出できます。

しかし、後手から早い攻めがあるかというと、そういうわけでもない。お互いにここから動きが難しい。

羽生さんは、4五銀。 以下、7五銀、5四銀、8六飛、5五銀、7七桂、7四歩と進む。

6六銀、同銀、同飛、5四飛。

これは後手がうまくやったのではないかと思います。先に中央(5七)を攻める形をつくれますし、先手の右の金銀が「壁形」になっています。

このままではまずいので、先手は暴れようとします。

羽生の8六桂打ちに、7六角、7八桂成、6五銀、8四飛、8五歩。

7四飛、同飛、同銀、4九玉、7九飛、3八玉、6八成桂、3九銀、2六歩、同歩、5八成桂、5一飛、6二玉、4一飛成、4八成桂。

投了図

投了図まで、羽生の勝ち。

この戦型は、後手の左銀がすばやく「4四」まで出てくるため、先手は「3六歩」と突きにくい。すると先手の右の金銀が固定されて働きにくい。本局もそれが欠点となって最後は簡単に寄せられてしまった。これでは勝ち味がなさそう。

途中図

途中図「3六歩が突けないと右の金銀桂が使えない」というこの条件は、先手も左銀を「6六」まで持っていくと、後手も「7四歩」が突きづらく、そこは同じなのだが、すると先後同型か、それに近い形になって、お互いに仕掛けのむつかしい将棋になりそう。

この安恵‐羽生戦は、後手の羽生さんが「5四飛」のポジションを取ったことで優勢になったと思います。

次は、田丸昇‐泉正樹戦。これは安恵‐羽生戦の少し後の対局。

田丸昇‐泉正樹 1992年

田丸昇‐泉正樹 1992年先手の田丸が誘って、後手の泉が誘いに乗った。

先手は今度は「6六歩、6七銀」型。

上の将棋のように、後手と同じように先手も銀を「6六」に進めると、その後の動きがむつかしくなる。(手詰まりの心配も出てくる。)

なので、このように後手と違う型にするのは、一理ある指し方。(実は過去に前例があるのだが。)

図から、8四銀、5六歩、3三桂、7七桂、2一飛、8九飛、5四歩、3六歩、5五歩、3七銀。

5六歩、同銀、2八歩、同金、7五銀、4六銀、7三桂、5四歩、1二角、6七銀、6六銀。

泉の攻め。

これは先手陣、崩壊か―――!?

8六飛、7五銀、8八飛。 ――なんと、これで耐えていた。

以下、5六歩、4八玉、4五桂、5三歩成、同玉、5八歩。

この型は、後手の二枚の銀が自由に動ける形になるので、攻めの主導権は後手が握りやすいようだ。しかし、この場合、3六歩~3七銀~4六銀と、先手も右銀を進めているので、前局ほど簡単にはやられない。

6二玉、9七角、6四銀、7五歩、同歩、6六銀。

9七角と打って、今度は田丸の攻める番。

図から、7六歩、7四歩、7七歩成、7三歩成、同金、7七金、5四桂、7四歩、7二金、7六桂。

さて、ここからの田丸昇の「桂馬使い」をご鑑賞あれ。

5二玉、6四桂、同歩、4五銀、同角、7六桂。

4五銀と、桂馬を補充して、再度の「7六桂」。

6六桂、6四桂、4二玉、7二桂成、3三玉、3七桂。

「3七桂」と、遊んでいた右桂を跳ねた。

7二角、6六金、7七銀、8五飛、6六銀不成、2五桂。

7七に銀を打たせて8五飛、そして「2五桂」。 なんて素敵な差し回し!

以下、2三玉、1五桂、1二玉、1四銀。

図以下2二銀、2三金で、泉、投了。 田丸昇の勝ち。

お見事!

この「6七銀型」は先手が守勢になる。

途中図

途中図後手の左右の銀が早く進出できるので、後手が攻めの主導権をもつことになる。

しかし図のように、先手も「3六歩」から右銀を使えるようになれば戦える。

さて、冒頭で『山田道美伝』を紹介したので、ここで山田道美に関連する話を。

山田道美さんは、「研究会」を開いたことでも有名です。当時は「将棋の研究をグループでするなんて!」と、否定的な意見があったそうです。

山田さんの師匠は金子金五郎氏で、この棋士はやはり「序盤の金子」と呼ばれるほどの研究家でしたが、花田長太郎とよく研究をしていたようです。ただし、これは二人なので「研究会」というのとはちょっと違いますか。でも、研究好きが真剣に意見を交換する、というその性質は同じでしょう。

金子金五郎の弟子は、山田の他には、「将棋学徒」とか「将棋の虫」と呼ばれた小堀清一、それから「ムチャ茂」と呼ばれ名人候補と言われていた松田茂行、それから山川次彦がいます。

山田道美の「研究会」は1964年に始まり、初めは四人でした。メンバーは、関根茂、富沢幹夫、宮坂幸雄、そして山田。当時の年齢は順に、35、44、35、30歳。真面目な研究会で、会の後に酒食をともにすることはほとんどなかったそうです。

研究会の成果はすぐに表われました。メンバー全員が好成績で、その中でも関根茂の好調ぶりは、棋聖戦の挑戦者になってしまうほどでした。

しかも関根茂は、その棋聖戦五番勝負で、当時だれも歯が立たなかった大山康晴名人を相手に回し、第1局を勝ってしまう。第2局は大山が勝利し1-1。

そして滋賀の大津で行われた第3局。大山名人の四間飛車に、関根は5筋位取り。この将棋は、「研究会の成果」が出て、関根は2勝目を挙げるのである。

関根茂‐大山康晴 1964年 棋聖戦3

関根茂‐大山康晴 1964年 棋聖戦3ここで、関根は「5三歩、同金、2四歩」と指して局面を有利にすすめる。この「5三歩」が、「研究会」で類似の将棋を並べた時に富沢幹雄が指摘した手だった。

ここ、単に2四歩は、6二角、2三歩成、2七歩、同飛、2六歩となって、飛車先を止められる。「5三歩、同金」を入れておけばそれがないのでまったく違う。将棋というのはこういう‘小さな工夫’の集積なのだ。

投了図

投了図関根が勝利して、2勝1敗。

ここから大山名人は、振り飛車を捨て、「矢倉」で戦う。結果は、3-2で大山の 棋聖位防衛。

奪取はならなかったとはいえ、関根茂は、「不動の五冠王」だった大山康晴を、“あと一歩”のところまで追いつめたのでした。

山田道美の研究といえば対四間飛車の「山田定跡」が有名。そして、富沢幹雄といえば“富沢キック”である。(この面白い、一度聴いたら忘れられなくなるネーミング、いったい誰が名付けたのだろう。)

なにしろ藤井猛の四間飛車を吹っ飛ばしてしまったのだから痛快だ。藤井猛プロデビューの年の対戦。

富沢幹雄‐藤井猛 1991年

富沢幹雄‐藤井猛 1991年「3七桂」が富沢キックの肝の手。ここで富沢、5五角。ねらいは何か?

以下、6三金、8八銀、4三銀とすすむ。

そこで「4五桂」!!! これが“富沢キック”だ。

以下富沢幹雄の勝ち。

投了図

投了図富沢さんは、古典将棋の研究家だったそうです。

僕はこの“富沢キック”を知った時、そのあまりの簡明さに驚愕し、そして実戦ですぐに試してみたら、ぴったりはまって快勝した、という経験があります。

山田道美は1964年度の順位戦を7勝2敗。プレーオフにも勝って、ついに名人戦の挑戦者に!!! もちろん敵はあの男、大山康晴である。

大山康晴‐山田道美 1965年 名人戦5

大山康晴‐山田道美 1965年 名人戦5この仕掛けが「山田定跡」。

これは有名になった図。 大山の“異質な才能”を示す、「8五角打ち」の受け。

これは山田の読みにはなかった。

投了図

投了図163手、大山名人の勝ち。4―1で大山康晴が名人位防衛。

大山さんが振り飛車を頻繁に使うようになるのは、1960年代のようです。

宮坂幸雄‐米長邦雄 1990年

宮坂幸雄‐米長邦雄 1990年今「有力な戦法」と認知されている「相掛り引き飛車棒銀」。

宮坂幸雄は1990年、91年にこの指し方を多用している。なので90年代には「宮坂流」と呼ばれることもあった。(ただしこの戦法そのものはそれ以前からある。)

投了図

投了図宮坂の勝ち。

本ブログの山田道美の関連記事としては、『京須新手4四桂は是か非か』という過去記事もありますので興味があればそちらもどうぞ。

京須行男さんは、森内俊之現名人の祖父にあたる棋士ですが、山田道美にとっての“第二の師匠”でもあったのです。仏門に入られた金子金五郎が京須さんに、16歳の山田少年の世話を頼んだのでした。

その京須行男さんは、山田が26歳の時、1960年に他界されました。

京須さんは、世田谷の三軒茶屋に将棋道場を開いていたそうです。京須さんは、渡辺東一の弟子の勝浦修さんを頼まれて世話したり、まあ、そういう人であったということですね。そういう「育てる」という地味な努力の成果として、森内俊之という名人の花が咲いたいうこともあるのかもしれないですね。(山田の死後4か月後に、森内がこの世に生まれ出ている。)

山田さんは、やがて将棋会館のある千駄ヶ谷にアパートを借りて、研究会に奨励会員も呼ぶようになりました。奨励会三段だった中原誠も誘いました。

山田は森けい二にも声をかけて練習将棋を指した。振り飛車党の指し手が欲しかったからだそうです。富沢、関根、宮坂、山田は皆、居飛車党だったので、研究会では順番にだれかが振り飛車を指すという形で練習将棋を指していたらしいのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます